| Titel: | H. Schrader's Flaschenfüllapparat. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 220 |

| Download: | XML |

H. Schrader's Flaschenfüllapparat.

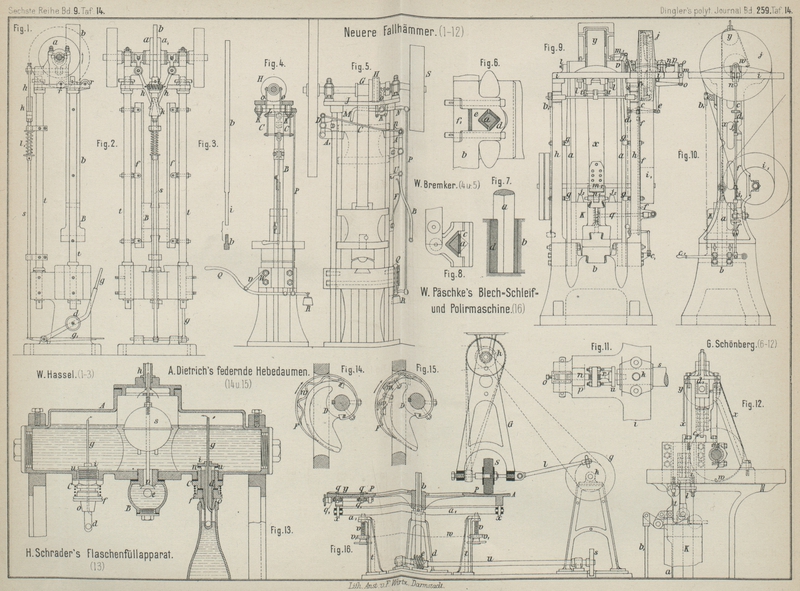

Mit Abbildung auf Tafel

14.

H. Schrader's Flaschenfüllapparat.

Bei der von H. Schrader in Hamburg (* D. R. P. Kl. 64

Nr. 33137 vom 21. Februar 1885) angegebenen Vorrichtung zum Abziehen von

Flüssigkeiten aus Fässern und anderen geschlossenen Gefäſsen in Flaschen erfolgt die

Bewegung der Flüssigkeit unter Abschluſs der

Auſsenluft, indem die aus den Flaschen bei ihrem Füllen verdrängte Luft in

das Faſs übertritt. Dabei regelt ein Schwimmer die Menge der in den Füllapparat

eintretenden Flüssigkeit.

Ein von Ständern getragener Behälter A (Fig. 13 Taf. 14) steht

durch einen Gummischlauch und den Stutzen e mit dem

Abzapfhahne des Fasses in Verbindung. Durch e tritt die

abzuziehende Flüssigkeit unterhalb des an einen Schwimmer s gehängten Ventiles v in den Raum B ein und füllt den Behälter A bis zu einer bestimmten Höhe, worauf durch den Schwimmer das Ventil v geschlossen und der weitere Zulauf abgesperrt wird.

In dem Behälter A befinden sich nach abwärts gerichtet

Verschraubungen C, in denen die cylindrischen

Abzapfröhren d eingeschliffen verschiebbar stecken. Auf

der Verlängerung von d ist eine Mutter f befestigt, unterhalb welcher ein kegelförmiger

Gummiring o um das Rohr gelegt ist, welcher die zu

füllenden Flaschen an ihren Mündungen abdichtet. Zwischen den Verschraubungen C und den Muttern ist eine Spiralfeder angebracht, wodurch die Abzapfröhren

d, welche oben den vorspringenden Rand i besitzen, auf die zugehörigen Verschraubungen

niedergehalten werden. In diesen niedergedrückten Stellungen sind die Abzapfröhren

nach auſsen hin durch die Gummiringe u abgedichtet.

Sobald man eine Flasche mit der Mündung über den Ring o

schiebt und die Flasche hebt, kann aus dem Behälter A

Flüssigkeit durch die Abzapfröhre d austreten, indem

letztere oben unterhalb u mit seitlichen Durchbohrungen

n versehen ist. Es füllt sich nun die Flasche,

wobei die Luft aus derselben durch ein innerhalb d

gelagertes, bis unter die Behälterdecke reichendes Röhrchen g in den Behälter A übertritt. Von hier geht

die Luft durch den Ansatz h und mit Hilfe eines

Gummischlauches o. dgl. in das Faſs über.

In Fig. 13

befinden sich die zu füllenden Flaschen in senkrechter Stellung. Der Apparat wird

für schäumende Flüssigkeiten so eingerichtet, daſs die

Flaschen geneigt zu stehen kommen und, indem die Flüssigkeit dann gegen den

Flaschenhals ausströmt, das Füllen ohne störende Schaumbildung vor sich geht. (Vgl.

Schlicht und Broedemann u.a. 1884 251 * 113.)

Tafeln