| Titel: | Neuere Spiritus-Destillirapparate. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 224 |

| Download: | XML |

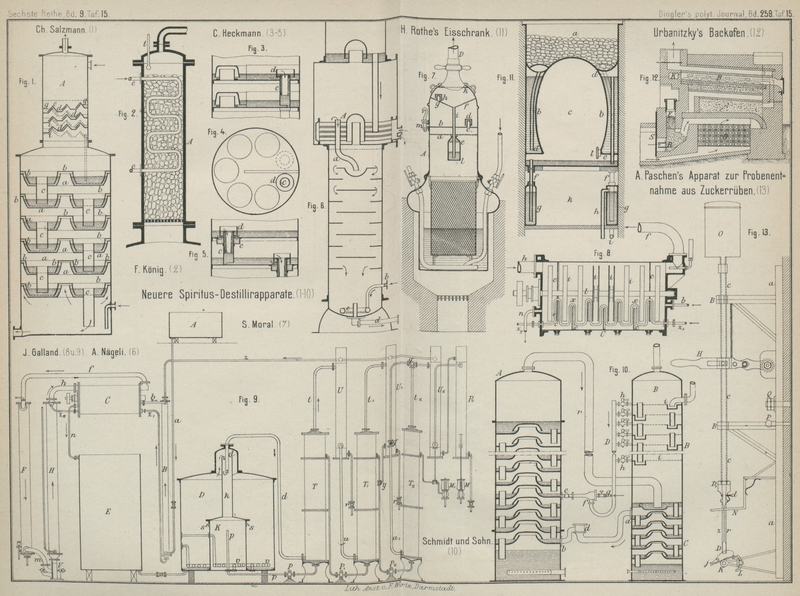

Neuere Spiritus-Destillirapparate.

Patentklasse 6. Mit Abbildungen auf Tafel 15.

Neuere Spiritus-Destillirapparate.

Nach Chr. Salzmann in Leipzig (* D. R. P. Nr. 29057 vom

22. Februar 1884) werden in der Destillircolonne (Fig. 1 Taf.

15), damit der Dampf die Maische möglichst gleichmäſsig durchströmt, die

ringförmigen Schalen a mit den Abschluſsringen b versehen, welche den Dampf zwingen, rings herum

gleichmäſsig durch die in den Schalen a befindliche

Maische zu streichen. Die Maische gelangt mittels der Ueberfallrohre c von einer Schale zur anderen und wird, je weiter sie

nach unten gelangt, immer mehr entgeistet.

In der Rectificationscolonne A flieſst der Lutter über

die treppenförmigen Leitkanäle d. Der von unten bei i eintretende Dampf bewirkt die Entgeistung des Lutters

derart, daſs derselbe in jeder Stufe der treppenförmig steigenden Kapseln einer

selbstständigen Verkochung unterworfen ist. Damit letzteres stets der Fall, muſs die

Oberkante des Dampfeintrittes bei e stets über dem

Ueberlaufrücken liegen. Die Colonne A ist durch eine

Scheidewand in zwei Theile getheilt, um eine Hin- und Herbewegung des Lutters zu

erzielen, zu welchem Behufe die Leitkanäle wechselseitig gerichteten Fall haben und

die Wand mit der Durchströmöffnung g versehen ist,

deren Oberkante ebenfalls unter dem Lutterspiegel liegen muſs.

F. König in Asti, Italien (* D. R. P. Nr. 30977 vom 26.

April 1884 und Zusatz * Nr. 32022 vom 29. November 1884) will bei der Destillation

von Alkohol, Aether, Erdöl, Ammoniak u. dgl. die aus

der siedenden Flüssigkeit entwickelten Dämpfe durch Behälter leiten, welche mit

Glas- oder Porzellanscherben, Kokes, Bimsstein o. dgl. gefüllt sind. Zu diesem

Zwecke steht auf dem Destillationsapparate ein Behälter

A (Fig. 2 Taf. 15), welcher

mit den genannten Stoffen gefüllt ist. Zur erforderlichen Kühlung läſst man durch

Röhren e von oben nach unten Wasser flieſsen. Das

Thermometer t zeigt die Wärme der abziehenden

Dämpfe.

C. Heckmann in Berlin (* D. R. P. Nr. 33002 vom 11.

Januar 1885) hebt hervor, daſs bei den jetzigen Rectificationscolonnen durch die Tropfrohre die obere Schicht abflieſst,

während es richtiger wäre, die unteren schweren Schichten

abzuführen. Zu diesem Zwecke ist, wie in Fig. 3 und 4 Taf. 15 veranschaulicht,

das bisher gebräuchliche Tropfrohr c bei einer

Kapselcolonne mit einem Rohre d umgeben, welches etwas

vom Boden absteht und über die Flüssigkeitsoberkante hinausreicht. In Fig. 5 Taf. 15

geht das Tropfrohr c durch eine Vertiefung e im Colonnenboden und das neue Scheiderohr d bis auf die Höhe des Colonnenbodens nieder, so daſs

der Ueberlauf von der tiefsten Stelle aus erfolgen muſs.

A. Nägeli in Wegeleben (* D. R. P. Nr. 33027 vom 13.

März 1885) hat an Destillirapparaten eine Einrichtung

zur Wiedergewinnung des Alkoholes aus Elutionslaugen

getroffen. Die bei der Melasseentzuckerung durch Elution vorkommende, an Alkohol

reiche Lauge ist während der Destillation, sobald sich der Alkoholgehalt auf wenige

Procent vermindert hat, sehr zur Schaumbildung geneigt und diese nimmt bis zur

vollständigen Entgeistung immer noch zu, wodurch das Destilliren erschwert bezieh.

verlangsamt wird. Um dasselbe überhaupt zu ermöglichen, muſs die Anwendung des

indirekten Dampfes vermindert und mehr offener, direkter Dampf verwendet werden,

welcher gleichsam als Schaumschläger wirkt, wodurch aber wiederum die Endlauge durch

das Condensationswasser in nachtheiliger Weise verdünnt wird. Diese Uebelstände

werden vermieden, wenn man die ursprünglich etwa 35 Proc. Alkohol enthaltende Lauge

in den mit Heizrohren für Abdampf versehenen Apparat A

(Fig. 6

Taf. 15) bis auf 2 bis 3 Proc. Alkohol abdestillirt. Die Lauge flieſst dann durch

das Rohr a in die unter der Röhrenkammer befindliche

Entgeistungscolonne, wo der letzte Rest Alkohol mit offenem Dampf abgetrieben wird,

welcher bei b eintritt und durch die kleinen Oeffnungen

der Ringröhre e brauseartig entströmt. Die Endlauge

flieſst durch die Röhre d ab.

Nach J. N. Galland in Paris (* D. R. P. Nr. 32558 vom

28. August 1884) erfolgt bei der Rectification von

Spiritus die Entfernung der Aldehyde und Aether in einem besonderen

Apparate C (Fig. 8 und 9 Taf. 15), welcher durch

Scheidewände c in abwechselnd oben und unten verbundene

Abtheilungen zerlegt ist. Die Welle l trägt

Schaufelräder, gelochte Scheiben oder Räder i. Die zu

reinigende Flüssigkeit wird durch Rohr a aus dem

Behälter A in den Vorwärmer B geleitet und tritt durch Rohr b in den

Reiniger C. Die durch ihre Drehung in der Flüssigkeit

fortwährend angefeuchteten Räder oder Scheiben erzeugen im oberen Theile des

Cylinders eine Verdunstung, deren Mengenverhältniſs sich nach dem Wärmegrade der

Flüssigkeit und der Gröſse der Verdunstungsfläche richtet (vgl. Gontard 1885 258 * 498).

Um diese Verdunstung zu beschleunigen, wird die in dem Apparate C enthaltene Luft von einem Gebläse V durch Rohre f und m angesaugt, wobei sie im Kühler F die verflüssigbaren Aether u. dgl. zurückläſst. Das

Gebläse drückt nun die Luft in den Vorwärmer H, wo sie

die ursprüngliche Temperatur wieder erhält, und dann durch das Rohr h in den Reinigungsapparat C zurück. Diese erwärmte Luft streicht durch die gelochten Wände im oberen

Theile des Cylinders, welche ihre Vertheilung bewirken, nimmt wiederum Dämpfe auf,

bringt sie in den Kühlapparat u.s.f. Es wird also immer dieselbe Luft wieder

benutzt. Um zu vermeiden, daſs die Flüssigkeit im Reinigungscylinder sich durch die

Verdunstung abkühlt, wird durch die Rohrschlange x eine

heiſse Flüssigkeit oder Dampf in der einen oder in der anderen Richtung geleitet. In

der vorliegenden Ausführung tritt das heiſse Wasser, nachdem es den Vorwärmer B durchlaufen, durch das Rohr z1 in die Rohrschlange und von da durch

das Rohr z2 in den

Vorwärmer H.

Die auf vorbeschriebene Weise gereinigte Flüssigkeit tritt aus dem Apparate C bei n aus und gelangt

entweder in den Behälter E oder in den Kessel D des Rectificationsapparates. Im Inneren dieses

Kessels befindet sich ein Behälter K, welcher

einestheils durch das Rohr k mit dem Dome des

Auſsenkessels, wo sich nur Dämpfe befinden, anderentheils durch die Röhrchen s mit der Flüssigkeit im Kessel D in Verbindung steht. Diese Röhrchen sind so angeordnet, daſs sie nach

Beendigung des Betriebes immer noch in die Flüssigkeit eintauchen. Der Druck in den

beiden Gefäſsen D und K

bleibt sich immer gleich.

Beim Betriebe treten die im Kessel D sich entwickelnden

Dämpfe durch das Rohr d in die Säule T an deren unterem Ende ein, streichen durch die in

dieser Säule enthaltenen 15 bis 20 Platten hindurch, sättigen sich fortschreitend

mit Alkohol und gelangen durch das Rohr t in den

Zersetzungsapparat U; die nicht verflüssigten Dämpfe

gelangen weiter durch Rohr u in den Fuſs der Säule T1. Die im Apparate U niedergeschlagenen Flüssigkeiten flieſsen durch

dasselbe Rohr u nach dem Boden der Säule T1, von wo sie zugleich

mit den von den Platten zurück laufenden Flüssigkeiten durch eine Pumpe P1 in den oberen Theil

der ersten Säule T zurückbefördert werden. Die aus T1 hervorkommenden

Dämpfe zersetzen sich im Apparate U1; die übrigen Dämpfe treten in die Säule T2 über, zerlegen sich

im Apparate U2 und die

schlieſslich noch übrig bleibenden Dämpfe werden im Kühlapparate R verflüssigt, welcher mit dem Probeglase M in Verbindung steht. Die Rücklaufflüssigkeit der

Säule T2 und des

Zersetzungsapparates D1

wird durch die Pumpe P2

nach dem oberen Ende der Säule T1 zurückbefördert. Da die Menge der Dämpfe in Folge

der Zersetzung von einer Säule zur anderen abnimmt, so nehmen auch die Säulen

zweckmäſsig am Durchmesser stufenweise ab.

Das Wasser tritt in die Zerlegungsapparate U und in den

Kühlapparat R durch die Rohre r, von da flieſst es in den Vorwärmer B. Die

Rücklaufflüssigkeit aus der ersten Säule T wird durch

die Pumpe P und das Rohr p

in den Behälter K zurückbefördert und gelangt dann

durch die Röhrchen s in den Kessel D.

Sobald die Rücklaufflüssigkeit nur noch einen schwachen Alkoholgehalt zeigt, sind die

flüchtigen Oele niedergeschlagen und befinden sich im Behälter K, wo sie, vor dem Sieden geschützt, sich abklären. Nur

die leichteren alkoholischen Flüssigkeiten schwimmen oben auf und flieſsen in den

Kessel D zurück. Durch die Rohrschlange v kann, wenn man will, am Schlusse der Behandlung der

Inhalt des Gefäſses K für sich wiederum rectificirt

werden. Durch diese Einrichtung eines Abklärbehälters für die flüchtigen Oele soll

erzielt werden, daſs letztere, einmal niedergeschlagen, nicht nochmals in die Säulen

gelangen und die Platten verunreinigen.

Bei Beginn und zu Ende einer jeden Behandlung wird man sich nur der beiden Säulen T und T1 bedienen dürfen- die aus letzterer Säule

austretenden Dämpfe gelangen in diesem Falle durch U1 und die Dreiwegehähne q, ohne in die Säule T2 zu treten, in den Zersetzungsapparat U2, welcher als

Kühlapparat dient und die Condensationsflüssigkeit nach dem Probeglase M1 leitet, das nur den

schlechten Alkohol aufnimmt. Die Condensationsflüssigkeit aus dem Apparate U1 kehrt durch den Hahn

y in die Säule T1 zurück. Die Säulen T2, der Kühlapparat R und das Probeglas M

dienen nur für den guten Alkohol.

Nach A. Schmidt und Sohn in Nauen

(Oesterreichisch-Ungarisches Patent vom 3. Oktober 1884) sollen zur Erzielung eines

rein schmeckenden Spiritus die Dämpfe aus der Luttercolonne

von der Rectificationscolonne möglichst fern gehalten werden. Die Dämpfe

aus der Maischcolonne A (Fig. 10 Taf. 15) treten

in bekannter Weise durch Rohr r in die

Rectificationscolonne B über und der aus denselben

niedergeschlagene Lutter sammelt sich in der Luttercolonne C. Um hierbei zu verhüten, daſs die fuseligen Dämpfe aus der Luttercolonne

C durch die darüber liegende Rectificationscolonne

B getrieben werden, sind beide Colonnen durch einen

dichten Boden c von einander getrennt, auf welchem nur

ein geringer Theil des Lutters verbleibt, während der gröſsere Theil durch die

Abfallröhren sich nach unten begibt, die nach kurzem Betriebe durch den auf den

Zwischenböden sich ansammelnden Lutter einen Wasserverschluſs an ihren unteren

Mündungen erhalten, wodurch ein Aufsteigen nennenswerther Mengen der Lutterdämpfe in

der Rectificationscolonne unmöglich gemacht wird. Natürlich kann die Ueberleitung

des oberhalb des Bodens c stehenden Lutters nach der

Luttercolonne auch durch ein auſserhalb der Colonne angebrachtes Rohr erfolgen.

Damit ferner dem Alkohol dadurch, daſs auf den Siebböden der Rectificationscolonne

B Fuselöl sich ansammelt, ein schlechter Geruch und

Geschmack nicht ertheilt werde, befindet sich bei jedem Siebboden i ein Ablaſshahn h, durch

welchen das Fuselöl bei ununterbrochenem Betriebe in das Saugrohr D des Injectors f

abgelassen werden kann. Durch Oeffnen des Absperrventiles am Dampfrohre g wird der Inhalt des Rohres D durch das mit Rückschlagventil e versehene

Druckrohr der Maischcolonne A wieder zugeführt. Dieses

Rückschlagventil verhindert gleichzeitig das Heraustreten der Maische aus der

Maischcolonne.

Die Dämpfe aus der Luttercolonne C treten bei a in ein mit Rückschlagventil d versehenes Rohr aus und bei b unten in die

Maischcolonne A zurück. Hier wird durch das

Rückschlagventil d das Eintreten von Maische aus der

Maischcolonne in die Luttercolonne verhindert.

Nach S. Moral in Posen (* D. R. P. Nr. 33496 vom 6.

December 1884) befindet sich an Destillirapparaten zur

Herstellung von Gewürzsprit für sogen. französische

Liqueure im Hute A (Fig. 7 Taf. 15) ein Sieb

a, über diesem eine Platte b mit aufwärts gehendem Rohr c, welches mit

einer Kappe d bedeckt ist. Ueber der Platte b ist eine zweite trichterförmige Platte f angeordnet, welche mit einem aufwärts gehenden, mit Kappe h versehenen Rohre g und

einem mittleren, nach unten gehenden Rohre i versehen

ist; letzteres Rohr geht durch b und a hindurch bis dicht über den Boden einer auf i aufgeschraubten Flasche l, welche bei e mit Löchern versehen ist.

Ueber der Platte f ist noch ein Sieb k angeordnet.

Der in der Destillirblase befindliche verdünnte Weingeist, in welchen die in einem

Siebkorbe befindlichen Kräuter, Wurzeln u. dgl. eintauchen, wird durch die in der

Blase befindliche Heizschlange oder im Nothfalle durch Herdfeuer zum Sieden

gebracht.

An dem Siebe a schlagen sich die Dämpfe ein wenig nieder

und ebenso an der Platte b, so daſs die schlechten

Bestandtheile immer wieder in die Blase zurückfallen. Der sich zwischen b und f bildende

Niederschlag, welcher ebenfalls schlecht schmeckende Bestandtheile enthält, wird

nach Beendigung der Behandlung und nach erfolgtem Erkalten durch den Hahn m abgelassen. Das Sieb k

bewirkt ebenfalls einen Niederschlag; derselbe flieſst durch das Rohr i in die Flasche l,

woselbst er gesammelt wird. Die durch Rohr D abgehenden

Dämpfe geben im Kühler einen von allen schlecht schmeckenden Bestandtheilen freien

Gewürzsprit und nur eine verschwindend kleine Menge Nachlauf, während das

übelschmeckende Product durch den Hahn m abgezogen

wird.

Tafeln