| Titel: | Neuere Abstellvorrichtungen an Duplirmaschinen für Zwirnerei u. dgl. |

| Autor: | G. Rohn |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 252 |

| Download: | XML |

Neuere Abstellvorrichtungen an Duplirmaschinen

für Zwirnerei u. dgl.

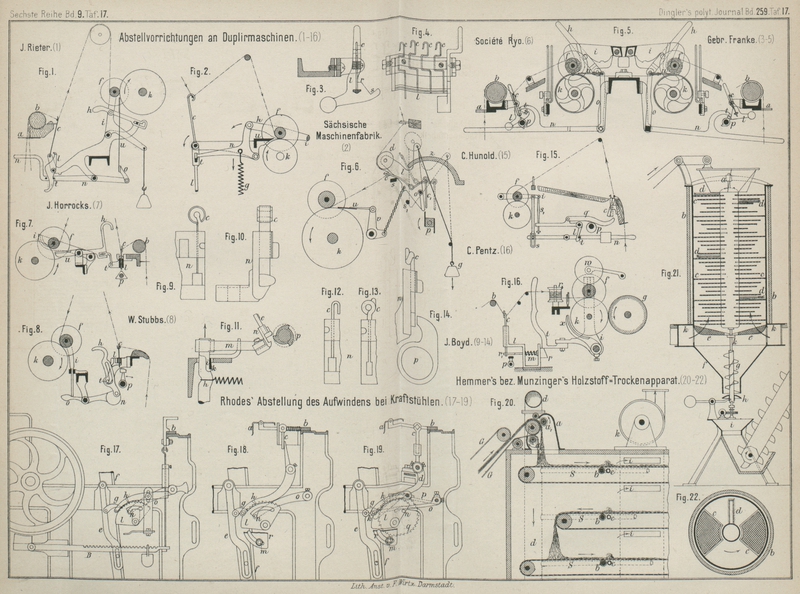

Patentklasse 76. Mit Abbildungen auf Tafel 17.

Abstellung an Duplirmaschinen für Zwirnerei.

In den letzten Jahren hat bei der Herstellung gezwirnter Garne eine Arbeitstheilung

insofern Platz gegriffen, als das Zusammenlegen und das Zusammendrehen der

Einzelfäden nicht mehr auf einer und derselben Maschine erfolgt, sondern für das

Zusammenlegen der Fäden – wie bei dem ursprünglichen Arbeitsvorgange in der

Zwirnerei – besondere Maschinen, sogen. Duplir- oder Fachmaschinen benutzt werden.

Auf diesen werden die Fäden zu groſsen Spulen gewunden, welche dann auf die

Zwirnmaschine gesteckt werden, wo nur noch das Zusammendrehen der Fäden erfolgt.

Diese Arbeitstheilung sichert eine Ersparniſs an Zeit und Lohn, eine Verminderung

des Abfalles sowie ein gleichmäſsigeres und besseres Product.

Indem die Zwirnmaschine schon duplirte Fäden erhält, bedarf sie seitens ihrer

Bedienung weniger Aufmerksamkeit, sie kann schneller laufen. Der Abfall, welcher

früher entstand, wenn beim Bruche eines Einzelfadens durch das Fehlen desselben ein

ganzes Stück des schon gebildeten Zwirnes herausgerissen werden muſste, ist

beseitigt- durch die gröſseren vorgelegten Spulen geht gegenüber dem bei Kötzern

(Cops) oft sich wiederholenden Aufstecken weniger Zeit mit letzterem verloren und

der gleichmäſsige Ablauf der Spulen ergibt eine gleichmäſsigere Zwirnung. Die

Auslage für die Duplirmaschine wird damit reichlich aufgewogen.

Zur Verminderung des Abfalles sind die Zwirnmaschinen mit Vorrichtungen versehen

worden, welche beim Bruche eines der Einzelfäden das Weiterzwirnen abstellen; diese

Vorrichtungen wirken jedoch, da sie zwei Organe, die Zuführung der Fäden und den

Spindelantrieb, beeinflussen müssen, nicht immer mit der erforderlichen Sicherheit

und bedingen auch einen langsamen Gang der Maschine. Beim Verlegen dieser

Abstellvorrichtungen auf die Duplirmaschinen haben dieselben, da das Dupliren nur

ein Zusammenspulen ist, einfach die Weiterdrehung der Spule aufzuheben. Die Drehung

der Spulen geschieht bei den Duplirmaschinen allgemein durch Reibung, indem

dieselben seitens einer drehenden Trommel mitgenommen werden; durch das Abheben der

Spule von der Trommel, welche sich beständig weiter drehen kann, ist also ein

Stillstand erreicht, wobei sich die gebrochenen Fäden durch die bessere

Zugänglichkeit bei den Duplirmaschinen auch leichter wieder anknüpfen lassen.

Bei den Duplirmaschinen wird nun die Anordnung der Abstellvorrichtung für die Güte

der Maschine fast allein in Frage kommen und dieselbe bildet auch das

Unterscheidungsmerkmal der verschiedenen Constructionen. Der Unterschied erstreckt

sich in der Hauptsache auf die Mittel zur Einleitung der Thätigkeit des

Abstellmechanismus und auf die Mittel zur Verhinderung der Weiterdrehung der Spule.

Im ersten Falle kann entweder nur die lebendige Kraft des beim Bruche eines Fadens

abfallenden Fadenfühlers allein, oder in Verbindung mit einer motorischen Kraft

thätig sein, im zweiten Falle die Spule von der Trommel abgehoben oder zwischen

beide ein Bewegungshinderniſs für die erstere geschoben werden. Im Folgenden sind

zur Verdeutlichung dieser verschiedenen Fälle einige der neueren

Abstellvorrichtungen besprochen.

An ihren Fachmaschinen bringen J. J. Rieter in

Winterthur die in Fig. 1 Taf. 17In den verschiedenen Figuren 1 bis 16

Taf. 17 bezeichnen gleiche Buchstaben gleiche oder ähnlich wirkende

Theile. veranschaulichte Abstellvorrichtung zur Ausführung. Die

auf beiden Seiten mit Scheibenrändern versehene Spule f

wird mit ihren vorstehenden Zäpfchen in einen Rahmen i

eingelegt und durch ein auf diesen wirkendes Gewicht von der Seite her an die in

beständiger Drehung befindliche Trommel k gedrückt. Die

Anpressung der Spule an die Trommel ist also hier

auch bei Zunahme der ersteren immer gleich. Die von den

Kötzern kommenden Fäden gehen zwischen Leitdrähten a zu

der rauhen, fest liegenden Spannwalze b, über dieselbe,

durch die Oesen der Fadenfühler c, über eine hoch

liegende Leitrolle und dann durch den Fadenführer zusammen genommen zur Spule f, welche durch Reibung seitens der Trommel k mitgedreht wird. Der um einen festen Punkt am

Maschinengestelle drehbare Hebel n trägt an seinem

rechten Arme o den Blechstreifen u, der mit seinem Ende nahe am Berührungspunkte

zwischen Trommel und Spule steht. Der linke Arm des Hebels n ist schwerer als der rechte; doch wird derselbe von dem Hebel l, welcher mit einem Ansätze unter einen vorspringenden

Stift t faſst, gehalten. Die Spannung der Fäden zieht

die Fadenfühler c immer gegen b zu; reiſst jedoch ein Faden, so wird der zugehörige Fühler frei;

derselbe fällt zurück und trifft gegen den Hebel l, so

daſs dieser der Wirkung des Schlages nachgebend den Hebel n frei macht. Indem nun die linke schwere Seite dieses Hebels zur Wirkung

kommt, tritt das Ende des Streifens u zwischen Spule

und Trommel; die erstere wird von letzterer abgehoben und das weitere Aufwickeln

hört auf. Alles dies hat sich so schnell zu vollziehen, daſs das abgerissene Ende

während dieses Vorganges noch nicht mit aufgewickelt wurde. Das die Spule f abhebende Blech u hält

gleichzeitig dieselbe, um ein Schlaffwerden der nicht gerissenen Fäden zu verhüten,

fest. Um den Rahmen i beim Einlegen einer leeren Spule

u.s.w. von der Trommel abzuhalten, ist ein besonderer Klinkenhebel h vorhanden.

Die Ausrückvorrichtung der Sächsischen Maschinenfabrik

vormals Hartmann in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 25698 vom 5. Mai 1883) wirkt

in ähnlicher Weise. Der fallende Fadenfühler c (Fig. 2 Taf. 17)

raubt dem Hebel n durch Zurückschlagen des Hebels l seine Stütze und die Feder g zieht den an n drehbar angeschlossenen

Hebelrahmen hi, in welchem die Spule f lagert, zurück. Dabei kommt die letztere auf die

feste Schiene u zu liegen. Es findet hier kein Schleifen an der Trommel k während abgehobener Spule statt, wie bei der vorher beschriebenen

Anordnung; die Trommel findet also kein Bewegungshinderniſs durch einen bremsenden

Blechstreifen und ein etwa verbogener solcher Streifen kann auch nicht die

Trommeloberfläche und die Spule beschädigen.

Bei den beiden beschriebenen Einrichtungen erfolgt die Auslösung allein durch die

lebendige Kraft der auf die Hebel l schlagenden

Fadenfühler. Diese Wirkung ist nicht sicher genug, da sie an die genaueste Stellung

aller Theile des Mechanismus und deren leichte Beweglichkeit gebunden ist. Zur

sicheren Auslösung sind deshalb Anordnungen so getroffen, daſs der fallende Fadenfühler einem angetriebenen Maschinentheile ein

Bewegungshinderniſs bietet, durch dessen Hinwegräumung die Auslösung der

Ausrückvorrichtung erfolgt.

Bei der von Gebrüder Franke in Chemnitz in neuerer Zeit

ausgeführten Ausrückvorrichtung (vgl. * D. R. P. Nr. 32872 vom 19. Februar 1884)

wird ebenfalls zur Aufhebung der Spulenmitnahme ein unter die Spule tretender

Blechstreifen u (Fig. 5 Taf. 17) benutzt.

Die Spulen liegen oben auf den Trommeln k in den Rahmen

i und können die letzteren durch die Hebel h gehoben und, indem deren Zapfen in einen Ausschnitt

am Rahmen i gelangt, in gehobener Stellung erhalten

werden. Die Fadenfühler c sind, wie in Fig. 3 und 4 Taf. 17 besonders

veranschaulicht ist, in einem Rahmen l frei beweglich.

Der Rahmen l hängt leicht in zwei Körnerspitzen,

besitzt auf der einen Seite die zwei Absätze r und s und ist durch ein einseitiges Gewicht beschwert,

welches den Rahmen l immer so zu drehen sucht, daſs die

sich auf den Absatz r legende Zunge t des Hebels n sicher

aufliegt. Unter den Fadenfühlern c ist eine Welle p mit zwei vorstehenden Zähnen in beständiger Drehung.

Fällt nun ein Fadenfühler, so trifft einer der vorstehenden Zähne von p gegen das Ende desselben, der Rahmen l wird dadurch zurückgedreht und der Hebel n frei. Die Zunge t

gleitet von dem Absatze r ab und wird von s beim Fallen von n

aufgehalten. Durch die Drehung des Hebels n ist der am

rechten Arme o befestigte Blechstreifen u zwischen Spule und Trommel getreten.

Die Franke'sche Vorrichtung soll sich, trotzdem die

Fadenlänge zwischen Fühler und Trommel kurz zu nennen ist, gut bewähren. Bezüglich

der Leistungsfähigkeit einer solchen Duplirmaschine sei bemerkt, daſs beim Aufnehmen

von 2 Kammgarnfäden die Trommeln h eine

Umfangsgeschwindigkeit von 3m haben. Bei einer

gröſseren Zahl zu vereinigender Fäden wird die Leistung etwas geringer. Auch die

Einheitsnummer der Fäden ist für die Leistung bestimmend.

Auf der Ausstellung in Antwerpen 1885 zeigte die Société Ryo

frères in Roubaix eine Duplirmaschine, auf welcher in den einzelnen Köpfen

2 bis 19 Fäden vereinigt werden konnten. Die Abstellvorrichtung (vgl. * D. R. P. Nr.

27526 vorn, 10. August 1883) ist mit Benutzung gleicher Mechanismen der vorher

beschriebenen ganz ähnlich- doch zeichnet sich dieselbe durch eine zweckmäſsige

Anordnung aus, welche beim Wiederanknüpfen eines

gebrochenen Fadens eine leicht zugängliche Stellung

einnimmt. Die Kötzer für die Einzelfäden werden bei dieser Maschine oberhalb – und nicht wie bei den bisher betrachteten

unterhalb – der Spultrommeln aufgesteckt, was freilich das Aufstecken weniger bequem

macht. Die Fäden gehen über eine Rolle d (Fig. 6 Taf.

17), welche in den um Zapfen o drehbaren Hebel l gelagert ist, zu den Fadenfühlern c und zur Spule f; die

Drehachse o des Hebels l

ist so angeordnet, daſs derselbe sich vorn gegen die feste Leiste s anlegt. Die Fadenfühler c sind an dem Hebel l drehbar und jeder

derselben trägt einen frei hängenden Draht c1. An dem Hebel l ist

noch mittels Schnur ein Gewicht g befestigt, welches

aber in der gezeichneten Stellung, da die Schnur von dem Anknüpfungspunkte mehr in

die Richtung desselben zum Drehzapfen o fällt, wenig

Wirkung auf den Hebel l hat.

Reiſst nun ein Faden, so fällt durch das Gewicht von c1 der betreffende Fadenfühler zurück, c1 kommt vor die Flügel

der in Umdrehung befindlichen Welle p und der Hebel l wird dadurch, indem c1 an einem Lappen von l

Gegenhalt findet, etwas zurückgedreht, welche Drehung, indem das Gewicht g immer mehr und mehr zur Wirkung kommt, bis in die

punktirt angegebene Stellung erfolgt, in welcher die Leiste s1 den Hebel l erhält. Bei dieser Rückwärtsdrehung werden die Fadenfühler c von dem Bogen z, welcher

die Vorrichtung vor herabfallenden Schmutz schützt, zurückgehalten und die

Wiedereinführung des Fadenendes kann ungehindert erfolgen. Bei der Rückwärtsdrehung

des Hebels l schiebt sich auch der an dem Winkelhebel

v sitzende Blech- oder Lederstreifen u zwischen Spule f und

Trommel k, indem v durch

eine Kette mit l in Verbindung steht. Alle zu

vereinigenden Fäden werden zwar bei dieser Vorrichtung während der Ausrückung

schlaff- doch erlangen dieselben durch Vordrehen des Hebels l sofort ihre frühere Spannung wieder.

Die Rolle d kann sich, von den Fäden mitgenommen,

drehen, so daſs für dieselben wenig Hemmung besteht und sehr feine Fäden duplirt

werden können. Die Ryo'sche Maschine, welche von der

Société industrielle du Nord de la France (vgl.

deren Bulletin, 1884 * S. 40 und 323) sehr günstig

beurtheilt wurde, ist bereits in mehreren hundert Ausführungen im Gange und zwar

besonders für Kammgarn. Die Leistung einer Maschine mit

60 Köpfen ist von 300 bis 370k in der Woche und

die Kosten des Duplirens von 1k ungefähr 7 bis 8

Pf. Die Spulen erhalten ein Gewicht von 400 bis 500g und die Breite der einseitig ausgeführten Maschine beträgt nur 0m,7.

Bei fast allen bisher betrachteten Abstellvorrichtungen erfolgt die Unterbrechung des

Fadenaufspulens durch zwischen Spule und Trommel geschobene Blechstreifen. Es wurde

schon angedeutet, daſs durch dieselben, wenn ihre vordere Kante verbogen und nicht

ganz gerade steht, leicht Beschädigungen der Spule und Trommel veranlaſst werden

können und die fortlaufende Trommel eine Bremsung erleidet, welche zu einem höheren

Kraftverbrauche führt. Es ist deshalb auch schon Leder statt der Bleche

vorgeschlagen worden; doch dürfte dasselbe nicht bei jeder Vorrichtung benutzt

werden können. Man hat in Folge dessen auch Einrichtungen getroffen, bei denen die

Spule frei von der Trommel abgehoben wird.

Bei der von J. Horrocks und Söhne in Manchester

ausgeführten Abstellvorrichtung liegt die Spule f (Fig. 7 Taf. 17)

etwas seitlich an der Trommel k, damit unter derselben

Platz für den Hebel u ist, welcher eine Handhabe h besitzt und sich mit einem stellbaren Winkel auf den

am drehbar gelagerten Winkel l befestigten Zapfen t stützt. In dem Winkel l

hängen lose die Fadenfühler c und unter diesen befindet

sich eine Welle p von dreieckigem Querschnitte in

steter Umdrehung. Fällt einer der Fadenfühler in Folge Bruch des zugehörigen Fadens,

so treffen die Kanten der Welle p gegen denselben, der

Winkel l schwingt nach links aus, der Hebel u kann sich mit seinem rechten etwas schwereren Arme

senken und die linke Seite dieses Hebels hebt die Spule f von der Trommel ab. Durch die Auflage auf dem Hebel u wird die Spule auch gebremst und ein Schlaffwerden

der letzten Windungen der Fäden auf derselben verhindert.

Bei einer von W. J. Siubbs in London (Englisches Patent

Nr. 782 vom 17. Februar 1882) angegebenen Abstellvorrichtung wird die Spule ganz frei abgehoben. Wie aus Fig. 8 Taf. 17 zu

entnehmen, hängen die Fadenfühler c frei in einem

wagrecht geführten Gleitbacken l, unter welchem eine

Schiene p in steter Schwingung ist. An einem festen

Zapfen ist der Hebel on drehbar, dessen rechter Arm n durch ein angegossenes Gewicht beschwert und drehbar

mit dem Schlitzhebel h verbunden ist; der Hebel h wird von dem sich in einen Ansatz seines Schlitzes

legenden festen Zapfen t gehalten. Bei einem

Fadenbruche wird der Hebel h zurückgedrückt, der Stift

t tritt in den Schlitz und der Hebel h fällt herab; dabei drückt der linke Arm o des Hebels on auf den

Spulenrahmen i und hebt denselben in die Höhe.

Die Abstellvorrichtung von Carl Hunold in Chemnitz (* D.

R. P. Nr. 24500 vom 14. April 1883) unterbricht auch bei

einer bestimmten Spulengröſse das Weiteraufwickeln; es werden also bei

derselben alle Spulen von gleichem Durchmesser erhalten. Die Fadenfühler c (Fig. 15 Taf. 17) sind

lose um Zapfen drehbar und werden durch die Fadenspannung so gehalten, daſs ihr

unteres Ende aus dem Bereiche der Schwingungen des Hebels q steht. Derselbe ist an den um einen festen Zapfen drehbaren Winkelhebel

l angeschlossen und legt sich auf das in steter

Umdrehung befindliche Excenter p, wodurch er zum

Schwingen gebracht wird. Der Hebel l hält mit einem

Haken die Nase t des Gewichthebels n, dessen Zapfen am linken Ende in einem Schlitze der

Stange s gleitet. Die Stange s hängt an dem Spulenrahmen i, wie auch eine

zweite Stange s1,

welche durch ein Loch am Hebel l gesteckt ist und unten

einen verstellbaren Kopf trägt. Beim Fadenbruche fällt der Fühler c in seine senkrechte Lage. Das Ende des schwingenden

Hebels q findet dann an demselben einen Widerstand,

wodurch der Hebel l gedreht, der Hebel n frei wird und durch die Stange s die Spule f von der

Trommel k abhebt. Hat die Spule einen bestimmten

Durchmesser erlangt, so löst der Kopf am Ende der Stange s1 den Hebel l aus. Der Schlitz in s ist dazu vorhanden,

um beim Wachsen der Spule den Hebel n frei zu

lassen.

Ein wesentlich anderes Mittel zur Unterbrechung des Aufwickelns als die bisherigen

Einrichtungen benutzt Carl Pentz in Chemnitz (* D. R.

P. Nr. 33458 vom 22. Juli 1884). Die Trommel k (Fig. 16 Taf.

17) wird hier nicht unmittelbar angetrieben, sondern

nur, indem dieselbe an die beständig gedrehte Trommel g

angedrückt wird, von dieser durch Reibung mitgenommen. Die Trommel k ruht deshalb auch nicht in festen Lagern, sondern in

den um einen festen Zapfen drehbaren Rahmen i, in

welchen auch die Spule f eingelegt wird. Der Rahmen i trägt stellbar einen Handhebel t, welcher sich auf eine Nase r stützt und von dieser wird die Trommel k

nach der Trommel g zu gedrückt. Die Fadenfühler c hängen frei in dem in einer Führung gleitenden Rahmen l und treten mit ihren unteren Enden in einen Schlitz

des Stiftes r1 der Nase

r, welche durch eine Feder m stets in richtigem Abstande an der hinteren Seite des Rahmens l erhalten wird. Bei Fadenbruch trifft die schwingende

Schiene p gegen den gefallenen Fadenfühler, zieht den

Rahmen l und die Nase r

mit vor, so daſs der Hebel t herunterfallen kann und

die Trommel k von g

abrückt. Dabei kommt auch die Trommel k an den festen

Backen x zu liegen, so daſs dieselbe gebremst wird.

Oberhalb liegt auf der Spule f eine in drehbaren Armen

gelagerte schwere Rolle w, welche die Spule f während des Wickelns glätten soll. Die Einzelfäden sind vor dem Vereinigen durch den

Fadenführer über eine mit diesem hin und her gehende Rolle r1 geschlungen, welche zur Spannung der

Fäden dient und dadurch auch ein Schlaffwerden der letzten Windungen verhindern

würde, was aber hier nicht nöthig ist, da die Spule f

beständig fest zwischen der Trommel k und Rolle w gehalten wird.

Die verschiedenen betrachteten Abstellvorrichtungen sind natürlich mit geringen

Abänderungen auch für Zwirnmaschinen anwendbar und sind

die nöthigen Anordnungen für letztere gewöhnlich in den Patentschriften mit

angegeben. Bei Zwirnmaschinen hat sich die Thätigkeit der Abstellvorrichtung, wie

oben gesagt, auf zwei Theile zu erstrecken: Es muſs sowohl die Drehung der Spindel

aufgehalten, als auch die Fadenzuführung unterbrochen, also gewöhnlich die

Druckrolle von dem Zuführcylinder abgehoben werden. Die Kraftäuſserung hat deshalb

eine gröſsere und damit auch die auszulösende Sperrung eine sicherere zu sein. Es

wird darum die Auslösung durch ein mechanisch bewegtes Mittel der durch die

lebendige Kraft der fallenden Fadenfühler bewirkten Ausrückung vorzuziehen sein. Bei

den betrachteten Abstellvorrichtungen (auſser bei Hunold) werden nun die gefallenen Fadenfühler durch die drehenden oder

schwingenden Schienen immer auf Biegung beansprucht. Bei gröſseren Widerständen,

also sicherer Sperrung, können deshalb die Fadenfühler leicht verbogen und damit

unbrauchbar werden.

Mit Rücksicht auf letzteren Umstand hat J. Boyd in

Shettleston (* D. R. P. Nr. 27171 und 27373 vom 8. Juli 1883) bei zwei Abstellern

die Einrichtung getroffen, daſs die Fadenfühler nur auf

Druck beansprucht werden. In Fig. 11 Taf. 17 ist bloſs

die Sperrung eines Abstellers von beliebiger Anordnung skizzirt. Die Stange h erhält einen beständigen Zug in der angegebenen

Pfeilrichtung, welcher durch Anlegen der Nase i an die

feste Schiene k aufgehalten wird. Zur Sicherung dieser

Sperrung ist die Feder g, welche die Stange h gegen die Schiene k

zieht, vorhanden. Die Stange h trägt einen Arm m, an dessen Ende in einer stellbaren Führung n die Fadenfühler c frei

beweglich hängen. Dahinter ist eine gezahnte Welle p in

beständiger Drehung. Fällt nun einer der Fühler c in

Folge Bruch des zugehörigen Fadens, so treffen die Vorsprünge der Welle f gegen das am Ende des Fühlers angebrachte Klötzchen,

drücken den Arm m zurück und lösen damit die Sperrung

i, k aus. Die Druckäuſserung erfolgt dabei in der

Richtung des Armes m und wird der gefallene Fadenfühler

durch Anlage an n unterstützt.

Die Fadenfühler bestehen nach Fig. 9 und 10 Taf. 17 aus

Blechstreifen mit Porzellanösen. In Fig. 12 bis 14 sind noch

zwei andere Ausführungen der Fadenfühler, bei denen dieselben aus Draht gebogen

sind, in Fig.

13 und 14 mit Bezug auf Benutzung einer schwingenden Schiene p wiedergegeben.

Mit den betrachteten Anordnungen ist das weite Feld der Abstellvorrichtungen

keineswegs erschöpft. Es sind hier nur die in Verwendung kommenden Mittel

gekennzeichnet, durch deren anderweitige Verbindung sich noch eine groſse Zahl

abweichender Abstellungen erzielen lieſse. (Vgl. J.

Horrocks 1878 230 * 225. J. Boyd 1878 229 * 515. 1880 237 166. Uebersicht 1882 243 *

125.)

G. Rohn.

Tafeln