| Titel: | Neuere Trockenapparate für Holzstoff. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 260 |

| Download: | XML |

Neuere Trockenapparate für Holzstoff.

Mit Abbildungen auf Tafel

17.

Neuere Trockenapparate für Holzstoff.

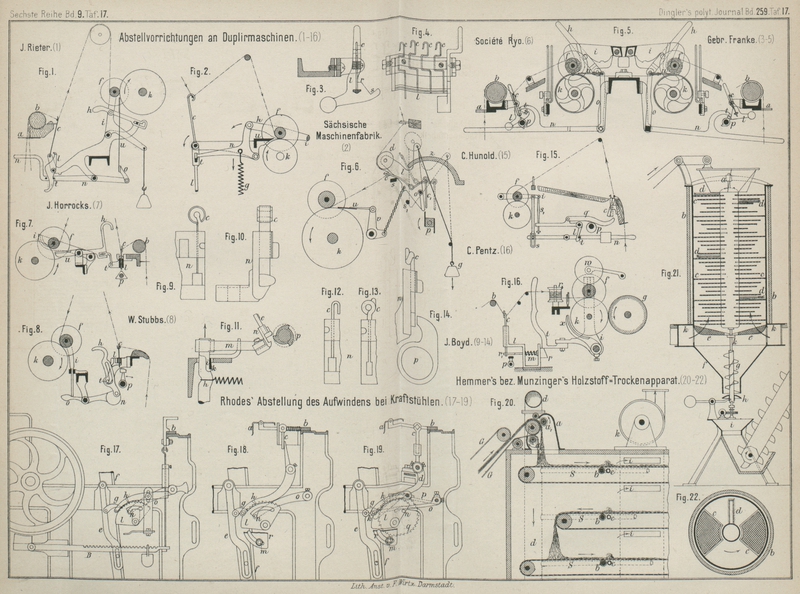

Einen Schachttrockenapparat für Holzstoff (vgl. * D. R.

P. Kl. 82 Nr. 28979 vom 27. März 1884) bringt Arnold

Munziger in Olten, Schweiz, zur Ausführung. Die in Fig. 21 und 22 Taf. 17

veranschaulichte Ausführungsform desselben weicht wesentlich von der Darstellung in

der Patentschrift ab. Gemeinschaftlich ist beiden Formen das Trockenverfahren, bei

welchem der in einem Schachte niedersinkende Holzstoff einem aufsteigenden heiſsen

Luftstrom entgegengeführt wird unter beständiger Lockerung und Bewegung des

Holzstoffes durch Rühr- und Schüttelvorrichtungen. Zur Erzielung einer

gleichmäſsigen Durchtrocknung ist diese beständige Bewegung des Holzstoffes während

des Trocknens Bedingung.

Der zu trocknende Stoff gelangt von der Entwässerungsmaschine oder der Stoffpresse

auf einem endlosen Tuche in den Trichter a, welcher am

oberen offenen Ende des mit einem Holzmantel umgebenen Cylinders b angeordnet ist. Dieser Cylinder besitzt in seinem

Inneren in Schrauben Windungen aufsteigend an der Wandung befestigte Siebe c in Form von Ringausschnitten und dreht sich im

Cylinder b noch eine Hohlwelle, welche auf den Sieben

c streichende Bürsten d trägt. Durch den Trichter a fällt der zu

trocknende Stoff gleichmäſsig vertheilt auf die obersten Siebe c, wird von diesen durch die Bürsten d auf die nächst darunter liegenden Siebe gekehrt

u.s.f., bis er unten auf die schräg an der Welle k

sitzenden Siebflügel e fällt. Von diesen gelangt der

nun trockene Stoff, je nach der Schrägstellung der Siebe e längere oder kürzere Zeit noch der bei k

eintretenden heiſsen Luft ausgesetzt bleibend, in den Trichter f, aus welchen die Schnecke g den Stoff über den Lagerschirm h in den

Trichter i fordert; von hier schafft ein Becherwerk den

Stoff zur Packpresse.

Die erwärmte Luft wird von einem Heizofen, in welchen dieselbe durch ein Gebläse

getrieben wird, entnommen und tritt mit einer Temperatur von 44 bis 50° aus dem

Ringkanale k in den Cylinder b, den die Luft noch mit einer Temperatur von 24 bis 30° verläſst. Die

Anordnung der Siebe c ist so getroffen, daſs der Stoff

etwa ½ Stunde im Apparate verbleibt. Bei Holzstoff von 60 Proc. Wassergehalt, mit

welchem der Stoff in den Trockenapparat eintritt, kann in der Stunde etwa 250k Naſsgewicht getrocknet werden; der

Kohlenverbrauch stellt sich dabei auf 40 bis 50k

stündlich.

Bei dem Holzstofftrockenapparate von Gebrüder Hemmer in

Neidenfels (* D. R. P. Kl. 55 Kr. 33194 vom 7. November 1884) sind abwechselnd hin-

und herlaufende Siebtücher benutzt und zeichnet sich

der Apparat insbesondere durch Anbringung einer Vorrichtung zum Auflockern des nassen Stoffes beim Aufgeben und während

des Trocknens aus. Wie aus Fig. 20 Taf. 17 zu

entnehmen ist, wird der Stoff von der Entwässerungsmaschine zwischen zwei auf

einander laufenden endlosen Tüchern G dem

Trockenapparate zugeführt, über welchen sich bei der Einführstelle von einer

Blechhaube a umschlossen die drehenden Bürsten a1 befinden: dieselben

streifen den Stoff von dem unteren Tuche G ab und zertheilen ihn

dabei. Der feuchte Stoff fällt auf das oberste der in einem langen Gehäuse

angeordneten endlosen Siebtücher S, von diesem auf das

zweite entgegengesetzt laufende Siebtuch u.s.f., bis er unten unmittelbar in den

Packwagen fällt. Innerhalb der von den Walzen b

getragenen Siebtücher sind geschlitzte Rohre c

angeordnet, welche mit der Heiſsluftleitung d in

Verbindung stehen und aus denen die warme Luft gegen die darüber hingeführte

Stoffschicht bläst. Dadurch wird der trocknende Stoff immer gelockert. Die mit

Feuchtigkeit gesättigte Luft wird aus dem Apparate über jedem Siebtuche durch

Oeffnungen i in einen gemeinschaftlichen Kanal durch

ein Flügelgebläse k abgesaugt.

Tafeln