| Titel: | Ueber Neuerungen an Kälteerzeugungsmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 262 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Kälteerzeugungsmaschinen.

(Patentklasse 17. Fortsetzung des Berichtes Bd.

256 S. 69).

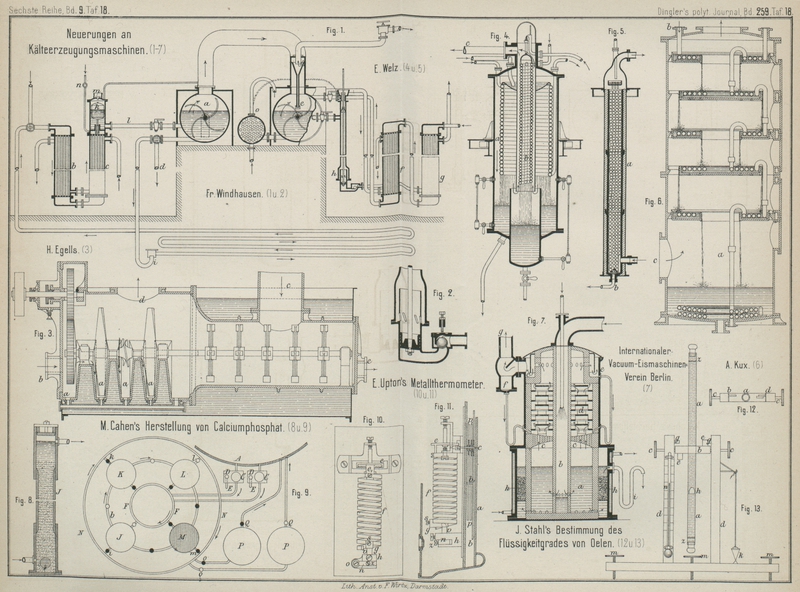

Mit Abbildungen auf Tafel

18.

Ueber Neuerungen an Kälteerzeugungsmaschinen.

Von den zahlreichen, in neuerer Zeit genommenen Patenten auf Kälteerzeugungsmaschinen

gehört ein groſser Theil den Bestrebungen an, welche auf Verbesserung der Vacuum-Eismaschine abzielen. Diese von Fr. Windhausen ins Leben gerufene Kältemaschine

unterscheidet sich in ihrer Wirkungsweise wenig von den Ammoniak-Absorptionsmaschinen, Was bei letzteren durch Verdampfen von

Ammoniak und Verdichten der Dämpfe in Wasser erreicht wird, geschieht bei den

Vacuummaschinen durch Verdampfen von Wasser und Absorbiren der Dämpfe in

Schwefelsäure. Ein Unterschied besteht nur darin, daſs der Natur des Wasserdampfes

entsprechend der ganze Vorgang bei groſser Luftverdünnung sich abspielt. Theoretisch

stehen also beide Systeme auf gleicher Stufe und kann von der Vacuummaschine so

wenig wie von den Ammoniak-Absorptionsmaschinen die einem bestimmten

Kohlenverbrauche entsprechende höchste, überhaupt mögliche Leistung an Kälte

erwartet werden; in praktischer Hinsicht muſs sogar die Vacuummaschine zurückstehen,

nicht nur wegen der dazu benutzten, auf die meisten im Maschinenbaue vorkommenden

Materialien zerstörend wirkenden Schwefelsäure, sondern auch wegen des in der

Maschine herrschenden Vacuums, welches bei vorkommenden Undichtheiten ein Eindringen

der atmosphärischen Luft gestattet und Gelegenheit zu empfindlichen Störungen

gibt.

In ihrer ursprünglichen Gestalt (vgl. 1884 252 * 369)

diente die Vacuummaschine ausschlieſslich zur Eisbereitung. Das immer mehr wachsende

Bedürfniſs nach Maschinen, welche eine unmittelbare Verwendung der Kälte gestatten,

hat Windhausen (* D. R. P. Nr. 33167 vom 10. Oktober

1884) veranlaſst, die Vacuummaschine derart umzubauen, daſs sie auch zur Erzeugung

von kaltem Wasser benutzt werden kann und ist diese

Abänderung in Fig.

1 Taf. 18 dargestellt.

An Stelle der Gefrierkammern der älteren Maschine ist eine luftdicht geschlossene

Trommel a getreten; in derselben wird nicht mehr wie

früher reines Wasser, sondern eine Salzlösung zum Verdampfen gebracht, hierdurch

abgekühlt und nach dem in den Luftkühlapparaten von Linde (vgl. * S. 35 d. Bd.) gegebenen Beispiele in einem Rohrnetze durch

die zu kühlenden Räume geleitet. Der Absorptionsapparat e und die zur Vorwärmung bezieh. Vorkühlung der Säure dienenden Apparate

f und g sind die

alten; dagegen hat die Pumpe h, welche die Säure nach

dem Concentrator schafft, eine Neuerung erfahren. Dieselbe muſste, da ein Ansaugen

aus dem Vacuum unmöglich ist, einzig als Druckpumpe ausgeführt werden und zu dem

Zwecke sind im Cylindermantel Schlitze angebracht (vgl. Fig. 2 Taf. 18), so daſs

bei hochstehendem Kolben die Säure durch ihr Eigengewicht den unteren Theil des

Cylinders füllen kann und durch den niedergehenden Kolben nur weitergeschoben zu

werden braucht.

Die in den Luftkühlapparaten kreisende Salzlösung wird auch noch zur Erzeugung von

kaltem Süſswasser benutzt, indem man sie auf ihrem Rückwege nach dem Verdampfer in

den Röhrenapparaten b und c an dem in umgekehrter Richtung durch diese Apparate flieſsenden Wasser

entlang führt. Soll nebenbei auch Eis gemacht werden, so kommt noch ein

gewöhnlicher, mit eingehängten Blechzellen versehener (in der Zeichnung nicht

angegebener) Generator zur Aufstellung, an welchen dann ein Theil der Salzlösung

durch die Zweigleitung d abgegeben wird.

Als ein Uebelstand der ganzen Einrichtung muſs es bezeichnet werden, daſs die in den

weitverzweigten Röhren der Luftkühlapparate flieſsende Salzlösung ebenfalls unter

der Einwirkung der Luftverdünnung steht, wodurch die Wahrscheinlichkeit von

Störungen in Folge von Undichtheiten vergröſsert wird. Um bei etwaigem Eindringen

von atmosphärischer Luft ein Zurückschleudern des gesammten Wasserinhaltes der

Röhren nach dem Verdampfer zu verhüten, ist allerdings bei i ein Rückschlagventil in die Leitung eingeschaltet und den gleichen Zweck

hat das im oberen Theile des Apparates c angebrachte

Schwimmerventil k, welches bei zu hohem Wasserstande im

Verdampfer den Zulauf durch Rohr l vermindern und beim

Ueberschreiten einer bestimmten Höhe das Lufteinlaſsventil m öffnen soll, um einen Ausgleich der Spannungen herbeizuführen. Ob man

sich aber auf solche Sicherheitsvorrichtungen im Augenblicke der Noth verlassen

kann, ist mehr als fraglich. Zum Ersätze des verdampften Wassers muſs stets von

auſsen neues Wasser zugeführt werden, was durch einen Stellhahn n geschieht. Um die Kühlung der Säure im

Absorptionsapparate zu verstärken, ist noch ein Röhrenkühler o eingeschaltet, durch dessen Röhren die Säure sich bewegt, während die

Röhren auſsen von kaltem Wasser umspült werden.

Es ist nicht zu bestreiten, daſs die Vacuummaschine durch Anpassen an die

Einrichtungen für Luft- und Wasserkühlung vielgliederiger in ihrem Baue geworden und

deshalb schwieriger zu behandeln ist als in ihrer früheren Form.

Im Anschlusse hieran mag der dem Internationalen

Vacuum-Eismaschinen-Verein in Berlin (* D. R. P. Nr. 33172 vom 7. März

1885) geschützte Concentrationsapparat für verdünnte

Schwefelsäure Erwähnung finden. In demselben soll das Eindampfen der

Schwefelsäure dadurch erfolgen, daſs heiſse trockene Luft durch dieselbe geblasen

wird, welche sich hierbei mit Wasserdampf sättigt. Wie aus Fig. 7 Taf. 18

ersichtlich, tritt die Säure in feinem Strahle in einen mit säurefestem Material

gefütterten cylindrischen Kessel a, in dessen unterem

Theile sie sich sammelt. Die durch das Rohr b

eingeblasene heiſse Luft steigt in der Säure nach oben und tritt, vermischt mit

Wasserdampf, durch die Oeffnungen c in den oberen Theil

des Gefäſses, wo sich zunächst an einer Anzahl über einander angeordneter

ringförmiger Platten d und weiterhin in den Räumen e und f in Folge der

Richtungsänderung des Luftstromes die mitgerissene Säure abscheidet, während Luft

und Dampf bei g den Apparat verlassen. Die concentrirte

Säure geht vor ihrem Austritte unter gleichzeitiger Abkühlung durch ein Filter h, welches die von der Luft etwa eingeführten

Unreinigkeiten, wie Staub u. dgl., zurückhalten soll, und wird schlieſslich bei i entnommen.

Als ein groſser Uebelstand hat es sich bei der Vacuummaschine erwiesen, daſs der

Betrieb derselben kein stetiger ist. Um nämlich das Eindampfen noch mit einigem

Vortheile durchführen zu können, arbeitet man im Absorptionsgefäſse mit einer

bestimmten Menge Säure so lange, bis ein möglichst starker Grad von Verdünnung

erreicht ist, worauf man die gesammte Säure entnimmt und dieselbe durch concentrirte

ersetzt. Der Betrieb zerfällt demnach in Abschnitte, in denen anfangs mit

concentrirter, gegen Ende mit verdünnter Säure gearbeitet wird; während also

zeitweise die Absorption eine heftige, das Vacuum tief und demgemäſs die

Kältewirkung eine sehr starke ist, nimmt dieselbe in dem Maſse ab, als die

Verdünnung der Säure fortschreitet.

Es fehlt nicht an Versuchen, den Vorgang in der Vacuummaschine zu einem gleichmäſsigen zu gestalten, und ein solcher liegt

beispielsweise in dem Apparate von Herm. Egells in

Berlin (* D. R. P. Nr. 33166 vom 26. August 1884) vor. Das Absorptionsgefäſs besteht hier aus einem liegenden cylindrischen Kessel.,

welcher in seiner unteren Hälfte in eine Anzahl Kammern a (Fig.

3 Taf. 18) getheilt ist. Die Säure gelangt durch Rohr b in die erste Kammer, von da theils frei überfallend,

theils unterstützt von Flügelrädern nach der zweiten, dritten Kammer u.s.f., während

die zu absorbirenden Dämpfe bei c eintreten und durch

d nach der Luftpumpe abgesaugt werden. Durch

Rührwerke in den einzelnen Kammern wird dafür gesorgt, daſs die Säure in möglichst

groſser Oberfläche mit den Dämpfen in Berührung kommt und so wandert dieselbe, von

Kammer zu Kammer sich verdünnend, durch den ganzen Apparat, um schlieſslich durch das Rohr

e in möglichst stark verdünntem Zustande entnommen

zu werden. Die Form des Gefäſses gestattet zugleich eine bessere Ausnutzung des

dasselbe von auſsen umspülenden Kühlwassers, da sie eine gröſsere Oberfläche bietet

als ein einfacher cylindrischer Kessel.

Den gleichen Zweck verfolgt Emil Welz in Breslau (* D.

R. P. Nr. 31229 vom 11. März 1884), indem er sowohl die Säure, als die verdampfende

Flüssigkeit in einer dünnen Schicht über groſse Flächen strömen läſst. Wie aus Fig. 4 Taf. 18

zu entnehmen, besteht der Refrigerator aus zwei

concentrisch zu einander angeordneten Räumen. In dem äuſseren Raume a findet die Verdampfung des an einer eng gewundenen

Rohrspirale herabrieselnden Wassers statt, dessen Kälte unmittelbar auf die im

Inneren der Spirale kreisende Salzlösung übertragen wird. Die Wasserdämpfe treten

nach dem inneren Cylinder b und werden dort von der

ihnen in dünner Schicht entgegen flieſsenden Säure absorbirt, während eine Luftpumpe

die dem Wasser entweichende Luft durch Rohr c absaugt.

Die Spirale, über welche die Säure rieselt, wird ebenfalls von einem Rohre gebildet

und in letzterem strömt das Kühlwasser, welches die beim Absorbiren entwickelte

Wärme abführen soll. Das im unteren Theile von a sich

sammelnde Wasser gelangt mittels einer Pumpe wieder in die Höhe, zu erneuter

Verdampfung, während die verdünnte Säure aus dem unteren Theile von b durch eine Pumpe nach dem Sammelgefäſse gedrückt

wird, von wo aus sie zum Concentrator gelangt;

letzterer besteht aus einem mit Glas- oder Porzellankugeln gefüllten Thonrohre a (Fig. 5 Taf. 18) und wird

in der Weise gehandhabt, daſs man abwechselnd einmal mittels eines Gebläses heiſse

Gase aus einem Kokesofen von unten nach oben durch die Kugeln saugt und dann, wenn

letztere genügend erhitzt sind, die verdünnte Säure durch die Kugeln strömen läſst.

Dieselbe soll auf ihrem Wege durch die heiſsen Kugeln soviel an Wasser verlieren,

daſs sie bei b als concentrirt zu weiterem Gebrauche

entnommen werden kann.

Der Welz'sche Apparat wird nur dann richtig arbeiten,

wenn die Flüssigkeiten an den Spiralen überall gleichmäſsig herabflieſsen; letzteres

hat nun freilich seine Schwierigkeiten, denn die geringste Abweichung der Oberkante

des Vertheilungstrichters von der Wagerechten, Schlammansatz u. dgl. können leicht

einseitiges Ueberlaufen veranlassen und dadurch einen groſsen Theil der Kühlflächen

unwirksam machen. Diesen Uebelstand suchte nun A. Kux

in Berlin (* D. R. P. Nr. 33409 vom 2. December 1884) in seinem stetig wirkenden Absorptionsapparate nach Möglichkeit

zu vermeiden. In einem geschlossenen Gefäſse a (Fig. 6 Taf. 18)

ist eine Anzahl Schalen aus säurebeständigem Materiale unter einander so angeordnet,

daſs die oben durch b eintretende Säure bald über den

äuſseren, bald über den inneren Rand von einer zur anderen flieſst. Die zu

absorbirenden Dämpfe treten bei c in den Apparat,

müssen also, um zu den

oberen Schalen zu gelangen, den Schwefelsäureregen durchbrechen. Indem so die Säure

auf einem langen Wege in groſser Oberfläche den Dämpfen ausgesetzt ist und sie

diesen Weg langsam zurücklegt, hat sie Zeit genug, so viel Dämpfe zu absorbiren,

daſs sie mit Wasser völlig gesättigt am Boden des Gefäſses anlangt. Zum Zwecke der

Abkühlung liegen auf den Schalen Schlangenrohre, welche unter sich verbunden sind

und von kaltem Wasser durchströmt werden. Ohne Zweifel läſst sich dieser Apparat

ebenso gut auch als Verdampfer verwenden, in welchem Falle nur die zu kühlende

Flüssigkeit in den Spiralen kreisen müſste, oder auch, wenn der Heizdampf durch die

Spiralen geleitet wird, als stetig wirkender Concentrationsapparat.

Als Verdampfer benutzt, hätte der Apparat ebenso wie der Welz'sche jedenfalls den Vorzug vor dem Windhausen'schen Apparate, daſs die in geschlossenen Spiralen sich

bewegende kalte Salzlösung nicht unter dem Einflüsse der Luftverdünnung steht.

Tafeln