| Titel: | Ueber Neuerungen an Kleindampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 293 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Kleindampfmaschinen.

(Patentklasse 14. Schluſs des Berichtes S. 245 d.

Bd.)

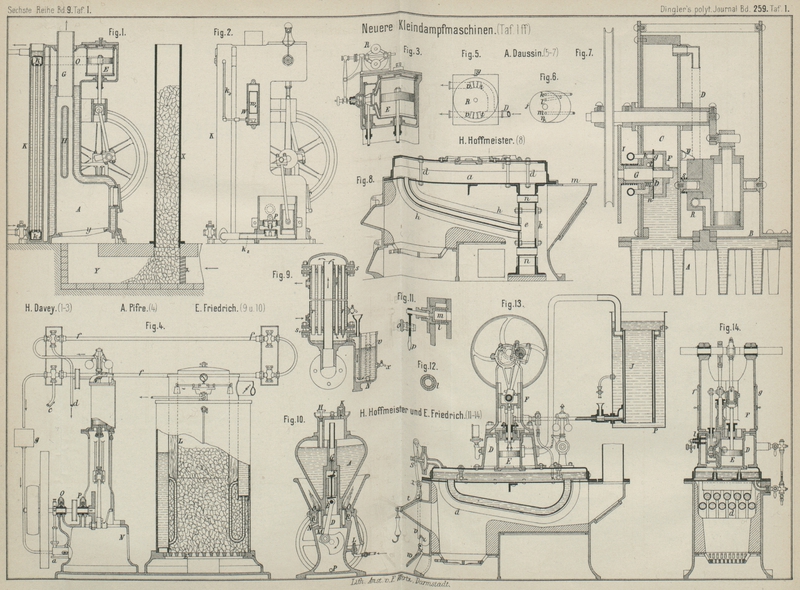

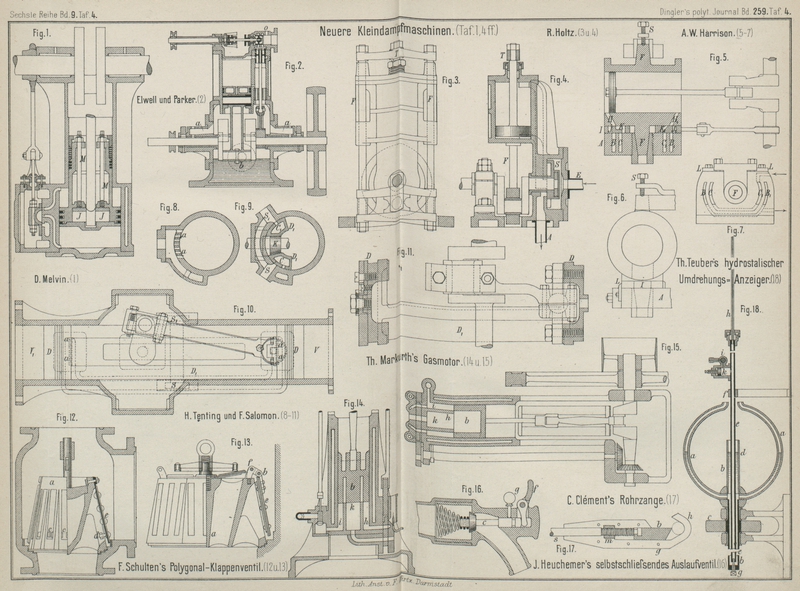

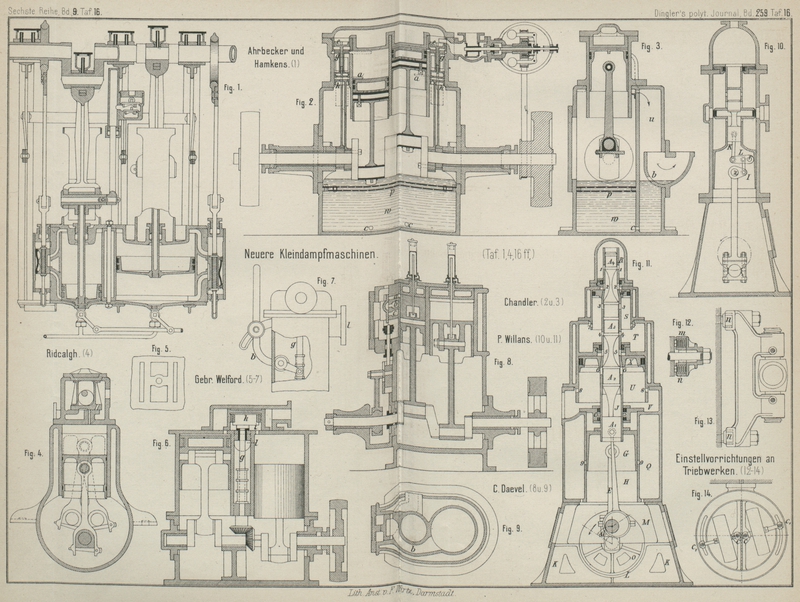

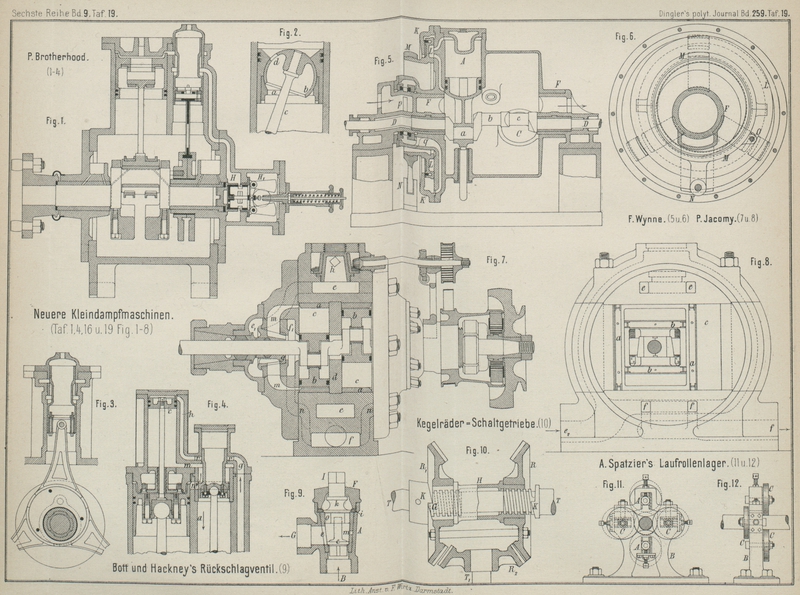

Mit Abbildungen im Texte sowie auf Tafel 1, 4, 16 und 19.

Ueber Neuerungen an Kleindampfmaschinen.

Die bereits früher (1884 252 345) kurz erwähnte neueste

Form der sogen. Sternmaschine von P. Brotherhood in London (* D. R. P. Nr. 27444 vom 3.

November 1883, Zusatz zu * Nr. 25596) ist in Fig. 1 und 3 Taf. 19 abgebildet. Die

früher einseitig gelagerte Kurbelwelle ruht beiderseits in Lagern. Die

schalenförmigen Köpfe der drei Pleuelstangen liegen nicht mehr unmittelbar am

Kurbelzapfen, sondern an einer denselben umgebenden Hülse, gegen welche sie durch

zweitheilige Ringe gehalten werden. Dadurch wird die Abnutzung der Köpfe wesentlich

vermindert, da ihre Bewegung gegen die Hülse nur sehr gering ist. Das Excenter dreht

sich auf einer Verlängerung des Lagers der Kurbelwelle und ist aus zwei mit

excentrischen Rinnen versehenen Scheiben zusammengeschraubt, zwischen welchen die

Stangenköpfe gehalten werden. Die Schieber haben wieder in ihrem äuſseren Theile

einen kleineren Durchmesser erhalten als in dem inneren; um sie aber dennoch nach

auſsen herausziehen zu können, gleitet der äuſsere Theil in einer an den Deckel

angegossenen, leicht herauszunehmenden Ausfütterung. Der cylindrische

Drosselschieber ist, unmittelbar mit dem Regulator verbunden, zwischen den Kammern

H und H1 eingeschaltet. Die Pendel des Regulators sind an

dem Schiebergehäuse gelagert, welches die Drehung der Welle mitmacht.

Neuerdings hat Brotherhood (* D. R. P. Nr. 32053 vom 22.

Januar 1885) gleichfalls das Woolf'sche System an

seiner Maschine zur Anwendung gebracht, indem er auf jeden Cylinder einen kleineren

Cylinder aufsetzt, wie Fig. 4 Taf. 19

veranschaulicht. Um nun einen Zwischenbehälter zu vermeiden und den Dampf

unmittelbar aus dem kleinen in den groſsen Cylinder führen zu können, ist hier die

untere Fläche des kleinen Kolbens c als Wirkungsfläche benutzt, so daſs beim Niedergange

der Dampf durch m und n

überströmt, während beim Aufgange der durch g

zuströmende Dampf durch r und m unter den kleinen Kolben tritt und der Dampf aus dem groſsen Cylinder

durch n nach a entweicht.

Damit der bleibende Dampfdruck stets nach abwärts wirke, wird der kleine Kolben

ununterbrochen von oben durch den Dampf belastet, indem dieser durch einen den

Steuerkolben umgebenden Ringkanal r stets nach h Zutritt hat. Hierdurch ist jedoch die Möglichkeit von

Stöſsen nicht ausgeschlossen, da während des zweiten Theiles des Kolbenaufganges dem

Beschleunigungsdrucke der Massen nicht das Gleichgewicht gehalten wird und daher ein

Druckwechsel eintreten muſs.

Für die in der letzt beschriebenen Maschine zur Anwendung gekommene Verbindung der

Kolben und Schieber mit den Pleuelstangen durch Kugelgelenk hat P. Brotherhood (* D. R. P.

Kl. 47 Nr. 32973 vom 22.

Januar 1885) eine Druckentlastung angegeben, durch

welche auch gegebenen Falles eine Verbindung der Räume über und unter dem Kolben

durch letzteren hindurch hergestellt werden kann. In dem Kolben ist der möglichst

groſse kugelförmige Hohlkörper b (Fig. 2 Taf. 19) drehbar,

an welchem die Gelenkstange c befestigt ist. Der

Hohlkörper b bewegt sich dampfdicht, von dem

eingeschraubten Ringe a gehalten, in dem Kolben und

erhält eine Oeffnung d, durch welche z.B. beim Aufgange

des Kolbens der Hinterdampf austreten kann. Da ein groſser Theil der Kugeloberfläche

von b dem unmittelbaren Dampfdrucke ausgesetzt ist, so

ist die Verbindung zwischen b und dem Kolben von dem

letzteren entlastet.

Textabbildung Bd. 259, S. 294 Bei der in Fig. 5 und 6 Taf. 19 abgebildeten dreicylindrigen Sternmaschine von F. Wynne in London (* D. R. P. Nr. 32 855 vom 11. April

1885) findet sich die Schubkurbelkette in der auch

früher schon hin und wieder benutzten Anordnung mit festgestellter Kurbel (nach Reuleaux die gleichschenklige rotirende Schubkurbel

genannt). Beistehend ist die wesentliche Anordnung der Maschine abgebildet, Die drei

Cylinderachsen liegen in parallelen Ebenen und schneiden die zur Kurbelwelle D parallele Gerade I, um

welche die an ein gemeinschaftliches Gehäuse angegossenen Cylinder A, B und C kreisen. In

Fig. 5 ist

dies die Achse der Hohlzapfen F, in welchen excentrisch

die Lager der Welle angebracht sind. Die drei Kolbenstangen greifen unmittelbar an

die Kurbelzapfen a, b und c an. Die Kurbeln Da, Db, Dc stellen die

Schubstangen der Kurbelkette dar, während die Gerade DI, mit den Kurbelarmen von gleicher Länge, als festgestellte Kurbel

aufzufassen ist. Die Bewegung der Theile ist dieselbe, als wenn die Kurbelzapfen a, b und c an einem auf

der Welle befestigten Zahnrade angebracht wären, welches in ein doppelt so groſses,

mit dem Cylindergehäuse verbundenes Zahnrad eingreift. Die Welle erhält demnach zwei Umdrehungen, während das Gehäuse sich einmal umdreht und die Kolben in den Cylindern einen

einfachen Hin- und Hergang ausführen. Für eine bestimmte relative

Kolbengeschwindigkeit ergibt sich also eine doppelt so groſse Umlaufzahl der

Kurbelwelle als bei gewöhnlichen Maschinen.

Zur Steuerung wird ein ringförmiger feststehender Schieber L (Fig.

5) benutzt, dessen Mittelpunkt höher als die Achse der Zapfen F liegt und gegen welchen daher die Cylinder bei ihrer

Drehung auch eine Verschiebung in radialer Richtung ausführen. Der Schieber liegt

dampfdicht zwischen der ebenen Gehäusewand und einem an dieselbe angeschraubten

Ringe K, gegen welchen er mit einem durch den

Dampfdruck angepreſsten

Liderungsringe schleift. Der Dampf strömt durch den einen Hohlzapfen ein, gelangt

durch die Oeffnung p in das kreisende Gehäuse und durch

den Kanal q in die Höhlung von K. Um den Schieber leicht verstellen zu können, wird derselbe von einem

zweitheiligen, bei N an das Gestell angehängten Ring

M gehalten, so daſs er durch eine einzige Schraube

O (Fig. 6) gegen das Gestell

festgelegt werden kann.

Wynne will dieselbe Maschine auch mit 5 Cylindern

ausführen. Die Cylinder können auch verschiedene Durchmesser haben und nach dem

Compoundprinzipe wirken. – Wegen der groſsen Reibungswiderstände läſst sich nicht

annehmen, daſs dieses Maschinensystem gröſsere Verbreitung finden wird.

Nach dem Iron, 1884 Bd. 24 * S. 93 sind von C. A. Parsons ganz ähnliche Maschinen mit 4 Cylindern,

von denen je zwei sich diametral gegenüber stehen, entworfen, welche von Kitson in Leeds gebaut werden. Dieselben sollen mit

1000 bis 1500 Umläufen arbeiten und daher zum Betriebe von Dynamomaschinen für

elektrische Beleuchtung schon mehrfach Anwendung gefunden haben.

Eine ganz eigenartig, aber kaum zweckmäſsig zu nennende Einrichtung hat die in Fig. 7 und 8 Taf. 19 nach

der Revue industrielle, 1885 * S. 254 abgebildete

Maschine von P. E. G. Jacomy in Tarbes, Frankreich

(vgl. * D. R. P. Nr. 27941 vom 15. September 1883). Die zu Grunde liegende, doppelt

ausgeführte Kette ist die bei Dampfpumpen gebräuchliche rotirende Kreuzschleifenkurbel, welche jedoch in ganz besonderer

Weise benutzt ist. Sowohl der an den Kurbelzapfen gehängte Gleitklotz, wie auch die

in einem geschlossenen Kasten geführte Schleife sind unmittelbar als Dampfkolben

benutzt. Das Gehäuse umschlieſst einen parallelepipedischen Raum c, welcher durch eine Mittel wand d in zwei gleiche flache Kammern getheilt ist. In

diesen gleiten die Rahmen a in wagerechter Richtung hin

und her, indem abwechselnd rechts und links von denselben Dampf eingeführt wird.

Gleichzeitig werden die auf die Kurbelzapfen aufgehängten und zu kreisförmigen

Bahnen gezwungenen Gleitstücke b durch abwechselnd über

und unter denselben eingeführten Dampf in den Rahmen a

auf und ab geschoben. Die Dampfvertheilung wird für jede der beiden Kammern c durch einen auf der Welle befestigten Hahn g besorgt. Der Dampf wird durch einen von dem am

rechten Ende der Kurbelwelle sitzenden Regulator auf ähnliche Weise wie bei Hastie's Steuerung (vgl. 1885 258 * 388) zu verstellenden Drosselhahn h in

den Ringraum e eingeführt, aus welchem der Dampf durch

je einen (in Fig.

7 punktirt angedeuteten) Kanal in die Raume e1 gelangt. (In Fig. 8 ist der Eintritt

des Dampfes unten links bei e2 angenommen.) Die Hähne g leiten den Dampf

dann durch Kanäle m unter bezieh. über die Gleitstücke

b und durch gleiche, gegen m um 90° versetzte Kanäle rechts und links hinter die Rahmen a, während der Abdampf durch dieselben Kanäle und

andere Hahnöffnungen in Räume f1

und durch Kanäle n in den Ausströmkanal f

entweicht. Die beiden Kurbeln der Welle stehen einander gegenüber; der Antrieb der

Welle erfolgt daher stets durch ein nur wenig sich änderndes Kräftepaar.

Die Hauptschwierigkeit wird die Herstellung einer guten Dichtung machen; dieselbe

soll, wie ersichtlich, durch eingelegte Leisten bewirkt werden. Der

verhältniſsmäſsige Dampfverlust fällt ja allerdings um so geringer aus, je schneller

die Maschine läuft, und die Jacomy'sche, soll

regelrecht 1800, wenn nöthig auch 2000 bis 2500 Umläufe in der Minute machen; ja bei

einem Versuche sollen sogar 4000 Umläufe (?) erreicht sein. Es steht nichts im Wege,

durch passende Einrichtung der Steuerhähne behufs guter Ausnutzung des Dampfes

beliebig kleine Füllungen zu geben. Jacomy hat auch die

Absicht, die Maschine nach dem Compoundprinzipe arbeiten zu lassen.

Eine Maschine dieser Art von 10e treibt im Arsenal

zu Tarbes eine Gramme'sche Dynamomaschine, welche 3

Bogenlampen von je 500 Normalkerzen Leuchtkraft speist. Ein Modell von der Leistung

einer Pferdestärke bei einem Dampfdrucke von 1k/qc wiegt nur 15k bei einer minutlichen Umlaufzahl von 1500.