| Titel: | Lionel Pearce's Wasserdestillirapparat für Boote. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 314 |

| Download: | XML |

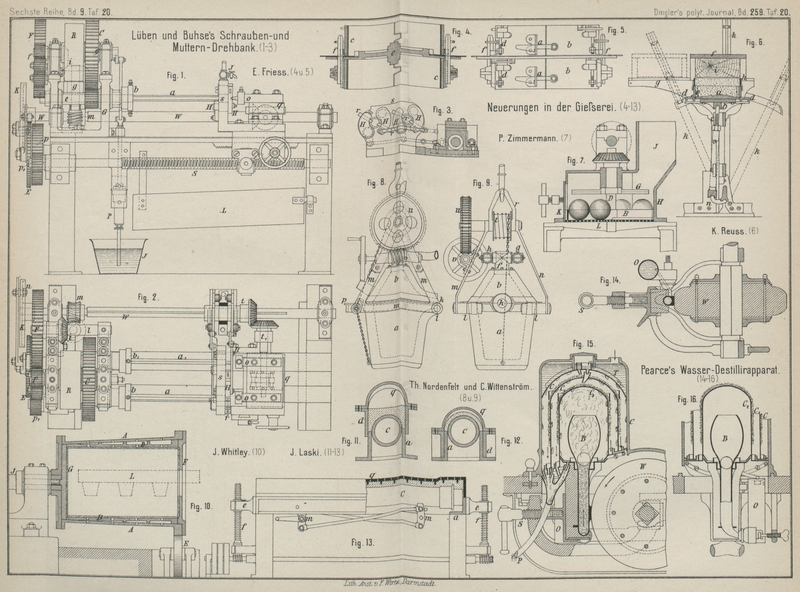

Lionel Pearce's Wasserdestillirapparat für

Boote.

Mit Abbildungen auf Tafel

20.

Pearce's Wasserdestillirapparat für Boote.

Da heute fast jedes Hochseeschiff mit Destillirapparaten bezieh. Eismaschinen

ausgerüstet ist, so dürfte wenigstens an Bord gröſserer Fahrzeuge ein Wassermangel

wohl kaum mehr zu befürchten sein. Wohl aber droht auch jetzt noch diese Gefahr der

Mannschaft eines jeden Schiffes, sobald dieselbe gezwungen ist, ihre Zuflucht zu den

Booten zu nehmen, da das in letzteren unterzubringende Wasser, selbst wenn es im

Falle der Noth noch vorhanden ist oder herbeigeschafft werden kann, für eine längere

Seereise in dem möglicher Weise überfüllten Boote kaum ausreichen dürfte und

andererseits die Ausrüstung jedes Rettungsbootes mit einem Destillirapparate der

bisher bekannten Ausführungen sich aus leicht erkenntlichen Gründen von selbst

verbietet.

Indessen würde nur die Mitgabe eines sicher wirkenden einfachen

Destillationsapparates bezieh. auch einer Eismaschine auch auf einem Boote die

Gefahr des Wassermangels sicher beseitigen können und erscheint daher ein nach Engineering, 1886 Bd. 41 * S. 32 von Lionel Pearce in Fulham gerade zu diesem Zwecke

erfundener Destillirapparat immerhin der Beachtung werth. Derselbe arbeitet nämlich

ohne Feuerung, indem die zum Verdampfen einer

genügenden Menge Seewasser erforderliche Wärmemenge durch Reibung erzeugt wird, braucht also auch kein Brennmaterial, ist zudem

einfach und nimmt so wenig Raum ein, daſs er an Bord jedes Bootes untergebracht

werden kann.

Wie aus Fig.

14 bis 16 Taf. 20 hervorgeht, besteht die ganze Vorrichtung aus einem Verdampfer

B, welcher mittels der Preſsschraube S gegen den Umfang der von Hand bewegten

Reibungsscheibe W gepreſst wird, und einem

eigenthümlichen, aus drei Metalldomen zusammengesetzten Verdichter. Die in B durch die Reibungswärme entwickelten Wasserdämpfe

schlagen sich an den Innenflächen des Domes C2 nieder, welcher auf der Auſsenseite, ebenso wie

auch der Dom C1, mit

Flanell bekleidet ist, der durch aus dem Behälter T

zuflieſsendes Seewasser getränkt wird; dieses Seewasser wird nun auf der warmen

Auſsenfläche des Domes C2 rasch verdunsten und nur theilweise in die am unteren Auſsenrande des

letzteren angebrachte Rinne ablaufen, während das an der Innenseite des Domes

niedergeschlagene süſse Wasser in eine zweite innere Rinne abflieſst. Die an der

Auſsenseite von C2

entwickelten Wasserdämpfe verdichten sich ihrerseits wieder an der inneren Fläche

des Domes C1 und

sammeln sich in einer am unteren Innenrande des letzteren angebrachten ringförmigen

Rinne. Hierbei bringt die aus den in C2 sich niederschlagenden Dämpfen frei werdende

latente Wärme wieder einen Theil des in der Flanellbedeckung des Domes C1 herablaufenden

Wassers zum Verdunsten, welches dann an der Innenfläche des äuſsersten Domes C sich niederschlägt und von einer am unteren Rande des

letzteren befindlichen Rinne aufgenommen wird. Das süſse Wasser wird alsdann aus den

drei inneren Rinnen der Dome im Rohre P

zusammengeleitet und tropft in ein untergestelltes Gefäſs, während das von den

Flanellbezügen der Dome ablaufende warme Seewasser in ein Gefäſs O läuft, das durch ein unteres Querrohr mit dem

Verdampfer in Verbindung steht und aus welchem sich das in letzterem verdampfte

Wasser ersetzt. Das Wasser gelangt demnach angewärmt in den Verdampfer. Die Höhe des

Wasserstandes in letzterem regelt sich ganz von selbst, da das Wasser von den

Flanellbezügen der inneren Dome reichlicher abflieſst, als es der Verdampfer

verbrauchen kann, und so das Gefäſs O stets bis zum

Ueberflieſsen gefüllt erhalten wird. Das im Verdampfer und auf den Ueberzügen

niedergeschlagene Salz muſs von Zeit zu Zeit abgespült werden, zu welchem Zwecke die

Dome abgehoben werden können.

Was die Leistungsfähigkeit des Apparates anbetrifft, so wird nur die höchst

oberflächliche Angabe gemacht, daſs mit demselben täglich 9l (16 Pints) trinkbaren Wassers gewonnen werden

können, ohne daſs mitgetheilt wird, wie viel Mann und wie dieselben zur Erreichung

dieses immerhin nicht bedeutenden Ergebnisses arbeiten müssen.

Tafeln