| Titel: | Ueber Neuerungen an Injectoren. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 337 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Injectoren.

(Patentklasse 13 und 59. Fortsetzung des Berichtes

Bd. 257 S. 169.)

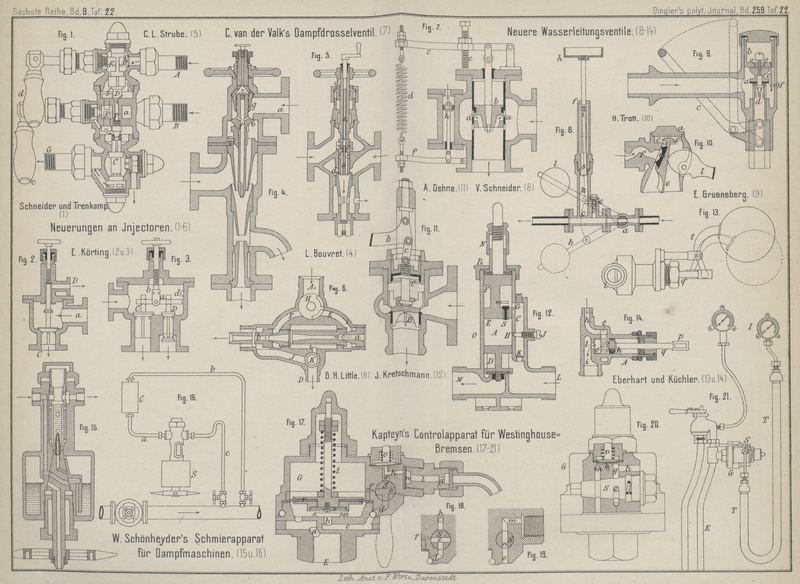

Mit Abbildungen auf Tafel

22.

Ueber Neuerungen an Injectoren.

Die neueren Bestrebungen, die Injectoren zu verbessern, sind bei solchen mit

saugender und drückender Wirkung meistentheils darauf gerichtet, die Düse zur

Ansaugung des Wassers in möglichst einfacher und wirkungsvoller Weise mit der Düse

zum Fortdrücken des angesaugten Wassers in den Kessel zu verbinden.

G. H. Little in Peabody, Mass. (Nordamerikanisches

Patent 1884 Nr. 307784) erreicht diesen Zweck in praktischer Weise dadurch, daſs er

die Saug- und die Druckdüse in einer Linie hinter einander anordnet. In Fig. 6 Taf. 22 tritt bei

a das Wasser und bei A1 der Dampf ein; das Rohr A1 kann durch einen

eigenthümlich eingerichteten Hahn H mit den Kanälen E und F, entweder einzeln

oder gleichzeitig, in Verbindung gesetzt werden. Der Kanal E führt zur Saugdüse a und umgibt der Dampf

in derselben dabei den Wasserstrahl ringförmig; der Kanal F geht dagegen zur Druckdüse b und führt den

Dampf in diese ebenfalls in einem ringförmigen Strahle ein. D ist das Rohr für das Ueberlaufwasser, welches mittels des Hahnes K und der Kanäle i und J sowohl mit der Saug-, als mit der Drückdüse in

Verbindung gesetzt werden kann.

Bei Benutzung des Injectors öffnet man zuerst den Hahn H

derart, daſs Dampf nach E gelangen kann. Da die Hähne

H und K durch Hebel

und Zugstange mit einander verbunden sind, so wird mit H gleichzeitig K in eine solche Stellung

gebracht, daſs i mit D in

Verbindung steht. Es wird nun durch a Wasser angesaugt.

Erscheint dasselbe am Rohre D, so dreht man H und K weiter, bis sich

der Kanal F öffnet (wobei E geöffnet bleibt), i sich schlieſst, aber

J sich öffnet. Das durch a angesaugte Wasser wird nun durch die Druckdüse b weiter befördert, es flieſst zuerst durch den Kanal J bei D aus und wird, wenn

es nach vollständiger Eröffnung des Dampfkanales die nöthige Geschwindigkeit erlangt

hat, der Kanal J aber durch K verschlossen ist, in den Kessel gedrückt. Es kann nun einer der Kanäle

E und F geschlossen

werden.

Nach Engineering and Mining Journal, 1885 Bd. 40 * S.

216 wird von Schneider und Trenkamp in Cleveland, Ohio,

ein sogen. „Standard-Injector“ gefertigt und von J.

A. Crouthers in New-York in den Handel gebracht, bei welchem der saugende Ejector auf weniger praktische Weise mit dem

drückenden Injector verbunden ist. Wie aus Fig. 1 Taf. 22

zu entnehmen, ist in dem Mitteltheile des Gehäuses eine Ringkammer a angeordnet, in welche das Wasserrohr B eintritt. In der Mitte dieser Kammer a ist die Dampfdüse F

geführt, ohne daſs dieselbe mit der Kammer in Verbindung steht. Seitlich zur

Dampfdüse ist der kleine Ejector E mit einer Dampf- und

Mischdüse angebracht, so daſs derselbe mit dem Inneren der Kammer a

in Verbindung steht. Am Ende des Gehäuses ist die Misch- und Druckdüse C mit dem Ueberlaufventile und dem zum Kessel führenden

Rohre G mit Rückschlagventil angeordnet. Am anderen

Ende setzt sich auf das Gehäuse ein Kopf mit dem Dampfrohre A und dem den Dampfeintritt regelnden Ventile b. Das Innere der Wasserkammer a kann durch

Heben des Ventiles c mit dem Gehäuseinneren in

Verbindung gesetzt werden.

Die Handhabung und der Arbeitsgang dieses Injectors ist nun folgender: Man dreht

zuerst den Griff d um etwa 90° und öffnet damit das

Dampfventil b, so daſs Dampf in den Ejector E gelangen kann. Dieser saugt alsdann das Wasser an, so

daſs dasselbe durch den Injector FC zum Ueberlaufraume

gelangt und hier ausflieſst. Sodann dreht man d um

weitere 90° und hebt hierdurch mittels der Knagge f das

Hauptdampfventil D; es strömt ein starker Dampfstrahl

durch F in die Druckdüse und befördert das durch den

Ejector E angesaugte Wasser in den Kessel. Nun öffnet

man das Ventil c, so daſs das Wasser, ohne durch den

Ejector E zu gehen, unmittelbar zur Dampfdüse F gelangt. Durch mehr oder weniger weites Oeffnen des

Ventiles c kann also die Arbeitsleistung des Injectors

verändert werden. Es wird angegeben, daſs für eine Saughöhe von ungefähr 7m ⅛ Drehung, für eine Saughöhe von 1m,5 eine ganze Umdrehung des Handgriffes e nothwendig ist.

Louis Bouvret in Neapel (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 30304 vom

27. Juni 1884) hat einen saugenden und drückenden

Injector angegeben, ber welchem eine das Saugröhrchen

enthaltende Spindel durch ihre Verschiebung nicht allein den Dampf-,

sondern auch den Wasserzutritt regelt. Fig. 4 Taf. 22 zeigt die

bekannte Anordnung der Dampf-, Saug- und Druckdüse. Im oberen cylindrischen Theile

der Dampfdüse führt sich mittels 3 Lappen die Spindel f, welche der Länge nach und innerhalb des Dampfrohres a radial durchbohrt ist. Unter den radialen Durchbohrungen ist ein gegen

das Dampfrohr abschlief send es Ventil v angeordnet.

Der obere Theil der Spindel f greift mittels Gewinde in

den Bolzen g ein, welcher mit einem Handrade fest

verbunden ist. Der kegelförmige untere Theil des Bolzens g macht eine Stopfbüchse unnöthig. Zur Verringerung der Reibung ist der

Bolzen g ebenfalls in der Länge und im kegelförmigen

Theile radial durchbohrt, so daſs leicht Schmiermaterial an die reibenden Flächen

gebracht werden kann. Wird das Ventil in der Dampfzuleitung geöffnet, so strömt

Dampf durch die Bohrungen der Spindel f und saugt das

Wasser an. Erscheint dieses Wasser am Ueberlaufrohre, so dreht man das Handrad und

schiebt dadurch die Spindel f nach unten, so daſs nun

Dampf um das Ventil v herum in die Dampfdüse treten und

das angesaugte Wasser in den Kessel drücken kann. Gleichzeitig wird aber durch

Eintreten der Spindel f in die Saugdüse diese verengt.

Man kann also mittels dieser Einrichtung bei hochgespanntem Dampf das Dampfventil

wenig, die Saugdüse aber weit öffnen und umgekehrt.

Eine von Ernst Körting in Hannover (* D. R. P. Kl. 13

Nr. 28549 vom 10. Januar 1884) vorgeschlagene Neuerung an Injectoren scheint von

Bedeutung für die Locomotiven zu sein. Bekanntlich ist

das Ueberlaufwasser der Injectoren für die Speisung verloren. Wenn dies auch bei

stehenden Dampfkesseln nicht von erheblicher Bedeutung ist, so muſs dieser Verlust

doch bei Locomotiven berücksichtigt werden, indem dadurch der Wasserinhalt des

Tenders nicht ganz ausgenutzt werden kann. Abgesehen hiervon wird im Winter durch

das Ablaufwasser auf den Schienen eine Eiskruste gebildet, welche für den Betrieb

gefährlich werden kann. Körting verbindet deshalb mit

dem Ueberlaufrohre einen kleinen Hilfsinjector, welcher das Ablaufwasser wieder in den Tender

zurückfördert. Sind mehrere Injectoren vorhanden, so genügt für alle ein

gemeinschaftlicher solcher kleiner Hilfsinjector. Das zu dem letzteren führende

Dampfventil kann mit dem des Injectors in der Weise verbunden sein, daſs, wenn

dessen Dampfventil geöffnet, das Dampfventil des Hilfsinjectors geschlossen wird;

wenn aber ersteres geschlossen wird, erfolgt auch der Schluſs des letzteren. Das

Dampfventil des Hilfsinjectors ist nur dann offen, wenn das Dampfventil des

Speiseinjectors theilweise geöffnet ist. Hierdurch wird folgendes erreicht: Speist

der Injector, so ist der Hilfsinjector abgestellt; ist aber ersterer abgestellt, so

ist auch der andere auſser Thätigkeit und nur beim Anlassen bezieh. beim Abstellen

der Speisung, wenn also Ueberlaufwasser vorhanden ist, wirkt der Hilfsinjector.

Eine diesem Zwecke dienende Ventilanordnung ist in Fig. 3 Taf. 22

veranschaulicht. C bedeutet das Dampfventil für den

Speiseinjector, D das Dampfventil für den kleinen

Hilfsinjector. Ersteres ist ein einfaches Kegelventil, letzteres ein Doppelventil;

beide Ventile sind durch einen Hebel a so in

Verbindung, daſs sie sich unabhängig von einander belegen können. Wird der Hebel a durch die Spindel b

gehoben, so öffnet sich zuerst das Ventil D, weil es

kleiner ist und deshalb weniger vom Dampfe belastet wird und, wenn das rechte

Hebelende gegen den Ansatz d stöſst, hebt sich das

Ventil C bei gleichzeitigem Weiterheben von D, bis der untere Sitz dieses Ventiles abschlieſst und

C ganz geöffnet ist.

In der Patentschrift sind noch mehrere derartige Ventileinrichtungen angegeben. Die

Anordnung Fig.

2 Taf. 22 ist für den Fall berechnet, wo es erwünscht ist, daſs

fortwährend Wasser durch den Injector läuft, um sein Einfrieren zu verhüten. An der Ventilstange befindet sich ein gröſserer,

nach unten gegen das Rohr C und ein kleinerer, nach

oben gegen das Rohr D dichtender Kegel; a ist das vom Kessel kommende, D das zum kleinen Hilfsinjector und C das zum

Speiseinjector führende Dampfrohr. Die beiden Kegel haben eine solche Entfernung von

einander, daſs, wenn der eine auf seinen Sitz gedrückt ist, der andere den

zugehörenden Durchgang voll geöffnet hat. Bei geschlossenem Rohre C

also bei abgestelltem

Injector, ist das Rohr D für den Dampf geöffnet, der

kleine Injector mithin in Thätigkeit; bei theilweise geöffnetem Rohr C, also beim Anstellen bezieh. Abstellen des Injectors

ebenfalls und nur beim vollen Oeffnen des Ventiles C,

wenn also der Injector in Wirkung ist und kein Wasser verliert, ist D abgestellt.

Ist an dem Injector eine Vorrichtung angebracht, mittels welcher das Ueberlaufrohr

desselben abgeschlossen oder geöffnet werden kann, so kann man auch leicht die

Vorrichtung zum Oeffnen und Schlieſsen dieses Rohres mit der Vorrichtung zum Oeffnen

und Schlieſsen der Dampfzuführung zum kleinen Injector verbinden, derart, daſs mit

dem Ablassen des Ueberlaufwassers auch der Dampf zu letzterem zugelassen und mit dem

Absperren des Verlustwassers abgestellt wird. Da diese abschlieſsenden Theile meist

durch Hebel bewegt werden, so vereinigt man diese in passender Weise. Die besondere

Anordnung wird sich nach den örtlichen Verhältnissen, namentlich der Lage der

Apparate gegen einander richten.

C. L. Strube in Buckau-Magdeburg (* D. R. P. Kl. 59 Nr.

33153 vom 7. März 1885, Zusatz zu * Nr. 12129, vgl. 1881 240 * 173) hat an seinem Injector, bei welchem das Ende der Dampfdüse den

Wasserzutritt zur Mischdüse regelt und der Dampfzutritt im Anfange der Speisung erst

durch ein in der Dampfdüse liegendes Röhrchen erfolgt, eine Neuerung dahin gehend

getroffen, daſs, wie aus Fig. 5 Taf. 22 zu

entnehmen, das Ansaugeröhrchen s fest mit der

Hohlspindel d verbunden ist und eine in letzterer

angeordnete Spindel s1

ein unabhängiges Oeffnen von s gestattet. Beim Speisen wird das Röhrchen s

zuerst geöffnet und die Dampfdüse d erst gehoben, wenn

das Wasser angesaugt ist. Darauf kann s wieder

geschlossen werden.

Tafeln