| Titel: | Neuerungen an Wasserleitungsventilen. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 344 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Wasserleitungsventilen.

(Patentklasse 85. Fortsetzung der Berichte Bd. 256

S. 103 und Bd. 257 S. 394.)

Mit Abbildungen auf Tafel

22.

Neuerungen an Wasserleitungsventilen.

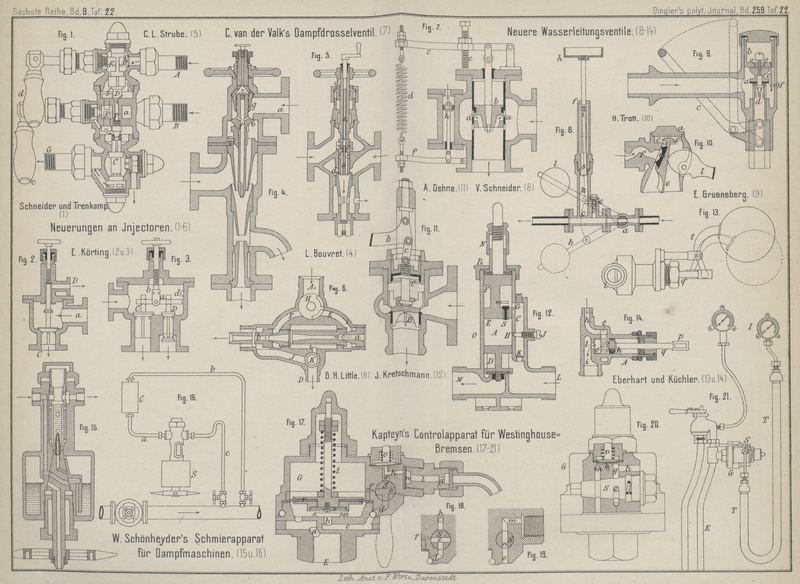

Das selbstschlieſsende Wasserleitungsventil von J. Kretschmann in Berlin (* D. R. P. Nr. 31902 vom 7.

Mai 1884) besteht im Wesentlichen aus einem Hauptcylinder O (Fig.

12 Taf. 22), in welchem sich das Verschluſsventil D und zwei mit einander fest verbundene Kolben E und F, deren Auf- und Niedergang durch den

Deckel R und die Stellhülse N begrenzt wird, befinden, und aus einer Kammer C, die mit dem Zufluſsrohre L durch ein Sieb

K und mit dem Hauptcylinder durch die Oeffnungen

G und H in Verbindung

steht. Die Oeffnung H kann durch die Schraube J beliebig verengt werden.

Im Zustande der Ruhe dringt das Wasser durch das Sieb K

in die Kammer C und von hier durch die Oeffnungen H und G in den

Hauptcylinder O und drückt das Verschluſsventil D gegen seinen Sitz und den Kolben F gegen den Deckel R. Beim

Niederdrücken der beiden Kolben E und F entweicht das Wasser aus dem Raume A durch das kleine Ventil S im Kolben E in die Kammer C und von

da durch das Sieb K in das Zufluſsrohr L, wodurch die Reinigung des Siebes vor jeder Benutzung

des Ventiles bewirkt wird.

Hört der Druck auf die beiden Kolben E und F auf, so wird das Ventil D nebst den beiden darüber ruhenden Kolben gehoben, bis der Kolben F an den Deckel R stöſst;

dabei tritt das Wasser in das Abfluſsrohr M.

Gleichzeitig wird das Ventil S geschlossen, so daſs das

Wasser nur durch die Oeffnung H in den Raum A gelangen kann. Durch diese Oeffnung tritt nun das

Wasser in den Raum A, preſst den Doppelkolben fest

gegen den Deckel R und schiebt dann das Ventil D, je nachdem man durch die Schraube J die Oeffnung H gestellt

hat, schnell oder langsam gegen seinen Sitz. Auf diese Weise hat man es in der Hand,

das Ventil D ganz langsam zum Schlusse zu bringen und

so den Rückschlag des Wassers bei erfolgter Absperrung

zu verringern, während man durch die Veränderung

der Hubhöhe der Kolben mittels der Schraube N die

Spülwassermenge verändern kann. Die Anordnung der Zufluſsöffnungen G und H ist so getroffen,

daſs sie in keiner Stellung der Kolben und des Ventiles D verdeckt werden und so ein Versagen des Spieles ausgeschlossen ist. Bei

niedrigem Wasserdrucke kann der Querschnitt des Kolbens F beliebig vergröſsert werden, um den Unterschied der Kolbenquerschnitte

zum Hochheben der Kolben nach erfolgtem Niedergange auszunutzen. Statt des Ventiles

S kann man die beiden Kolben mit Lederstulpen

versehen, von denen der untere Wasser von unten nach oben durchläſst, und der obere

den Austritt des Wassers aus dem Ventilgehäuse verhindert. Nach angestellten

Versuchen soft der Arbeitsgang dieses Ventiles ein tadelloser sein.

Bei dem selbstschlieſsenden Ventile von E. Grueneberg in Königsberg (* D. R. P. Nr. 31954 vom

3. Januar 1885) wird der gleiche Zweck, sicheres Schlieſsen

bei hohem und niedrigem Drucke, durch andere Mittel erreicht: Das

eigentliche Abschluſsventil a (Fig. 9 Taf. 22) ist mit

einem Kolben b verbunden, welcher mit geringem

Spielraume in dem ausgedrehten Cylinder des Ventilgehäuses gleitet. Durch

Niederdrücken des gabelförmigen Hebels c werden Ventil

und Kolben gehoben und das über letzterem befindliche Wasser durch den Zwischenraum

zwischen Kolben und Cylinderwand, sowie die kleinen Oeffnungen o im Boden des Kolbens nach unten gedrängt. Beim

Loslassen des Hebels strebt der Wasserdruck, das Ventil zu schlieſsen; der Kolben

gestattet indeſs nur einen allmählichen Niedergang des Ventiles in Folge des engen

Zwischenraumes und der Durchbohrungen o. Die

Schluſszeit läſst sich nun innerhalb einer bestimmten Grenze auf jede verlangte

Gröſse dadurch einstellen, daſs man die Oeffnungen o

entsprechend verengt. Dies bewirkt man durch Annäherung der unteren Kolbenfläche an

den Ventilkopf a mittels der Schraube d. Werden beide Flächen bis zur Berührung einander

genähert, so findet das Wasser durch die Oeffnungen o

keinen Durchgang mehr

und bleibt demselben nur der enge Weg zwischen Cylinderwand und Kolben, um den Raum

über letzterem ausfüllen zu können; diese Stellung ergibt den langsamsten

Ventilniedergang. Entfernt man aber den Kolben vom Ventilkopfe a, so erlangt das Wasser in gleichem Maſse freieren

Durchgang, wodurch der Niedergang des Ventiles beschleunigt wird. Der Kolben b trägt an der Unterseite die Gabel e, in welche der Stift f

zur Führung hineinragt; hierdurch wird die Drehung des Kolbens verhindert, wenn

durch die Schraube d der Abstand desselben vom

Ventilkopfe a verändert werden soll. Der Ventilkopf a ist mit der Schraube d

fest verbunden und mit derselben drehbar. Das Ventil a

ist für den Abfluſs des Wassers cylindrisch ausgebohrt und nahe unter seinem Kopfe

mit einem Kranze von dreieckigen Oeffnungen versehen, durch welche beim Heben des

Ventiles das Wasser in den inneren Hohlraum desselben dringt und unten abflieſst.

Zum sicheren Abschlusse des Wassers ist das Ventil mit einer Gummiplatte belegt. Die

Schraube d hat einen keilförmigen Kopf, durch welchen

mittels eines geeigneten Schlüssels die Schraube gedreht und dadurch die

Abschluſsdauer des Ventiles bestimmt werden kann. Die Schraube ist indeſs nicht

zugänglich, so daſs die Dauer der einmal eingestellten Abschluſszeit auch nicht nach

Willkür durch Unberufene geändert werden kann.

Das Ausfluſsventil von Herbert

Trott in London (* D. R. P. Nr. 32216 vom 3. December 1884) besitzt einen

gewundenen Einströmkanal f (Fig. 10 Taf. 22), um

angeblich den Stoſs des Wassers auf die Abschluſsfläche des Ventiles zu vermindern

und dadurch die Abnutzung derselben zu verringern. Vor der Mündung des

Einströmkanales hängt eine Klappe e, deren beide Dreh

zapfen in Nuthen c des Ventilgehäuses hin- und

hergleiten können. Der Querschnitt der Zapfen ist der gezeichnete, so daſs bei

geschlossener Klappe der Schwerpunkt derselben ziemlich weit über ihren

Aufhängepunkt hinausragt. Es soll diese Einrichtung in Verbindung mit dem schräg

liegenden Ventilsitze die Eröffnung des Ventiles erleichtern. Als Dichtungsmittel ist in die Klappe eine

Scheibe aus Kautschuk oder weichem Metalle eingesetzt, deren scharfe Kanten sich auf

den Ventilsitz auflegen und von einem durch einen Schwimmer bewegten Excenterhebel

l oder durch eine Schraube gegen denselben

angedrückt werden. Durch Abnehmen des Deckels a kann

der einzig wesentliche Theil des Ventiles, d. i. die Klappe e heraus genommen und nachgesehen werden. In dieser groſsen Einfachheit

des Ventiles besteht seine Haupteigenthümlichkeit.

Der Selbstschluſshahn von Eberhart und Küchler in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 33094 vom 2. Mai

1885) hat den Zweck, die Wasserleitung, sobald das

Wasser durch Schlieſsung des Haupthahnes abgestellt ist, selbstthätig zu schlieſsen

und auch dieselbe nach Wiedereinlaſs des Wassers geschlossen zu halten, so daſs den

während der Absperrung etwa geöffneten und nicht wieder geschlossenen Hähnen auch nach aufgehobener

Absperrung kein Wasser entströmen und zu Schaden Anlaſs geben kann. Am

zweckmäſsigsten wird der Verschluſshahn an der Stelle der Wasserleitung

eingeschaltet, wo diese in das Haus eintritt, weil dann durch einen einzigen Hahn

sämmtliche in der Wohnung befindliche Ausfluſshähne gesichert sind.

Das Wasser tritt in den Rohrstutzen h (Fig. 13 und 14 Taf. 22),

welcher in einen rings um den Stiefel A sich

hinziehenden Kanal e mündet; letzterer steht durch

schlitzartige Oeffnungen o mit dem Stiefelinneren in

Verbindung, so daſs das Wasser aus dem Rohre h in den

Stiefel A und aus diesem durch die Oeffnung l in den Rohrstutzen i

tritt, welcher mit der zur Ausfluſsstelle führenden Rohrleitung in Verbindung

gebracht ist. In dem Stiefel A ist der Kolben k dicht schlieſsend verschiebbar. Die Kolbenstange q endigt in ein Auge p, in

welches der Gewichtshebel t greift. Das Gewicht

desselben hat das Bestreben, den Kolben von rechts nach links zu schieben. Dieser

Bewegung tritt indeſs, wenn die Leitung, wie gezeichnet, offen ist, der in derselben

vorhandene Druck hindernd in den Weg. Wird nun aber der Haupthahn der Leitung

abgesperrt, so wird hiermit auch der in dieser befindliche Druck aufgehoben und der

Hebel t schiebt den Kolben k vor die Oeffnung l und verschlieſst

dieselbe. Tritt nun aber nach aufgehobener Absperrung das Wasser wieder in das Rohr

h und aus diesem in das Stiefelinnere, so ist, da

die Oeffnung l durch den Kolben k geschlossen ist, hiermit dem weiteren Eindringen des Wassers in die

Leitung eine Grenze gesetzt, indem der Kolben k durch

den jetzt hinter demselben vom Wasser ausgeübten Druck nur noch fester gegen die

Oeffnung l gepreſst wird. Jetzt ist also, trotzdem das

Wasser wieder in das Ventil gelassen ist, die Hausleitung dennoch geschlossen, so

daſs den Ausfluſsstellen auch bei geöffnetem Haupthahne Wasser nicht entströmt. Man

ist deshalb, will man der Leitung Wasser entnehmen, gezwungen, die durch den

Verschluſshahn bewirkte Sperrung zu beseitigen. Dies geschieht dadurch, daſs man den

Hebel t hebt, wodurch der Kolben k verschoben und die Oeffnung l wieder frei gelegt wird.

Val. Schneider in Breslau (* D. R. P. Nr. 31996 vom 24.

December 1884) hat einen Controlapparat für Haus

Wasserleitungen angegeben, welcher verhindern soll, daſs aus einem der

Ausfluſshähne mehr wie eine ganz bestimmte Wassermenge ununterbrochen abgezapft wird. Der Apparat wird in die Wasserleitung beim

Eintritte derselben in das Haus eingeschaltet und besteht, wie aus Fig. 8 Taf. 22 zu

entnehmen ist, aus einem gewöhnlichen Durchgangshahne a

mit kleiner Nebenöffnung, welcher durch einen Hebel b

geöffnet oder geschlossen werden kann. Dicht hinter diesem Hahne und in Verbindung

mit demselben befindet sich der eigentliche Apparat. Dieser besteht aus einem

Druckcylinder c, in welchem sich ein durch einen

Lederstulpen gedichteter Kolben s bewegt. Der Cylinder erhält sein

Druckwasser durch einen feinen Kanal, welcher auf dem Bolzen e in Form einer Spirale eingedreht ist. Der Kolben s hat nach oben eine Verlängerung, welche bei f geführt wird und oben die Gewichtsschale h

trägt. Ein seitlich angebrachter Zapfen i verbindet

durch die Zugstange k den Kolben mit dem Hebel b des Hahnes a, öffnet und

schlieſst denselben beim Aufgange bezieh. beim Niedergange. Der Hebel b trägt auſserdem noch ein verstellbares Gewicht l.

Wenn der Wasserinhalt einer Hauswasserleitung still und mit der Straſsenleitung in

Verbindung steht, so herrscht in der Leitung derselbe Druck wie in der

Straſsenleitung. Wenn aber aus der Hausleitung Wasser entnommen wird, so entsteht in

der meist aus 20 bis 30mm weiten Rohren

bestehenden Leitung je nach der entnommenen Wassermenge ein gewisser Druckverlust.

Wird der Kolben so belastet, daſs das Gewicht beim vollen Drucke von letzterem

getragen wird, dagegen nicht mehr bei dem durch die Wasserentnahme verminderten

Drucke, so beginnt der Kolben zu sinken und würde bei längerer Dauer der

Wasserentnahme (wenn diese so lange dauert, daſs durch den feinen Spiralkanal des

Bolzens e eine Ausgleichung des Wasserdruckes in der

Leitung und dem Druckcylinder c herbeigeführt wird),

den Hahn schlieſsen.

In Wirklichkeit findet die Wasserentnahme zu den gewöhnlichen Haushaltungszwecken nur

immer auf sehr kurze Zeit statt. So dauert eine geordnete Closetspülung etwa 15

Secunden, ein Eimer wird in etwa ⅓ Minute gefüllt und nur in Ausnahmefällen

erstreckt sich die Benutzung auf eine oder ein paar Minuten, oder wie zu

gewerblichen Zwecken oder zu Springbrunnen, auf längere Zeiträume. Tritt nun zu der

beabsichtigten Wasserentnahme ein Wasserverlust durch Undichtheiten der Röhren oder

durch Offenlassen eines Zapfhahnes, so wird die Wasserentnahme vergröſsert, der

Druck in der Leitung vermindert sich dem entsprechend, der Kolben bleibt im Sinken

und schlieſst, wenn sich nicht bald der volle Druck wieder herstellt, den

Absperrhahn. Ist nun der Hahn geschlossen, so tritt, falls die Leitung keine

Undichtheit zeigt und alle Ablaufhähne gesperrt sind, durch die feine Nebenbohrung

des Hahnes nach einiger Zeit wieder eine Oeffnung desselben ein, indem der volle

Druck in der Leitung sich wieder einstellt. Ist aber eine Undichtheit vorhanden, ist

ein oder sind mehrere Zapfhähne nicht geschlossen, so bleibt der Hahn gesperrt und

zeigt dadurch an, daſs etwas nicht in Ordnung ist. Der das Wasser Verbrauchende hat

es also in seiner Hand, die Belastung des Kolbens so zu wählen, daſs nur eine

gewisse Wassermenge ununterbrochen entnommen werden kann, ohne daſs ein Schlieſsen

der Leitung stattfindet. Das Gewicht l auf dem Hebel

b wird so schwer gewählt bezieh. so eingestellt,

daſs es allein die Reibung des Hahnes a überwinden und

diesen schlieſsen würde. Die weitere Belastung des Kolbens d in der Gewichtschale h wird so bemessen,

daſs bei gewöhnlicher Wasserentnahme eine Schlieſsung des Hahnes noch nicht

erfolgt.

Der Arbeitsgang des Apparates ist nun folgender: Wenn ein normaler zulässiger

Wasserverbrauch aus der Leitung stattfindet, so bleibt der Kolben in seiner höchsten

Stellung. Wird die Wasserentnahme während dieser Zeit gröſser, so fängt der Kolben

an zu sinken, indem er das unter ihm befindliche Wasser durch die feine Oeffnung in

die Leitung zurückdrückt. Hört die Wasserentnahme während dieses Sinkens des Kolbens

auf, so wird der letztere, ehe noch ein Schlieſsen der Leitung stattgefunden hat,

wieder steigen.

An Schwimmerventilen zur Erhaltung gleichbleibender

Füllung eines Behälters hat A. L. G. Dehne in Halle a. S. (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 32305 vom 22. November 1884) zur Verbindung des Schwimmers

mit dem Zufluſsventile einen Kniehebelmechanismus

angeordnet, um ein langsames Oeffnen und kräftiges Niederdrücken des Ventiles beim

Schlieſsen zu erzielen. Nach Fig. 11 Taf. 22 steht das

Ventil B mit einem Kolben C in Verbindung, welcher durch das Gelenkstück c an den Hebel b des im Behälter liegenden

Schwimmers angeschlossen ist. Der Kolben C entlastet

somit das Ventil B, so daſs der Wasserdruck beim

Beginne des Oeffnens unterstützend wirkt. Die Dichtung des Kolbens C erfolgt durch einen Lederstulpen.

Tafeln