| Titel: | N. Blum's Gewinde-Drehbank. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 351 |

| Download: | XML |

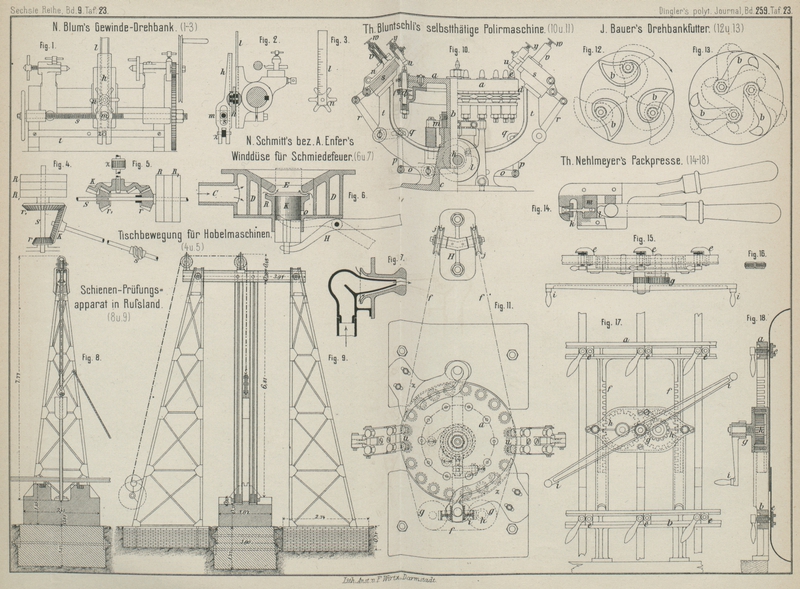

N. Blum's Gewinde-Drehbank.

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 23.

N. Blum's Gewinde-Drehbank.

Auf der Ausstellung in Antwerpen 1885 zeigten J.

Sculfort-Malliar und Meurice in Maubeuge verschiedene Gröſsen einer

eigenartigen Drehbank, von welcher die umstehende Abbildung die kleinste Form für

Aufsbetrieb und mit 0m,5 gröſster

Spitzenentfernung veranschaulicht, Bemerkenswerth ist an diesen Drehbänken die Bewegung des Werkzeugträgers, welche von der

Leitspindel aus mit Hilfe eines Zwischenhebels erfolgt

und an Nathan Blum in Paris (* D. R. P. Kl. 49 Nr.

33526 vom 15. März 1885) patentirt ist. Durch Veränderung der Länge der Hebelarme in

Bezug auf den Angriffspunkt der Leitspindel und des Werkzeugträgers ist hier jedes

Verhältniſs der Bewegungen derselben zu erzielen, wie es bei dem gewöhnlichen

Antriebe durch Wechselräder nicht zu erreichen ist. Diese Bewegung des

Werkzeugträgers ist deshalb besonders für Gewindedrehbänke von Vortheil und für

letztere in ähnlicher Weise bereits von W. Lehmann

(vgl. 1882 243 * 294) bezieh. Résener (vgl. 1869 193 * 116) versucht

worden.

Aus Fig. 1 bis

3 Taf. 23

ist die bezügliche Anordnung der einzelnen Theile zu entnehmen. Die Mutter m der Leitspindel s sitzt

mit zwei senkrechten Zapfen drehbahr in dem Hebel h,

welcher am unteren Ende geschlitzt ist und um den auf einer festen Schiene t je nach der Länge des Werkstückes einzusteckenden

Stifte z schwingt. Der Hebel h besitzt auf seiner dem Werkzeugträger zugekehrten Seite eine Nuth, in

welche die auf einem

Zapfen lose steckende Rolle r paſst, so daſs beim

Ausschwingen des Hebels h die am Werkzeugträger

sitzende Rolle sich leicht in der Nuth verschiebt. Der Zapfen der Rolle r sitzt an dem Lineale l,

welches in einem Schwalbenschwanzschlitze des Werkzeugträgers verschoben werden

kann, und bildet gleichzeitig die Schraube für eine sternförmige Mutter n, durch deren Anziehen das Lineal l festgeklemmt wird. Das Lineal l besitzt an seinem Rücken eine Eintheilung (vgl. Fig. 3), um nach derselben

die Stellung des Angriffzapfens mit der Rolle r und

damit das Verhältniſs der Ganghöhe der Leitspindel zur Verschiebung des

Werkzeugträgers während einer Umdrehung der letzteren zu bestimmen. Man hat

hiernach, wenn mit N und n

die Zähnezahlen der allein zu wechselnden Räder an der Leitspindel und am

Spindelstocke, mit p das in den Zwischenrädern

derselben liegende Uebersetzungsverhältniſs und mit L

und l Hebelarmlängen der Mutter m und des Zapfens am Lineale l bezeichnet,

die Verhältniſszahl zwischen der Ganghöhe der Leitspindel und dem zu schneidenden

Gewinde =\frac{n\,p\,L}{N\,l} Das Lineal l kann gleich für Whitworth'sches oder für

metrisches Gewinde eingetheilt werden, so daſs für jedes beliebige Gewinde die

Einstellung schnell zu machen ist.

Textabbildung Bd. 259, S. 352

Auch sonst zeigten die ausgestellten Drehbänke besondere Einrichtungen. Zur Führung

des Werkzeugträgers und des Reitstockes dient eine volle oder eine hohle Spindel mit

einer Nuth, in welche sich ein Keil einlegt. Wenn sich auch diese Drehbänke weniger

zu schwereren Arbeiten empfehlen dürften, so werden sie namentlich beim Schneiden

feiner Gewinde von Werth sein.

Tafeln