| Titel: | Lohmann und Stolterfoht's Klinken-Reibungskuppelung. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 399 |

| Download: | XML |

Lohmann und Stolterfoht's

Klinken-Reibungskuppelung.

Mit Abbildungen auf Tafel

25.

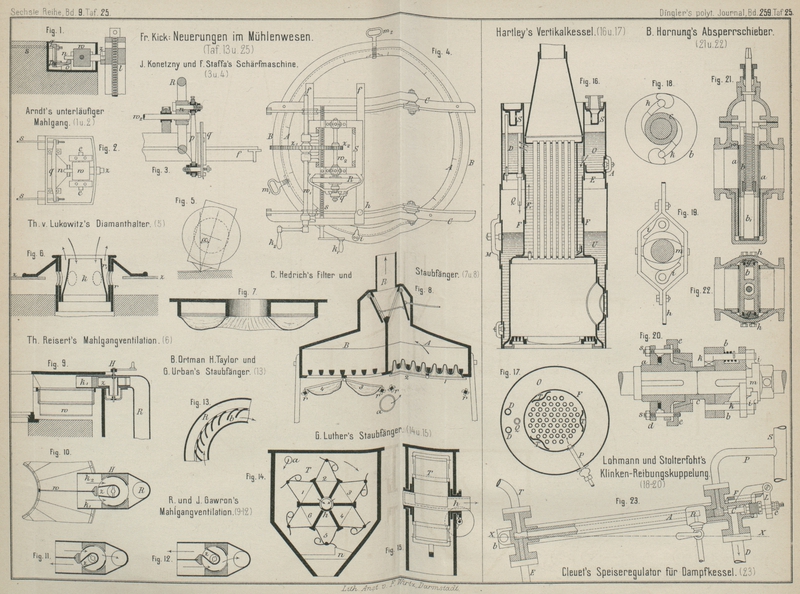

Lohmann und Stolterfoht's Klinken-Reibungskuppelung.

Auf der Ausstellung in Antwerpen 1885 führten Lohmann und

Stolterfoht in Berlin lösbare Reibungskuppelungen vor, bei welchen das Ein-

und Ausrücken durch Verschiebung der Kuppelmuffe auf der Antriebswelle mit sehr

geringer Kraftäuſserung möglich war, so daſs bei Benutzung solcher Kuppelungen an

Triebwerken das stoſsfreie Ein- und Ausrücken von entfernten Stellen aus mit Hilfe von

Drahtzügen o, dgl. möglich erscheint. Es wird dies

dadurch erreicht, daſs, wie bereits im Deutschen Reichspatente * Kl. 47 Nr. 28471

vom 19. März 1884 angegeben ist, zwischen die treibende und getriebene

Kuppelungshälfte ein Theil geschaltet wird, welcher von der ersteren Hälfte durch

Klinken mitgenommen und durch Reibung die erhaltene Drehung an die letztere Hälfte

überträgt. Die auf diese Weise erhaltene Klinken-Reibungskuppelung (vgl. auch Börsum 1885 257 * 500) kann

gleichzeitig als Kuppelung für die Kraftvermiethungsanstalten (vgl. Daimler 1884 252 * 269)

benutzt werden, da die Reibung zwischen dem Mitteltheile der Kuppelung und der

getriebenen Hälfte einer bestimmten, zu übertragenden Kraft entsprechend eingestellt

wird und beständig so verbleibt, wie darum die neue Kuppelung auch als

Kraftmaschinenkuppelung (vgl. H. King 1885 258 * 434) Verwendung finden kann.

Die in Fig. 18

bis 20 Taf.

25 veranschaulichte Ausführung der Kuppelung unterscheidet sich wesentlich von der

in der Patentschrift angegebenen Form, welche letztere zu einer praktischen

Ausführung wenig geeignet erschien. In der jetzigen Form hat die Kuppelung bereits

eine verschiedentlichte, zufriedenstellende Verwendung gefunden. Es ist nun a die auf dem einen Wellenende festsitzende getriebene

Kuppelungshälfte, welche auch die Nabe eines auf der durchgehenden Welle lose

steckenden Rades oder einer Riemenscheibe bilden kann, b die fest auf der treibenden Welle steckende Hälfte und c der lose drehbare Mitteltheil. Mit a sind mittels durchgesteckter Schrauben s die beiden Ringe d und

e verbunden, von welchen der letztere kegelförmig

ausgedreht ist und genau auf den kegelförmigen Theil von c paſst. Durch Anziehen der Schrauben s wird

e fest auf c gepreſst

und dadurch die Reibung zwischen beiden geregelt. Die Kegelflächen werden geschmiert

und so die Abnutzung zwischen beiden herabgemindert. Um den Andruck von e elastisch zu machen, ist zwischen a und d ein Gummiring

gelegt. Der Mitteltheil c ist mit zwei Zähnen versehen

(vgl. Fig.

18), gegen welche für eine Mitnahme seitens des Kuppelungstückes b sich die in letzterer drehbaren Klinken k legen. Dieselben tragen am Ende ihrer Drehzapfen

Hebel i, welche am Umfange des auf der treibenden Welle

mit Keil und Nuth verschiebbaren Muffes w gleiten.

Dabei können auch Federn auf den Klinkenzapfen das stete Anliegen der Hebel i sichern. Der Muff in

erhält auf der inneren Seite die in Fig. 19 ersichtliche

Form, d.h. er ist an zwei Stellen ausgeschnitten, so daſs vorstehende Nasen

entstehen. Beim Einrücken wird der Muff m mittels des

Hebels h gegen b

verschoben, wobei die Nasen des Muffes m bei dessen

Drehung die Hebel i nach auſsen drehen, so daſs die

Klinken k zum Eingriffe gegen die Zähne von c gebracht werden und dann von c der Kuppelungstheil a nach und nach die

Geschwindigkeit der treibenden Welle erlangt. Beim Rückwärtsschieben von m werden die Hebel i frei und damit durch die

Centrifugalkraft die Klinken k aus den Zähnen gebracht

und die Bewegung von a unterbrochen.

Tafeln