| Titel: | Neuerungen an Rauhmaschinen für Gewebe. |

| Autor: | G. R. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 403 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Rauhmaschinen für

Gewebe.

(Patentklasse 8. Fortsetzung des Berichtes Bd. 249

S. 255.)

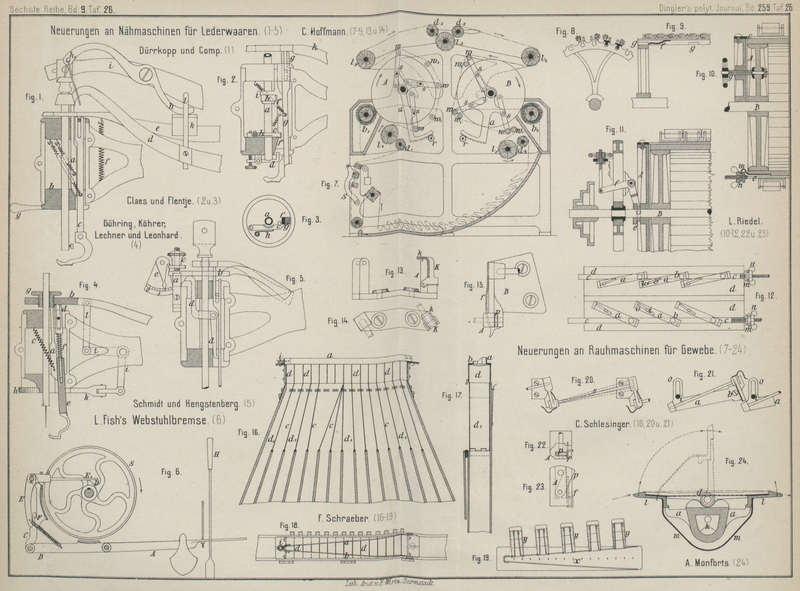

Mit Abbildungen auf Tafel

26.

Neuerungen an Rauhmaschinen für Gewebe.

Um bei dem auf der Rauhmaschine laufenden Gewebe die Länge des (Anstriches der

Kardentrommel verändern zu können, muſs der Mechanismus zur Verstellung der

Leitwalzen so eingerichtet sein, daſs das laufende Gewebe weder schlaff, noch zu

stark gespannt wird, weil in beiden Fällen dasselbe Schaden nehmen würde. Die Geſsner'sche Einrichtung (vgl. 1883 249 * 256) soll diesen Ansprüchen dadurch genügen, daſs

die Leitwalzen ihre Lage auf einem zur Kardentrommel concentrischen Kreise ändern. Da jedoch die Umfangslänge eines im Kreise

beschriebenen Vieleckes nicht dieselbe bleibt, wenn die Längen der einzelnen Seiten

geändert werden, so entspricht die angegebene Einrichtung nur bei Behandlung sehr

elastischer Waaren. Bei einer Stellung der Leitwalzen ohne

Spannungsänderung des Gewebes müssen bei den Leitwalzenpaaren, wenn eine

Walze derselben als festliegend angenommen wird, die anderen Walzen excentrisch zur Kardentrommel geführt werden und

benutzt Carl Hoffmann in Aue, Sachsen (* D. R. P. Nr.

33663 vom 2. Mai 1885) an Stelle der sich als Führung ergebenden Curven angenäherte

Kreisbogen, d.h. die beweglichen Stellwalzen w (Fig. 7 Taf. 26)

liegen in Hebeln s, welche um besondere feste Zapfen am

Maschinengestelle drehbar sind. Die gleichzeitige Bewegung aller Hebel s wird durch mehrarmige Hebel a vermittelt, welche mit vorstehenden Zapfen in Schlitze der Hebel s greifen und von den Getrieben r aus gedreht werden.

In Bezug auf die Anordnung der Hoffmann'schen

Rauhmaschine Fig.

7 ist noch zu bemerken, daſs zwei Kardentrommeln A und B benutzt sind, welche in gleicher

Richtung umlaufen und von durch Kasten umschlossenen, seitlich liegenden

Bürstenwalzen b1 und

b2 geputzt werden.

Auf jeder Trommel ist ein dreifacher Anstrich für das Gewebe vor- gesehen und der Rücklauf

desselben in der Maschine unterhalb der Trommeln

angeordnet. Das Gewebe geht von einem Spannzeuge S aus

– von den Walzen l1 bis

l5 und deren

Druckwalzen d1 bis d4 mitgenommen – durch

die Maschine; w1 sind

die im Gestelle gelagerten Stellwalzen.

Weiter hat C. Hoffmann auch eine Einrichtung der Kardentrommel angegeben, um jeden Kardenstab leicht

ein- oder ausziehen und befestigen zu können. Die Reifen der Trommel werden nach

Fig. 8 und

9 Taf. 26

mit kreisrund erweiterten Einschnitten versehen und erhalten die Kardenstäbe von

T-förmigem Querschnitt Ansätze g, um den Einschnitt

vollkommen auszufüllen und den Kardenstab gegen ein radiales Ausfliegen zu sichern.

Um einer Verschiebung der Stäbe vorzubeugen, erhalten dieselben Federn f, welche nach dem Einschieben der Stäbe hinter die

Reifen einschnappen.

Die Wirkung der sogen. rotirenden Karden auf das zu

rauhende Gewebe besteht in der Erzeugung einer wolligeren Haardecke ohne Strich, da

sie hauptsächlich die Kettenfäden angreifen. Dieser Angriff hängt von der

Schrägstellung der Karden auf der Trommel ab und wird eine Aenderung der Rauhwirkung

auf das Gewebe durch eine Stellung der Karden von gröſserem Einflüsse als die

verschiedene Anstrichlänge sein. Mit Bezug hierauf hat C. A.

Schlesinger in Meerane (* D. R. P. Nr. 29189 vom 21. März 1884) die Lagerböckchen für die Karden auf der Trommel verstellbar gemacht. Wie aus Fig. 21 Taf. 26 zu

entnehmen, sind die Böckchen a um Schrauben b drehbar und werden von anderen Schrauben i, welche in Schlitzen o

der Böckchen gleiten, in beliebiger Schräge festgestellt.

Eine Verstellung in engeren Grenzen kann bei festen Böckchen dadurch erreicht werden,

daſs nach Fig.

20 Taf. 26 an dem einen Lagerkopfe der Böckchen mehrere Löcher zum

Einstecken der Kardenspindeln s gebohrt werden.

Bei diesen beiden Einrichtungen kann die Schrägstellung der Karden nur geändert

werden, wenn die Trommel vom Gewebe frei liegt und still steht; dann ist die

Verstellung jedes einzelnen Böckchens für sich vorzunehmen. Um nun auf dem ganzen

Rauhstabe alle Böckchen auf einmal gleichmäſsig selbst

bei umspannenden Gewebe zu verstellen, bringt L. Riedel

in Hof, Bayern (* D. R. P. Nr. 32627 vom 25. April 1884) die in Fig. 10 und 12 Taf. 26

dargestellte Einrichtung in Vorschlag. Alle Böckchen a

eines Stabes d sind um die Schrauben b einer verschiebbaren Schiene c drehbar und werden von den Schrauben i in

Schlitzen o geführt. Die Verstellung der Schiene c erfolgt mit Hilfe einer Flügelmutter n, welche von einer Gabel m gehalten wird (vgl. den unteren Theil der Fig. 10).

Um nun alle Stäbe gleichzeitig bei ruhender Kardentrommel zu verstellen, werden die

Schienen c, wie im oberen Theile der Fig. 10 Taf. 26

veranschaulicht ist, an dem Umfange einer auf der Trommelachse B

verschiebbaren Scheibe

A befestigt, welche durch eine mit Handrad

versehene Schraube g gestellt wird. Um die Verstellung

aller Böckchen der Trommel auch während des Ganges

derselben auf einmal vornehmen zu können, erhält nach Fig. 11 Taf. 26 die Nabe

der Scheibe A eine Nuth e,

in welche der stellbare Winkelhebel f mit seinem

Gabelende eingreift.

Bei Rauhmaschinen mit rotirenden Karden ist auf die Lagerung der letzteren groſses Gewicht zu legen, da beim Ausspringen einer

Kardenspindel das Gewebe zerrissen wird und sich die Lager mit Rauhflocken leicht

versetzen können und dann die freie Beweglichkeit der Karden hindern. Die Lagerung

(vgl. E. Geſsner 1883 249 *

257) wird jetzt meist so ausgeführt, daſs ein Kopf des Böckchens nur angebohrt,

während der andere Kopf desselben ganz durchbohrt wird, um die Spindel einschieben

zu können. Einem Herausfallen wird dabei durch hinteren Schluſs des durchbohrten

Lagerkopfes vorgebeugt.

C. A. Schlesinger in Meerane (* D. R. P. Nr. 24822 vom

28. November 1882) benutzt hierzu eine am Böckchen B

(Fig. 15

Taf. 26) drehbare Platte p, welche sich vor den

durchbohrten Kopf A legt und von der Klinkenfeder f gehalten wird. Die Böckchen in Fig. 19 und 20 sind mit

diesem Verschlusse gezeichnet; nur ist dabei die Feder f an die innere Seite des Böckchens verlegt und dieselbe mit einem das

Anfassen erleichternden Haken versehen.

L. Riedel (* D. R. P. Nr. 32627) benutzt, wie aus Fig. 22 und

23 Taf.

26 ersichtlich ist, eine ganz ähnliche Einrichtung. Gegen seitliches Herausfallen

wird hier die Platte p durch eine Drahtfeder f gesichert, deren umgebogenes Ende in einer

Durchbohrung des Lagerkopfes A gehalten wird.

C. Hoffmann (* D. R. P. Nr. 33663) hat am Rücken des

durchbohrten Lagerkopfes A eine Klappe K angeordnet, deren federndes ungebogenes Ende k sich in einen Absatz am Kopfe A legt, wodurch einem Zurückdrücken der Klappe K seitens der Spindel vorgebeugt ist. Beim Herausnehmen der Karden muſs

man sich zum Oeffnen der Klappen allerdings eines Werkzeuges bedienen.

Bei Benutzung rotirender Karden ist die Gleichförmigkeit des Rauhens an allen Stellen

der Gewebebreite wesentlich von der Gleichartigkeit der, Karden abhängig und die in

so verschiedener Gröſse unter einander vermischt im Handel vorkommenden Karden

bedürfen einer sorgfältigen Sortirung, namentlich auch

nach dem Durchmesser. Bei Rauhstäben mit festen Karden zum Strichrauhen wird man

neben dem Durchmesser der Karden auch deren Länge berücksichtigen. Zur leichten und

schnellen Ausführung dieser Sortirarbeit hat Franz

Schraeber in Lommatzsch, Sachsen (* D. R. P. Nr. 31649 vom 25. November

1884) Einrichtungen getroffen, welche in Fig. 16 bis 19 Taf. 26

veranschaulicht sind und sich in der Hauptsache durch Benutzung von winkelförmigen

Lehren auszeichnen.

Bei der Einrichtung zum Sortiren nach der Länge (Fig. 16 bis

18) sind

über einem in Fächer d getheilten Rahmen zwei schräg

gegen einander stehende, mittels Gelenk i verbundene

Winkelschienen a und b

angebracht, von welchen die dem Sortirer zunächst liegende Schiene b etwas niedriger als die andere ist. Dies ermöglicht,

daſs, wenn der Sortirer eine Karde beim Stiele erfaſst, dieselbe wagerecht über die

Schienen hingeführt werden kann, bis die Karde zwischen den Schienen klemmt. Nach

einer Eintheilung der letzteren könnte nun die Karde in den entsprechenden Korb

geworfen werden; jedoch können auch gleich unter den Fächern d durch Leitkanäle d1 verbundene Behälter angebracht sein, so daſs nur

die Karde an der Klemmstelle in das entsprechende Fach fallen gelassen wird. Wenn

die Sortirung nicht in so viel verschiedene Gröſsen, als Fächer d vorhanden sind, vorgenommen werden soll, so können

auch die Trennungswände c der Leitkanäle d1 zum Umlegen

eingerichtet werden (vgl. Fig. 16), so daſs Karden

aus mehreren Fächern in einen Behälter gelangen.

Die Einrichtung zum Sortiren nach dem Durchmesser (Fig. 19) ist

ähnlich. Die Karden können zwischen x erst nach der

Länge untersucht und dann durch Einschieben zwischen den verschieden weit von

einander abstehenden Winkelschienen y ihr Durchmesser

bestimmt werden.

Beim Trockenrauhen wirkt das Anwärmen des Gewebes auf ein leichteres Lösen der Fasern

förderlich ein. Das Anwärmen erfolgt dabei durch geheizte Hohlplatten, über welche

das Gewebe, bevor es an die Kardentrommel gelangt, hinweggezogen wird. Um nun

hierbei die Wärme für das Gewebe möglichst auszunutzen, hat Aug. Monforts in München-Gladbach (* D. R. P. Nr. 33407 vom 17. März 1885)

eine Wärmplatte für Rauhmaschinen angegeben, bei

welcher auch die von einem Heizkörper k (Fig. 24 Taf.

26) nach unten ausgestrahlte Wärme von einem Mantel m

nach oben an das über eine gelochte Platte d laufende

Gewebe zurückgeworfen werden soll. Der Heizkörper k

erhält Ansätze a, welche die Schienen l, auf denen die Platte d

liegt und der Mantel m befestigt ist, tragen. Der

Mantel m ist in der Mitte getheilt und die Schienen l um Gelenke drehbar, um durch Aufklappen derselben den

Heizkörper k frei legen zu können.

G. R.

Tafeln