| Titel: | Neuerungen an Gasbrennern. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 412 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Gasbrennern.

(Patentklasse 4 und 26. Fortsetzung des Berichtes

Bd. 256 S. 449.)

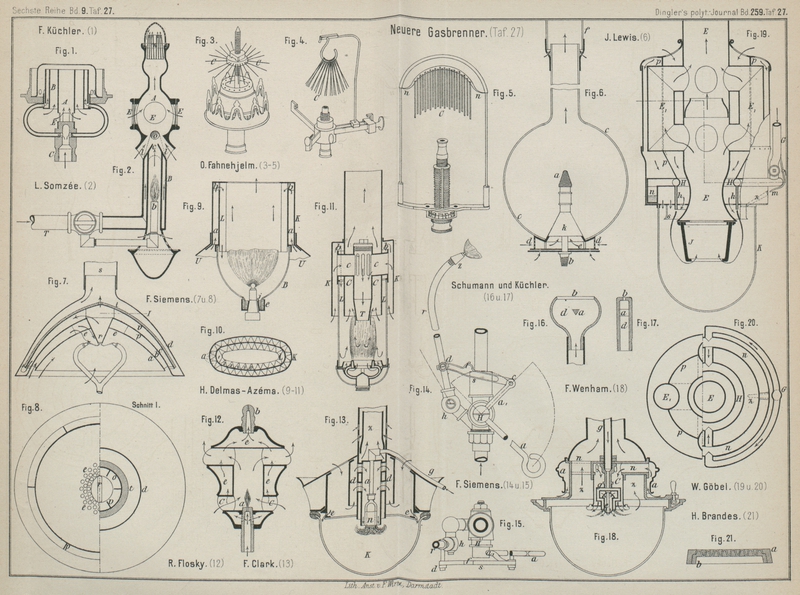

Mit Abbildungen auf Tafel

27.

Neuerungen an Gasbrennern.

F. N. Küchler in Weiſsenfels (* D. R. P. Nr. 29114 vom

27. März 1884) schlägt zur Erzielung einer gleichmäſsigeren Flammenform und Erhöhung

der Leuchtkraft vor, einen Rundbrenner mit innerem

Luftzuführungsrohr A (Fig. 1 Taf. 27) derart so

zu versehen, daſs dessen äuſserer Durchmesser so groſs ist wie der Halbmesser der zu

benutzenden Brennerhülse B; das oben offene

Luftzuführungsrohr A wird bei E durchbrochen und auf das Stöckchen C des

Brenners aufgesetzt. Auf diese Weise wird der innere Hohlraum der Brennerhülse in

zwei cylindrische Räume getheilt und die Luft in einer bestimmten Richtung an die

Gasflamme geleitet und vorgewärmt.

V. Popp in Paris (* D. R. P. Nr. 29420 vom 4. März 1884)

will ein beständiges Licht auf die Weise erhalten, daſs

er Gas und Luft in bestimmten, durch Druckregler bemessenen Verhältnissen gemischt

verbrennt. Der damit erzielte Erfolg entspricht voraussichtlich nicht dem

erforderlichen Aufwände an Apparaten.

L. Somzée in Brüssel (* D. R. P. Nr. 26988 vom 25.

August 1883 und * Nr. 27484 vom 2. September 1883) läſst bei seinem Leuchtbrenner für Gas- und Luftgemisch das durch Rohr

T (Fig. 2 Taf. 27) zugeführte

Gas theils zum Brenner b, theils durch die ringförmige

Kammer B und Oeffnung o in

die Birne A treten. Die durch Flamme b angesaugte Luft soll beim Austritte aus der Düse c durch die beiden seitlichen Rohre l und die stellbaren Oeffnungen E

Luft ansaugen. Das Gasgemisch tritt in den vom Röhrenbündel z gebildeten Brenner, um die darüber angebrachten Stäbe von Kalk, Magnesia

oder Zinkonerde zum Glühen zu bringen. (Vgl. Clamont

1882 244 * 445. 1884 251 *

454.)

Gröſsere Beachtung verdient das von O. Fahnehjelm in

Stockholm (* D. R. P. Nr. 29498 vom 18. November 1883) angegebene Glühlicht. Ein Fischschwanzbrenner wird mit Wassergas gespeist und durch die Flamme Stäbchen C (Fig. 3 Taf. 27) aus

Magnesia, Kalk, Zinkonerde, Kaolin, Kieselsäure o. dgl. zum Glühen gebracht. Fig. 4 Taf. 27

zeigt eine andere Anordnung der Stäbchen; doch scheint die Anordnung Fig. 5 den Vorzug zu

verdienen, wie R. W. Raymond im Engineering and Mining Journal, 1885 Bd. 39 * S. 334 und H. Bunte im Journal für

Gasbeleuchtung, 1885 S. 801 angeben. Wird der eiserne, zwei Reihen

Magnesianadeln tragende Kamm n aufgesteckt, so schlägt

die Wassergasflamme zwischen die beiden Reihen der Nadeln und erhitzt dieselben zur

Weiſsglut; es strahlt alsdann ein kräftiges, vollkommen weiſses Licht von dem

Brenner aus. Die Masse, aus welcher die Nadeln, also der eigentliche Glühkörper,

bestehen, ist der Hauptsache nach gebrannte Magnesia, welche zur Formgebung mit

Stärke oder anderen Zusätzen plastisch gemacht und dann gebrannt ist. Die Nadeln

haben eine Dicke von etwa 1mm,5 und sind nach dem

Brennen porzellanartig. Bei längerem Gebrauche tritt bei diesen Nadeln eine gewisse

Abnutzung ein, indem sie sich unten zuspitzen und kürzer werden; es kommt dadurch im

Laufe der Zeit ein Theil des Kammes aus der Flamme; dieselbe verliert etwas an

Leuchtkraft und, um den Kamm wieder in die richtige Stellung zur Flamme bringen zu

können, ist es nöthig, den Kamm tiefer zu setzen. Zu diesem Zwecke ist der Bügel,

welcher den Kamm trägt, durch ein Rädchen auf der Schraubenspindel am

Gasleitungsrohre verstellbar. Diese Abnutzung der Kämme geht jedoch

verhältniſsmäſsig langsam von statten; es wird mitgetheilt, daſs die Kämme 60 bis 80

Brennstunden aushalten, ohne wesentlich an Leuchtkraft einzubüſsen. Eine durch

Luftbeimischung entleuchtete Leuchtgasflamme ist nach Bunte für diese Art der Beleuchtung nicht geeignet. Auf den Werken der

Firma Schulz, Knaudt und Comp. in Essen sind seit

einiger Zeit etwa 400 solcher Brenner im Gebrauche.

Kürzlich durchlief die Tagespresse die Nachricht, Dr. Carl v.

Auer in Wien habe eine Entdeckung gemacht, welche eine vollständige

Umwälzung der Gasbeleuchtung bewirken werde. Thatsächlich besteht diese groſse

Erfindung lediglich in der Verwendung einer entleuchteten Leuchtgasflamme zur

Herstellung eines Glühlichtes, anscheinend unter

Mitverwendung von Didym statt der Magnesianadeln, oder der bereits von Caron (1868 189 118)

empfohlenen Zinkonstifte (vgl. Journal für

Gasbeleuchtung, 1886 S. 65).

J. Lewis in London (* D. R. P. Nr. 30174 vom 16. Mai

1884) verbrennt ein

Gemisch von Leuchtgas und Luft in einer Lampe, deren

aus Platindrahtgewebe bestehender Brennerkopf a (Fig. 6 Taf. 27) dadurch

weiſsglühend wird. Das Leuchtgas tritt durch das Rohr b

in den Mischkegel k, die atmosphärische Luft seitlich

durch den aus Drahtgewebe bestehenden Ring d und die

durch Verdrehen einer Platte stellbaren Oeffnungen der Bodenplatte e ein. Das auf den Cylinder c gesetzte Rohr f soll den Zug

verstärken.

R. Flosky in Sagan (* D. R. P. Nr. 29113 vom 25. März

1884) wärmt das Gas durch eine Hilfsflamme vor. Die für diese kleine Heizflamme a (Fig.

12 Taf. 27) erforderliche Luft tritt durch die beiden seitlichen Kanäle

C ein und oben wieder aus; die Hauptmenge des Gases

erwärmt sich in den Räumen e, bevor sie zum Brenner b gelangt.

H. Delmas-Azéma in Paris (* D. R. P. Nr. 32681 vom 6.

Mai 1884) legt dagegen das Hauptgewicht auf die Vorwärmung

der Verbrennungsluft. Der Luftvorwärmer ist auf eine Glaskugel B (Fig. 9 und 10 Taf. 27), welche der

flachen Flamme entsprechend abgeplattet ist, mit Zwischenschaltung einer dünnen

Asbestscheibe aufgesetzt. Diese Glaskugel ist in eine Hülse e eingekittet und letztere mit einer der Form des Brenners entsprechenden

inneren Hülsenwandung versehen, um die ganze Anordnung bequem auf den Schnittbrenner

aufsetzen zu können. Um diese Hülse e stets der

Flammenform entsprechend richtig auf den Brenner aufzusetzen, ist an letzterem eine

federnde Sperrvorrichtung j angebracht, welche die

Längsachse der Glocke und der Flamme in paralleler Richtung zu einander erhält und

demnach eine leichte Trennung zwischen Glocke und Hülse ermöglicht. Das Anzünden der

Flamme erfolgt von oben her. An dem Luftvorwärmer kann ein beweglicher Schirm V von weiſs emaillirtem Metall angebracht werden, durch

welchen sämmtliche Lichtstrahlen nach unten geworfen werden.

Die atmosphärische Luft steigt durch die Abtheilungen a

des Mantels K in der Pfeilrichtung nach oben in den

Raum b und fällt alsdann durch die Abtheilungen 1, 3, 5.. des Mantels L

zur Flamme nieder. Die Abtheilungen 2, 4, 6.. dienen

für die aufsteigenden heiſsen Verbrennungsgase.

Bei Rundbrennern (Fig. 11 Taf. 27) steigt die Luft in dem Mantel K aufwärts und kann hierbei derselbe mit den Falten, welche die Kanäle a im Lufterhitzer Fig. 10 bilden, versehen

sein. Ein Theil der angesaugten Luft gelangt in die ringförmige Kammer b, von wo sie durch den runden Einsatz L zur Auſsenseite der Flamme hinabströmt. Ein anderer

Theil der Luft tritt durch die strahlenförmig angeordneten flachen Kanäle c und strömt durch das Mittelrohr T auf die Mitte des Brenners herab, wo er sich in zwei

Ströme theilen soll; der eine äuſsere Strom biegt sich angeblich innerhalb der

Flamme wieder nach aufwärts und steigt mit ihr, an der Auſsenseite des Rohres T entlang streichend, wieder empor, während der andere

durch die Mitte der Flamme hindurch unterhalb des Ringbrenners nach auſsen tritt und mit dem ersten

Strome vereinigt emporsteigt, bis er dem inneren umgebogenen Luftstrom aus L begegnet. Diese drei durch die Pfeile angedeuteten

Luftströme entweichen alsdann mit den Verbrennungsgasen durch den Raum C und die Zwischenräume zwischen den Kanälen c, indem sie gleichzeitig die durch die Kanäle c der Krone K von auſsen

zuströmende Luft erhitzen.

W. Göbel in Vlissingen, Holland (* D. R. P. Nr. 30033

vom 27. März 1884) verwendet bei seinem Regenerativgasbrenner einen aus starkem Eisenblech hergestellten

Schornstein E (Fig. 19 und 20 Taf. 27)

mit vier Ansätzen E1

und einer mittleren Verengung. Der Glühcylinder J wird

aus Asbest oder Chamotte angefertigt. Die Gaszuleitung G, welche von zwei Seiten nach dem Brennerringe H führt, hat vor dem Haupthahne als kleine Abzweigung das Zündröhrchen m. Bevor das Gas in den Brennerring H eintritt, streicht dasselbe über einen Kastenring n. Eine Scheidewand p vom

Brennerringe H herab theilt den inneren Brennerraum in

zwei concentrische Räume.

Bei Benutzung des Brenners entzündet man die Zündflamme bei m, welche durch die kegelförmige Röhre z zu

den Brennerröhren h geführt wird, und öffnet dann den

Haupthahn. Das Gas gelangt zunächst in den Kastenring n, in welchem die Druckunterschiede ausgeglichen werden, und streicht

gleichzeitig darin über daselbst befindliche flüssige Kohlenwasserstoffe, um alsdann

nach dem Brennerringe H und den Brennerröhren h zu gelangen. Durch den Glasglockenabschluſs K nebst Glascylinder s und

den Zug des Schornsteines wird die Flamme nach unten gezogen. Die Brennluft tritt

von oben durch die schlitzförmigen Oeffnungen, wird gleichzeitig durch die

abziehenden Gase des Schornsteines E mit seinen

Ansätzen E1 vorgewärmt

und tritt in der Richtung der Pfeile zur Flamme.

Bei dem von Friedr. Siemens in Dresden (* D. R. P. Nr.

31122 vom 15. Juli 1884) angegebenen neuen Gasfreibrenner soll die Ersparniſs an Gas und die erlangte Lichtwirkung

mindestens ebenso groſs wie bei den Regeneratorbrennern (vgl. 1882 244 * 442. 1884 251 * 364.

1885 256 * 404) sein. Der neue Brenner soll überall da

angewendet werden, wo das Licht unmittelbar nach unten zu werfen ist. Derselbe

besteht, wie aus Fig. 7 und 8 Taf. 27 zu entnehmen

ist, der Hauptsache nach aus vier über einander gesetzten Hauben a, b, c und d, welche,

durch die Rippen p und v

getrennt, so über einander gestellt sind, daſs sich freie Räume zwischen denselben

bilden, durch welche die Brennluft bezieh. Verbrennungsproducte sich in den

Pfeilrichtungen frei dazwischen bewegen können. Die Brennluft tritt unten rund herum

über den unteren äuſseren Rand der als Reflector dienenden unteren Haube a ein, durchstreicht den zwischen Hauben a und b frei gelassenen

Raum bis zur Spitze der Hauben, von wo die so vorgewärmte Luft durch die in der

Spitze der Haube a vorgesehenen Oeffnungen e in den oberen freien Raum innerhalb des Reflectors eintritt, in

dessen Brennpunkt oder nahe demselben ein oder mehrere gewöhnliche Schnittbrenner

angebracht sind. Durch das trichterförmige, im Durchschnitte schlitzförmige Röhrchen

r entweichen die Verbrennungsproducte der Flammen,

um den zwischen den Hauben b und c frei gelassenen Zwischenraum von oben bis unten zu

durchstreichen. Am unteren Ende ist die Haube c etwas

abgekürzt, so daſs sich eine kreisförmige Verbindung nach dem Raume zwischen den

Hauben c und d bildet,

durch welche die Verbrennungsproducte, wie die Pfeile zeigen, in diesem äuſsersten

Zwischenräume wieder nach oben dem Schornsteine s

zugeführt werden. Die erwärmte Luft hat somit einen von der Esse s ganz unabhängigen Auftrieb, so daſs sie den von der

Haube a umschlossenen oberen Raum füllt, in welchem die

Flammen brennen.

Damit beim Anstecken der Flamme die Esse s sofort Wärme

empfängt, ist die Spitze der Haube c mit einem Loche

versehen, welches aber nur einen geringen Querschnitt haben darf, damit die

Verbrennungsproducte der groſsen Masse nach gezwungen bleiben, den Umweg zur Esse um

den unteren Rand der mit Asbestpappe t bedeckten Haube

c zu machen.

Die neue Zündvorrichtung für Regenerativgasbrenner von

Friedr. Siemens in Dresden (* D. R. P. Nr. 33178

vom 20. Januar 1885) hat den Zweck, mit möglichst wenig

Gasverbrauch eine sichere, dauerhafte und einfache, der unmittelbaren Einwirkung der

Leuchtflammenhitze sich entziehende Anzündvorrichtung zu schaffen, welche mit dem

Brennerabsperrhahne derart verbunden ist, daſs sie bei dem Oeffnen des Absperrhahnes

den Brenner ansteckt, danach durch Umlegen sich der Einwirkung der Brennerhitze

entzieht bezieh. verlöscht und bei dem Schlieſsen des Hahnes in die geeignete

Anzündstellung zurückkehrt bezieh. die eigene Zündflamme ansteckt.

Bei der in Fig.

14 und 15 Taf. 27 gezeichneten Einrichtung liegt der Absperrhahn h für die Zündvorrichtung neben dem Brennerabsperrhahn

H; die Gaszuführung zu ersterer zweigt vor H ab. An dem Kegel von H

befindet sich dessen Stellhebel a und ein zweiter Arm

a1, welcher, am

Ende in einem Gelenke c beweglich, die Schleife s trägt, die einen auf dem umlegbaren

Gaszuführungsrohre r der Zündvorrichtung befindlichen

Zapfen d umschliefst. Bei gelöschtem Brenner und

brennender Zündflamme, also geschlossenem Absperrhahne H, eine Stellung, welche in Fig. 14 und 15 dargestellt

ist, liegt der Zapfen d am Ende des Schlitzes s.

Wird der Haupthahn H geöffnet, so gleitet s auf d bis zur Falle f; während dieser Zeit hat sich der Brenner angezündet.

Bei Oeffnung von H durch Drehung von a legt sich das Zuführungsrohr r, von f mitgenommen, um bezieh. es verlöscht

Z. Bei noch gröſserer Oeffnung von B bezieh. Drehung von a

löst sich d aus f wieder

aus und gleitet s

bis zu voller Oeffnung

von H weiter, ohne an der umgelegten Stellung der

Zündvorrichtung etwas zu ändern. Die punktirten Linien deuten die Stellung der

ganzen Vorrichtung bei voll geöffnetem Haupthahne E an.

Bei dem Schlieſsen von H vollzieht sich der umgekehrte

Vorgang; f faſst d und

bringt r in die Zündstellung zurück, ehe der

Regenerativbrenner ganz verlöscht, um die Zündflamme Z

anzustecken, im Falle deren Hahnkegel so eingerichtet ist, daſs in umgelegter

Stellung der Gaszufluſs abgesperrt und bei Rückkehr in die Zündstellung wieder

geöffnet wird; dann löst sich d aus und kommt bei

vollständigem Schlusse von H wieder an das Ende des

Schlitzes von s zu stehen.Bis zum Schlusse des J. 1884 wurden nach dem Journal

für Gasbeleuchtung, 1885 S. 189 von der Firma Fr. Siemens und Comp. in Berlin (Inhaber Friedr. Siemens und Rob. Herbig) 4081 Regenerativbrenner gefertigt und verkauft und

zwar:Brennergröſse00000IIIaIIIIIIVZahl141045664017931059505oder 1498 Salonlampen, 1680 Fabriklampen und 903

Laternen mit zusammen 587775 Normalkerzen.

Auf der Erfindungsausstellung in London 1885 zeigte G.

Bower in St. Neots, Huntingdonshire, verschiedene Ausführungen seiner

sogen. Duplex-Regenerativlampe (Patent Bower und Thorp, vgl. 1885

256 * 450), die sich durch auffallende Lichtwirkung

auszeichneten. Kirkham, Hersey und Clark in London

stellten die von F. W. Clark in England patentirte

sogen. Recuperativlampe aus. Bei derselben wird das Gas

durch Rohr g (Fig. 13 Taf. 27) zum

Brenner n geführt. Die Verbrennungsluft geht theils bei

e nach unten in die Glocke k, theils von d in das Rohr a zum Brennern, während die Verbrennungsgase in dem

Zwischenräume zwischen a und d aufsteigen. Der Schornstein z wird von

einem Rohre umgeben, so daſs in dem Raume zwischen diesen beiden Luft abgeführt, die

Lampe also mit zur Lüftung benutzt wird. Wenn die Lampe unmittelbar im Dache

befestigt wird, so daſs der Rand der Glocke K sich mit

der inneren Dachfläche vergleicht, so wird auf dem Dache um den Schornstein z ein gröſserer Cylinder angeordnet, aus welchem die

Verbrennungsluft entnommen wird; dieselbe erfährt dann schon vor Eintritt in die

Lampe eine Vorwärmung. Die Gasersparniſs gegenüber gewöhnlichen Brennern wird bei

der Clark'schen Lampe zu 75 Proc. angegeben.

Bei der von der Wenham Patent Gaslamp Company in London

ausgestellten Regenerativgaslampe von F. H. Wenham geht das Leuchtgas durch das unten

verzweigte Rohr g (Fig. 18 Taf. 27) zum

Brenner e. Die Luft strömt von a durch Rohre w und Raum C zum Brenner, während die Verbrennungsgase im

Zwischenräume z aufsteigen und dabei Gas und Luft

vorwärmen. – Nach Mittheilung von J. Hopkinson im Engineer, 1885 Bd. 59 S. 363 liefert diese Lampe Nr. 1

54, Nr. 2 122 und Nr. 3 174 Kerzen. Für 1cbm

Leuchtgas ergeben sich 300, 330 und 400 Stundenkerzen (vgl. 1883 248 376).

Die flache Brennerdüse von Schumann und Küchler in Weiſsenfels a. S. (* D. R. P. Nr. 33152 vom 3.

März 1885) soll aus Speckstein, Eisen o. dgl. hergestellt werden, für Gasgemische

aus Leuchtgas und Luft dienen und besonders bei Gassengemaschinen für Gewebe Verwendung finden. Wie in Fig. 16 und 17 Taf. 27

veranschaulicht, ist in dem Raume d vor dem

Brennerschlitze b ein Steg a angebracht, welcher das aufsteigende Gasgemisch seitlich ablenkt und

einen gleichmäſsigen Austritt im Schlitze b

veranlaſst.

H. E. A. Brandes im Hamburg (* D. R. P. Nr. 33158 vom

29. April 1885) setzt einen Gasbrenner für Heizzwecke

aus zwei in einander greifenden Rosten a und b (Fig. 21 Taf. 27)

zusammen. Der Raum zwischen den einzelnen Roststäben soll das Zurückschlagen der

Flamme nicht gestatten.

Tafeln