| Titel: | Ueber Neuerungen an Regulatoren für Dampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 433 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Regulatoren für

Dampfmaschinen.

(Patentklasse 60. Fortsetzung des Berichtes Bd.

257 S. 389).

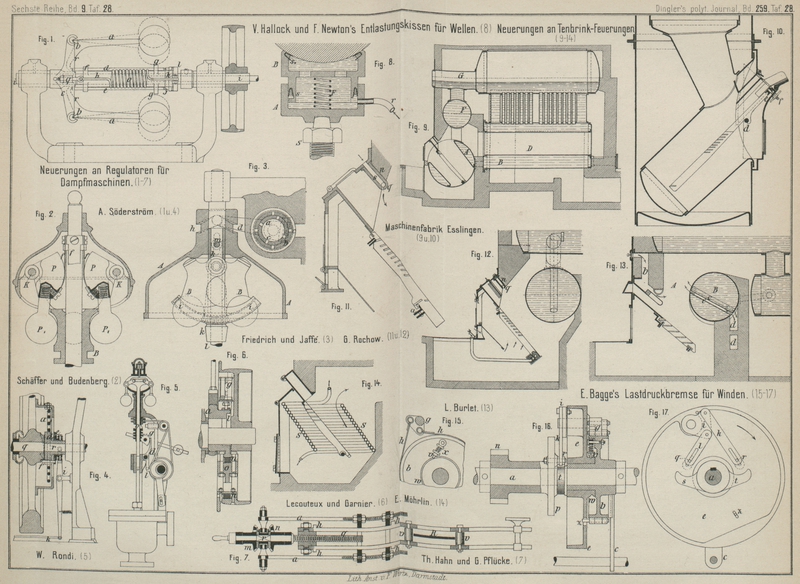

Mit Abbildungen auf Tafel

28.

Ueber Neuerungen an Regulatoren für Dampfmaschinen.

Um die Empfindlichkeit eines Centrifugalregulators zu

erhöhen, will Alb. Söderström in Stockholm (* D. R. P.

Nr. 32043 vom 25. November 1884) sämmtliche Gelenke als Schneidenlager ausführen. Wie Fig. 1 Taf. 28 zeigt,

wirken die Kugelarme a mit Schneiden b gegen den auf der Regulatorhohlspindel i festgekeilten Querarm c

und die Belastungsarme r drücken mit Schneiden gegen

die durch Lappen f und g

an der Hülse h geführten Stangen d und e, welche ihrerseits

sich auf die Schneiden j der auf das Ende der Hülse h geschraubten Scheibe k

stützen; letztere drückt gegen die Schneiden, welche an einem Ringe l vorspringen, der durch 2 Spiralfedern o mit dem Querarme c

elastisch verbunden ist. Die Federspannung kann durch Schrauben q verändert werden. Bei der Drehung der Spindel i wirken somit die ausfliegenden Kugeln der Federkraft

entgegen und veranlassen eine Verschiebung der Hülse h;

im Ruhezustande ziehen die Federn an dem Ringe l, so

daſs die Druckstangen d und e derart auf die Kugelarme wirken, daſs die Kugeln sich gegen die Lappen

g legen. Da angenommen ist, daſs der Regulator sehr

schnell laufen soll, so wird die Kraftäuſserung des Kugelgewichtes wenig in Betracht

kommen und es kann daher die Regulatorspindel beliebige Lage haben. Die Uebertragung

der Längsbewegungen der Hülse h auf das Regulirventil

eines Motors kann in üblicher Weise geschehen, beispielsweise dadurch, daſs die

Hülse h mittels eines Keiles mit einer in der

Hohlspindel i verschiebbaren Stange verbunden wird.

Einen Centrifugalregulator von einfacher Anordnung für

lothrechte Aufstellung haben Schäffer und Budenberg in

Buckau-Magdeburg (* D. R. P. Nr. 32442 vom 28. Februar 1885) angegeben. Vier um die

Regulatorspindel symmetrisch liegende Winkelpendel PP1 sind, wie aus Fig. 2 Taf. 28 ersichtlich

ist, um die Zapfen K an dem Muffe B drehbar und zugleich labil an den Blattfedern f aufgehängt, deren Befestigungsstelle an der Spindel

den festen Punkt des Systemes bildet. In Folge dieser Anordnung unterstützen die

Pendel durch ihre Schwerkraftwirkung die bei der Drehung entstehende

Centrifugalkraft. Beim Ausfliegen der Kugeln P1 wickeln sich die Blattfedern f auf den Bogenstücken P

der Pendel auf und der Muff B hebt sich; hierbei muſs

der mit dem Ausschlage der Pendel wachsende Widerstand der Federn überwunden werden,

so daſs durch entsprechende Wahl derselben die Stabilität des Regulators verschieden

gemacht werden kann.

Dieser sogen. Vierpendelregulator wirkt durch eine

auſsen sichtbare Zugstange auf das Drosselventil, welches nach dem Deutschen

Reichs-patente Kl. 47 * Nr. 34260 vom 28. Februar 1885 als Führungscylinder mit

durchbrochenen Oeffnungen für das ebenfalls hohlcylindrische Dampfabsperrventil angeordnet ist. Während

die höchste Regulatorstellung stets dem vollständigen Schlusse des Drosselventiles

entspricht, können durch Drehen am Handrade des Absperrventiles die

Durchfluſsöffnungen des Drosselventiles allmählich verkleinert werden, so daſs der

der tiefsten Regulatorstellung entsprechende Durchgang beliebig geregelt werden

kann. Hierdurch ist es möglich, für jedes Betriebsverhältniſs den ganzen Muffenhub

des Regulators zur Aenderung der Dampfzuführung auszunutzen. In Verbindung mit

dieser Drosselungsanordnung eignet sich somit der Regulator auch für solche

Dampfmaschinen, welche mit sehr wechselnder Belastung arbeiten müssen.

Der von Friedrich und Jaffé in Wien

(Oesterreichisch-Ungarisches Patent vom 10. Juli 1885) vorgeschlagene, in

Deutschland an die Firma C. Pieper (* D. R. P. Nr.

34133 vom 8. April 1885) patentirte, für den sogen. Friedrich-Motor (vgl. * S. 6 d. Bd.) bestimmte Centrifugalregulator zeigt die Eigenthümlichkeit, daſs der Regulatormuff

durch das Ausfliegen der Schwunggewichte gleichzeitig verschoben und auſser seiner

von der Maschinenwelle abgeleiteten Drehung noch besonders verdreht wird. Wie Fig. 3 Taf. 28

zeigt, liegt auf den Schwunggewichten B unmittelbar die

als Belastungsgewicht dienende Glocke A, welche an

ihrem Muffentheile mit einer schraubenförmigen Nuth h

versehen ist. Die Glocke A wird an der Hülse k durch den Stift m

mitgenommen und dreht sich diese Hülse mit der Regulatorspindel l, welche die doppelte Umdrehungszahl wie die Maschine

erhält. Hierdurch bewegt sich ein Hebel d, der mit

einer Rolle in die Nuth h greift, zweimal während einer

Umdrehung der Maschine auf und ab und öffnet bezieh. schlieſst während dieser Zeit

zweimal durch den Expansionshahn a die in der fest

liegenden Hülse b angeordneten Dampfeinströmungskanäle

c. Wenn mit wachsender Maschinengeschwindigkeit die

ausfliegenden Schwunggewichte B die Glocke A heben, so wird damit eine veränderte Verdrehung des

Expansionshahnes und bei geeigneter Anordnung der Kanäle c ein früherer Schluſs derselben eintreten. Damit aber der Beginn des

Dampfeintrittes bei jeder Maschinengeschwindigkeit stets bei derselben

Kolbenstellung erfolgt, das Voröffnen somit dasselbe bleibt, erfährt die Glocke A noch eine besondere Verdrehung, indem die

Schwunggewichte B mit Zahnbogen i versehen sind, welche in ein an der Hülse k

angebrachtes kegelförmiges Rad greifen. In Folge dieser Verdrehung der Glocke A wird die Nuth h in

solche Lage gebracht, daſs der den Expansionshahn a

bewegende Hebel d stets kurz vor dem Ende des

Kolbenhubes diejenige Stellung einnimmt, bei welcher die Kanäle c geöffnet werden. In der Patentbeschreibung ist

angegeben, es soll der Beginn der Dampfeinstromung genau mit dem Beginne eines jeden

Kolbenhubes zusammen fallen, dagegen ist zu bemerken, daſs stets ein Voröffnen

stattfinden, also die Eröffnung der Dampfkanäle etwas vor der Endstellung des

Kolbens eintreten muſs.

Für seinen Centrifugalregulator, welcher die Aufgabe

hat, die Voreilung und die Excentricität eines Schieberexcenters zu verstellen, hat R.

Proell in Dresden (* D. R. P. Nr. 32294 vom 28. December 1884, Zusatz zu *

Nr. 29730, vgl. 1885 256 * 14) nunmehr eine einfachere

Verstellungsvorrichtung für die Excenterhülse und

eine andere Aufhängung der Regulatorpendel durch Verbindung mit Federn, deren

Spannung der Centrifugalkraft der Schwungmassen entgegen wirkt, in Vorschlag

gebracht. An Stelle des früheren schraubenförmig gewundenen Keiles ist ein gerader

Keil parallel zur Wellenachse angeordnet und die Wellen- und Hülsenachse geschränkt

worden. Diese beiden gleichzeitig zu treffenden Anordnungen ermöglichen sowohl eine

Verstellung des Voreilungswinkels, als der Excentricität des Excenters, wobei indeſs

die Hülse selbst eine Drehung, wie früher, bei Verschiebung längs der Wellenachse

nicht mehr erfährt. Die zweite Aenderung besteht darin, daſs, statt die

Regulatorpendel mit ihrer Ausschlagebene senkrecht zur Schwungradebene zu legen, sie

auch in diese oder ihr parallel gelegt werden. In diesem Falle wirkt eine

gemeinschaftliche Feder oder mehrere Federn der in den Pendeln auftretenden

Fliehkraft entgegen; ersteres ist möglich, wenn das Schwungrad am Ende der Welle

sitzt oder frei überhängt. Dann wird die Feder zwischen den beiden kurzen Schenkeln

der Pendel gespannt und mit diesen durch Bolzen verbunden, so daſs die Feder

beiderseits auf Kreisbögen geführt wird. Es wird dann, wenn die Pendel im

Schwungrade symmetrisch zum Wellenmittel liegen, gleich ausschlagen und gleich

geformt sind, was wegen der Gewichtsausgleichung und zur Erreichung gleicher Kraft

Wirkungen durchaus nöthig ist, die Mittellinie der Feder stets durch das

Wellenmittel bei jeder Pendellage gehen, also werden auch sämmtliche in den

Massentheilchen der Feder auftretenden Fliehkräfte durch das Wellenmitte] gehen und

die Wirkungen dieser Kräfte auf die Pendel demnach nach beiden Seiten vollkommen

gleich sein. Es kann jedoch auch die Erhaltung der Mittellinie der Feder, so daſs

sie stets das Wellenmittel schneidet, zwangläufig bewirkt werden, indem die Feder in

Führungen gelegt wird. Wenn die Welle flicht am Schwungrade endigt, so muſs statt

der vorbeschriebenen Anordnung entweder eine Schraubenfeder gewählt werden, welche,

auf die Welle gesteckt, mit dem einen Ende an letzterer befestigt ist, mit dem

anderen Ende dagegen gleichzeitig beide Pendel in einem dem Aussehlage

entgegengesetzten Sinne zurückzudrehen strebt, oder es müssen zwei getrennte

Spiralfedern angeordnet werden, von denen jede einzeln auf ein Pendel wirkt. Auch in

diesem Falle soll die Mittellinie der Federn möglichst genau durch das Wellenmittel

aus dem vorhin genannten Grunde gehen; es kann dies entweder genau durch eine

Lagerung der Federn in Führungen, oder angenähert durch ein passend eingerichtetes

Hebelwerk geschehen.

Bei allen diesen Anordnungen werden die Federn auf Druck beansprucht,was Proell darum zweckmäſsiger als die Inanspruchnahme auf Zug vorzieht, weil bei eintretendem Federbruche im ersteren Falle sich Windung

auf Windung setzt und nur eine geringe Aenderung in der Federspannung eintritt, welche im Betriebe schnell laufender Maschinen

kaum wahrgenommen wird, während im zweiten Falle eine Trennung der Federhälften und dadurch eine vollständige Betriebsstörung

eintritt.

Der Centrifugalregulator von H. Lecouteux und Garnier in Paris (* D. R. P. Nr. 32330 vom 29. November 1884) wird wie der Regulator von Proell an dem Schwungrade angebracht und soll auch den Hub und die Voreilung eines Schieberexcenters verstellen. Die Nabe des Schwungrades trägt hierzu,

wie aus Fig. 6 Taf. 28 zu entnehmen ist, eine Nuth, in welcher eine an der Excenterscheibe a angegossene Leiste l geführt wird; die Scheibe a ist dabei mit länglicher Bohrung versehen, so daſs die Welle eine Verstellung der Scheibe nicht hindert. Mit der letzteren

ist das Schwunggewicht o fest verbunden und letzteres zugleich an einer doppelten Blattfeder n derart befestigt, daſs bei dem durch wachsende Maschinengeschwindigkeit entstehenden Ausfliegen des Schwunggewichtes diesem

Bestreben die dabei wachsende Spannung der Feder entgegenwirkt; letztere ist mit einer Platte an dem Kranze des Schwungrades

befestigt. Das Schwunggewicht wirkt somit unmittelbar auf die Excenterscheibe und verstellt dieselbe bei seiner Auswärtsbewegung,

so daſs Hub und Voreilungswinkel geändert wird. Bei plötzlicher Aenderung des von der Maschine zu überwindenden Widerstandes,

wie es z.B. bei Elektromotoren häufig beim plötzlichen Schlieſsen oder Oeffnen der Leitung vorkommt, würde durch die augenblickliche

Wirkung des Regulators auf die als Kolbenschieber gedachte Steuerung der schnell laufenden Maschine die Geschwindigkeit der

letzteren eine zu rasche Ab- oder Zunahme erfahren und damit während einer gewissen Zeit der Gang der Maschine ein unregelmäſsiger

werden, bis die Arbeit des Widerstandes mit der Kolbenarbeit sich wieder ins Gleichgewicht gesetzt hat. Um nun diese stoſsweise

Wirkung des Regulators zu vermeiden, ist eine Flüssigkeitsbremse angeordnet, welche aus einem an das Schwungrad geschraubten

kleinen Cylinder g besteht, dessen Kolben durch eine Stange mit der Excenterscheibe a verbunden ist. Der Cylinder g ist vollständig mit Flüssigkeit gefüllt; die beiden Enden stehen durch einen Kanal mit einander in Verbindung, dessen Querschnitt

mittels eines Schraubventiles beliebig verändert werden kann. Es wird hierdurch der Bewegung des Bremskolbens durch die von

einer Cylinderseite nach der anderen gepreſsten Flüssigkeit ein Widerstand entgegenwirken, so daſs die Bewegung der Excenterscheibe

nur allmählich erfolgen kann.

Bei der von C. v. Lüde in Berlin angegebenen zwangläufigen Krafteinschaltung für Regulatoren ist für den Dampfcylinder eine Ventilsteuerung vorausgesetzt, welche der bewegenden Kraft einen Widerstand entsprechend dem

auf den Ventilen bezieh. dem Steuerstifte ruhenden Drucke

entgegensetzt. Um diesen Widerstand zu beseitigen, der sich durch eine gewisse Unruhe im Regulator ausdrücken kann, empfiehlt

v. Lüde nunmehr (* D. R. P. Nr. 32435 vom 18. Januar 1885, Zusatz zu * Nr. 22442, vgl. 1884 251 201) an Stelle der Ventilsteuerung die Anwendung eines nicht durchbohrten Kolbenschiebers ohne Stopfbüchsen. Da hierbei leicht

ein unbeabsichtigtes rasches Schwingen des Kolbenschiebers bezieh. des Dampfkolbens eintreten kann, wenn die von dem Dampfe

im Cylinder zu leistende Arbeit verhältniſsmäſsig gering ist, so soll eine schwache Feder in den Schieberkasten eingelegt

werden, welche von einer Seite den Schieber belastet und dessen unbeabsichtigte Bewegungen hemmt.

Zu der Klasse der dynamometrischen Regulatoren, welche eine elastische Kuppelung zwischen der treibenden und der getriebenen Welle bilden (vgl. Hastie 1885 258 * 388), gehört der Regulator von Alb. Söderström in Stockholm (* D. R. P. Nr. 32217 vom 5. December 1884). Die elastische Kuppelung wird durch Federn gebildet, welche je

nach der Art der Maschinen verschiedene Form erhalten sollen. Für rasch laufende Maschinen, wie sie zum unmittelbaren Betriebe

von Dynamomaschinen ohne Zwischenschaltung einer Transmission zur Verwendung kommen, empfiehlt Söderström die in Fig. 4 Taf. 28 dargestellte Anordnung. Die treibende Schwungradwelle q wird mit der getriebenen Welle r durch eine Spiralfeder a verbunden, welche mit ihrem äuſseren Ende an dem Federgehäuse, mit ihrem inneren an der Hülse d befestigt ist; letztere ist auf r festgekeilt. Je nach der Gröſse des Arbeitswiderstandes bleibt nun r gegen q um einen gewissen Winkel zurück und diese Verstellung wird in folgender Weise auf den Dampfzulaſs der Kraftmaschine übertragen:

Um den cylindrischen Theil der Nabe d ist eine Scheibe e gelegt, welche drei Stifte f trägt, die in Einschnitte der Hülse d geführt werden und gegen drei in der Nabe des Schwungrades angebrachte Schraubenflächen stehen. Hierdurch entsteht, sobald

sich die Wellen q und r gegenseitig verdrehen, eine Verschiebung des Dreifuſses ef, welche durch Hebel i, Stange k und weiteres Gestänge auf einen Keil derart übertragen wird, daſs dieser sich zwischen zwei Rollen auf- bezieh. abwärts schiebt.

Da die eine Rolle in feststehendem Lager sich dreht, so erfährt nur die andere eine seitliche Bewegung, welche durch weiteres

Gestänge auf das Regulirventil des Dampfzulasses übertragen wird. In denjenigen Fällen, wo sehr schnelle Wirkung und äuſserste

Genauigkeit wünschenswerth sind, soll noch ein Centrifugalregulator angebracht werden, welcher gleichfalls mit der Stange

des Regulirventiles in Verbindung gebracht wird und dieses verstellt, wenn kleine Aenderungen der Geschwindigkeit eintreten.

Wenn groſse Bewegungskräfte übertragen werden sollen, so empfiehlt Söderström, statt der Spiralfeder Blattfedern anzuwenden und diese wie die Arme eines Rades anzubringen, oder es sollen Arme, die auf

den Enden der beiden Wellen festgekeilt sind, durch Bufferfedern verbunden werden. Für Schraubenschiffsmaschinenwerden

zwischen der treibenden und der getriebenen Welle scheibenförmige Federn

angeordnet.

Ais eine Präcisionssteuerung ist der Regulirapparat von

W. Rondi in Worms (* D. R. P. Nr. 32596 vom 4. März

1885) aufzufassen. Wie aus Fig. 5 Taf. 28 zu

entnehmen ist, hebt und senkt ein Centrifugalregulator dem Ausfliegen der Kugeln

entsprechend die Regulatorspindel o, welche mittels

eines gezahnten Bundes einen Zahndaumen g bewegt. Auf

der Steuerwelle sitzt ein Excenter, das mit einer Nase l unter eine Klinke d faſst und mit dieser

die Stange des Expansionsventiles bei jeder Umdrehung der Dampfmaschine zweimal

hebt. Sobald die Nase die Klinke verläſst, schlieſst sich das Ventil und es beginnt

die Expansionswirkung auf der durch den Grundschieber mit der Dampfzuströmung vorher

verbundenen Kolbenseite. Die Dauer der Dampfeinströmung, also die Gröſse der Füllung

entspricht der Dauer des Eingriffes zwischen Nase und Klinke; da nun letztere mit

ihrem oberen Arme sich gegen den Rücken des Zahndaumens g legt, so wird sich die Stellung der Klinke d entsprechend der Verdrehung des letzteren, also mit der Geschwindigkeit

der Maschine ändern und damit die Dauer des Eingriffes von Nase und Klinke gröſser

oder kleiner werden. Es wird also bei einer Aenderung der Maschinengeschwindigkeit

sofort eine Aenderung der Dampffüllung entstehen und der Schluſs der letzteren

plötzlich erfolgen. Die angegebene Einrichtung ist einfach und erscheint gut

verwendbar zu sein.

Eine indirekte Uebertragung ist bei der

Regulirvorrichtung von Th. Hahn in Posen und G. Pflücke in Meiſsen (* D. R. P. Nr. 32034 vom 14.

Oktober 1884) vorhanden; im Besonderen soll dieselbe zur Regelung des Ganges einer

Pumpe dienen, welche einen Behälter stets bis zu bestimmter Höhe gefüllt erhalten

soll, wie bei sogen. Scrubbern, Gasometern u. dgl. In diesem Falle wird von einem

Schwimmer im Behälter ein Winkelhebel bewegt, welcher die Hülse r (Fig. 7 Taf. 28) mit einem

der nach rechts und links von der Maschine aus umgetriebenen Zahnräder m und n derart kuppelt,

daſs die Schraubenspindel q rechts oder links herum

gedreht wird. Hierdurch wird eine Mutter auf derselben und damit ein Gestänge

verschoben, welches einen zwischen den Röllchen V

laufenden Riemen R von der Fest- auf die Losscheibe

oder zurück verschiebt, also die Pumpe aus- oder einrückt. Damit der Riemen nicht

über die gegebenen Grenzen hinausgeht, sind die Anschläge h angebracht; sobald diese bei der Verschiebung des Gestänges an die mit

den Stangen a verbundenen Scheibe kommen, bewegen sie

die Stangen a entgegengesetzt der vorher von denselben

eingeschlagenen Richtung und es wird die Kuppelung zwischen der Hülse r und dem betreffenden Zahnrade gelöst, so daſs eine

weitere Verschiebung des Gestänges und damit des Riemens nicht eintritt. Zu Bedenken

gibt bei dieser Regulirvorrichtung die Kuppelung zwischen der Hülse r und den Zahnrädern m und

n

Anlaſs, wenigstens in

der in der Patentschrift angegebenen Construction, wobei an der Hülse r vorstehende Zäpfchen in entsprechende Aussparungen

der Radkörper m und n

fassen.

Für Gaskraftmaschinen gibt Magnus Volk in Brighton eine im Engineer,

1885 Bd. 60 * S. 292 beschriebene, von einem Centrifugalregulator unmittelbar

beeinfluſste Steuerungsvorrichtung an, welche das

Gasventil dem Gange der Maschine entsprechend längere oder kürzere Zeit öffnet. Ein

an einer Excenterstange befestigter Mitnehmer stöſst bei seiner Bewegung gegen einen

Mitgänger, dessen Lage von derjenigen des Regulatormuffes durch Hebel Verbindung

abhängig ist. Die Zeit, während welcher der Mitnehmer den das Ende eines auf die

Ventilstange drückenden Hebels bildenden Mitgänger bewegt, ändert sich somit je nach

der Stellung des Regulatormuffes und damit also die Oeffnungsdauer des

Gasventiles.

Tafeln