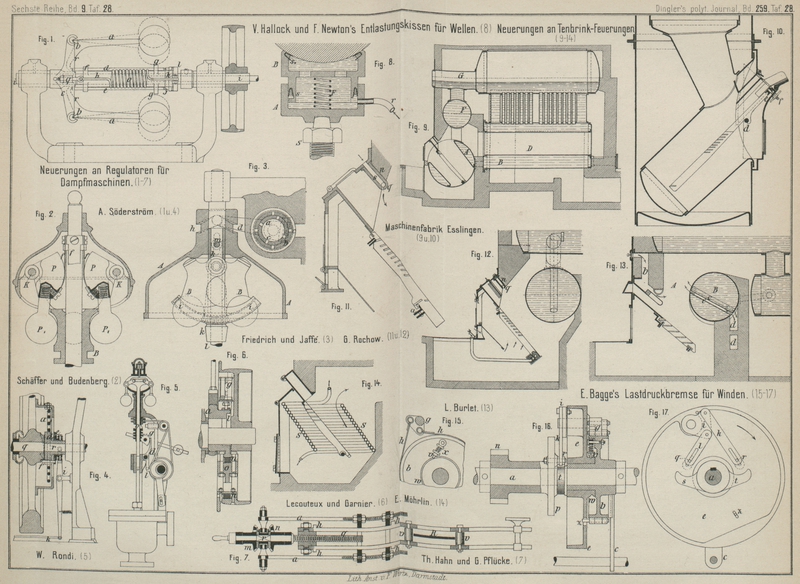

| Titel: | E. Bagge's Lastdruckbremse für Winden. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 442 |

| Download: | XML |

E. Bagge's Lastdruckbremse für

Winden.

Mit Abbildungen auf Tafel

28.

E. Bagge's Lastdruckbremse für Winden.

Für Aufzüge mit durch Gegengewicht theilweise ausgeglichenem Fahrstuhl und für Winden

und Krahne, bei welchen die Kurbelachse je nach einer Verschiebung in ihrer

Längenachse entweder durch ein Vorgelege, oder unmittelbar die Seil- oder

Kettentrommel treibt, wo also die Luft das Bestreben hervorruft, die Kurbelachse in

beiden Richtungen umzudrehen, hat Eugen Bagge in Hamburg (* D. R. P. Kl. 35 Nr. 33488 vom

20. Januar 1885) eine Lastdruckbremse angegeben, welche sowohl das selbstthätige

Festhalten der Last in jeder Höhenlage beim Aufwinden nach beiden Drehungsrichtungen

der Antriebwelle, wie auch das langsame Herablassen bewirkt. (Vgl. H. Mohr 1885 256 * 154.)

Der Trieb n (Fig. 15 bis 17 Taf. 28)

für die Windetrommel sitzt lose auf der angetriebenen Achse a und wird mit derselben je nach der Drehungsrichtung nur von einem der

beiden Daumen s und t

mitgenommen, welche sich dann gegen einen der beiden an der mit n ein Stück bildenden Scheibe p vorstehenden Bolzen q und r legen. An diesen Bolzen führen sich die beiden

Schienen k und l, welche

drehbar an den Winkelhebel i angeschlossen sind und

dadurch eine Mitnahme der Scheibe e, in welcher i gelagert ist, bei der Drehung von n bewirken. Der Bolzen des Winkelhebels i trägt auf der anderen Seite einen zweiten Winkelhebel

g (vgl. Fig. 15), an welchen die

Enden des Bremsbandes h befestigt sind. Die zugehörige

Bremsscheibe b sitzt lose auf der Achse a und ist durch einen Arm c an das Maschinengestell angeschlossen.

Wirkt die Last in der Richtung des angegebenen Pfeiles, so wird bei Stillstand der

Achse a die Last gehalten, indem durch Verdrehung von

i seitens der Schiene k durch Anziehen derselben von dem Zapfen r

das Bremsband festgezogen wird. Beim Loslassen oder geringen Rückwärtsdrehen der

Kurbeln an der Achse a wirkt ein durch untergelegte

Feder x elastisch gemachter Sperrhaken v, welcher sich in einer eingedrehten Nuth w auf der Nabe der Scheibe e einklemmt und dadurch letztere an der Drehung hindert. Wird a gegen die angegebene Pfeilrichtung gedreht, so öffnet

t durch Zurückschieben der Schiene k die Bremse und die Last wird aufgewunden. Bei

Rückwärtsdrehung von a wird die Bremse durch s in Folge des Hebelverhältnisses der beiden Schienen

k und l nur etwas

angezogen und die Last senkt sich langsam. Damit das Bremsband beim Zuziehen keinen

Widerstand durch seine Elasticität verursache, wird es aus zwei gelenkig verbundenen

Theilen ausgeführt. Der verlängerte Gelenkbolzen z

gleitet in einem Schlitze der Scheibe e, damit das

gelüftete Bremsband während des Aufwindens der Last an zwei Punkten mitgenommen wird

und sich nicht auf der Bremsscheibe b festklemmen

kann.

Bei Winden, wo die Antriebsachse durch die Last nur in einem Sinne rückwärts zu

drehen gesucht wird, kann das eine Ende des Bremsbandes unmittelbar an der Scheibe

e befestigt werden.

Tafeln