| Titel: | J. Flagg's Geldeisenbahn für grosse Verkaufsläden. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 455 |

| Download: | XML |

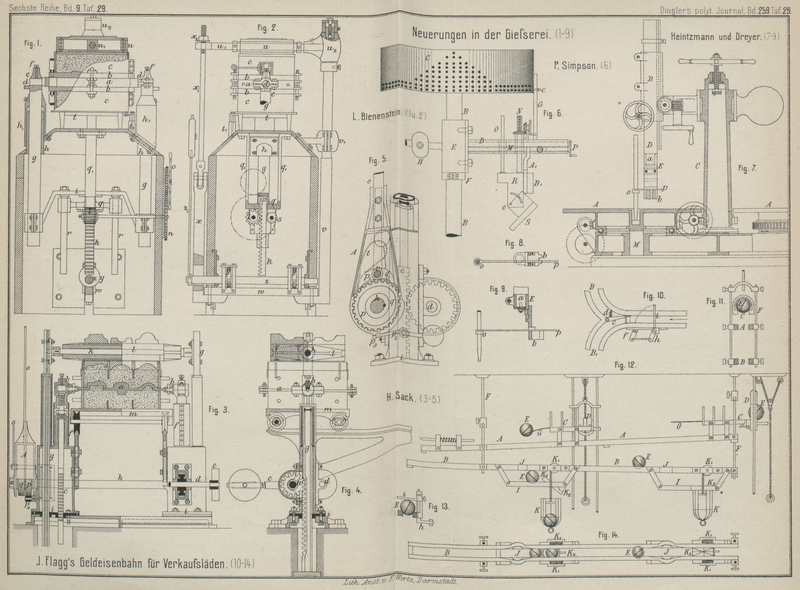

J. Flagg's Geldeisenbahn für groſse

Verkaufsläden.

Mit Abbildungen auf Tafel

29.

J. Flagg's Geldeisenbahn für groſse Verkaufsläden.

In groſsen Läden für den Einzelverkauf von Waaren werden neuerdings, um die

aufhaltende Zahlung an einer Kasse zu umgehen, dabei

jedoch das Geld während des Verkaufes nur an einer Stelle zu sammeln, zur

Beförderung des von den einzelnen Verkäufern vereinnahmten Geldes an die Kasse

sogen. Geldeisenbahnen benutzt. Dieselben sind im Allgemeinen so angeordnet, daſs

auf einer geneigten Bahn das vom Verkäufer für einen Posten Waare vereinnahmte Geld

in Begleitung der Rechnung an die Kasse und auf einer zweiten entgegengesetzt

geneigten Bahn die vom Kassirer quittirte Rechnung mit etwaigem herauszugebendem

Gelde an den Verkäufer zurück gelangt. Als ein Beispiel zur Erläuterung der

besonderen Einrichtung solcher Geldeisenbahnen kann die von J. W. Flagg in Worcester, Nordamerika (* D. R. P. Kl. 81 Nr. 33685 vom 10.

September 1884) angegebene sogen. Magazinbahn dienen.

Bei derselben werden als Träger des Geldes zur Beförderung zweitheilige Hohlkugeln

aus Holz, Hartgummi, gepreſstem Papierstoff u. dgl. benutzt, welche Blechröhren, die

das Geld aufnehmen, enthalten. Diese Kugeln rollen auf den geneigten, aus doppelten

Schienen gebildeten Bahnen und sind, um eine Bahn für mehrere Verkaufsstellen zu

benutzen, die Kugeln für jede derselben in ihrem Durchmesser verschieden.

In Fig. 12

Taf. 29 stellt A den Bahnweg zur Kasse, B den Rückweg zu den Verkaufsstellen dar und ist der

letztere, auf dessen Einrichtung es für einen sicheren Betrieb der Bahn besonders

ankommt, in Fig.

14 Taf. 29 noch im Grundrisse gezeichnet. Die Schienen beider Wege werden

von Trägern F (Fig. 11) gehalten und

sind an diesen genau einzustellen. Die Kugeln E werden

von den Verkäufern auf kleinen Fahrstühlen D in die

Höhe befördert und rollen von denselben, indem deren drehbarer Boden durch

Anschlagen an die festen Rahmen C eine geneigte Lage

erhält, auf die Rahmen C und von deren leicht federnden

Enden G, um ein sanftes Uebergleiten zu ermöglichen,

auf die Bahn A und zur Kasse. Die Schienen des

Rückweges B sind oberhalb der einzelnen Verkaufsstellen

mit runden Ausschnitten J versehen, welche von

verschiedener Gröſse sind, so daſs nur die der jedesmaligen Stelle entsprechende Kugel durch

den Ausschnitt fallen kann, gröſsere Kugeln jedoch darüber hinrollen. Die

durchfallenden Kugeln werden von einem Gerüste I

aufgefangen und rollen in demselben durch eine durchbrochene Klappe K2 in einen Korb K, der an zwei Schnüren hängt. Die Schnüre sind um

Rollen K1 gewickelt,

welche im Inneren Spiralfedern tragen, so daſs von diesen der Korb K immer in die Höhe gezogen wird. Damit nun die

nachkommenden Kugeln nicht aus dem Gerüste I fallen

können, wenn der Korb K vom Verkäufer herabgezogen

wurde, ist die Klappe K2 in dem Gerüste I einseitig drehbar

gelagert. Hält also der abgezogene Korb K die schwere

Seite der Klappe nicht mehr hoch, so senkt sich dieselbe und hält die nachkommenden

Kugeln auf. Zu bemerken ist noch die Einrichtung von Weichen, wenn der Rückweg B Abzweigungen erhält. Wie aus Fig. 10 Taf. 29

ersichtlich, wird die Weichenzunge c durch eine Feder

d immer nach einer Seite gezogen, so daſs sie den

Weg B geschlossen hält. Die Zunge steht jedoch durch

eine Gelenkstange mit dem Hebel f und dieser durch eine

andere Stange mit dem Hebel h in Verbindung. Auf dem

Drehzapfen von h sitzt ein in bestimmter Höhe über die

Bahn reichender Stab i (vgl. Fig. 13). Alle Kugeln,

deren Durchmesser kleiner ist als die Entfernung des Stabes i von der Bahn, gehen unter dem Stabe hinweg in den Weg B1; kommt jedoch eine

gröſsere Kugel, so trifft dieselbe an den Stab i, dreht

diesen zur Seite und damit die Zunge c, so daſs diese

Kugel dann in den Weg B gelangt.

Tafeln