| Titel: | G. Forbes und J. A. Timmis' elektrische Bremse. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 456 |

| Download: | XML |

G. Forbes und J. A. Timmis' elektrische

Bremse.

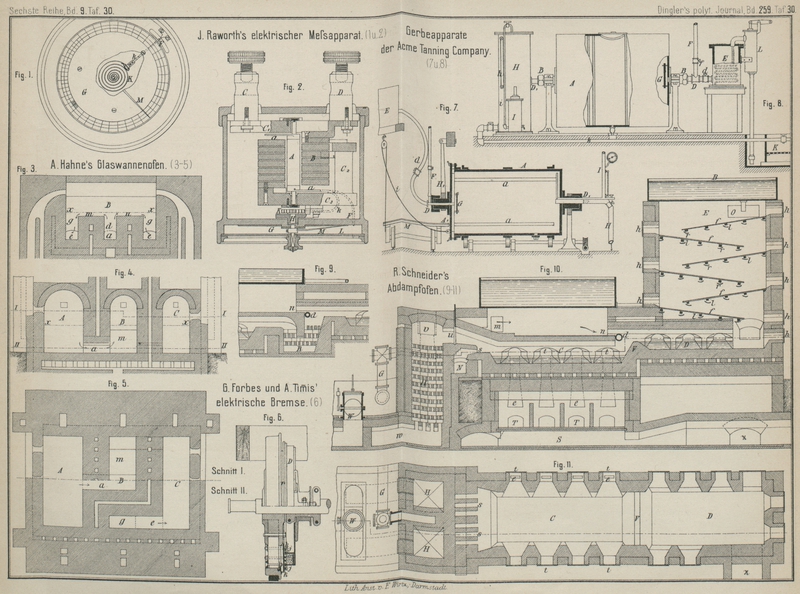

Mit Abbildung auf Tafel

30.

Forbes und Timmis' elektrische Bremse.

Während Achard (vgl. 1879 233

* 379) bei der neuern Form seiner elektrischen Bremse für Eisenbahnzüge von der

Radachse aus mittels zweier Reibungsscheiben eine andere Achse, welche einen zur

ersteren parallelen vierpoligen Elektromagnet trägt, in beständige Umdrehung

versetzt und dieser Elektromagnet, wenn ein Strom denselben durchläuft, zwei zu

beiden Seiten des Elektromagnetes angeordnete eiserne Scheiben anzieht und dadurch

mit in Umdrehung versetzt, so daſs die mit den Scheiben verbundenen, aber lose auf

dieselbe Achse aufgesteckten Muffen sich mit drehen und dabei die Bremsketten

aufwickeln und die Bremse in Thätigkeit versetzen, lassen G.

Forbes und Illius A. Timmis in London (* D. R.

P. Kl. 20 Nr. 33634 vom 9. Mai 1885) die Elektricität in verwandter Weise mehr

unmittelbar bremsend wirken. Sie bringen nämlich, wie aus Fig. 6 Taf. 30

ersichtlich, an dem auf der zu bremsenden Wagenachse ersichtlichen Rade oder an

einer besonderen auf dieser Achse aufgesteckten Scheibe auf der einen Seite einen

flachen, glatt abgedrehten Ring r aus einem

magnetisirbaren Materiale an und stellen dieser Radfläche eine ebenfalls aus

magnetisirbarem Materiale (vorzugsweise aus weichem Eisen) hergestellte Scheibe D gegenüber, deren Nabe die Radachse lose umgibt,

während die Scheibe in geeigneter Weise an dem Untergestelle des Wagens befestigt

ist, sich also nicht mit der Achse drehen, wohl aber sich ein wenig auf der Achse

hin und her verschieben kann. Diese Scheibe D bildet

ein ringförmiges einerseits offenes Gehäuse und in diesem ist eine

Elektromagnetspule in paralleler Lage zur Achse so angebracht, daſs ein sie

durchlaufender Strom das Gehäuse magnetisch macht. Vor der dem zu bremsenden Rade

zugewendeten Oeffnung des Gehäuses sind Ringe j und zu

beiden Seiten desselben und dem Rade etwas näher stehend, sind andere Ringe k aus gehärtetem Walzstahl von etwas federnden Haltern

angebracht, welche bei normaler Lage der Bremse ein wenig gegen den Ring r an der Fläche des Rades geneigt sind. Durch die

magnetische Anziehung werden die Ringe k bremsend gegen

das Rad gezogen und die stärkste Bremswirkung tritt ein, wenn auſser diesen Ringen

auch die zwischen ihnen liegenden Ringe j an die

Radfläche angedrückt werden. (Vgl. Amberger 1875 216 * 405. Kämpfe 1885 255 * 23.)

Tafeln