| Titel: | Apparate zur Herstellung und Verarbeitung von Gasen. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 508 |

| Download: | XML |

Apparate zur Herstellung und Verarbeitung von

Gasen.

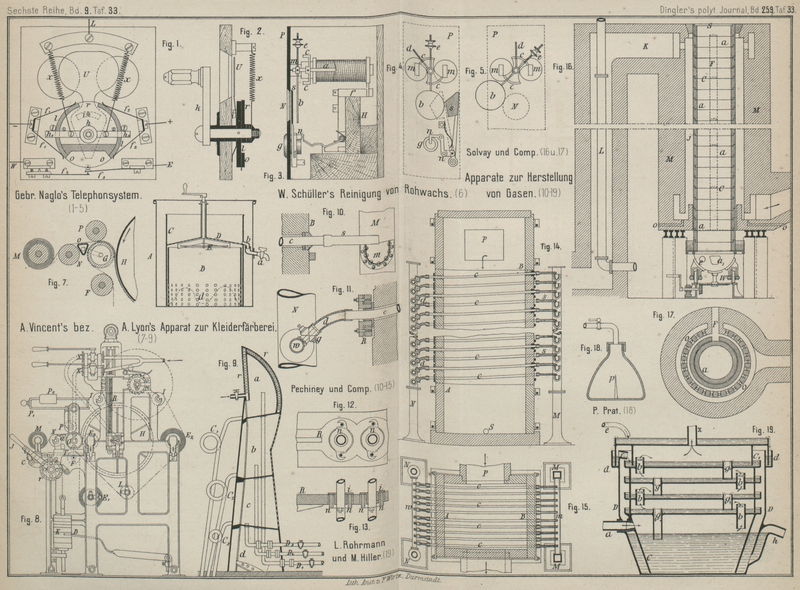

Patentklasse 12. Mit Abbildungen auf Tafel 33.

Apparate zur Herstellung und Verarbeitung von Gasen.

Der Kühler für Metall angreifende Gase, namentlich Chlor

und Salzsäure, von A. R. Pechiney und Comp. in

Salindres (* D. R. P. Nr. 34397 vom 31. Mai 1885) besteht aus einem Steinthurme mit

von kaltem Wasser durchflossenen Glasröhren als Kühlmittel. Diese Glasröhren c (Fig. 10 bis 15 Taf. 33)

ragen mit ihren Enden aus den Seiten des Thurmes heraus. Auf der einen Seite A ist jedes Glasrohr durch einen Kautschukschlauch d mit einer Röhre w

verbunden, welche von der hohlen Säule N mit Wasser

versorgt wird (Fig.

10). Auf der anderen Seite B flieſst das

Wasser wieder durch Schlauchansätze s in Rinnen m, aus denen es durch die hohle Säule M abgeleitet wird (Fig. 11). Damit die

Glasröhren c weniger leicht springen, müssen sie immer

mit Wasser gefüllt bleiben und läſst man sie daher etwas ansteigen. Da die sich an

der Oberfläche der Röhren c verdichtende saure

Flüssigkeit nach dem Ende A flieſst, so müssen hier die

Fugen gut gedichtet werden. Zu diesem Zwecke sitzt auf dem durchgehenden Ende des

Glasrohres ein kurzes Kautschukrohr i mit Flansche

(vgl. Fig. 12

und 13),

welche gegen den Stein durch den röhrenförmigen Theil der Stopfbüchse n fest angedrückt wird. Das Anziehen der Stopfbüchse

geschieht durch Schrauben, welche durch ihre ringförmige Flansche hindurchgehen und

in Gewinde, welche in die Schiene R eingeschnitten

sind, greifen. Die zu kühlenden Gase oder Dämpfe werden am besten nahe an der Decke

des Thurmes, etwa bei P, eingeführt und treten dann

nahe am Boden auf der entgegengesetzten Seite wieder aus. Die etwa im Thurme

condensirte Flüssigkeit läuft durch die Oeffnung S

aus.

Wenn eine der Glasröhren c zerbricht, so kann dieselbe,

sehr schnell und ohne die Thätigkeit des Apparates zu stören, entfernt und durch

eine neue Röhre ersetzt werden. Ob eine Röhre zerbrochen ist, merkt man durch die

Vermehrung der aus S ausflieſsenden Flüssigkeit und man

sieht leicht, welche Röhre es ist, da dann aus ihrem durch B hindurchgehenden Ende kein Wasser mehr ausflieſsen wird. Der Hahn g, welcher zu ihr gehört, wird sofort geschlossen, die

zerbrochene Röhre herausgenommen und eine neue eingesetzt, ohne die Thätigkeit des

Apparates zu unterbrechen.

Nach Solvay und Comp. in Brüssel (* D. R. P. Nr. 34404

vom 28. Juli 1885) wird zur Herstellung von Chlor durch

Erhitzen von Chloriden im Luftstrome eine stehende Retorte C (Fig.

16 und 17 Taf. 33) aus feuerfestem Thone verwendet, deren ringförmige Stücke a mit Falzen in einander greifen. Der Durchmesser der

Ringe nimmt von unten nach oben leicht ab, so daſs die Retorte eine etwas

kegelförmige Gestalt erhält, wodurch das Herabsinken der erhitzten Stoffe

erleichtert wird. Die Retorte ruht unten auf einem aus Metall hergestellten, auf

Rädern um eine senkrechte Achse beweglichen Wagen W,

welcher mittels eines Getriebes um sich selbst gedreht werden kann. Zweck dieser

Anordnung ist, die dem Rissigwerden stark ausgesetzte Retorte ohne Unterbrechung des

Prozesses an der Auſsenseite untersuchen und ausbessern zu können. Die Risse lassen

sich eben nicht verhindern und sind nach kurzem Gebrauche schon in solchem Umfange

vorhanden, daſs man an der Auslaſsöffnung kaum noch Gase abfängt. Um nun die

nöthigen Ausbesserungen an der Retorte im Ofen selbst vornehmen zu können, ist neben

der Drehbarkeit der Retorte noch in dem umgebenden äuſseren Mauerwerke M eine dasselbe von oben nach unten durchbrechende,

beim Nichtgebrauche geschlossene Oeffnung F vorgesehen,

vor welcher man die Retorte durch Drehung ihres Wagens W vorbeibewegt. Man könnte diese Oeffnung ohne Unbequemlichkeit auch

staffelförmig gestalten.

Bei der auf der Zeichnung dargestellten Anordnung würde man den Zufluſs der Gase

unterbrechen müssen, um die Retorte drehen zu können. Um dies zu vermeiden, hat man

die Achse des Wagens hohl zu machen und die Zuführung der Gase durch diese zu

bewirken, so daſs keinerlei Unterbrechungen des Betriebes stattzufinden braucht.

Ein Generator liefert das zum Erhitzen der Retorte erforderliche Gas und durch Kanäle

o tritt die Verbrennungsluft zu, während die

Verbrennungsgase durch den Zug K zur Esse entweichen.

Die zur Reaction innerhalb der Retorte nöthige Luft wird durch das im Zuge K niedersteigende Rohr L

eingetrieben und ist auf diese Weise schon vorgewärmt, wenn sie bei e unten in die Retorte eintritt. Die Beschickung findet

von oben statt, die Chlor haltigen Gase entweichen bei S, die ausgenutzten Stoffe werden bei a1 entfernt.

Um Gase durch eine Flüssigkeit zu lösen, steht nach L. Rohrmann in Krauschwitz und M. Hiller in Berlin (* D. R. P. Nr. 34398 vom 7. Juni 1885) der Rand des

flachen Gefäſses C (Fig. 19 Taf. 33) auf dem

Boden des äuſseren Gefäſses D. Das Gas tritt durch Rohr

a ein, streicht über die Löseflüssigkeit, der nicht

gelöste Rest zieht in der Pfeifrichtung durch die Rohre b nach oben und entweicht durch Rohr z. Die

Löseflüssigkeit gelangt durch Rohr e in das obere

Gefäſs C1, flieſst über

den Rand desselben in die Rinne d, dann durch Rohr f und die Ueberlaufrohre g

nach unten, um schlieſslich durch Rohr h

abzulaufen.

P. Prat in Lanildut, Frankreich (* D. R. P. Nr. 34023

vom 30. Mai 1885) will zur Entwickelung von Gasen

Gefäſse anwenden, welche, wie Fig. 18 Taf. 33 zeigt

durch eine Scheidewand p getheilt sind. Die

betreffenden Stoffe

werden getrennt in die einzelnen Abtheilungen eingefüllt, dann wird der Behälter

geschlossen und durch Schütteln in bekannter Weise die Gasentwickelung

eingeleitet.

Tafeln