| Titel: | Neuerungen an Arbeitsmessern (Dynamometern). |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 525 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Arbeitsmessern

(Dynamometern).

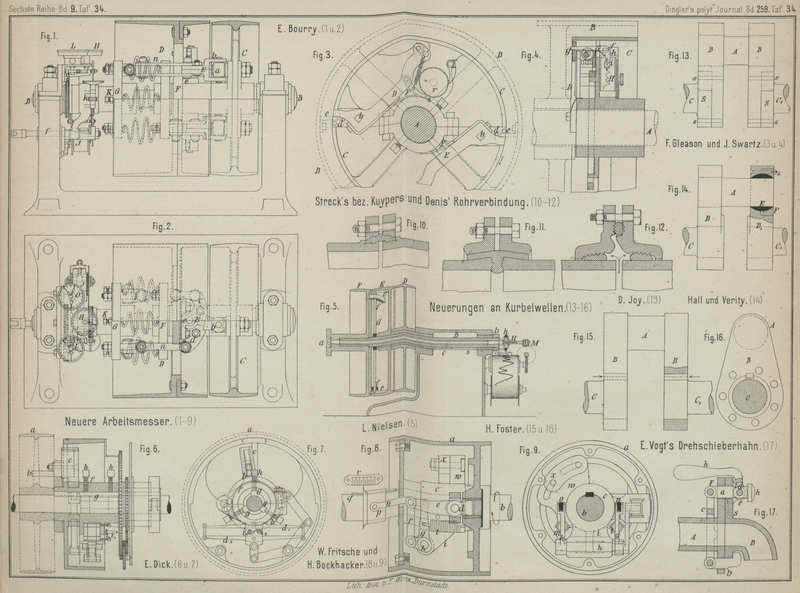

Patentklasse 42. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 34.

Neuerungen an Arbeitsmessern (Dynamometern).

Walther-Meunier berichtet im Bulletin de Mulhouse, 1884 * S. 488 über ausgeführte Versuche zur Bestimmung des Wirkungsgrades von Dampfmaschinen. Bei

denselben wurde ein Bremsdynamometer von E. Brauer (vgl. 1881 241 *

426. 1883 247 * 200) benutzt, wobei als Bremsband 4

Drähte in die Killen des als Seilscheibe gebildeten Schwungrades der Maschine gelegt

wurden. Bei diesen längere Zeit andauernden Versuchen zeigte sich, daſs die

angebrachten Nadelschmiergläser zuweilen keine genügende Schmierung der

Reibungsflächen ergaben und dann Talg zu Hilfe genommen werden muſste. In Folge der

sich steigernden Erhitzung des Schwungradkranzes wurde aber dieses Schmiermaterial

flüssig und durch die Fliehkraft abgeschleudert; hieraus entstanden plötzliche

Spannungsänderungen in den Sicherheitsschnüren und es mufften entsprechend die

Spannschrauben gestellt werden. Während Brauer angibt,

daſs eine genügende Luftkühlung des Scheibenkranzes eintritt, wenn die Oberfläche

desselben für je 1 Pferd Nutzleistung der Maschine 0qm,1 beträgt, so zeigte sich, trotzdem die Oberfläche der Seilscheibe für

1 Pferd Nutzleistung 0qm,35 betrug, doch nach 2

bis 3 Stunden eine zu starke Erhitzung des Scheibenkranzes, so daſs eine Abkühlung

mittels gefeuchteter Tücher nothwendig wurde. Walther-Meunier schlieſst, daſs nachfolgende Vorzüge des Brauer'schen Bremsdynamometers gegenüber dem Prony'schen Zaume bestehen: Die Schmierung durch

Seifenwasser und die damit verbundenen Unzuträglichkeiten sind vermieden, das Brauer'sche Bremsdynamometer zeigt bei gleicher

Leistung gedrängtere Anordnung, der Gang ist ruhiger und die Beobachtung deshalb

genauer, die selbstthätige Regelung ergibt ein weniger häufiges Anziehen der

Klemmschraube. Diesen Vorzügen stehen aber nach Walther-Meunier folgende Nachtheile gegenüber: Dasselbe Bremsdynamometer

ist nur für diejenige Maschine brauchbar, für welche es besonders construirt ist;

für Maschinen, welche ein verzahntes Schwungrad besitzen, ist eine besondere

Bremsscheibe nothwendig, welche zur Erzielung einer ausreichenden Luftkühlung groſse

Abmessungen erhalten muſs; das Brauer'sche Dynamometer

ist durch seine Construction und seine Aufstellung kostspieliger und verlangt von

Demjenigen, welcher Versuche damit anstellt, ein gründlicheres Studium als der Prony'sche Zaum. Verfasser folgert ferner aus den

während der angegebenen Versuche gemachten Beobachtungen, daſs das Brauer'sche Bremsdynamometer für lang andauernde

Messungen nicht zu empfehlen sei.

Bei dem selbstthätigen Bremsdynamometer von V. Cadiat, welches nach dem Portefeuille des Machines, 1885 * S. 176 seit einigen Jahren von Ed. Mourraille und Comp. in Toulon verwendet wird,

setzt sich das Bremsband aus einer Anzahl von Stäben aus Eichenholz zusammen, welche auf ein dünnes

Eisenband geschraubt sind (vgl. Ch. Beer 1885 255 * 185). Die beiden Enden des Bandes sind auf der

Scheibe nur so weit von einander entfernt, als es in Rücksicht auf die

voraussichtliche Abnutzung der Bremshölzer erforderlich ist, und trägt jedes Ende

eine schmiedeiserne Gabel, in welche zwei Schraubenmuttern beweglich eingesetzt

sind. Durch diese Muttern geht eine mit Links- und Rechtsgewinde versehene

Schraubenspindel mit Handrädern, mittels welcher das Bremsband entsprechend

angezogen wird. Festgehalten wird das Bremsband mit Hilfe eines Seiles, welches an

der einen Gabel befestigt ist und die untere Hälfte des Bremsbandes mit umschlingt,

worauf es über eine an der Decke befestigte Seilscheibe von hinreichend groſsem

Durchmesser geführt wird. Der von der Rolle herabhängende Theil des Seiles trägt

eine Wageschale, auf welche die erforderlichen Gewichte aufgelegt werden. An der

Unterseite dieser Wageschale ist eine Kette aus Eisenstäben von bestimmtem Gewichte

angebracht; nach dem Maſse, in welchem die Wageschale steigt oder fällt, vermehrt

oder vermindert sich die Zahl der Stäbe, welche von der Wageschale getragen werden.

An dem Bremsbande sind zwei quer vorstehende Stäbe befestigt, welche die

Schwankungen des Bremszaumes begrenzen und auch den Umfang des Spieles dieses

Gehänges bestimmen.

Man braucht deshalb nicht, wie bei dem Prony'schen

Zaume, einen langen Hebel zu beobachten, welchen man immer wagerecht zu halten

bestrebt sein muſs; der Hebel der Umfangskraft des Zaunes ist vielmehr immer

derselbe und gleich dem Abstande des Radmittels von der Mittellinie des das

Bremsband umschlingenden Seiles, welcher mit der Stellung des Bandes sich nicht

ändert. Weiterhin hat man nicht nöthig, fortwährend die Wageschale zu beschweren und

wieder zu entlasten, um sie im Gleichgewichte zu halten; dies besorgt das Gehänge in

völlig selbstthätiger Weise. Es genügt, jedesmal die Anzahl der in der Luft

schwebenden Stäbe zu zählen, deren Gewicht dann der Last auf der Wageschale einfach

zugezählt wird.

Zur Regelung der Reibung des Bremsbandes bedarf man nur einen einzigen Mann an dem

Handrade; mit wenig Aufmerksamkeit ist derselbe leicht im Stande, die Schwingungen

des Zaumes innerhalb der durch die beiden Querstäbe gegebenen Grenzen zu halten. Zur

Schmierung des Bremsbandes verwendet man starkes Seifenwasser, welches man entweder

in die Radgrube schüttet, oder in geeigneter Weise zwischen die Bremshölzer

einführt. Ist der Umfang des Rades mit Seilspuren versehen, so führen diese das

Schmierwasser in völlig genügender Weise den Bremsflächen zu; ist die Scheibe aber

glatt, so muſs man in den Hölzern entsprechende Rinnen anbringen. Die Bremsscheibe

und die Seilscheibe müssen hinreichend groſs sein, um die Wirkung der

Seilsteifigkeit und der Zapfenreibung unmerklich zu machen.

Bei einer 5stündigen Bremsung, welche an einer Maschine von 95 Pferd vorgenommen wurde,

wurde der Bremszaum auf das mit Seilspuren versehene Schwungrad gelegt und die

Bremshölzer nutzten sich nur in so geringem Grade ab, daſs der Hebelarm der

Umfangskraft nahezu als unveränderlich angenommen werden konnte.

An summirenden Arbeitsmessern sind mehrere Neuerungen

angegeben worden. Die Triebkraftwage von E. A. Bourry in Hörn, Schweiz (* D. R. P. Nr. 29385 vom

24. April 1884) soll abzugebende oder gebrauchte Betriebskräfte messen und

aufzeichnen, also die Nutzleistung angeben, im

Gegensatze zum Indicator, welcher die indicirte Leistung aufzeichnet. Die Patentschrift gibt zwei verschiedene

Ausführungen an, von welchen die eine als Vorgelege mit Riemenbetrieb, die andere

als Kuppelung zur Einschaltung in die Triebwerkswelle benutzt wird. Fig. 1 und 2 Taf. 34 veranschaulichen

die Einrichtung für die erstere Verwendungsart. Die Vorgelegewelle B trägt die lose Riemenscheibe C, welche von der Kraftmaschine getrieben wird, und die Festscheibe D, von der ein Riemen zur Arbeitsmaschine führt. Die

nachgebende Verbindung zwischen dem treibenden und getriebenen Theile erfolgt

dadurch, daſs die als Mitnehmer wirkende Scheibe C mit

zwei einander gegenüber stehenden Zapfen a versehen

ist, um die mittels eines Gelenkstückes die gabelförmigen Enden der kurzen Arme b je eines dreiarmigen Wagebalkens E fassen, welche um die in der Festscheibe gelagerten

Zapfen e schwingen können; die beiden anderen Arme c und d der Wagebalken E sind jedoch durch die Stangen n gelenkig mit den auf der Welle B

verschiebbaren Scheiben F und G verbunden, welche durch Federn stets aus einander gedrängt werden.

Die an den Zapfen a wirkende Umfangskraft wird nun

unmittelbar durch den Arm b auf die Zapfen e und damit auf die Scheibe D übertragen; hierbei aber bewegen sich der jeweiligen übertragenen Kraft

entsprechend die Wagebalken E und deren Arme e und d verschieben die

Scheiben F und G gegen

einander, bis die dabei zusammengedrückten Federn den in den Stangen n auftretenden gleich groſsen Kräften das Gleichgewicht

halten. Die Bewegungen der Scheiben F und G entsprechen somit den Aenderungen der Umfangskraft

und werden deshalb zur fortwährenden Messung der letzteren auf verschiedene

Meſsinstrumente übertragen; hierzu ist die Scheibe G

mit einer langen Nabe K versehen, welche einen losen

Ring k trägt, der durch den Führungsstift f verhindert ist, an der Drehung um B theilzunehmen. Der Ring k hat die Aufgabe, auf die Meſsinstrumente entsprechend einzuwirken; in

welcher Weise dies geschehen soll, ist in der Patentschrift nicht näher angegeben.

In letzterer werden folgende Instrumente genannt, an welken die Ergebnisse abzulesen

sind: Die Kapsel H, deren Zeiger beständig die jeweilig

zu überwindende Kraft angibt, als Dynamometer; der Dynamograph J, bei welchem die übertragene Arbeit auf einem

endlosen Papierstreifen als Diagramm aufgezeichnet wird; der Dynamognom

L, welcher jederzeit die Summe der von einem bestimmten

Zeitpunkte an übertragenen Arbeit angibt, und ein gewöhnlicher Umdrehungszähler O.

Wird der Apparat als elastische Kuppelung zwischen den treibenden und getriebenen

Theil einer Triebwerkswelle geschaltet, so fallen natürlich die Riemenscheiben weg

und sind durch zwei Kurbeln, welche auf den betreffenden Wellenenden befestigt sind,

und durch einen Kreuzkopf ersetzt. Die Uebertragung von der Doppelkurbel auf den

Kreuzkopf geschieht in der vorher beschriebenen Weise durch Wagebalken und Federn,

welche letztere jedoch hier auf Zug beansprucht werden; die Aufzeichnung der

übertragenen Arbeit geschieht durch die genannten Instrumente. In der zweiten Form

gleicht der Apparat dem früher von Bourry angegebenen

dynamometrischen Regulator (vgl. 1880 236 * 188. 1883 247 229). Die

Bourry'sche Triebkraftwage wird sich besonders zur

fortlaufenden selbstthätigen Aufzeichnung der Kräfte eignen, welche bei der Vermiethung von Betriebskräften an kleine

Gewerbtreibende während einer bestimmten Zeit gebraucht wurden. Bourry und Sequin in Zürich verfertigen den Apparat in

den zwei genannten Formen in je 3 Gröſsen für verschiedene Leistung. Es ist noch zu

erwähnen, daſs Bourry empfiehlt, für die Benutzung

seiner Triebkraftwage zu feinen Messungen alle Drehpunkte statt durch Zapfen durch

Schneiden und Pfannen zu bilden.

Die fortlaufende Messung einer übertragenen Umfangskraft durch Aufzeichnung der in

Folge der Einwirkung derselben entstehenden Formänderung von Federn findet auch bei

dem Dynamometer von F. A.

Gleason und J. H. Swartz in Brooklyn, Nordamerika (* D. R. P. Nr. 29812 vom 5. März 1884) statt. Wie Fig. 3 und 4 Taf. 34 zeigen, sind auf

einer Vorgelege- oder auf der Triebwerkswelle A selbst

zwei Scheiben B und C

angebracht, von welchen die erstere als Treibscheibe lose auf A sitzt und mit Hilfe einer elastischen Kuppelung die

zweitheilige, auf A festgeklemmte Scheibe C bewegt, indem die an B

befestigten Mitnehmer e gegen die kurzen Arme d der um die Zapfen b

drehbaren Hebel D und E

drücken. Die an diesen Hebeln befestigten Federn F,

welche sich gegen die Nabe der Scheibe C legen, werden

dabei flacher gedrückt und diese Formänderung, welche der jeweilig übertragenen

Kraft entsprechen wird, bedingt eine gewisse Gleichgewichtslage der Hebel D und E, die fortlaufend

aufgezeichnet wird; letzteres geschieht in folgender Weise: Der Arm g des um f drehbaren

Winkelhebels G (vgl. Fig. 4) steckt in einer

Oeffnung des Hebels D, während der andere Arm von G einen Bleistift i trägt,

den eine Feder stets gegen das Papierband H andrückt.

Das Band H rollt sich von einer in der Scheibe b lose gelagerten Trommel ab, wird über eine Stütze

geführt und wickelt sich auf einer Spule auf, die durch das Schaltrad r ruckweise gedreht wird, indem in letzteres die an D drehbare Klinke s

greift. Dem Ausschlage

des Hebels D entsprechend findet also eine geringere

oder gröſsere Vorwärtsbewegung des Schreibwerkbandes statt, auf das der Bleistift

i, dem Hebelausschlage folgend, einen Linienzug

aufzeichnet, welcher der Gröſse der übertragenen Kräfte entspricht. Um diese

zwischen weiteren Grenzen messen zu können, als es durch die gegebene Anordnung

möglich ist, können die Drehpunkte b der Hebel D und E in einer nicht

gezeichneten einfachen Weise verstellt werden, so daſs eine Verlängerung oder

Verkürzung der kurzen Hebelarme eintritt.

Ein weiteres Triebwerksdynamometer mit elastischer

Kuppelung ist auch die von E. J. Dick in Chemnitz (* D.

R. P. Nr. 28534 vom 2. April 1884) vorgeschlagene sogen. dynamometrische Kurbel. Dieselbe wird dadurch in Thätigkeit gesetzt, daſs

die Riemenscheibe a (Fig. 6 und 7 Taf. 34), welche die zu

messende Betriebskraft von der Kraftmaschine auf die Triebwerkswelle überträgt,

losgekeilt wird und nun mit einem ihrer Anne gegen den Mitnehmer b des Kurbelarmes c, der

durch eine Hebelanordnung mit der Feder d2 verbunden ist, stöſst und diesen dadurch mit

umdreht. Die Feder d2

ist mit einer Feder d1

verbunden, welche an der Nabe f des Gehäuses befestigt

ist, das als Schutz und Träger sämmtlicher Theile des Dynamometers dient. Die Nabe

f, zum leichteren Anbringen auf der Welle aus zwei

gelenkig verbundenen Theilen zusammengesetzt, wird auf dieser durch drei Keile g, welche durch die Schrauben h festgeklemmt werden, befestigt. Wird nun die an die Arbeitsmaschine

abzugebende Kraft durch den Apparat geleitet, so wird eine dieser Kraft

entsprechende Durchbiegung der Federn d1 und d2 entstehen. Um von dieser ein Diagramm zu erhalten,

sind 2 Schreibstifte i1

und i2 angewendet, von

welchen i1 fest mit der

Nabe f verbunden ist und die Nulllinie des Diagrammes

beschreibt, während i2

mit den Federn in Verbindung steht und eine Linie in nahezu radialer Richtung auf

einer Papierscheibe aufzeichnet, welche langsam gedreht wird. Hierzu ist ein

Planetenräderwerk auf der Welle angebracht, von welchem das Grundrad durch eine

gegen seine Nabe gepreſste Bremse festgestellt wird.

Mit dem Apparate ist auch ein Umdrehungszähler verbunden, so daſs die übertragene

Arbeit während eines bestimmten Zeitraumes durch Rechnung gefunden werden kann.

Das von W. Fritsche und H.

Bockhacker in Berlin (* D. R. P. Nr. 32468 vom 7. December 1884) angegebene

Rotationsdynamometer soll an einer Skala in jedem

Augenblicke die übertragene Kraftgröſse anzeigen und ist hauptsächlich für schnell

laufende Wellen, wie bei Dynamomaschinen, bestimmt. Wie

in Fig. 8 und

9 Taf. 34

veranschaulicht ist, erfolgt die Arbeitsübertragung auf die getriebene Maschinen-

oder eine Vorgelegewelle durch die Scheibe a. Auf der

Welle b ist innerhalb der Scheibe a die Kurbelnabe c

festgekeilt, in welcher, auf dem Zapfen d drehbar, der

Hebel e gelagert ist; letzterer steht mittels der

Schiene f mit dem Winkelhebel g in Verbindung,

welcher, auf der Welle h sitzend, in dem Arme i der Nabe c gelagert ist.

Auf dem anderen Ende der Welle h ist ein zweiter Hebel

k befestigt. Die beiden Hebel g und k stehen mit den

Schraubenfedern l und m in

Verbindung, welche am anderen Ende in Lappen befestigt werden, die ebenfalls an der

Nabe c angegossen sind. An die Hebel g und k sind die Schienen

n und o angeschlossen,

welche am anderen Ende drehbar an der Hülse p sitzen,

die auf der Welle b verschiebbar ist; zur sicheren

Führung derselben ist auf dieser Welle noch der Keil q

angebracht. Der scharfe Rand der Hülse p spielt an

einer Skala r. Das kürzere Ende des Hebels e, welches an den entsprechenden Stellen kugelförmig

abgerundet ist, wird in einer Aussparung der lose auf b

laufenden Riemenscheibe zwischen Stahlplatten gefaſst. An der fest aufgekeilten

Kurbelnabe c ist noch ein Lappen w angegossen, welcher eine verstellbare Platte x trägt. Diese Theile dienen zur Gewichtsausgleichung

der umlaufenden Theile i, g, f u.s.w.

Es ist nun ersichtlich, daſs durch Drehung der Riemenscheibe a eine Spannung bezieh. Ausdehnung der Federn l und m und demzufolge eine Verschiebung der

Hülse p auf der Welle bewirkt werden wird und zwar so

weit, bis sich die treibende Kraft der Riemenscheibe mit dem an der Welle wirkenden

Widerstände ins Gleichgewicht gesetzt hat. Der an der Skala abzulesende Weg der

Hülse ist also ein in jedem Augenblicke während der Bewegung ersichtliches Maſs für

die übertragene Kraft.

Einen eigenartigen Vorschlag zur Messung der übertragenen Arbeit hat Deny gemacht, indem derselbe mit einem Dynamometer eine

kleine Pumpe verbinden und aus der durch diese geförderten Wassermenge die Leistung bestimmen will,

welche von einer Kraftmaschine auf eine Arbeitsmaschine übertragen wird. Wird dabei

die Pumpe von der Kraftmaschine aus betrieben, so entspricht die geförderte

Wassermenge dem zurückgelegten Wege der zu messenden Umfangskraft; um auch die

Wassermenge von der letzteren selbst abhängig zu machen, ist eine Vorrichtung

angeordnet, durch welche der übertragenen Kraft entsprechend ein Theil des

geförderten Wassers wieder in den Saugbehälter flieſsen kann, so daſs die zum

Wassermesser schlieſslich flieſsende Wassermenge sowohl dem zurückgelegten Wege, als

auch der übertragenen Kraft, somit der übertragenen Arbeit entspricht und also ein

Maſs für dieselbe gibt. Nach der dem Bulletin

d'Encouragement, 1884 Bd. 11 * S. 363 entnommenen Textfigur wird eine

Vorgelegewelle S angeordnet, welche die von der

Kraftmaschine getriebene Festscheibe V und die

Losscheibe W trägt und die in sie eingeleitete Kraft

durch einen festen Mitnehmer E und vier Blattfedern auf

die Scheibe Y überträgt, von der aus die

Arbeitsmaschine getrieben wird. In Folge der hierbei eintretenden und der

übertragenen Kraft entsprechend sich ändernden Durchbiegung der Federn bleibt die Scheibe Y etwas gegen die Scheibe V zurück. Diese kleine Rückwärtsbewegung wird durch den Zahnbogen J, das Rädchen F und durch

das Kegelräderpaar H, I auf eine Schraube übertragen,

welche hierdurch auf der Welle S eine Verdrehung

erfährt, dabei aber an einer Längsverschiebung gehindert ist. Die in die Schraube

greifende Mutter K wird deshalb auf der Welle S entsprechend der übertragenen Arbeit verschoben und

diese Bewegung wird durch den Hebel R und die Stange

N auf einen Schieber M

übertragen, welcher die an der Pumpe geförderte Wassermenge je nach seiner Stellung

theilweise von A nach dem Abflüsse B und theilweise durch C

nach einem Wassermesser leitet. Die in letzterem gemessene Wassermenge entspricht

also der übertragenen Arbeit. Für genaue Messungen wird Deny's Apparat allerdings nicht geeignet sein.

Textabbildung Bd. 259, S. 531 Bei den bisher beschriebenen summirenden Arbeitsmessern waren zur

elastischen Kuppelung des treibenden und getriebenen Theiles Federn benutzt; in anderer Weise bildet L.

Nielsen in Kopenhagen nach dem Génie civil,

1885 Bd. 6 * S. 232 die Kuppelung, indem das Dynamometer als Vorgelege construirt

ist und die Uebertragung des Drehmomentes von der treibenden Riemenscheibe auf die

getriebene durch eine in der hohlen Vorgelegewelle angeordnete lange Stahlstange erfolgt, die an ihren Enden mit je einer

der Scheiben verbunden ist. Es entsteht hieraus eine gegenseitige Verdrehung der

Stangenenden und damit eine dem wechselnden Drehmomente entsprechend sich ändernde

Verdrehung der Scheiben gegen einander, welche ähnlich wie bei dem Dynamometer von

Schuckert (vgl. 1879 233

* 301) gemessen wird. Wie aus Fig. 5 Taf. 34 zu

entnehmen ist, sitzt auf der hohlen Vorgelegewelle B

die Festscheibe E, welche von der Kraftmaschine

getrieben wird, ferner die Losscheibe D zum Ausrücken

des Dynamometers und die Losscheibe F, welche von E mitgenommen wird und ihr Drehmoment an die

Arbeitsmaschine abgibt. Die Stahlstange c ist an ihren

Enden a und b einerseits

fest mit B, andererseits fest mit der Nabe von F verbunden. Die in Folge des durch die Stange c geleiteten Drehmomentes entstehende gegenseitige

Verdrehung der Enden a und b bewirkt ein Zurückbleiben der Scheibe F

gegen E, welches sich nach dem Drehmoment ändert und in

folgender Weise fortdauernd gemessen wird: Am Scheibenkranze E befinden sich zwei Schlitzführungen e,

welche parallel der Welle B gerichtet sind; schräg dazu

stehen zwei Paar gebogene Schlitzführungen f, welche am

Scheibenkranze F sitzen. In diese Schlitzführungen

passen die Enden einer Stange G, welche mit einem Ringe

lose die Welle B umfaſst. Verdreht sich nun in Folge

einer eintretenden Aenderung des übertragenen Drehmomentes F gegen E, so bewirken die schrägen

Gleitschienen f eine Verschiebung der Stangenenden G in den Führungen e längs

der Achse der Welle B. Diese Verschiebung wird nun von

dem Nabenringe der Stange G aus durch in B verschiebbar angeordnete Stangen s (wie eine solche auf der unteren Seite von B heraus gezeichnet ist) auf die Scheibe H übertragen, welche sich lose auf der Stange c verschieben kann, jedoch an der Drehung Theil nimmt.

Die Scheibe H hat am Umfange eine Spur, in welcher ein

Ring h sitzt, der mit einem Zapfen in einen darunter

befindlichen Hebel eingreift. Dieser Hebel trägt an seinem Ende einen Schreibstift,

der ein Diagramm auf ein sehr langsam vorbei bewegtes Papierband aufzeichnet. Die

langsame Bewegung der Trommel, auf welche letzteres sich aufwickelt, wird von der

sich mit der Welle B drehenden Stange c durch ein Schraubenräderwerk M abgeleitet. Die Diagramme werden, wie aus einer Figur der genannten

Quelle ersichtlich ist, deutlich, der Einfluſs der Fliehkraft, welcher bei dem

Dynamometer von Gleason und Swartz bezieh. Dick die Aufzeichnung der

Diagramme in je nach der Drehgeschwindigkeit wechselnder Weise veranlaſst, fällt

hier weg und gegenüber den summirenden Arbeitsmessern, bei welchen der Schreibstift

mit dem Apparate sich fortwährend dreht, ist bei dem Nielsen'schen Dynamometer auch eine augenblickliche Ablesung möglich.

Dagegen ist an dem vorliegenden Apparate die Uebertragung der gegenseitigen

Verdrehung der treibenden und getriebenen Scheibe durch die Führungen e, f auf die Stange G und

von dieser durch die in der Welle B liegenden Stangen

s auf die Scheibe H

nicht zweckmäſsig, da einerseits hierdurch bedeutende Reibungen auftreten werden,

andererseits die Gefahr eines Klemmens der Stange G in

den Führungen nicht ausgeschlossen ist. Ferner kann der Apparat nicht auf eine

Triebwerkswelle zur Messung des durch dieselbe geleiteten Drehmomentes gebracht

werden.

Tafeln