| Titel: | Ueber Neuerungen an Kokesöfen. |

| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 551 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Kokesöfen.

(Patentklasse 10. Fortsetzung des Berichtes Bd.

257 S. 410.)

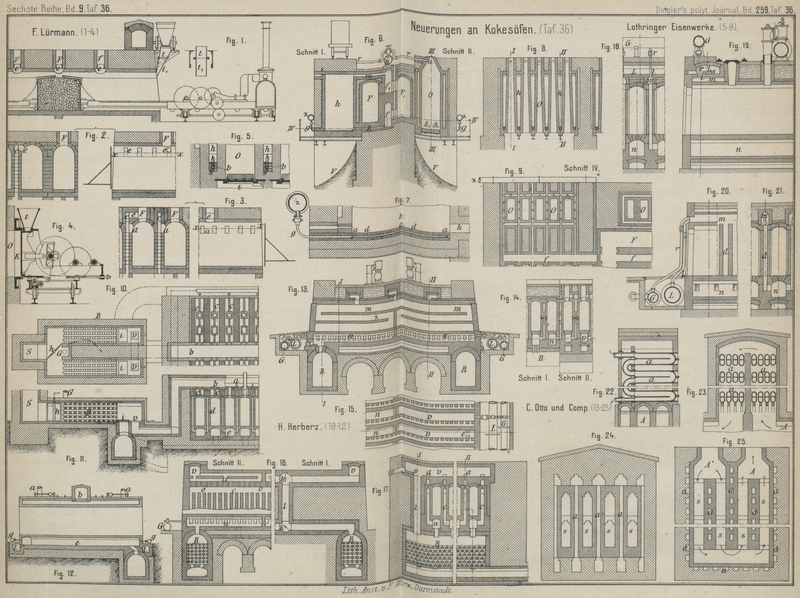

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 36.

Ueber Neuerungen an Kokesöfen.

F. W. Lürmann in Osnabrück (* D. R. P. Nr. 31660 vom 29.

Juli 1884) macht weitere Vorschläge, um die zu verkokenden

Brennstoffe zusammen zu pressen (vgl. 1885 256 *

359). Um bei gewöhnlicher Lage der Füllöffnungen F

(Fig. 1

Taf. 36) den Ofen bequem füllen zu können, werden neue Füllöffnungen f in der Nähe der Thür angelegt, oder es wird über den

Thüröffnungen ein Geleise angebracht, um das letzte einzufüllende Material unter

Beihilfe eines Trichters t, dessen unterer Theil t1 abziehbar ist, so in

die Ofenenden fallen zu lassen, daſs es zwischen die Druckvorrichtung und das

gepreſste Material gelangt.

Nach einem anderen Vorschlage fallen die Brennstoffe aus dem Trichter t (Fig. 4 Taf. 36) beim

Rückgange des Kolbens K in das Kolbengehäuse und werden

durch den Kolben so lange von einer oder von beiden Seiten in den Ofen O gedrückt, bis derselbe ganz mit gepreſstem Material

gefüllt ist.

Damit hierbei die Gasabführungsöffnungen a (vgl. Fig. 3 Taf. 36)

nicht verstopft werden, füllt man den Kokesöfen zunächst weniger hoch als bisher und

übt dann den Druck schon auf diese niedrige Füllung aus, so daſs das gepreſste und

damit aufgestiegene Material nicht höher als bis zu diesen Oeffnungen steigen kann;

oder man mauert die bisherigen Gasabzugsöffnungen a mit

feuerfesten Steinen zu und bringt neue Gasabzugsöffnungen e im Ofengewölbe (Fig. 2) oder in den

Füllöffnungen F (Fig. 1 und 3), oder nur an den

Ofenenden der Kokesöfen an und verbindet diese neuen Gasabzugsöffnungen e mit den bisherigen Seiten- und Sohlenzügen der

Kokesöfen durch besondere über letztere hingeführte Verbindungskanäle c.

Man füllt im Falle der in Fig. 3 veranschaulichten

Einrichtung die Stoffe mit Hilfe eines in F

eingehängten, die Gasabzugsöffnungen e vor den

einfallenden Materialien schützenden Trichters in den Kokesöfen und richtet Füllung

und Pressung der Stoffe so ein, daſs diese nicht bis zu den neuen Gasabzugsöffnungen

e, sondern etwa nur bis zu der Linie x reichen.

Die Lothringer Eisenwerke in Ars a. d. Mosel (* D. R. P.

Nr. 32841 vom 5. Juli

1884) wollen dadurch die schwere Zugänglichkeit der Appolt'schen Kokesöfen vermeiden und

auſserdem eine leichtere und billigere Verladungsweise

ermöglichen, daſs sie eine gröſsere Anzahl senkrechter Oefen O (Fig.

5 bis 9 Taf. 36) in lang gestreckter Doppelreihe in Unterabtheilungen von je 5

für sich abgeschlossenen Kammersystemen zusammenbauen. Zwischen diesen beiden

Ofenreihen liegen die Feuerkanäle F und f.

Bei Verkokung der Kohlen ohne Gewinnung der Nebenproducte geht der Prozeſs in

folgender Weise vor sich: Nachdem der Ofen O durch die

Füllöffnung a geladen ist, treten die sich

entwickelnden Gase durch die am unteren Ende des Ofens befindlichen Schlitze s in den Heizraum h,

woselbst sie mit der durch die Kanäle k kommenden

heiſsen Luft verbrennen. Die Verbrennungsgase werden am oberen Ende des Heizraumes

h durch die Kanäle m

nach dem Sammelkanale f1 abgeführt, von welchem aus sie durch die Hauptkanäle F bezieh. F1 zu den Kesseln geleitet werden.

Bei Betrieb der Oefen mit Gewinnung der Nebenproducte sind die Schlitze s in den Oefen geschlossen und die sich entwickelnden

Gase treten durch das Rohr r in das über der ganzen

Ofengruppe liegende Sammelrohr R, von wo aus sie nach

den Apparaten zur Gewinnung der Nebenproducte gelangen. Nachdem die Gase von Theer

und Ammoniak befreit sind, werden dieselben durch die Rohre z und die Zweigrohre g zwischen je zwei

Kammern in den Verbrennungsraum h geführt. Die Sohle

dieser Verbrennungsräume h ist durch hohle, feuerfeste

Steine d gebildet. Diese Steine d besitzen, entsprechend dem Gasrohre g,

Oeffnungen a, durch welche an verschiedenen Stellen die

Gase in den Heizraum h eintreten; ferner haben die

Gasrohre g noch seitliche Oeffnungen b (Fig. 5), aus welchen die

Gase durch die das Rohr g umgebenden Hohlsteine nach

den Stirnwänden der Oefen geleitet werden. Beim Austritte der Gase aus den

Oeffnungen a und b

verbrennen dieselben mit der durch den Kanal k

zutretenden heiſsen Luft.

Die kalte Luft geht durch den vorher von den abziehenden Gasen erhitzten Hauptkanal

F, erwärmt sich hier und tritt dann in den

Vertheilungskanal f, aus welchem sie durch die

Einzelkanäle k in die Verbrennungsräume h unten eintritt, um hier mit dem zuströmenden Gase zu

verbrennen. Die Verbrennungsproducte dagegen treten durch die sich am oberen Ende

des Verbrennungsraumes h befindlichen Abzugskanäle m in den Sammelkanal f1 von welchem aus sie den Heizkanal F1 vorwärmen. Der

Wechsel in der Luftzuführung wird durch Umstellen von Schiebern erreicht; zu

gleicher Zeit müssen die Kanäle Fund F1 abwechselnd mit der Luft bezieh. dem Kamine in

Verbindung stehen.

Bei Beendigung des Verkokungsprozesses werden die Thüren t der Oefen heruntergeklappt, so daſs die Kokessäule durch ihr

Eigengewicht auf die schräge Ablösch- und Verladerampe V fällt.

C. Otto und Comp. in Dahlhausen (* D. R. P. Nr. 32520

vom 13. Januar 1885, Zusatz zu Nr. 18795, vgl. 1884 252 *

254. 1885 256 * 545) verbinden bei Regenerativkokesöfen die Regeneratoren R (Fig. 16 und 17 Taf. 36)

mit den Luftvertheilungskanälen v durch Luftschächte

l. In Fig. 17 wird die Regelung

der Luftmengen, sowie die Umwechselung der Zugrichtung durch die Schieber s, in Fig. 16 durch die beiden

Wechselklappen h bewirkt; hier ist die Stellung der

Klappen h so gewählt, daſs die aus dem Regenerator

rechts kommende heiſse Luft in beide Luftvertheilungskanäle v gelangen kann. Diese Stellung wird man z.B. wählen, wenn man die in den

Verbindungskanal c gelangenden Gase in dessen ganzer

Ausdehnung dadurch vollkommen verbrennen will, daſs man durch alle Oeffnungen o Luft in denselben eintreten läſst. Die für v bestimmten Luftmengen sind durch Stellung der oberen

Klappe h gegen einander zu regeln.

Diese Verbindung der Regeneratoren mit den Luftvertheilungskanälen v und in Folge dessen durch die Luftkanäle a und die Oeffnungen o mit

dem Längszuge c befördert durch Zuführung von heiſser

Luft zu den Gasverbrennungsstellen die vollkommenere Erwärmung der Sohlen- und

Seitenzüge.

Textabbildung Bd. 259, S. 552 Bei Kokesöfen mit zweiräumigen Lufterhitzern

können nach Otto und Comp. (* D. R. P. Nr. 34341 vom

28. Oktober 1884) diese Lufterhitzer L, wie

nebenstehend angedeutet ist, zwischen Kokesöfen K,

Dampfkesseln D und Schornstein S eingeschaltet werden.

Bei Verwendung von steinernen Lufterhitzern (Fig. 24 und 25 Taf. 36)

ist der Hauptabhitzekanal A in Zweigkanäle s getheilt, in deren Pfeiler a die Luft aufsteigt, um vorgewärmt in die Luftkanäle L der Kokesöfen (vgl. Fig. 13 Taf. 36) zu

gelangen.

Bei eisernen Lufterhitzern (Fig. 22 und 23 Taf. 36)

treten die Verbrennungsgase aus dem Kanäle A zu den

Heizröhren a, durch welche die Luft von oben nach unten

geführt wird.

In der durch Fig.

18 und 19 Taf. 36 veranschaulichten Ofenanordnung ist die Gasrückleitung G und der gemauerte Luftkanal L auf die Kokesöfen gelegt. Das Gas gelangt durch die Rohre r, die Luft durch die Oeffnungen l in die Verbrennungskanäle m, welche über den hier als Beispiel gezeichneten senkrechten Seitenzügen

der Umgebung der Kokesöfen angebracht sind und entweder über den Widerlagsteinen der

Kokesofen-Seitenwände, oder unter denselben liegen können. Die in jeden Ofen

einzuführende Gasmenge ist durch einen Hahn, die betreffende Luftmenge durch den

verschiebbaren Stein s abzumessen.

Man kann auch, wie in Fig. 20 und 21 Taf. 36

gezeichnet ist, die Gas- und Luftleitungen vor den Oefen in einem überdeckten Kanäle

unterbringen. Aus der Gasrückleitung G tritt dann das

Gas durch das Rohr r und aus der Heiſsluftleitung L die Luft durch das Rohr l in den

Verbrennungskanal m der Oefen.

Bei Kokesöfen mit wagerechten Seitenzügen treten Gas und Luft in die Abtheilung n (Fig. 13 bis 15 Taf. 36)

des Sohlkanales, steigen in den Seitenzügen z auf,

gehen durch den Verbindungskanal m und durch die andere

Hälfte der Seitenkanäle in die Sohlkanalhälfte v und

von da durch Oeffnung e in die Lufterhitzer. Sind, wie

in der Zeichnung, zwei Abhitzekanäle vorhanden, so läſst man Gas und Luft bei den

geraden Nummern der Oefen in die rechte Hälfte n des

Sohlkanales und bei den ungeraden Nummern in die linke Hälfte v treten. Die Oeffnungen i

in den Fülllöchern dienen dazu, um die Gase bei Inbetriebsetzung zur Anwärmung des

Ofens unmittelbar in den Kanal m zu führen.

Nach H. Herberz in Langendreer (* D. R. P. Nr. 34286 vom

17. Mai 1885, Zusatz zu Nr. 31906, vgl. 1885 257 * 412)

ist es unter Umständen vortheilhaft, bei den Kokesöfen mit

Gewinnung von Theer und Ammoniak die Luft, welche in das über den

senkrechten Kanälen d (Fig. 10 bis 12 Taf. 36)

befindliche Gitterwerk c geführt wird, vorzuwärmen.

Bei Verwendung eines einräumigen Winderhitzers B wird

das Heizgas durch Leitung a zum Gitterwerk, durch g zu den Sohlkanälen e und

durch Rohr G zu dem Lufterhitzer geführt. Die

Verbrennungsgase gehen je nach Stellung der Schieber i

und der Wechselklappe h durch die eine Hälfte des

Lufterhitzers zum Schornsteine S, während die in der

anderen Hälfte erhitzte Luft durch Oeffnung v in die

Kanäle b und l

gelangt.

Tafeln