| Titel: | Ueber Neuerungen im Mühlenwesen; von Prof. Fr. Kick. |

| Autor: | Fr. Kick |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 1 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Mühlenwesen; von Prof.

Fr. Kick.

(Patentklasse 50. Fortsetzung des Berichtes Bd.

259 S. 385.)

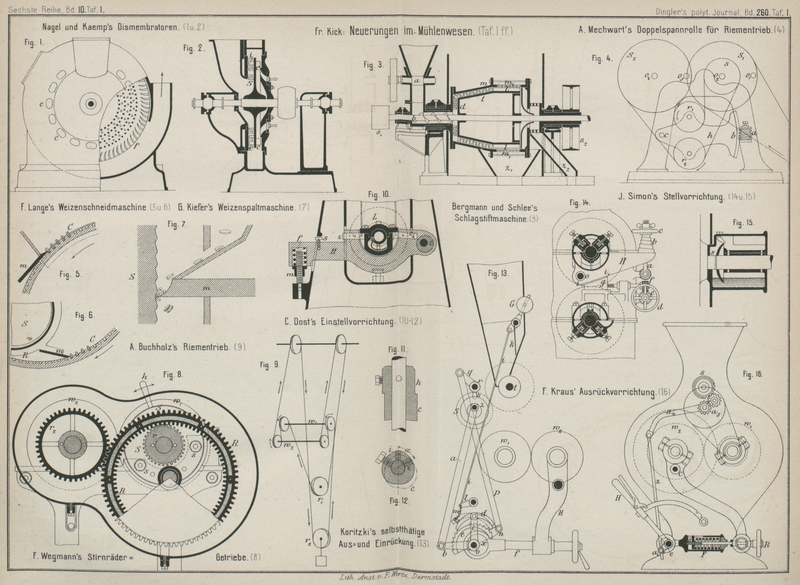

Mit Abbildungen auf Tafel

1 ff.

Kick, über Neuerungen im Mühlenwesen.

7) Es folge nun die Besprechung der Neuerungen an den

Desintegratoren, Schleudermühlen oder Schlagstiftmaschinen selbst und sei zunächst auf die bereits in dem

früheren Theile dieses Berichtes (S. 394 v. Bd.) erwähnten Dismembratoren mit Ventilator von Nagel und Kaemp in

Hamburg (* D.

R. P. Nr. 26904 vom 23. Februar 1883 und Zusatz * Nr. 29512 vom 15. Mai

1884) näher eingegangen. Es enthalten diese beiden Patente verschiedene

Anordnungen der Verbindung des Dismembrators mit Ventilatoren. Das Uebereinstimmende

dieser Anordnungen liegt darin, daſs die Achse der Stiftenscheibe zugleich auch

Ventilatorachse ist, daſs sich daher beide mit gleicher Umlaufzahl drehen. Im

Uebrigen kann die Anordnung sehr verschieden sein: Bei einem einfachen Dismembrator

kann der Ventilator gesondert als Saugventilator hinter die rotirende Stiftenscheibe

gestellt sein, derart, daſs er die von der Schlagstiftscheibe ausgeschleuderte Luft

und das Mahlgut ansaugt und in ein senkrechtes Rohr treibt, in welchem das Mahlgut

bis unter Dach gehoben werden kann. Um hierbei den Ventilator genügend mit Luft zu

speisen, ist demselben auch gestattet, äuſsere Luft in regulirbarer Menge

anzusaugen. Bei einem doppelten Dismembrator ist die Stiftenscheibe beiderseits mit

Stiften oder Schlagbolzen besetzt und sind hier zwei Ventilatoren angebracht, deren

Aufgabe für jede Abtheilung des Dismembrators die früher erwähnte ist. Bei einer

dritten Anordnung ist die Stiftenscheibe eines doppelten Dismembrators über die

Schlagstifte hinaus fortgesetzt und trägt beiderseits zahlreiche, kleine

Ventilatorflügel f, wie dies Fig. 1 Taf. 1 andeutet;

hierbei wird der gröſsere Theil der zur Hebung des Mahlgutes erforderlichen Luft

durch die Oeffnungen e im Gehäuse angesaugt. Eine

vierte Anordnung ist endlich in Fig. 2 Taf. 1 im

senkrechten Durchschnitte dargestellt. Dieser Dismembrator ist ein einfacher und

sind an der Rückwand der Stiftenscheibe S die gröſseren

Flügel c, an der mit Stiften besetzten Vorderwand die

kleineren Flügel i angebracht; dadurch soll der auf

beide Scheibenseiten sonst

ungleich wirkende Luftdruck möglichst ausgeglichen und ein Schub in der

Achsenrichtung vermieden oder doch möglichst herabgemindert werden.

Die Schlagstiftmaschine von Bergmann und

Schlee in Halle a.

S. (* D. R. P. Nr. 28949 vom 16. März 1884 und

Zusatz * Nr. 29484 vom 25. Mai 1884) hat zu dem in der Patentbeschreibung

angegebenen Zwecke: „dem Uebelstande eines zu raschen Mahlgutdurchganges

abzuhelfen“, die in Fig. 3 Taf. 1 im

Längsschnitte dargestellte Anordnung erhalten, a ist

die Speisewalze, b die Zuführungsschnecke, c und d sind zwei

Desintegratorscheiben, t und m Trommel und Mantel, welche die Fortsetzung dieser Scheiben bilden und

das Mahlgut zwingen, länger in der Maschine zu verweilen und zahlreichere Stöſse zu

empfangen. Die Stifte der Trommel und des Mantels sind im Querschnitte länglich oval

und so schräg gestellt, daſs sie die Weiterführung des Mahlgutes fördern. Um die

Geschwindigkeit dieser Weiterbewegung ändern zu können, lassen sich die am Mantel

angebrachten Stifte durch Vorrichtungen, welche an jeder Stiftenreihe angebracht

sind, verstellen, d.h. um ihre Achsen etwas verdrehen. An dem cylindrischen Theile

der Trommel sind schief gestellte Schlagleisten l,

welche das Mahlgut gegen das Sieb m1 werfen. Wie aus Fig. 3 ersichtlich, erhält

die Trommel ihre Bewegung von der Riemenscheibe s1, der Mantel von der Riemenscheibe s2. Das feine Mahlgut,

welches durch das Sieb geht, gelangt nach dem Auslaufe z1, das grobe Mahlgut nach z2.

Dem Berichterstatter erscheint es fraglich, ob den Zwecken einer entwickelten

Müllerei durch diese Anordnung gedient sein kann. Jedenfalls wird sich dort, wo die

Scheibe sich an den Mantel setzt, Mahlgut häufen und leicht über die Gebühr

erwärmen.

Die übrigen hierher gehörigen patentirten Neuerungen (C.

Schütze Nr. 24803, C. Schröder Nr. 28859 und

29719 bez. J. Hospelt Nr. 33185) erscheinen für

Getreidevermahlungen von keinem Belange.

8) Weizenschneidmaschinen, Weizenspaltmaschinen. Die Weizenschneidmaschinen haben bekanntlich den Zweck, die

Körner des Weizens in Stückchen der Quere nach zu zerschneiden, also ein grobes

Schrot zu bilden, mit thunlichster Vermeidung der Bildung von Schrotmehl. Die Weizenspaltmaschinen sollen das Weizenkorn der Furche

nach spalten und das so gebildete Schrot würde dann, auf Bürstmaschinen geputzt,

auch eine Entfernung des in der Spalte enthaltenen

Staubes gestatten. Es liegt also beiden Maschinengruppen eine berechtigte Idee zu

Grunde; doch haben sich die Weizenschneidmaschinen für die Dauer meist deshalb nicht

bewährt, weil die Werkzeuge der Theilung sich bald abstumpfen und dann quetschend

wirken, wobei sich viel Schrotmehl einstellt, der Zweck daher nicht erreicht wird;

das Spalten des Weizens der Länge der Körner nach gelingt aber stets nur

theilweise.

Ferd.

Lange in Kiel

(* D. R. P. Nr. 33608 vom 27. Februar 1885) hat eine Weizenschneidmaschine angegeben, welche von den bisher bekannten

Constructionen wohl wesentlich abweicht, bei welcher aber einerseits eine gute

Arbeit auch nur so lange möglich ist, als das angewendete Messer scharf bleibt,

andererseits die Menge der Leistung ziemlich beschränkt ist. Die Fig. 5 und 6 Taf. 1 zeigen die

Anordnung der arbeitenden Theile. Ein Cylinder C ist

mit Grübchen versehen, in welche sich die Getreidekörner der Längsrichtung nach

einstellen. Die vorstehenden Hälften werden durch das Messer m abgeschnitten. Sind die Grübchen an der Auſsenseite des Cylinders (Fig. 5), so

läuft derselbe mit dichtem Anschlusse unter einer Gosse hin, in welcher sich das

Messer m mit seiner Schneide befindet. Die in den

Grübchen bleibenden Hälften der Körner fallen unten ab und die abgeschnittenen

oberen Hälften werden aus der Gosse durch später folgende Grübchen hinausgeführt.

Befinden sich die Grübchen auf der Innenfläche des Cylinders (Fig. 6), so werden die

darin verbliebenen Hälften in der Richtung der Bewegung gehoben und fallen in eine

entsprechend geformte Rinne R, aus welcher sie durch

eine Schnecke S zum Auslaufe geführt werden.

F. Lange hat noch ein weiteres Patent * Nr. 34622 vom

10. April 1885 für denselben Zweck genommen, welchem zufolge der Weizen durch

kreisrunde Löcher der Bodenplatte eines Gefäſses, mit einer seiner Spitzen voran,

gegen eine in geringem Abstande von der Bodenplatte rotirende Eisenscheibe – oder

bei cylindrischem Boden, gegen eine Eisentrommel – fallen soll. Diese Eisenscheibe

stützt die Körner und verhindert deren Fall so lange, bis eines der in dieselbe

eingesetzten Messer den vor der Bodenplatte vorstehenden Theil des Kornes

abschneidet. Die Arbeit kann auch hier nur bei scharfen, dicht an der Bodenplatte

vorbei streichenden Messern gut erfolgen.

Auf Weizenspaltmaschinen beziehen sich die Vorschläge

von Georg

Kiefer in Feuerbach-Stuttgart (*

D. R. P. Nr. 26751 vom 7. Oktober 1883 und Nr. 27897 vom 28.

December 1883). Zunächst sind zur Theilung der Körner zwei Mahlscheiben

angewendet, deren eine mit concentrischen Furchen versehen ist, während die zweite

Scheibe Furchen besitzt, welche tangential gegen einen Zugkreis gerichtet sind,

dessen Radius etwa ⅔ des Scheibenhalbmessers beträgt. Der mit Furchen versehene

Scheibentheil ist eine Ringfläche, welche vom Rande kaum auf ⅓ des Halbmessers

einwärts läuft. Der innere Theil der Scheiben bildet den Schluck. Der äuſsere

geriffelte Theil steigt gegen den Umfang etwas an, so daſs der Scheibenabstand dort

am kleinsten ist. Die Körner sollen der Länge nach in den tangential zum Zugkreise

gelegten Furchen auswärts gleiten und von den Kreisfurchen schlieſslich gefaſst und

gespalten werden. Bei dem zweiten Vorschlage verwendet Kiefer eine geriffelte Scheibe und gegen dieselbe gestellte, eigenthümlich

geformte Messer m (Fig. 7 Taf. 1) an; aus

dieser Figur, welche in ⅔

n. Gr. die Art des Fassens und Brechens der Körner darstellt, ist ersichtlich, daſs

die geriffelte Scheibe S an dem Messer m vorbei streicht und hierbei die Körner faſst und

spaltet. Der Arbeitsvorgang kann sehr vollkommen erfolgen, wenn den Körnern Zeit

gelassen ist, sich richtig einzulegen und an der Messerkante erforderlichen Falles

sich zu drehen, bis das Fassen an der Spalte erfolgt. Sowie aber die Bewegung der

Scheibe sehr rasch vor sich geht, findet das Durchreiſsen und Brechen unregelmäſsig

statt. Die Leistung dieser Maschine kann keine groſse sein.

Hier sei bemerkt, daſs man mittels Riffelwalzen sowohl, wie mittels glatter Walzen

auch den Weizen spalten kann. Wendet man Riffelwalzen

an, bei welchen die Form der Riffel jene ist, welche in D.

p. J. 1880 Bd. 237 Taf. 10 Fig. 11 angegeben wurde,

so braucht nur der Weizen der Gröſse nach sehr genau sortirt und die Entfernung der

Walzen richtig eingestellt zu sein und man wird bei richtiger Voreilung derjenigen

Walze, deren Zähnchen in der Bewegungsrichtung stehen, die Mehrzahl der Körnchen in

der Spalte theilen. Die Wirkung wird jedoch sogleich wesentlich ungünstiger, wenn

die Geschwindigkeiten groſse sind und die Körnchen nach dem Einfallen nicht Zeit

finden, sich quer zu legen. Auch mit glatten Walzen

gleicher Geschwindigkeit kann man dann sehr gut

namentlich harten Weizen spalten, wenn man den Walzenabstand richtig eingestellt hat

und eine solche Zuführung des Weizens anwendet, daſs die Körnchen mit ihrer

Längenrichtung parallel den Walzenachsen liegen. Es würde sich wohl der Mühe lohnen,

diese Arbeitsmittel, welche nur sehr geringer Abnutzung unterliegen, zum Zwecke des

Spaltens des Weizens noch mehr heranzuziehen, als dies besonders durch Seck bereits geschah. In manchen Mühlen wird ein

Hochschrot auf Riffelwalzen hergestellt, welches aus etwa 50 Proc. gespaltener und

50 Proc. noch ganzer Körner besteht. An dieser ungleichen Einwirkung ist zumeist die

verschiedene Korngröſse Ursache.

9) Walzenstühle. Es liegen über verschiedene

Verbesserungen an Walzenstühlen zahlreiche Patente vor, welche sich theils auf den

Antrieb, die Walzeneinstellung, die selbstthätige Ausrückung und die Ventilation

(Kühlung) beziehen. Darunter erscheinen mehrere erwähnenswerth, obwohl keine einzige

der zu besprechenden Neuerungen von hervorragender Wichtigkeit ist. In Bezug auf den

Antrieb der Walzen ist die Anordnung von F. Wegmann,

welche den Rädertrieb ohne Auswechslung der Räder auch bei bedeutender

Verschiedenheit des Abstandes der Walzenachsen, mithin bei verschieden abgenutzten

Walzen gestattet, besonders beachtenswerth. Zu erwähnen sind ferner Verbesserungen

an Riementrieben und kann wohl bemerkt werden, daſs der Antrieb der Walzen nur durch Riemen immer mehr Verbreitung gewinnt. Die

genaue und bequeme Einstellung der Walzen, sowie die Feststellung jener kleinsten

Entfernung, bis zu welcher die Walzen in der Arbeit sich einander nähern können,

bildete wohl schon früher einen Gegenstand der Aufmerksamkeit und wurde bei vielen Stühlen

vollkommen gut gelöst; einige hierher gehörige Neuerungen sollen im Folgenden

Erwähnung finden. Ist die Mindestentfernung der Walzen eingestellt und dadurch eine

unmittelbare Berührung derselben verhindert, so ist eine selbstthätige Abstellung

bei unterbrochenem Zulaufe des Mahlgutes zum Zwecke der Schonung der Walzen nicht

erforderlich; sie ist aber doch deshalb gut, weil hierdurch die Nachtheile möglicher

mangelhafter Einstellung vermieden werden. Ueberflüssig erscheint dem

Berichterstatter die Ventilation der Walzenstühle, weil bei denselben eine

bedeutendere Erhitzung bei richtigem Gebrauche und guter Instandhaltung nicht

vorkommt. Allerdings kann sie bei feuchtem Mahlgut zur Trocknung desselben ganz

wesentlich beitragen und hierzu Berechtigung besitzen.

Bevor in die Besprechung der erwähnten Einzelheiten eingegangen wird, sei noch

deshalb der Entfernung der Keime durch die Anwendung

von Walzen gedacht, weil diese Frage einen heftigen Patentstreit in England

entfachte. Bereits in der ersten Auflage meines Lehrbuch der

Mehlfabrikation (Leipzig 1871) sagte ich auf S. 82, daſs in manchen

GriesenBesonders den groben Semmelmehlgriesen. 30 bis 40 Proc. Keime

enthalten sind, welche als gelbliche Körnchen dem ganzen Griese ein gelbliches

Aussehen geben. Läſst man solche Griese durch entsprechend gestellte Walzen gehen,

so werden die zähen Keime nun platt gedrückt, die

übrigen Körnchen aber gebrochen, so daſs die Sonderung durch Siebe dann leicht

erfolgen kann. Dieselbe Thatsache sprach ich bereits in den Technischen Blättern, 1870 S. 148 aus und hatte diese Verwendungsfähigkeit

der Walzen damals nicht aus der Mühlenpraxis, sondern aus Versuchen im Kleinen

abgeleitet, zu welchen glatte, gleich schnell bewegte Walzen verwendet wurden. Die

Beschreibung des Muir'schen Vorschlages (Englisches

Patent 1875 Nr. 2560) enthält gleichfalls die klare Angabe, daſs sich die Keime

durch Walzen platt drücken und dann absieben lassen.

Da es sich bei Entfernung der Keime mittels Walzen um die thunlichste Schonung der

Keime handelt, sollen glatte Walzen mit gleicher Umfangsgeschwindigkeit angewendet

werden. Geriffelte Walzen, bei welchen jene Walze, deren Zähnchen in der

Bewegungsrichtung stehen, rascher bewegt wird (vgl. D. p.

J. Bd. 237 Taf. 10 Fig. 11), zertheilen auch

die Keime und sind daher für diesen Zweck nicht anwendbar. Deshalb sollten auch für

das Auflösen der Griese nicht ausschlieſslich geriffelte Walzen, sondern für gewisse

Sorten glatte Walzen zur Anwendung kommen. Wendet man beim Auflösen der Griese nur

Riffelwalzen an, wie dies in vielen Mühlen geschieht, dann werden die Keime mit

zerrissen und die Stücke derselben gelangen in die Dunste. Diese läſst man nie über

geriffelte Walzen, sondern stets über glatte Walzen gehen, wenn man sie nicht

unmittelbar auf die Steine führt. Die glatten Walzen drücken dann auch die Keimstückchen breit und

gestatten deren Abscheidung durch Siebe; es ist jedoch unzweifelhaft vortheilhafter,

ihre Entfernung bereits früher, beim Auflösen der groben oder der mittleren Griese,

erzielt zu haben, weil die Mittelmehle reiner ausfallen. Das Muir'sche Patent, welches sich auf England beschränkt, entbehrt in

Hinsicht auf die oben angeführten Quellen der Neuheit und es kann sich auf

geriffelte Walzen, welche mit ungleichen Geschwindigkeiten arbeiten, überhaupt nicht

beziehen, weil diese zum Zwecke der Abscheidung der Keime nicht dienlich sind.

Antrieb der Walzenstühle. Das bereits in D. p. J. 1885 258 * 245

beschriebene Wegmann'sche Zahnrädergetriebe ist in

seiner besonderen Anordnung für Walzenstühle durch Fig. 8 Taf. 1 dargestellt.

Unmittelbar von dem Deckentriebwerke wird mittels eines Riemens die Walze w1 angetrieben, an

welcher das Rad r1

sitzt. Dieses steht im Eingriffe mit dem auſsen und innen verzahnten Doppelrade R, dessen innere Verzahnung das Rad r2 an der Walze w2 treibt. Damit dieser

Eingriff auch bei verschiedenen Entfernungen der Walzen gleich bleibt, ist der

Achsbolzen von R, auf welchem dieses Rad lose aufsitzt,

in einem Kreisbogen verstellbar, welcher concentrisch zum Rade r1 liegt. Diese

Verstellung erfolgt durch Bethätigung des Handgriffes h

und Drehung der Kreisscheibe S; denn auf dieser Scheibe

sitzt der Achsbolzen fest. Die Feststellung der Scheibe S und dadurch des Rades R erfolgt durch die

Schrauben s.

Zum Zwecke des geräuschlosen Ganges hat Wegmann auch

hier die Schrotfüllung der Räder angebracht, worauf die Punktirung zwischen den

Zahnkränzen von R hinweist. (Vgl. Supplement zu Kick's Lehrbuch

der Mehlfabrikation S. 34.)

Die Doppelspannrolle für den Riemenbetrieb bei

Walzenstühlen von Andr. Mechwart in Budapest (* D. R. P. Nr.

32758 vom 27. März 1885) wird von Ganz und

Comp. in Budapest ausgeführt. Fig. 4 Taf. 1 zeigt die

Anordnung für eine Längsseite eines Walzenstuhles mit vier neben einander liegenden

Walzen, deren Achsenlage durch die kleinen Kreise o1 bis o4 markirt ist. Auf der gezeichneten Stuhlseite wird

die Scheibe S1 auf der

Walze o2 von dem

Triebwerke in Umdrehung gesetzt und von s mittels des

über die beiden Spannrollen r1 und r2

laufenden Riemens die Scheibe S2 und daher die Walze o4 bewegt; auf der Gegenseite des Stuhles

ist die Anordnung symmetrisch und werden die beiden Walzen o3 und o1 in derselben Weise angetrieben. Aus Fig. 4 ist

ersichtlich, daſs die beiden Spannrollen r1 und r2 in dem um c drehbaren

Hebel h gelagert sind. Die Bewegung des Hebels findet

durch den Eingriff einer Schnecke a in den am Hebel

angebrachten Zahnbogen b statt.

Der von Heinr. Seck in Dresden (* D. R. P. Nr.

33611 vom 12. April 1885) vorgeschlagene Antrieb

mittels biegsamer Bänder soll die Lagerentlastung ohne Beeinträchtigung der

Differentialgeschwindigkeit bewirken. Die Anordnung ist folgende: Von drei über

einander liegenden Walzen wird die mittlere und oberste unmittelbar mit verschiedener Drehungszahl durch

Riemen getrieben. Die Bewegung der obersten Walze wird auf die unterste Walze

mittels beiderseits angebrachter Riemenscheiben und zweier elastischer Bänder

(Stahlbänder?) übertragen, welche je durch eine Spannrolle mit Federandruck straff

gehalten werden. Abgesehen von der Aehnlichkeit der Anordnung mit der bei Bandsägen

vorkommenden elastischen Spannung des Bandes hat in ganz gleicher Weise V. Till die Lagerentlastung schon vor Jahren zu

erreichen gesucht, indem er über die an der ersten und letzten Walze eines Systemes

mehrerer neben einander gelagerter wagerechter Walzen beiderseits angebrachten

Riemenscheiben Riemen spannte. Der Seck'sche Antrieb

ist daher höchstens als Verbesserung der Till'schen

Anordnung anzusehen.

Pieter van Gelder in Sowerby Bridge, England (* D. R. P. Nr. 33315 vom 27. November 1884) will Reibräder aus Hartguß zur Bewegungsübertragung von den

fest gelagerten Walzen auf die Druckwalzen verwenden. Dadurch läſst sich der

Walzenabstand, weil diese Reibungscylinder unmittelbar auf den Walzenachsen sitzen,

nicht verändern. Dieser Antrieb ist jedenfalls verwerflich und wird dadurch nicht

verbessert, daſs Gelder die Andrückvorrichtung von J. Weber

und Comp. in Uster,

Schweiz (* D. R. P. Nr. 32002 vom 28. Mai

1884) genau nachmachte.

J. Aug. Arn.

Buchholz in Twickenham,

England (* D. R. P. Nr. 29732 vom 24. Mai

1884) hat eine unwesentliche Veränderung des Mechwart'schen Entlastungsringes (vgl. 1879

231 * 99) angegeben, darin bestehend, daſs dieser

Ring von Rollen getragen wird, wodurch sein Gewicht keinen Einfluſs auf den

Walzendruck übt. Unter * Nr. 29485 vom 25. Mai 1884 ist an Buchholz ein Antrieb patentirt, bei welchem

beide Walzen eines Zweiwalzenstuhles, mit auf beiden Achsenenden steckenden

Riemenscheiben versehen, mittels eines über

entsprechende Leit- und Spannrollen geführten Riemens angetrieben werden. Dieser

Antrieb gewährt allerdings den Vortheil, daſs auf beide Walzenzapfen jeder Walze

gleiche Pressungen ausgeübt werden, erheischt aber sowohl ober dem Walzenstuhle, als

unterhalb desselben Riemenleitungen, wodurch die Anordnung ziemlich theuer wird;

dieselbe ist schematisch durch Fig. 9 Taf. 1 dargestellt

und sind darin w1, w2 die beiden

Walzenachsen; die durch diese gelegte Ebene schlieſst mit dem Horizont einen Winkel

von etwa 60° ein. Die Rollen r1 und r2 stehen zur Bildebene schief und sind zu einander

nicht parallel; ihre Achsen sind an senkrechten Stäben entsprechend geführt. Durch

die eingezeichneten Pfeile ist die Riemenbewegung gekennzeichnet.

Zu den beachtenswerthen Einstellvorrichtungen gehört die

Lagerverstellung von C. O. Dost in Ravensburg, Württemberg (* D. R. P. Nr. 26581 vom 2. September 1883), welche in Fig. 10 bis

12 Taf. 1

veranschaulicht ist. Diese Anordnung gilt für stehende

Walzenstühle und bezieht sich unmittelbar nur auf die Stellung der

untersten Walze, kann aber bei einem Drei-Walzenstuhle ebenso auch für die oberste

Walze angewendet werden. Das Lager L ist um Zapfen z und z1 drehbar in dem Hebel H gehalten, welcher auf der einen Seite von dem Excenter e, auf der anderen Seite von der Feder f getragen wird, durch welch letztere der elastische

Andruck erzielt wird. In den Hebel H ist die Schraube

s eingelassen, welche sich gegen den Ständer

stützt. Die Spannung der Feder f läſst sich durch die

Mutter m regeln. Das Excenter

e kann durch einen Hebel, welcher in der ihm gegebenen

Stellung an einem Schleif bogen festgestellt werden kann, gedreht werden. Es bedarf

daher zur Weiter- oder Engerstellung der Walzen während ihrer Bewegung nur der

Verschiebung und Feststellung des erwähnten Hebels. Die Mindestentfernung wird durch

die Schraube s bei jener Lage des Hebels eingestellt,

bei welcher derselbe an einen Anschlag am Schleifbogen stöſst. Sind die Walzen durch

längeren Gebrauch und wiederholtes Abschleifen im Durchmesser so stark verändert,

daſs die durch den Excenterhebel mögliche Verstellung nicht mehr genügt, dann wird

das Excenter selbst um den Winkel α (Fig. 12) auf seiner Achse

versetzt, zu welchem Zwecke mehrere Gewindelöcher i am

Excenterhalse h vorhanden sind.

Eine andere beachtenswerthe Stellvorrichtung für stehende

Walzenstühle ist die von J. M. Simon in

Straſsburg i. E. (* D. R. P. Nr. 27178 vom 9. Oktober 1883). Die obere Walze

ist, wie aus Fig.

14 Taf. 1 zu entnehmen, in dem um o drehbaren

Hebel H gelagert. Der elastische Andruck erfolgt durch

die Theile a, b und c, die

feine Einstellung für einen bestimmten Walzenabstand durch die Theile d, e, f und g. Die mit dem

Keile g in Berührung stehende schiefe Ebene ii1 an dem Hebel H darf mit diesem nicht in fester Verbindung stehen,

sondern muſs sich entsprechend der Drehung des Hebels H

etwas verstellen können, weil sonst die schiefen Ebenen sich nicht ihrer ganzen

Länge nach berühren würden. Die gute Schmierung der Walzenzapfen ist dadurch

besorgt, daſs an den Zapfen kleine Scheiben s (Fig. 15 Taf.

1) sitzen, welche in Oel tauchen, dieses bei der Drehung heben und oben abstreifen,

wodurch beständig Oel auf die Zapfen tropft.

In Bezug auf die oben erwähnte Einstellung des kleinsten Walzenabstandes durch

Handrad d, Schnecke e,

Schraubenrad f und Keil g

ist noch zu bemerken, daſs die Schnecke lose auf der Achse sitzt, mit derselben aber

durch eine Kegel-Reibungskuppelung leicht verbunden werden kann. Da die gleichen

Theile doppelt vorkommen, wie es in Bezug auf die Hebel beider Lager nöthig ist, so

ist es durch diese Kuppelungen möglich, nach Bedarf entweder beide Lager, oder nur

eines zu verstellen.

Zu den hübschesten Ausrückmechanismen ist jener von O.

Koritzki in Dresden (* D. R. P. Nr. 31490 vom 9. August

1884) zu zählen, weil bei demselben die Ausrückung der Walzen und der Speisevorrichtung durch ein stetig bewegtes,

am Walzenstuhle befindliches Organ erfolgt, welches viel zuverlässiger wirken muſs,

als dies bei den sehr häufig verwendeten Ausrückgewichten oder Federn der Fall

ist.Neu ist dieser Theil der Anordnung übrigens im Prinzipe nicht, denn dieselbe findet sich bereits von

Andr. Mechwart in Budapest (* D.

R. P. Nr. 27641 vom 20. Juni 1883) angegeben und wurde von uns im

letzten Berichte 1883 250 * 483 beschrieben.

Damals lagen uns die Mittheilungen der Firma Ganz

und Comp. in Budapest, aber noch nicht die Patentbeschreibung vor,

welche erst am 23. Juni 1884 zur Ausgabe gelangte. Des weiteren

bietet

Koritzki's Mechanismus auch die selbstthätige Einrückung, wenn die Gossen wieder mit Mahlgut gefüllt sind.

Das Wesentliche der angewendeten Mittel ist aus Fig. 13 Taf. 1 zu

entnehmen, wenn wir hinzufügen, daſs, so lange der Stuhl überhaupt angetrieben wird,

auch die Riemenscheibe S von einer der Walzen mittels

Riemen bewegt wird. Mit der lose auf ihrer Achse laufenden Riemenscheibe S ist eine kleine Kurbelscheibe verbunden und bewirkt

die Drehung des Zapfens z derselben durch Vermittelung

der Stange a ein fortgesetztes Schwingen des

Winkelhebels bc, welcher lose auf der Achse o steckt. Der senkrechte Schenkel c dieses Winkelhebels trägt die Doppelsperrklinke oder

Schiebklaue d, welche in der gezeichneten Stellung auf

dem zahnlosen Theile des Bogens e schleift und daher

von keinem weiteren Einflüsse ist. Würde die Sperrklinke durch irgend welche

Einwirkung in die punktirte Lage gebracht, dann griffe sie in den rechten Zahnbogen

ein und würde eine ruckweise Drehung desselben im Sinne des Uhrzeigers so lange

veranlassen, bis wieder ein Schleifen der Schiebklaue auf dem zahnlosen Bogenstücke

eintritt. Nachdem der Bogen e auf der Achse o fest aufgekeilt ist, bedingt die Drehung von e auch eine Bewegung der Achse und dadurch auch eine

Drehung der auf derselben aufgekeilten beiden Excenter.In Fig.

13 ist nur ein Excenter und nur ein Walzenpaar

gezeichnet. Diese Excenter x wirken

mittels der Excenterstange f auf die Hebel H der verstellbaren Walzen w2.

Der Einfachheit wegen ist die Figur 13

nicht symmetrisch durchgeführt, was sich der Leser

ergänzt denken kann. In Fig. 13 ist das Excenter

in jener Stellung gezeichnet, in welcher die Walze w2 an die fest gelagerte Walze w1 angedrückt ist. Geht

aber das Mahlgut in der Gosse zu Ende, so wird die Klappe k in Folge Wirkung des Gewichtes G nach oben

gedreht, das dünne Zugstängelchen i wirkt auf den

kleinen Arm l und dieser durch das Kettchen tu auf die

Doppelschiebklaue d und bewirkt die vorhin erwähnte

Verstellung derselben, dadurch die Drehung der Achse o

und die Ausrückung der Druckwalze. Tritt wieder Mahlgut in die Gosse, so sinkt die

Klappe, Gewicht und Stängelchen werden entgegengesetzt bewegt, das Kettchen wird

locker und die Doppelschiebklaue schlägt auf die andere Seite (die gezeichnete)

wieder um, weil der linke Schenkel in Folge eines schweren Ansatzes Uebergewicht

besitzt. Hierbei fällt aber die Schiebklaue in den verzahnten Bogen e, weil derselbe früher nach rechts gedreht wurde, und

die fortdauernden Schwingungen des Winkelhebels bc

werden jetzt eine Drehung von e entgegen der

Uhrzeigerrichtung bewirken, wodurch die Excenterwelle wieder in die gezeichnete

Stellung gelangt und die Walze w2 angedrückt wird. Mit der Excenterwelle o ist noch der Arm n

verbunden und die Drehung dieser Welle bewirkt somit eine Drehung des Armes n, welcher durch die Zugstange p auf einen oben am Maschinengestelle angebrachten drehbaren Arm q

einwirkt. Auf der Achse r des Armes q sind Nasen s, welche

eine Zahnkuppelung ein- oder ausrücken, durch welche Kuppelung die Drehung der

Riemenscheibe S auf ihre Achse und ein darauf

aufgekeiltes Zahnrad übertragen oder ausgelöst werden kann. Von diesem Zahnrade

werden die Speisewalzen t bewegt. Bei erfolgter

Rechtsdrehung des Bogens e sind die Speisewalzen in

Ruhe, weil die Kuppelung ausgerückt ist; durch die Linksdrehung des Bogens e wird die Kuppelung eingerückt und die Speisewalzen

arbeiten. Der Müller braucht also nur für die Beweglichkeit des Gewichtes und der

Sperrklinke durch entsprechende Reinhaltung der betreffenden Achsen zu sorgen; im

Uebrigen ist der Aus- und Einrückmechanismus nicht heiklich, die Construction wohl

durchdacht.

Die Ausrückvorrichtung für Walzenslühle von Ferd.

Kraus in Neuſs a.

Rh. (* D. R. P. Nr. 27708 vom 16. September

1883) bezieh. von Georg Kolb in Straſsburg i. E. (* D.

R. P. Nr. 33453 vom 5. April 1885) bezweckt die Ausrückung der Walzen

ohne Aenderung der auf den Arbeitsdruck eingestellten Federspannung; letztere ist

nur eine geringfügige Abänderung der ersten Construction, angepaſst über einander

liegenden Walzen, und es genügt völlig, die Anordnung von Kraus darzustellen. Aus der bezüglichen Figur 16 Taf. 1 ist ohne

weiteres ersichtlich, daſs durch das Handrad R die

Spannung der im Federhause F enthaltenen Feder regulirt

und der erforderliche Arbeitsdruck dadurch erzielt werden kann. Das Federhaus ist

durch das Excenter e gehalten; letzteres kann durch den

Hebel H gedreht werden. In der gezeichneten Stellung

ist das Federhaus durch das Excenter in der äuſsersten Lage links, die Walze w2 an w1 entsprechend der

Federspannung angedrückt. Wird nun der Hebel H nach

rechts gedreht, so wird durch das Excenter das Federhaus und dadurch die Schraube

s nach rechts geschoben und der Walzenhebel um

seinen Zapfen c gedreht, somit die Walzen von einander

entfernt. Hierbei wird gleichzeitig durch Arm a1, Zugstange z und

Hebel a2 das die

Speisewalze s treibende Rad a3 ausgerückt und die Speisung

abgestellt.

Eine gute selbstthätige Ausrückvorrichtung weist auch der

Walzenstuhl von G. Weber und Comp. in Uster, Schweiz (* D. R.

P. Nr. 32002 vom 28. Mai 1884) auf. Ist das Mahlgut aus der Gosse

ausgetreten, so vermittelt eine Feder die Drehung einer Klappe und eines

Hebelwerkes, dadurch fällt eine Zahnstange in ein an der Speisewalze angebrachtes

Zahnrad und bewegt den Abrückhebel, durch welchen sowohl die Walzen, als auch die

Speisevorrichtung abgestellt wird, was auch von Hand aus geschehen kann. Die zum

Walzenandrucke verwendeten Federn behalten auch nach der Ausrückung die zur Arbeit

nöthige Spannung, so daſs beim Wiederinbetriebsetzen nur die entgegengesetzte

Bewegung des Abrückhebels nöthig ist.

Abstellvorrichtungen verschiedener Anordnung wurden noch

ausgeführt von: Bergmann und Schlee in Halle a. S. (*

D. R. P. Nr. 30321). C. G. W. Kapler in Berlin (* D. R.

P. Nr. 29178), F. Holtzhausen in Nossen (* D. R. P. Nr.

28159), Philipp Tafel in Augsburg (* D. R. P. Nr. 28370

und 28487), Gust. H. Pfefferkorn in Chemnitz (* D. R.

P. Nr. 30260), C. O. Dost in Ravensburg (* D. R. P. Nr.

28475), Carl Sondermann in Chemnitz (* D. R. P. Nr.

31293) und Herrn. Bauermeister in Hamburg (* D. R. P. Nr. 28476),

welch letzterer eine Anordnung wählte, die überraschend ähnlich mit der Wegmann'schen (vgl. 1883 250

* 180) ist.

Kühlung, Ventilation und Absaugen bei Walzenstühlen suchen einem sehr fraglichen

Bedürfnisse abzuhelfen, weil in der Regel die Erwärmung, welche bei Walzenstühlen

stattfindet, unmäſsigen Andruck ausgeschlossen, keine groſse ist. Es seien daher nur

in Kürze die hierher gehörigen Neuerungen erwähnt.

Louis Rappaport in Breslau (* D. R. P. Nr.

34127 vom 14. Juni 1885) leitet einen Luftstrom durch den hohlen

Walzenkörper mittels eines Sauggebläses in der Weise ein, daſs letzterer zuvörderst

die Luft aus dem unter den Walzen befindlichen, mit Filter versehenen Theile des

Stuhles, welcher entsprechend abgeschlossen ist, ansaugt. Die zutretende Luft ist

durch die Art des Abschlusses gezwungen, ihren Weg durch die Walzenkörper hindurch

zu nehmen.

C. G. W. Kapler in Berlin (* D. R. P. Nr.

29065 vom 9. April 1884) saugt die Luft lediglich aus dem mit Ringfilter

versehenen unteren Theile des Stuhles und läſst sie oben an den Walzen zutreten.

Gilbert, Stout, Mills und Themple in Montgomery, Ohio (* D. R. P. Nr. 25611 vom 24. April 1883) haben ein Patent auf

einen „mehrfachen Walzenstuhl mit geschlitzten, von

einem gemeinsamen Sauggebläse aus betriebenen Saugröhren

in den Speisetrichtern“ genommen. In einem gröſseren Kasten liegen

entsprechend vertheilt Walzenpaare, welche das Mahlgut der Reihe nach durchläuft.

Nach jedem Walzenpaare ist ein Sieb angeordnet, welches das gröber gebliebene

Mahlgut dem mit Saugrohr versehenen Speisetrichter des nächsten Walzenpaares

zuführt. Das Saugrohr soll Schalen und Staub entfernen.

Nachdem aber die Leistung eines Walzenpaares so bedeutend ist, daſs ein kurzes Sieb

nicht alle feinen Theile abzusondern vermag, so werden diese theilweise als

„Staub“ in das Saugrohr, zum Ventilator und in die Staubkammer gelangen

und die erwähnte Anordnung mit ihrem patentirten Saugapparate kann sich für einen

wohl geführten Mahlprozeſs nicht eignen, weil durch sie

wesentliche Verluste an Mehl und Dunst entstehen müssen.

Auch in den Walzenstühlen fehlen phantastische Anordnungen nicht. So hat C. Ulbrich in

Niederlöſsnitz bei Dresden (*

D. R. P. Nr. 27985 vom 23. Januar 1884) eine

Anordnung vorgeschlagen, bei welcher sechs im Kreise stehende Kegelstumpfe nach

einwärts gegen einen gröſseren Kegelstumpf sich stützen, von auſsen aber durch

federnde, segmentförmige Backen gedrückt werden, welche zusammen einen Kranz bilden.

Die Achsen sämmtlicher Kegelstumpfe stehen senkrecht; unmittelbar angetrieben werden

der innere Kegel und der aus den Backen bestehende

Kranz, letzterer natürlich dem ersteren entgegengesetzt. Da die Achsen der 6

Kegelstumpfe den Kanten eines regelmäſsigen sechsseitigen Prisma entsprechen, so

heben sich die Pressungen – gleichmäſsig vertheilten Mahlguteinlauf vorausgesetzt –

sowohl am inneren Kegel, als am Kranze gegenseitig auf und verursachen keinen

Achsendruck. Diesem Vortheile steht aber die sehr umständliche Anordnung einerseits,

ganz besonders aber der Umstand entgegen, daſs die gleichmäſsige Mahlgutzuführung

trotz des gewählten Coulisseneinlaufes nicht erzielt wird.

Der Idee nach verwandt ist die Anordnung (* D. R. P. Nr. 29710 vom

16. Februar 1884), bei welcher C. Ulbrich acht Kegel

mit wagerechten Achsen in einen Stern zwischen zwei um senkrechte Achsen kreisende,

entsprechend kegelförmige Scheiben legt. Die Zuführung soll für jeden der acht Kegel

durch eine Schnecke erfolgen. Das früher Gesagte gilt auch von dieser Anordnung. Von

Ulbrich liegt noch ein weiterer Vorschlag (* D. R.

P. Nr. 29 712 vom 27. Februar 1884) vor, nach dem dreimal zwölf Kugeln zwischen zwei

um senkrechte, conachsiale Achsen rotirende Scheiben, welche entsprechend vertheilte

Kugellager besitzen, angeordnet sind. Die Mahlgutzuführung und Abführung soll durch

entsprechende Löcher in den Scheiben bei jeder Kugel getrennt erfolgen und diese

Anordnung „in erster Reihe für Mehlbereitung Anwendung finden und die Walzen

ersetzen“.

Verfehlt sind alle jene Bestrebungen, welche einfache, gut

wirkende Werkzeuge, wie dies in der vorliegenden Frage die Walzen sind, durch

zusammengesetztere, in ihrer Einwirkung schwerer regelbare ersetzen wollen.

(Schluſs folgt.)

Tafeln