| Titel: | Neuerungen an Rosten für Dampfkesselfeuerungen. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 12 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Rosten für

Dampfkesselfeuerungen.

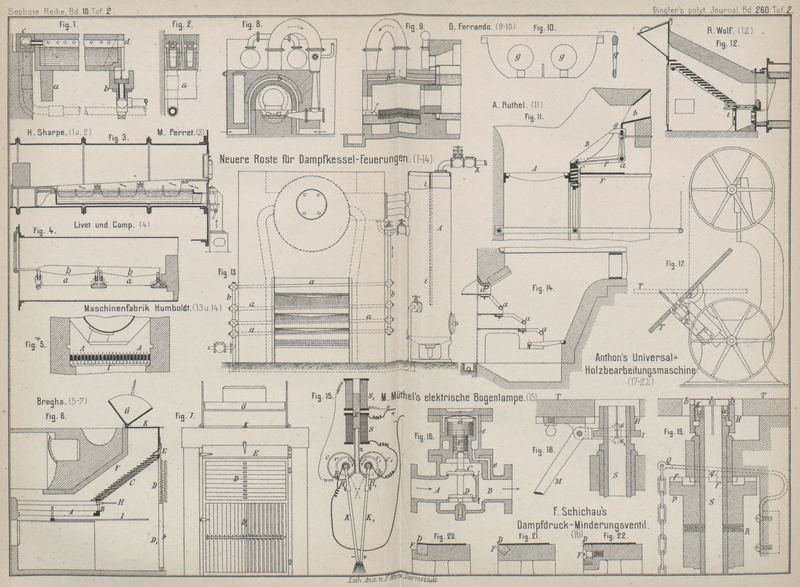

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 2.

Neuere Roste für Dampfkesselfeuerungen.

Die Kühlung von Roststäben durch Wasser in der bisher

gewöhnlich vorgeschlagenen Weise, daſs man die als Röhren ausgeführten Roststäbe an den Enden mit Zu- und

Ableitungsröhren verbindet (vgl. Donneley bezieh. J. Mayr 1886 259 * 155), hat

den Uebelstand, daſs die Verbindungsstellen nicht dicht zu halten sind, durch

ungleiche Ausdehnung der Roststäbe leicht Brüche entstehen u.s.w. Diesen Mangel hat

H. W. Sharpe in Liverpool (Englisches Patent 1885

Nr. 8257) dadurch vermieden, daſs er den Roststäben die nach Engineering, 1885 Bd. 39 * S. 84 in Fig. 1 und 2 Taf. 2 dargestellte

Einrichtung gibt. Die Stäbe von hohltrapezförmigem Querschnitte ruhen frei auf den

Balken a und b und haben

an den Enden Oeffnungen für den Zu- und Abfluſs des Wassers. In die vorderen

Oeffnungen reichen Röhrchen, welche in dem quer vor den Stäben liegenden

Zuleitungsrohre c befestigt sind, hinein, während das

überschüssige Wasser durch die hinteren Oeffnungen d in

den trogförmigen Rostträger b frei abflieſst, an

welchen das Ablaufrohr angeschlossen ist. Seitlich sind die Stäbe mit zahlreichen

Oeffnungen versehen, aus welchen der in den Stäben erzeugte Dampf austritt, um sich

mit der zuströmenden Luft zu mischen.

Für pulverförmiges Brennmaterial ist der gleichfalls

durch Wasser gekühlte Rost von M. Perret bestimmt,

welcher in England von B. Donkin und Comp. in London

ausgeführt wird und in Fig. 3 Taf. 2 in Anwendung

auf einen Flammrohrkessel abgebildet ist. Die Stäbe sind wie beim Mehl'schen (vgl. 1871 199 *

436) und ähnlichen Rosten sehr dünn und hoch, die Spalten zwischen denselben

möglichst eng. Zur Vermeidung des Hauptübelstandes derartiger dünner Stäbe, nämlich

des Werfens und Verziehens derselben, ist der ganze Rost der Länge nach in drei

Theile getheilt, so daſs die einzelnen Stäbe nur kurz ausfallen, und auſserdem ist

unter dem Roste ein Wassertrog eingebaut, in welchem durch Verbindung mit einem

auſsen stehenden Behälter das Wasser stets auf gleicher Höhe erhalten wird. In

dasselbe tauchen die Stäbe mit ihrem unteren Theile ein. Für pulverförmige

Brennstoffe wird im Allgemeinen immer die Zuhilfenahme eines Gebläses zur

Zugerzeugung erforderlich sein, hier um so mehr, als der Luftzutritt nur von der

vorderen Endfläche der Stäbe aus möglich ist. Der Aschenfall ist daher abgeschlossen

und mit einem gewöhnlichen Dampfstrahlgebläse in Verbindung gebracht. Nach Engineering, 1885 Bd. 40 * S. 401 sollen im Oktober

1885 in Frankreich bereits 37, in Italien 27 und in Amerika 56 solcher Perret'schen Feuerungen im Betriebe gewesen sein.

Der in Fig. 8

bis 10 Taf. 2

dargestellte gekühlte Rost von G.

Ferrando in Genua

(* D. R. P. Nr. 26259 vom 19. August 1883) unterscheidet

sich von dem vorigen hauptsächlich dadurch, daſs die Stäbe quer liegen, damit die hindurch streichende Luft möglichst senkrecht in

den Feuerraum einströme. Hierdurch soll das bei gewöhnlicher Rostlage unvermeidliche

Mitreiſsen von unverbranntem Kohlenstaub u. dgl. in die Feuerzüge vermieden werden.

Die Stäbe sind behufs Zulassung der Luft mit den Durchbrechungen g (Fig. 10) versehen. Auch

hier ist ein Dampfstrahlgebläse benutzt, wobei die Luft in dem Hohlraume b vorgewärmt werden kann. Ein Festsetzen von Schlacke

an den Stäben soll bei dieser Einrichtung nicht vorkommen; unbequem wird nur bei

dieser wie bei der vorigen Anlage die Entfernung der Asche aus dem Wassertroge sein.

Die Patentschrift enthält auſser der dargestellten Vorfeuerung für Flammrohrkessel

noch verschiedene Anordnungen von Innen- und Unterfeuerungen.

Auch Livet und Comp. in Finsbury, London, verwenden nach

Engineering, 1883 Bd. 36 * S. 28 sehr hohe Roststäbe (bis zu 300mm hoch) welche jedoch durch die hindurch streichende Luft allein gekühlt werden sollen. Um dabei die

schädlichen Folgen der ungleichen Ausdehnung im oberen und unteren Theile der Stäbe

zu vermeiden, werden dieselben der Höhe nach, wie in Fig. 4 Taf. 2

veranschaulicht ist, aus zwei Theilen hergestellt. Die unteren sehr dünnen Theile

a hängen wie gewöhnlich auf den Rostträgern, die

oberen Theile b greifen über einen mittleren Vorsprung

der unteren Theile und werden in den Trägern nur seitlich gehalten, so daſs sie sich

frei gegen die unteren Theile ausdehnen können.

A. Ruthelm Berlin (* D. R. P. Nr. 28150 vom 16. Februar

1884) hat die in Fig. 11 Taf. 2 abgebildete Verbindung eines wagerechten Rostes A mit einem geneigten Roste B in

Vorschlag gebracht. Die beiden Träger des letzteren bilden mit zwei Winkelarmen f einen Rahmen, welcher um eine Achse a drehbar ist, so daſs die Neigung des Rostes B von auſsen mittels Schraube und Handrad o. dgl.

verstellt werden kann. Die oberen, an einander schlieſsenden Köpfe g der Stäbe b sind nach

einem Kreisbogen aus a gekrümmt, so daſs sie bei der

Bewegung des Rostes stets mit der Unterkante des Fülltrichters b in Berührung bleiben. Zur Ausfüllung der Lücke

zwischen A und B ist ein

senkrecht verschiebbarer Rost C angebracht. Beim

Abschlacken des Rostes A wird C ganz gesenkt und eine auf zwei Schienen ruhende Platte F gegen den Rost A

geschoben.

Eine von Bregha herrührende, der Banque des Travaux Publics in Brüssel (Erl. * D. R. P. Nr. 26864 vom 6.

November 1883) geschützte Rostanlage, aus einem wagerechten und einem Treppen-Rost bestehend,

ist in Fig. 5

bis 7 Taf. 2

abgebildet. Auch diese Anordnung ist für Steinkohlengruſs bestimmt. Der aus eng liegenden Platten bestehende

Treppenrost C bildet die Sohle eines geneigten

Füllschachtes F, der oben durch einen Schieber K abgeschlossen ist und in welchem hauptsächlich die

Entgasung des Brennstoffes vor sich gehen wird. Ein drehbarer Kasten G nimmt den Brennstoff zunächst auf, welcher dann nach

Vorziehen des Schiebers K in den Schacht gestürzt wird.

Aus letzterem sinkt der Brennstoff allmählich auf den wagerechten Rost A, auf welchem derselbe mittels einer in Nuthen der

Seitenmauern geführten Schiene H gleichmäſsig

ausgebreitet wird. Das Reinigen dieses Rostes und das Losbrechen etwaiger Schlacken wird mit

Hilfe des von unten zwischen die Roststäbe greifenden Rechens I (vgl. Fig. 5) bewirkt. In dem

sämmtliche Theile verbindenden guſseisernen Rahmen sind die Klappenthüren D und D1 für die Zuführung der Luft angebracht, welche dann

theils durch den Treppenrost, theils durch den Rost A

in den Feuerraum eindringt. Die Lücke zwischen beiden Rosten ist durch eine Thür B ausgefüllt, welche nur behufs Auswechselns der

Roststäbe u. dgl. geöffnet wird. Mangelhaft an der Einrichtung ist, daſs das Feuer

nicht gut beobachtet werden kann, wenn auch eine oberhalb des Treppenrostes

angebrachte Klappe E zu erkennen gestattet, wann eine

frische Beschickung erforderlich ist.

R. Wolf in Buckau-Magdeburg benutzt für Sägespäne, Lohe, erdige Braunkohlen u. dgl. die nach

Glaser's Annalen, 1883 Bd. 13 * S. 227 in Fig. 12 Taf. 2

abgebildete, der vorigen ähnliche Rostanlage als Vorfeuerung für Locomobil- und andere Kessel. Der wagerechte Rost ist hier

jedoch (wie hinter Treppenrosten gebräuchlich) sehr kurz und die Verbrennung findet

zum gröſsten Theile schon auf dem Treppenroste statt. Der Raum unter dem letzteren

ist nach vorn durch eine Thür t abgeschlossen und die

Luft wird durch die Seitenmauern zugeführt. Die Anlage soll sich gut bewährt

haben.

An dem E. Langen'schen Treppenroste (vgl. 1862 166 186) hat die Maschinenbau-Actiengesellschaft

Humboldt in Kalk bei

Köln (* D. R. P. Nr. 29 517 vom 31. Mai

1884) die folgende Neuerung angebracht. Als Träger für die hinteren Enden

der Roststäbe sind Röhren a benutzt, welche, wie in

Fig. 13

und 14 Taf. 2

dargestellt, beiderseits auſserhalb des Mauerwerkes durch je ein schräges Rohr b mit einander derart verbunden sind, daſs ein

Wasserstrom durch das ganze Röhrensystem hindurchgeleitet werden kann. Die

Einrichtung soll dem doppelten Zwecke dienen, die Rostträger vor dem Verbrennen zu

schützen und gleichzeitig das Speisewasser in den Röhren vorzuwärmen. Das Wasser

wird jedoch, um die Röhren vor dem Verstopfen durch Kesselstein zu bewahren,

zunächst in einen stehenden Cylinder A gepumpt, welcher

oben mit dem Dampfraume des Kessels verbunden ist, und zwar tritt das Wasser durch

das Rohr K von oben in den Dampfraum des Cylinders A1 sinkt dann auf einer

Seite einer von der Decke herabhängenden Scheidewand i

herab und steigt auf der anderen Seite derselben wieder hinauf, während die

ausgeschiedenen festen Theilchen sich auf dem Boden des Cylinders sammeln. Die

Scheidewand ist oben für den Durchtritt des Dampfes durchbrochen. Das so gereinigte

Wasser kann dann durch die Roströhren hindurch oder auch unmittelbar dem Dampfkessel

zugeführt werden.

Hierbei macht sich nur folgendes Bedenken geltend. Wenn das Wasser beim Durchfallen

des Dampfraumes im Cylinder A schon so stark erhitzt

wird (was von der stärkeren oder geringeren Zerstäubung

desselben abhängen wird),

daſs der gröſste Theil des Kesselsteines zur Ausscheidung gelangt, so muſs in den

Roströhren bereits eine lebhafte Verdampfung stattfinden, wodurch dieselben dann

wieder einem schnellen Verbrennen ausgesetzt werden.

Tafeln