| Titel: | Anthon's Universal-Holzbearbeitungsmaschine. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 19 |

| Download: | XML |

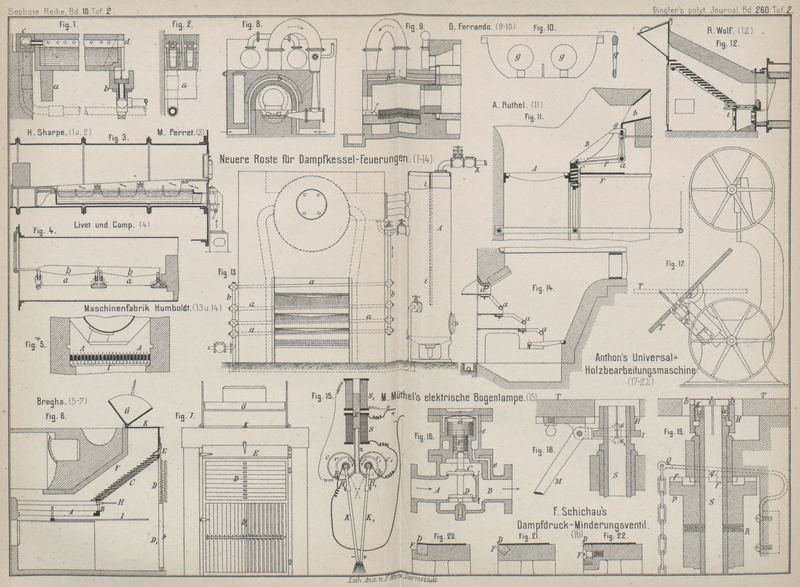

Anthon's Universal-Holzbearbeitungsmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel

2.

Anthon's Universal-Holzbearbeitungsmaschine.

Nach dem Vorschlage von Anthon und Söhne in Flensburg (* D. R. P.

Kl. 38 Nr. 34139 vom 16. Juni 1885) wird eine stehende Bandsäge durch

Anordnung einer besonderen Arbeitspindel unter dem verstellbar eingerichteten

Tische, wie in Fig.

17 Taf. 2 veranschaulicht ist, zu einer Universalmaschine umgeändert, um

auſser der Bandsägenarbeit auch Bohren, Nuthen und Kehlen zu gestatten; jede dieser Arbeiten muſs jedoch

für sich allein vorgenommen werden.

Die hohle Arbeitspindel S (vgl. Fig. 18 und 19 Taf. 2)

liegt an dem Bandsägenständer geneigt in zwei Lagern; vermöge der schrägen Lage

können Arbeiten, für welche man bisher zwei Spindeln, eine wagerechte und eine

senkrechte, oder eine in verschiedenen Winkeln einstellbare Spindel (vgl. Dörner 1885 255 * 326)

brauchte, auf dieser feststehenden Spindel ausgeführt werden.

Das Bohren von Holz führte man bisher an sogen. Universaltischlern (vgl. Uebersicht

1883 248 * 12) oder sonstigen Holzbohrmaschinen meistens

mittels wagerecht

oder senkrecht stehender Spindeln aus, während die Arbeit des Kehlens, namentlich

von geschweiften Stücken, ausschlieſslich an senkrecht stehenden Spindeln ausgeführt

werden muſste, da es bei einer wagerechten Spindel zu unbequem sein würde, das Holz

an einem zu der Spindel rechtwinkligen, also senkrechten Tische um die Spindel zu

führen. Durch die schräge Anordnung der Arbeitspindel S

kann immer noch von unten nach oben gebohrt werden und es haben die Bohrspäne freien

Ausgang; jedoch ist die Lage des zu bohrenden Holzes nicht mehr so unbequem wie bei

einer senkrecht gestellten, von unten nach oben bohrenden Spindel. Auf der gleichen

schräg gestellten Arbeitspindel können geschweifte Holzstücke ausgekehlt werden, da

das Werkstück auf dem geneigten Tische T immer noch

genügende Führung hat.

Die Spindel S ist hohl und läuft an ihrem oberen Ende

kegelförmig aus; zugleich ist sie an diesem Kegel vierfach geschlitzt und trägt ein

linksgängiges Schraubengewinde. Auf diesen Kegel paſst eine Hülse K (Fig. 19), welche auſsen

mit rechtsgängigem Schraubengewinde versehen ist. Diese Hülse bewirkt, wenn sie über

den Kopf an der Spindel S getrieben wird, daſs sich das

getheilte Ende der Spindel S etwas zusammendrückt und

somit ein eingeschobenes Werkzeug in der hohlen Spindel festklemmt. Durch vier

eingelegte Stahlplättchen a, welche in Nuthen der

Spindel S und der Hülse K

passen, wird letztere am Drehen gegenüber der ersteren verhindert, wobei jedoch die

Plättchen a ein Verschieben der beiden Kegel in der

Achsrichtung gestatten. H ist eine über das

linksgängige Gewinde der Spindel S und zugleich über

das rechtsgängige Gewinde der Hülse K geschraubte

Mutter, welche natürlich ebenfalls mit rechtem und linkem Gewinde versehen ist. Oben

hat dieselbe vier Einschnitte b, in welche die Knaggen

eines Einsatzschlüssels passen. Ist das Werkzeug in die Spindel eingesetzt, so hat

man die Mutter H nur um 90° nach rechts zu drehen,

wodurch, weil sie rechtes und linkes Gewinde besitzt, der Kopf K nach unten gepreſst wird. Eine Vierteldrehung der

Mutter im umgekehrten Sinne bewirkt ein Emporziehen des Kopfes K und somit ein Loslassen der federnden Theile der

Spindel S. Damit sich bei der Drehung der Mutter H nicht die ganze Spindel S mitdrehen kann, sind an einem Rande p der

Antriebsrolle R derselben Einschnitte f angebracht, in welche der Vorsprung q einer federnden Klinke Q

sich einlegt, wenn dieselbe durch den Fuſs des Arbeiters mittels daran gehängter

Kette niedergezogen wird.

Fig. 18 zeigt

eine andere Anordnung zur Befestigung der Werkzeuge in der Hohlspindel S. Ueber das gespaltene Ende derselben ist eine mit dem

Wulste I versehene, schwach kegelförmig ausgedrehte

Hülse H geschoben. Der in einem Gelenke drehbare

Winkelhebel M trägt an dem einen längeren Hebelende

einen Griff und ist am kürzeren Ende gabelförmig gespalten, um zwei Stifte s und s1 aufzunehmen, welche mit etwas Spielraum über den

Wulst greifen. Wird der Hebel M an seinem Griffe kräftig aufwärts

gezogen, so drücken die Stifte s und s1 die Hülse H über den Kopf der Spindel hinunter und bewirken ein

Zusammenpressen der vier federnden Theile derselben.

Bisher wurden die Bandsägetragrollen entweder gar nicht umhüllt., so daſs das Blatt

auf dem Eisen lief und die Zahnung litt., oder die Tragrollen wurden mit einem

breiten Leder- oder Gummistreifen überzogen, auf welchem das Sägeband in seiner

ganzen Breite aufliegt. Da nun eine Bandsäge während der Arbeit stets Sägespäne

mitreiſst, so bleiben diese leicht an dem verhältniſsmäſsig weichen und klebrigen

Ueberzuge hängen, werden durch das gespannte Blatt fest eingedrückt und bewirken

dadurch ein Unrundwerden der Rolle, was wiederum ein Schwanken und sogar häufiges

Zerreiſsen des Blattes zur Folge hat. Durch die bei der vorliegenden Maschine

getroffene Einrichtung, den Umfang der Bandsägerollen nach einer der in Fig. 20 bis

22 Taf. 2

dargestellten Weise nur am Rande mit einem Ledereinsatze F zu versehen, vermeidet man diese Uebelstände, da nur zum Schütze der

Sägenzähne D dieselben auf einer nachgebenden Unterlage

auflaufen.

Die Arbeitspindel S ist derart unter dem Tische T der Bandsäge angebracht, daſs, wenn derselbe in der

in der Zeichnung punktirten Lage steht, die Säge arbeiten kann. Soll eine andere

Arbeit ausgeführt werden, so wird der um V drehbare

Tisch T in eine zu der Arbeitspindel rechtwinkelige und

durch einen Anstoſs begrenzte Stellung heruntergeklappt. Die Arbeitspindel kommt

dann in einem kreisförmigen Loche im Tische zum Vorscheine.

Tafeln