| Titel: | M. Müthel's elektrische Differentiallampe mit gegen einander geneigten Kohlenhaltern. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 22 |

| Download: | XML |

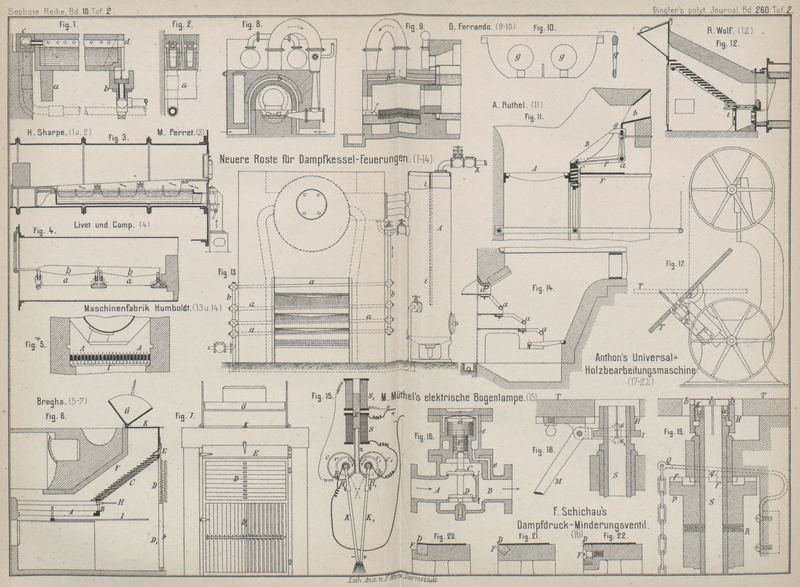

M. Müthel's elektrische Differentiallampe mit gegen einander geneigten

Kohlenhaltern.

Mit Abbildung auf Tafel

2.

M. Müthel's elektrische Differentiallampe.

Um mit möglichst einfachen mechanischen Mitteln die Regulirung des durch Gleichstrom

oder durch Wechselströme erzeugten Lichtbogens in einer elektrischen

Differentiallampe zu ermöglichen, gibt Max Müthel in

Berlin (* D.

R. P. Kl. 21 Nr. 33436 vom 11. November 1884) den Kohlenhaltern H und H1 (Fig. 15 Taf. 2) eine

Neigung gegen einander, welche durch den Kern E des

Differentialsolenoids SS1 regulirt wird. An dem Kerne E sitzt unten

eine doppelte Zahnstange z, welche mit den zwei

Zahnrädern r und r1 im Eingriffe steht. Die Achsen dieser Räder sind

gegen die Zahnkränze isolirt und tragen die Halter H

und H1 für die

Kohlenstäbe K und K1 Auf eben diesen Achsen sind ferner die beiden

metallischen excentrischen Scheiben c und c1 verstellbar gegen

den Mittelpunkt angebracht, haben aber gewöhnlich die in der Abbildung angegebene

Excentricität. Das Gewicht des Kernes E und der

Scheiben c und c1 ist so gewählt, daſs letztere bei der in Fig. 15

dargestellten Lage ein geringes Uebergewicht haben und daher die Kohlen-spitzen K und K1 leicht gegen einander pressen. Die Stromzuführung

zu den Achsen und den Hülsen H und B1 vermitteln die auf

den Achsen schleifenden Metallbürsten b und b1. Der von der

Dynamomaschine gelieferte Strom verzweigt sich zwischen s und b durch die beiden Solenoide S und S1. Bei sich berührenden Kohlen ist der Stromzweig in

dem Solenoid S mit dickerem Drahte kräftiger, zieht den

Kern E tiefer in S hinein,

dreht die Räder r und r1 in der Pfeilrichtung und entfernt die Kohlen von

einander. Wird durch Abbrennen der Kohlenspitzen der Lichtbogen gröſser, so

vergröſsert sich der Widerstand in dem Stromzweige sSb1

H1

K1

Kb und der Stromzweig im Solenoid S1 aus dünnerem Draht

überwiegt, zieht den Eisenkern nach oben und nähert die Kohlen K und K1 einander wieder.

Sind die Kohlenspitzen bis zu der in der Zeichnung punktirt angegebenen Stellung

abgebrannt, so haben die Zahnräder doch einen nur verhältniſsmäſsig kurzen Weg

gemacht, ebenso auch die Zahnstange z mit Eisenkern E, so daſs die Anziehungskraft der Solenoide S und S1

auf den Eisenkern E während der ganzen Brenndauer der Lampe annähernd

gleich bleibt.

Die Kohlenspitzen können verhältniſsmäſsig lang sein, so daſs die Bewegung der

Zahnräder bezieh. der Achsen derselben sehr kurz ist; dann wird der ganze

Mechanismus während der Brenndauer der Lampe fast gar nicht beansprucht und ist

somit auch nicht leicht Störungen unterworfen. Da der Lichtbogen bei dieser Lampe

unterhalb des Mechanismus liegt, so sind die Schatten vollkommen vermieden. Um die

Empfindlichkeit des Lampenmechanismus regeln und einstellen zu können, sind die

Solenoide S, S1 zum

Eisenkerne E verstellbar angeordnet. Unter Umständen

können an Stelle der Excenter auch einfache kurze Hebel mit verschiebbaren Gewichten

treten, im Allgemeinen sind aber die excentrischen Scheiben vorzuziehen. (Vgl. * Reynier 1878 227 * 399. Dubos 1880 235 319. Jamin

1881 239 125. Lampe Soleil

1882 243 428.)

Tafeln