| Titel: | Ueber Neuerungen an Kalandern. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 68 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Kalandern.Vgl. Uebersicht 1881 239 * 270. 242 * 331. 1884 254 * 148.

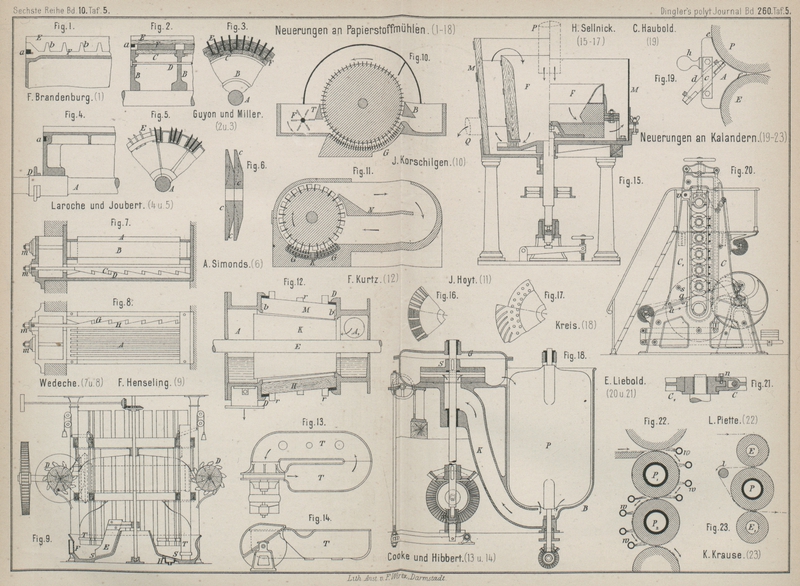

Patentklasse 55. Mit Abbildungen auf Tafel 5.

Ueber Neuerungen an Kalandern.

Die neuerdings gemachten Verbesserungsvorschläge bei Kalandern betreffen keine

Aenderungen in der Bauart; man hält vielmehr an der senkrecht über einander

liegenden, wenn auch hoch ausfallenden Anordnung der Walzen fest. Die Neuerungen

beziehen sich nur auf besondere Einrichtungen für den Betrieb, um denselben

irgendwie vortheilhafter zu gestalten.

Bei Kalandern mit doppelseitiger Führung der Walzenlager

wird zum leichteren Auswechseln der Walzen die eine Gestellhälfte zum Abnehmen

eingerichtet (vgl. Eck 1881 239 * 274). Damit nun die gelöste

Gestellhälfte nicht erst vom Kalander genommen zu werden braucht, macht Emil

Liebold in Zeulenroda (* D. R. P. Nr. 33871 vom 2. Juni

1885) dieselbe aufklappbar. Wie aus Fig. 20 Taf. 5

zu entnehmen ist, wird der die eine Lagerführung bildende Theil C1 mit der Gestellwand

C oben durch ein Gelenk v, unten mittels Schrauben a verbunden. Nach

Lösung der letzteren können die Theile C1 der beiden Gestellwände, welche durch eine

besondere Stange s mit einander verbunden sind, mit

Hilfe eines Flaschenzuges aufgeklappt und in gehobener Stellung festgehängt werden.

Die einzelnen Walzenlager werden vorher durch Stellschrauben n, deren Spitzen in ausgehobelte Nuthen der Lager treten (vgl. Fig. 21 Taf.

5), an der Gestellwand C festgeklemmt. Es kann also

jede Walze für sich unabhängig von den anderen, ohne daſs die Stellung der letzteren

verändert wird, ausgewechselt werden.

An Stelle der aus Mitlauftüchern und Walzen oder festen Hohlblechen (sogen. Finger)

bestehenden selbstthätigen Durchführvorrichtungen bei

Roll- oder Bogenkalandern bringt L. Piette in Pilsen (* D. R. P. Nr.

28509 vom 6. April 1884) gepreſste Luft

ströme in Vorschlag. Um die Walzen P1 und P2 (Fig. 22 Taf. 5) sind

entsprechend dem Papierlaufe Röhren w angeordnet, aus

denen auf einer Seite durch einen feinen Schlitz die zugeführte Preſsluft gegen die

Walzen hin entweicht und dadurch das Papier zu richtigem Durchlaufe an dieselben

anbläst. Das Papier erleidet also keine Reibung an festen Führungstheilen und dürfte

die Einrichtung namentlich für empfindliche dünne Papiere zu benutzen sein. An

Stelle von Preſsluft soll auch in besonderen Fällen Dampf verwendet werden

können.

Wenn bei dreiwalzigen Frictions- oder Gleitkalandern (vgl. 1881 239 * 275) die papierene Mittelwalze durch sogen. Risse oder kleine Löcher

schadhaft geworden ist, so zeigen die geglätteten Papiere diesen entsprechend

ungleiche Stellen; letztere entstehen in der Weise, daſs sowohl die obere, als die

untere Glättwalze das Papier in derselben Umlage an der Papierwalze bearbeitet, daſs

also die untere Walze E1 (Fig.

23 Taf. 5) den

Fehler von der ersten Walze E vergröſsert. Diesem

Uebelstande begegnet Karl Krause in Leipzig (* D. R. P. Nr.

31176 vom 8. November 1884), indem er das Papier

nach dem ersten Glätten von der Mittelwalze P durch eine kleine Walze l oder besondere Leisten abführt, so daſs es anders aufgelegt zwischen die zweite Glättstelle

gelangt. Die zweite Walze E1 kann also die Fehler von der ersten Walze ausgleichen und die Fehler von

der zweiten Walze treten wie die ersten Fehler nicht mehr so grell auf. Natürlich

wird dieses Aushilfsmittel nur so lange benutzt, als nicht Zeit ist, die Mittelwalze

durch Waschen oder Abdrehen auszubessern. Um Papierwalzen

von Kalandern im Gestelle abdrehen zu können, hat C. G.

Haubold in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 34376 vom 2. Juni

1885) das in Fig. 19 Taf. 5

dargestellte Werkzeug angegeben. An einem Holzstücke

A, welches genau zwischen die beiden Kalanderwalzen

P und E paſst, ist in

der hohlen Anlegefläche ef an der abzudrehenden Walze

P ein feines, in seiner Steigung der Span breite

entsprechendes Muttergewinde geschnitten. Das Holzstück A erhält eine Klammer c, welche den

Diamanthalter d faſst, und einen Handgriff h. Beim Andrücken des Holzstückes A schiebt das sich einpressende feine Gewinde den

schneidenden Diamant an der Walze P entlang.

Tafeln