| Titel: | Ueber Neuerungen im Mühlenwesen; von Prof. Fr. Kick. |

| Autor: | Fr. Kick |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 97 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Mühlenwesen; von Prof.

Fr. Kick.

(Patentklasse 50. Fortsetzung des Berichtes S. 1

d. Bd.)

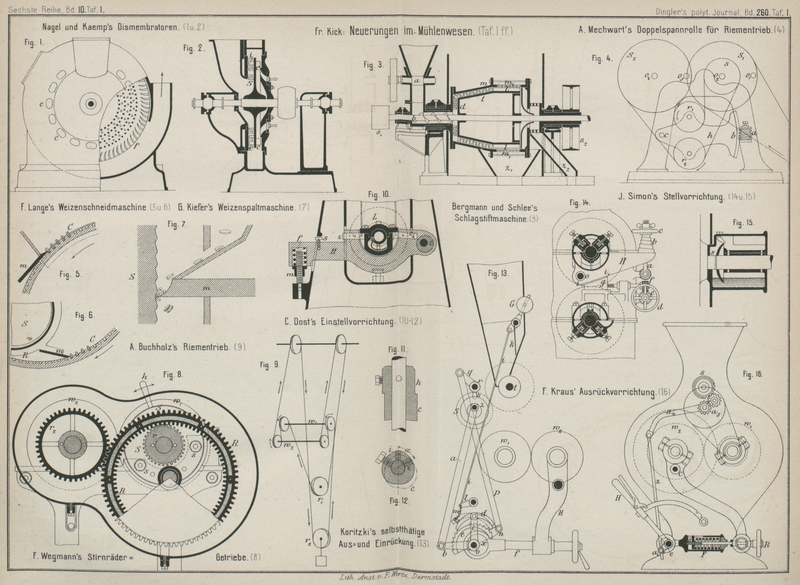

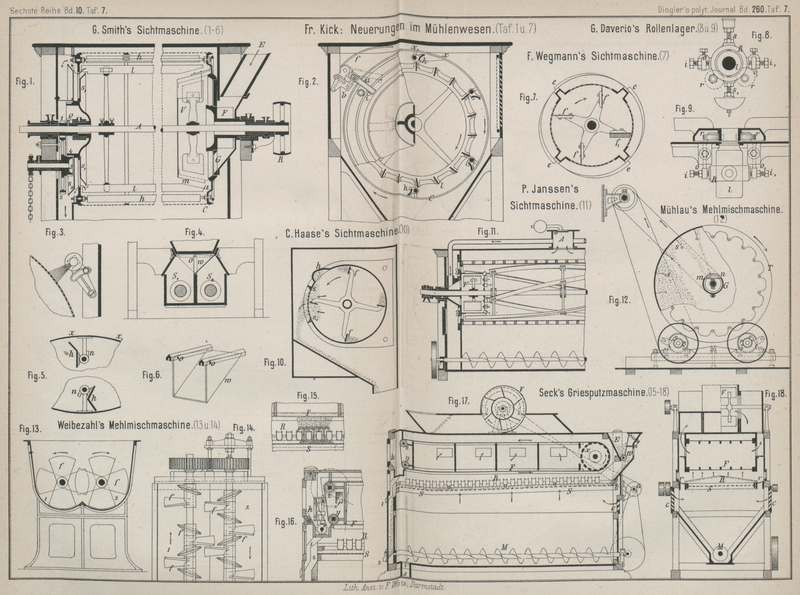

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 1 und 7.

Kick, über Neuerungen im Mühlenwesen.

10) Sichten und Sichtmaschinen. Die Bestrebungen der

neuesten Zeit weisen, von kleineren Neuerungen abgesehen, vorzüglich zwei

beachtenswerthe Gedanken auf: nach dem ersten soll durch entsprechende Einrichtung

des Sichtcylinders bei Centrifugalsichtmaschinen das sich im Cylinder sammelnde

Mahlgut durch diesen so hoch gehoben werden, daſs es von oben fallend neuerlich den

Schlägern und ihrer Einwirkung dargeboten wird; nach dem zweiten wird das Sieben

dadurch bewirkt, daſs die feinen Mahlguttheilchen durch rasch bewegte Luft durch die

Siebe geführt werden. Diese Luftbewegung soll durch geeignete Anbringung von

Ventilatoren erfolgen. Beide Gedanken sind gesund und bereits mehrfach zur

Verwirklichung gelangt.

Friedr. Wegmann in ZürichDas Patent scheint noch nicht ausgegeben; diese Maschine wurde in der Mühle, 1885 * S. 229 besprochen.

läſst bei seiner neuesten Sichtmaschine die Siebfläche

durch zurückspringende U-förmige Leisten unterbrechen, wie dies Fig. 7 Taf. 7 darstellt,

und es muſs sich bei der langsamen Drehung des Cylinders das Mahlgut vom Siebe

abrollend in den Vertiefungen dieser Leisten sammeln, nach oben gehoben werden und den Schlägern zufallen. Fig. 7 zeigt bloſs einen

Querschnitt durch den Sichtcylinder, weil hieran das Wesentliche zu erkennen ist;

denn die sonstige Anordnung weicht nicht auffällig von der üblichen ab. Die

Mahlgutzuführung erfolgt gleichfalls an der Achse durch eine Mehlschraube; die

Flügel f der Schläger sind nicht schraubenartig

gewunden, sondern es ist einer (f1) der vier Flügel mit prismatischen Holzklötzchen

versehen, deren schräge Seitenfläche, gegen den Auslauf gekehrt, die Fortschaffung

des Sichtgutes besorgt. Bei der Absichtung feuchten Mahlgutes kann zum Freihalten

der Gaze ein Schlagwerk benutzt werden, welches von excentrischen Ansätzen e aus bethätigt wird. Der Antrieb der Schlägerwelle

erfolgt mittels eines Riemens und wird die Bewegung auf den Sichtcylinder in

gleicher Richtung durch ein Vorgelege übertragen, bei welchem Wegmann's geräuschlose (mit Schrot gefüllte) Räder

(vgl. S. 6 d. Bd.) angewendet sind.

Die Sichtmaschine von Geo T.

Smith in Jackson (vertreten durch Eugen Kreiſs

in Hamburg, auf dessen Namen die deutschen Patente * Nr. 31307 vom 13. September

1884, Nr. 32191 vom 16. December 1884 und Nr. 34247 vom 16. December 1884 lauten)

wendet zum Heben des Sichtgutes bewegliche Leisten an

und trachtet sowohl durch diese, wie durch eine von auſsen auf den Gazebezug

wirkende Bürste, den Sichtcylinder möglichst wirksam zu machen. Zugleich soll die

durch die Schläger erzeugte Luftbewegung durch geeignete Abschlusse beim Ein- und Auslaufe thunlichst

herabgemindert und mit dazu verwendet werden, die Austragung des Mahlgutes zu

unterstützen. Die Smith'sche Maschine, welche durch die

Figuren 1

bis 6 Taf. 7

gekennzeichnet ist, weist jedenfalls einige beachtenswerthe Neuerungen auf, wenn

auch jene Lobeserhebungen, welche der Vertreter dieser Maschine in der Mühle, 1885 S. 23, 68 und 100 veröffentlichte, im

„Reclamestyle“ gehalten sind.

Die beweglichen Hebeleisten h an der Innenseite des

Cylinders C können wesentlich nicht anders wirken, als

die von Wegmann angewendeten U-förmigen Vertiefungen;

wie in diesen, so sammelt sich auch an ersteren das abrollende Mahlgut an. Von einem Schöpfen des Mahlgutes vom Siebcylinder

durch diese Leisten kann deshalb nicht gesprochen werden, weil sich die Unterlage

des Mahlgutes, der Cylinder, mit dem Mahlgute und den Leisten gleich schnell bewegt

(dreht) und zwar mit 20 Umgängen in der Minute. Indem sich daher das Mahlgut auf den

unteren Theilen der Innenseite des Cylinders anhäuft, wird dasselbe bei der Rotation

gehoben, kollert gegen die Heber h, sammelt sich an

denselben an und wird nun erst durch sie weiter gehoben, als dies der Sichtcylinder

ohne Nebenvorrichtung vermöchte. Durch dieses höhere Heben findet aber eine bessere

Zuführung gegen die Schlagleisten l statt. Die ganze

Siebfläche des Sichters kann auch bei dieser Maschine nicht wirksam werden, sondern es muſs der untere Theil, des darauf

lagernden Mahlgutes wegen, theilweise unwirksam bleiben, wie dies bei allen

Centrifugalsichtern gleichfalls der Fall ist.

Fig. 1 zeigt

bei E den Einlauf, bei F

ein Rad mit vier Flügeln, gegen welche sich das Maschinengehäuse so anschmiegt, daſs

nur wenig Luft mit dem Mahlgute eintreten kann. Das Mahlgut gelangt von G in den Vorsichter V,

dessen grobes Drahtgewebe von einem Blechmantel m so

umgeben ist, daſs das Sichtgut bei a in den Cylinder

tritt, daher bei seinem Eintritte gar nicht von den Schlagleisten l getroffen werden kann, sondern diesen erst mittelbar

durch die Wirkung der Heber h zugeführt wird. Grobe

Verunreinigungen können aus dem Vorsichter bei ruhender Maschine durch Oeffnung

einer Klappe bei G durch die Hand des Müllers entfernt

werden. Es ist zwar in Bezug auf die Ausnutzung der Siebfläche günstig, daſs das

Sichtgut am Anfange in den Cylinder tritt und nicht erst weiter einwärts; jedoch

scheint mir die centrische Zuführung, welche das Mahlgut sogleich den Schlägern

übergibt, wenn man des Vorsichters entbehren kann, richtiger zu sein.

Der Abstand der Schlagleisten vom Siebe beträgt angeblich etwa 80mm und ist hierdurch ein günstigerer Winkel für

das Auftreffen des Sichtgutes gegen das Sieb bedingt, als möglich ist, wenn der

Schlägerabstand nur etwa 20mm beträgt, wie dies

häufig der Fall ist. Der Auslauf des Sichtgutes erfolgt um die Scheiben s1, s2 herum, wie durch die

Pfeile angedeutet ist, und der Antrieb durch die Riemenscheibe

R auf die Schlägerwelle und durch die Räder 1 bis 4 auf den

Sichtcylinder. Durch die Scheibe s1 ist dem Eintritte der Luft in den Sichtcylinder

ein Hinderniſs insofern gesetzt, als dieser Eintritt an der Achse bis nahe zum

Umfange versperrt ist und eine Luftströmung von der Achse zum Umfange daher

ausgeschlossen oder doch vermindert wird. Durch die Wirkung der kreisenden

Schlägerleisten l auf die in der Maschine enthaltene

Luft wird eine Luftverdünnung an der Schlägerwelle, eine Luftverdichtung zwischen

Sieb und Schlägern und auch im todten Raume zwischen Sieb und Kasten erfolgen und

ein Austritt von Luft über s1, s2 im

Sinne der Pfeile nach Maſsgabe der mit dem Mahlgute beim Einlaufe eintretenden Luft

erfolgen. Durch diesen Luftaustritt links und durch den Eintritt von Luft aus dem

Vorsichter an der Einlaufseite ist eine schwache Luftbewegung zwischen den Flügeln

und dem Siebe in der Richtung zum Auslaufe bedingt, welche auch das Sichtgut vom

Einlaufe gegen den Auslauf befördert. Die Stärke dieser Luftbewegung kann dadurch

etwas abgeändert werden, daſs die Schlägerachse A sammt

den Flügeln l eine geringe Längsverschiebung erhält,

wodurch der Uebergriff der Flügelenden über die Scheibe s1 etwas vermehrt oder vermindert werden

kann. Zu diesem Zwecke ist die Achse A in den Lagern

verschiebbar und wird in einer bestimmten Stellung durch Anziehen der an der Nabe

des Zahnrades 1 befindlichen Schraube o durch diese Nabe, welche rechts und links gegen feste

Lager anläuft, gehalten. Diese Art der Stellung der Schlägerachse ist mangelhaft;

besser ist die diesbezügliche Anordnung, welche in der Mühle, 1885 * S. 292 gezeichnet ist, nach welcher die Schlägerwelle nach

auſsen verlängert erscheint und mit ihrem Ende von einem Lager gehalten wird,

welches in der Richtung der Achse verstellbar ist. Bei dieser Abänderung sind auch

die Räder 1 bis 4

entsprechend der gebräuchlichen Anordnung nach auſsen gelegt, wodurch sie besser vor

Staub geschützt sind.

Die beweglichen Hebeleisten h sind in Fig. 5 in der Stellung

unten und oben etwas gröſser gezeichnet. Die Lappen n

begrenzen die Beweglichkeit und bewirken auch beim Fallen der Leisten einen kleinen

Stoſs, wodurch das Abgleiten des Mahlgutes befördert wird. Diese Begrenzung der

Beweglichkeit ist unbedingt nöthig, weil sonst die Leisten h in den Bewegungskreis der Schläger l

gelangen würden. Es ist zu bemerken, daſs die Anwendung von Hebeleisten nicht neu

ist: Otto Türcke in Dresden sowie G. A. Schoepf und Comp. in Regensburg haben solche

Leisten schon früher angewendet; doch waren dieselben fest mit dem Cylinder

verbunden. Der Erfolg der Beweglichkeit kann nur gering

sein. Alle am Cylinder angebrachten, nach einwärts gerichteten Leisten bedingen

wegen der schiefen (nie

radialen) Wurfrichtung des Sichtgutes, daſs ein gröſserer Theil der

Siebfläche, nämlich der durch die Leisten gedeckte Theil, unwirksam wird. Man kann

diesen unwirksamen Theil sehr leicht ermitteln, wenn man eine Tangente an den

Schlägerkreis und die

Heber zieht; es ist der Theil xx1 in Fig. 2 und 5. Auf die Wirkung der

Schläger wird später noch einmal in Kürze zurückgekommen, weil diesbezüglich gar zu

verkehrte Ansichten vorliegen und in anderen Patenten ihren Ausdruck finden.

Die stündliche Leistung bei 0m,875 Durchmesser und 2m,520 Länge des Cylinders wird zu 1500k angegeben, wenn Dunst abgesichtet wird, und zu

1000k beim Nachsichten von Mehl.

Schlieſslich sei noch bemerkt, daſs das Sichtgut aus dem Beutelkasten nach Belieben

durch Benutzung der Wechselklappen w (Fig. 4 und 6) einer der beiden

Schnecken S1 oder S2 zugeführt werden

kann. Die Wechselklappen sind um die Zapfen o drehbar

und können entweder in die in Fig. 4 voll gezeichnete

Stellung, oder in die punktirte gebracht werden. Fig. 6 stellt die

Wechselklappen perspektivisch dar; dieselben bilden übrigens keinen Gegenstand des

Patentes.

Die bereits oben erwähnte Bürste zum Reinigen des Cylinders ist in Fig. 3 dargestellt und ist

dieselbe mit dem Arme a (Fig. 2) verbunden, welcher

durch den Stift i am Cylinder in die punktirte Lage

gebracht wird., aus welcher er durch sein Gewicht bezieh. durch die Feder f gegen den Anschlag b

zurückprallt; dieser Stoſs, welcher durch eine Kautschukauflage auf b geräuschlos gemacht werden kann, säubert die Bürste

und macht sie wieder leistungsfähig. Entsprechend der Abnutzung der Bürste, sind die

Lager ihrer Achse verstellbar, zu welchem Zwecke der bogenförmige Schlitz und in

demselben ein Klemmbolzen vorhanden sind.

Die zweite oben bezeichnete Idee, die Luftbewegung vorwaltend zum Durchtreiben des

fein vertheilten Sichtgutes durch das Sieb zu benutzen, findet ihren Ausdruck in den

Vorschlägen von Paul Janssen in Hamburg (* D. R. P. Nr.

27913 vom 24. Oktober 1883), Carl Aug. Halick in

Buschmühle Bellwitz (* D. R. P. Nr.

32635 vom 31. Januar 1885), Rud. und Jos.

Gawron in Anclam (* D. R. P. Nr. 29471 vom 5. Februar

1884) und endlich in einer Anordnung von C. W.

Haase in Braunschweig.Vgl. C. W. Haase: Die praktische Müllerei mit

Beiträgen zur Mühlenbaukunde, (Breslau 1885. Max Woywod) S. 4 bis 17. Bezüglich dieses

Buches sei bemerkt, daſs es aus einer Reihe nicht geordneter Abhandlungen

über Einzelheiten mehr der Mühlenbaukunde, als der praktischen Müllerei

besteht. Dasselbe rechtfertigt seinen Titel nicht, weil Niemand aus dem

Buche sich über den Mühlenbetrieb – und das ist doch praktische Müllerei –

unterrichten kann; aber es enthält mehrere gute Gedanken, welche man unter

den weitschweifigen Beschreibungen Haase'scher

Patente und Untersuchungen, wenn auch nicht ohne Mühe, finden kann. Das Buch

hat das Gute, originell zu sein; schriftstellerische Sünden, sowie arge

technische Verstöſse finden sich aber viele vor. Der Verfasser hat

mannigfache Erfahrungen gesammelt, die „Harmonie zwischen Wissenschaft

und Praxis“ steht wohl im Motto, im Buche selbst ist sie aber nicht

selten zu vermissen; doch fehlt es nicht am Wollen und, wer die oft

eigenartige Sprache der Werkstätte gewohnt ist, der wird Haase's Sprache hinnehmen.

Es dürfte vielleicht keine dieser Anordnungen allen billigen Anforderungen entsprechen; doch ist

der Grundgedanke ein gesunder, gegen welchen nur ein, allerdings wesentlicher,

Einwand gemacht werden kann und zwar folgender: Das in der Müllerei abzusichtende

Gut ist ein Gemenge von kleinen Bruchstücken des Stärkemehl haltigen Inneren des

Getreides und der Schalen; letztere brechen in dünnen, plättchenförmigen Stückchen

und diese werden von bewegter Luft leichter mitgenommen, als die specifisch

schwereren und zudem mehr kugelförmigen Endospermtheilchen. Wenn man daher das

Sichten durch kräftige Luftbewegung fördern will, so muſs man ein Mehl erhalten, in

welchem sich jene feinen Kleietheilchen gewiſs vorfinden werden, deren Gröſse den

Durchgang durch das Sieb gestattet; d.h. man wird minderwerthiges Mehl erhalten, als

dies bei Anwendung gewöhnlicher Mehlcylinder und der Centrifugal-Sichtmaschinen

gewonnen wird, bei welchen die specifisch schwereren Mehltheilchen leichter an und

durch das Sieb gelangen, als die Kleietheilchen. Das Sichten mit Benutzung eines

Luftstromes hätte sich demnach entweder auf sehr reine Mehle, oder auf solches

Mahlgut zu beschränken, in welchem kleine Splitterchen der Schale, die durch das

Sieb gerissen werden können, nicht vorkommen.

Noch sei erwähnt, daſs eine dauernde, kräftige Luftströmung von innen nach auſsen das

Verlegen des Siebes wesentlich befördert, und es

wäre demnach Vorsorge zu treffen, daſs diesem leicht eintretenden Uebelstande

abgeholfen werde. Jede Luftbewegung in den Sichtmaschinen bedingt das Vorhandensein

von mit Mehlstaub geschwängerter Luft und ist demnach für entsprechenden Abschluſs

der Maschine, auch beim Ein- und Auslaufe, Sorge zu tragen, damit nicht Staubluft in

die Rohre gelangt. Indem wir nun zur Beschreibung der hierher gehörigen Anordnungen

übergehen, vermag der Leser selbst zu beurtheilen, ob den erwähnten nothwendigen

Rücksichten Rechnung getragen wurde.

P. Janssen legt in den wagerechten Sichtcylinder an

beide Enden Saugventilatoren, welche die Luft aus dem Gehäuse des Sichters ansaugen

und in das Innere des Siebcylinders treiben; hierdurch muſs eine kräftige

Luftbewegung entstehen, welche das durch die Schläger vertheilte Sichtgut durch die

Maschen des Gewebes führt. Der Ventilator an der Einlaufseite befindet sich im

Sicherheitskorbe und es wirken hier die Ventilatorflügel gleichzeitig als

Sichtflügel. Der Ventilator auf der Auslaufseite ist in Fig. 11 Taf. 7 bei V dargestellt; das Ventilatorhaus ist aus Blech und der

Lufteintritt und Austritt durch Pfeile gekennzeichnet. Die ganze Anordnung ist

abgesehen vom Antriebe und der Zu- und Abführung des Sichtgutes symmetrisch; beide

Ventilatoren saugen die Luft aus dem Aufsätze A des

Sichtkastens. Die übrigen Theile sind aus der Figur ohne weiteres verständlich. Bei

A sollte ein Filter angebracht sein.

Carl Aug. Halick führt in das Innere des Sichtcylinders

die Luft durch Oeffnungen in der Hohlachse des Mehlsichtcylinders ein; ferner wird durch ein der Länge

nach geschlitztes, auſsen parallel zum Cylinder

liegendes Rohr Luft auf das Sieb geblasen- die erstere Luftbewegung soll das Mahlgut

durch das Sieb führen, die letztere hingegen das Sieb rein halten. Gegenstand des

Patentes bildet nur die Reinigung des Cylinders durch die von auſsen gegen das Sieb

geblasene Luft und ist im Uebrigen selbst die Frage offen gelassen, ob der Sichter

ein Centrifugalsichter ist, oder nicht.

Die Sichtmaschine von R.

und J. Gawron hat stehende Anordnung: der Ventilator

ist oben an der lothrechten Achse angebracht, welche an einem Blechcylinder sowohl

Flügel, als Blechringe (Teller) trägt. Erstere jagen das Sichtgut gegen das

cylindrische Sieb, letztere bilden gleichsam Abtheilungen in der Maschine, welche

ein rasches Fallen des Sichtgutes hindern sollen. Der Ventilator saugt die Luft aus

dem Raume zwischen Blechcylinder und Sieb (also merkwürdiger Weise aus dem Inneren

des Siebes) an und jagt sie in den Blechcylinder, von welchem sie durch die

senkrechten Flügel, welche aus einem schmäleren und einem breiteren Blechstreifen im

Abstande von etwa 3mm bestehen, hindurch gegen das

Sieb treten soll. Die Gesammtanlage ist gänzlich verfehlt und verwerflich. Um nur

Eines hervorzuheben, denken sich die Genannten die Luft in nahezu radialer Richtung

zwischen den Flügeln austretend und vergessen hierbei völlig, daſs die Flügel sich

bewegen und die relative Luftbewegung gänzlich verschieden von der absoluten

ist.Man kann sich durch einen einfachen Versuch von der Art und Richtung der

Luftbewegung überzeugen; man hat nämlich nur nöthig, mit einem entsprechend

gestalteten Flügel unter Bogenbewegung an einer Kerzenflamme vorüber zu

fahren, und wird aus der Ablenkung der Flamme die Richtung der Luftbewegung

deutlich wahrnehmen, natürlich noch besser durch eine einfache mechanische

Vorrichtung zur Flügelbewegung.

Wenn wir hier nochmals auf die bereits in D. p. J. 1879

231 310 erwähnte Mehlsichtmaschine von C. W. Haase

zurückgreifen, so geschieht es deshalb, weil Haase der

Erste war, welcher bewegte Luft zum Durchführen des Mahlgutes durch ein Sieb

verwendete und die Beschreibung dieser Maschine in dem oben angegebenen Buche Haase's doch ein wenig besser ist als in der

Patentbeschreibung. Haase setzt in den Sichtkasten

einen festliegenden Cylinder, welcher nur in dem

Bogenstücke ss1 (Fig. 10 Taf.

7) mit Gaze bezogen, während der übrige Theil desselben voll ist. In dem Cylinder

kreisen Flügel f, die das Mahlgut in die Höhlung h werfen sollen, aus welcher es vor dem Siebe

niederfällt. Die Geschwindigkeit der Flügel f muſs so

groſs sein, daſs das Mahlgut durch seine Centrifugalkraft bis gegen h mitgenommen und dann nach h geworfen wird (v\,>\,\sqrt{r\,g}). Ein

Flügelgebläse treibt Luft in regelbarer Menge in den Cylinder und diese strömt durch

das Sieb in den Sichtkasten, aus welchem sie durch ein Flanellfilter entweichen kann. Auf dem Wege durch

das Sieb nimmt die Luft das feinere Mahlgut mit und soll das gröbere Sichtgut sehr

frei von Mehl aus der Maschine entweichen. Durch welches Mittel das Sieb vor dem

Verschlagen mit Sichtgut bewahrt wird (vielleicht eine Bürste?), ist auch in dem

Buche Haasens nicht gesagt und demnach besteht auch

heute für den Berichterstatter noch dasselbe Bedenken, welchem er bereits früher

Ausdruck gegeben hat.

Wir wenden uns jetzt jener Gruppe von Neuheiten zu, welche an den

Centrifugalsichtmaschinen durch Aenderung in den

Flügelformen bessere Wirkung erzielen sollen. Es ist leicht nachweisbar,

daſs diesen Vorschlägen meistens fehlerhafte Auffassungen über die Wirkung der

Flügel oder Schläger zu Grunde liegen, und seien hier einige Bemerkungen

vorausgeschickt, zu welchen uns auch eine ganz neue Abhandlung von F. van den Wyngaert (vgl. Mühle, 1886 S. 21) veranlaſst.

Fig. 1., Bd. 260, S. 103Fig. 2., Bd. 260, S. 103 Zunächst sei hervorgehoben, daſs das Abschleudern des Sichtgutes von den

Schlägern nur in der Richtung der Tangente an den

Schlägerkreis erfolgen kann. Der Winkel φ, unter

welchem das Mahlgut gegen das Sieb fliegt, ist daher stets ein spitzer und bestimmt

durch die Gleichung sin (90° – φ) = cos φ = (r

: R). Aus dieser Gleichung, sowie aus Textfig. 1 läſst sich erkennen, daſs der Winkel φ um so günstiger (gröſser) ausfällt, je kleiner der

Schlägerkreis und je gröſser der Sichtcylinder wird. Man kann den Schlägerkreis im

Verhältnisse zum Sichtcylinder nicht sehr klein machen, weil sonst das Mahlgut eine

zu lange Luftschicht zu durcheilen hat und die Kraft des Wurfes zu sehr vermindert

wird, der Winkel φ bleibt ein spitzer.Noch ausführlicher und unter Berücksichtigung des Einflusses der Bewegung des

Sichtcylinders, welche im günstigen Sinne wirkt, wenn er sich nach der

Richtung der Schläger bewegt, sind diese Verhältnisse dargelegt in Kick's Supplement

(Leipzig 1883) S. 40 ff. Später hat hierauf Wyngaert im „Millstone“ (1884

S. 41) aufmerksam gemacht, wie von dieser Seite üblich, ohne Quellenangabe.

Für den Genannten recht bezeichnend ist sein Ausspruch (vgl. Mühle, 1886 S. 23): „Die guten Neuerungen

bei den Sichtmaschinen beruhen immer auf Beobachtung einer oder mehrerer

dieser von mir (!) entwickelten

Sichtmaschinen-Constructionen.“ Hier drängt sich mir der Ausruf auf:

Wahrlich der ganze Vater! (Vgl. Kick:

Mehlfabrikation, 2, Auflage S. 105.) Es fragt sich nun,

welchen Einfluſs kann auf die Wirkung die Schlägerform

nehmen. Kann etwa eine nach einwärts gekehrte Form des Schlägers ein Einziehen des Sichtgutes bewirken? Das Sichtgut,

zumeist Mehl, springt von dem Schläger nicht gleich

einem elastischen Körper unter dem Einfallwinkel ab, sondern wenn m in Textfig. 2 eine

Mehlmasse darstellt, so wird sie sich am Flügel zertheilen, zuvörderst mitgenommen

und bei genügender Anhäufung schlieſslich gleichfalls an der Schlägerkante

tangential abfliegen. Solche Flügel werden wohl etwas mehr Mahlgut anhängend mitführen; aber so

lange der Winkel, welchen der Flügel mit dem Halbmesser einschlieſst, nicht gröſser

als der Reibungswinkel des Mahlgutes am Flügelmateriale ist, hat die überhängende

Lage nur mittelbaren Einfluſs; es entsteht eine relativ

gegen einwärts gerichtete Luftbewegung und diese kann bei genügender Neigung Mahlgut

gegen einwärts ziehen. Darum gibt man den Flügeln die Stellung Textfig. 1.

Fig. 3., Bd. 260, S. 104 Gibt man einem Flügel die in Textfig. 3

gezeichnete Anordnung von Bergmann und Schlee in Halle a. S. (* D. R. P.

Nr. 30095 vom 29. Juli Fig. 3. 1884),

so wird durch die am Flügel angebrachten Schaufeln allerdings eine Luftströmung im

Sinne der Pfeile bedingt; aber diese Bewegung ist eine relative – der Flügel bewegt

sich ja auch – und diese Relativbewegung nach x,

verbunden mit der Flügelbewegung, setzt sich zu einer absoluten Luftbewegung in der

Richtung y zusammen; keinesfalls ist die Richtung der

relativen Bewegung zusammenfallend mit der absoluten.

Fig. 4., Bd. 260, S. 104 Etwas ganz Aehnliches wird bei der Flügelform von Jos.

Kuhnmünch in Rötungen a. T. (* D. R. P. Nr. 33165 vom 2. Mai 1885) der Fall sein. Die

Flügelform und die Drehungsrichtung ist durch Textfig.

4 dargestellt. Kuhnmünch sagt in seiner

Patentschrift: „Damit das Sichtgut durch die Centrifugalkraft nicht in den

Schaufeln festgehalten wird, ist die eine Schaufel gegen die andere geschränkt

und zwar so, daſs zwischen zwei auf einander folgenden Schaufeln ein Spalt

entsteht. Hierdurch wird erreicht, daſs das Sichtgut nicht wie bei den anderen

Sichtmaschinen vermöge der Centrifugalkraft in tangentialer Richtung abgeworfen

wird, sondern durch den radialen Druck auf die schräge Schaufel an letzterer

entlang gleiten und sie durch den Spalt verlassen muſs. Das Sichtgut wird

dadurch in ganz fein vertheiltem Zustande in einem dünnen Strahle langsam von

den Schaufeln gegen die Siebfläche geworfen.“ Wenn auch zugegeben werden

kann, daſs das Sichtgut an den geschränkten Schaufeln hingleitet und die Flügel

durch den Spalt verläſst, so erfolgt doch die Weiterbewegung in tangentialer Richtung und eine Ablenkung hiervon kann

nur durch die Luftbewegung und die Schwerkraft stattfinden. Die schrägen Flächen der

Flügellappen werden die Weiterbeförderung des Mahlgutes bewirken.

Von Kuhnmünch ist auch eine Stellvorrichtung für die Flügel von Schleudersichtmaschinen (* D. R. P.

Nr. 33351 vom 15. März 1885) vorgeschlagen worden, welche darin besteht, daſs die

Entfernung der Schläger vom Sichtcylinder durch ein Hebelwerk veränderlich gemacht

ist, was durch die Verschiebung von Kegeln längs der Schlägerachse erzielt werden

kann. Aehnliches ist bereits (vgl. 1884 250 487)

besprochen worden.

Die

Halle'sche Maschinenfabrik und Eisengieſserei in Halle a. d. S. (* D. R.

P. Nr. 33328 vom 24. April 1885) wendet zwei Arten von Flügeln an und

sollen die Flügel f (Textfig.

5 und 6) als Wurfflügel zugleich auch die

Weiterbeförderung zum Auslaufe besorgen, während die Flügel g, Vertheilungsschaufeln genannt, eine gegen einwärts gerichtete

Luftbewegung bewirken und die leichteren Kleietheilchen nach einwärts ziehen sollen.

Vermehrte Luftwirbel werden durch diese Anordnung allerdings entstehen; in welcher

Weise diese aber auf das Sichten fördernd oder störend einwirken, ist wohl sehr

schwer zu sagen.

Fig. 5., Bd. 260, S. 105Fig. 6., Bd. 260, S. 105Otto

Türcke in Dresden (* D. R. P. Nr. 29764 vom 20. December

1883) wendet gleichfalls zwei Arten von Flügeln an; die eine Art trägt

schräg zur Längsrichtung stehende Winkelleisten, welchen die Aufgabe der

Verschiebung des Sichtgutes gegen den Auslauf zufällt, während die zweite Gattung

aus Blechstreifen gebildet ist, welche mit ⌉-förmigen Durchbrechungen versehen sind,

von denen die verbleibende Ecke nach rückwärts ausgebogen ist; der Zweck ist

unklar.

Eine Sichtmaschine mit schneckenförmig (schraubenförmig)

um die Welle angeordneten Stiften lieſs sich Adolf

Brzesky in Preſsburg (* D. R. P. Nr. 27896 vom 18.

December 1883) schützen; diese Einrichtung ist genau seiner

Getreidereinigungsmaschine (vgl. 1886 259 200)

nachgebildet und muſs als verfehlt bezeichnet werden,

weil die Stifte das Sichtgut nicht ordentlich werfen und durch ihre Anordnung zudem

ein starker Luftzug gegen den Auslauf eintreten muſs.

Fig. 7., Bd. 260, S. 105Escher,

Wyſs und Comp. in Ravensburg (* D. R. P. Nr. 33179 vom 23. Januar

1885) wenden in ihrer Sichtmaschine

einerseits Schläger aus Wellblech bezieh. gefurchte Schläger, andererseits einen

sternförmigen Cylinderrahmen an (vgl. Textfig. 7),

welcher als eine Abänderung des bereits (1881 242 * 267)

beschriebenen Seck'schen Sichtcylinders anzusehen ist.

Durch die Gestalt des Sichtcylinders wird ein günstigerer Winkel für das Aufliegen

des Sichtgutes erzielt- als Zweck der Furchen in den Flügeln wird in der

Patentschrift radiales Auftreffen gegen die Bespannung wohl angegeben, aber in

Wirklichkeit nicht erreicht.

Die weiter von Escher, Wyſs und Comp. (* D. R. P. Nr.

33187 vom 3. April 1885) angegebene Anordnung zum Abklopfen

des Sichters besteht darin, daſs der Sichtcylinder auf Rollen läuft, deren

Umfang nach einer vom Kreise wenig abweichenden Schneckenlinie geformt ist, wodurch

eine kleine Stufe

entsteht, über welche der Cylinder plötzlich abfällt und in Folge des so

entstehenden Stoſses von dem anhängenden Sichtgute gesäubert wird. Natürlich muſs

diese Stufe an den Rollen niederer sein als der Abstand zwischen den Flügeln und der

Siebfläche des Cylinders.

Sichtmaschinen mit innerem

Vorcylinder sind in mehreren Formen Gegenstand von Patenten. J. E.

Zinnal in Stolp (* D. R. P. Nr. 27534 vom 25. Oktober

1883) bringt den Einlauf des Sichtgutes in der Mitte an und läſst

dasselbe zunächst in den Vorsichter treten, welcher die eine, z.B. rechte, Seite des

Sichtkastens einnimmt. Mehl und Dunst werden ausgebeutet und gelangen zufolge

Wirkung einer an der Auſsenseite des Vorsichters angebrachten Schraube gegen die

Mitte der Maschine, wo sie durch ein mit dem im linken Theile des Kastens

befindlichen Sichtcylinder vereinigtes Schöpfrad in diesen zweiten Sichter gebracht

werden. Die groben Theile gelangen aus dem Vorsichter am rechten Maschinenende zu

einem Auslaufe, Dunst und Mehl links zu getrennten Ausläufen. Für geringe

Mahlgutmengen können durch geeignete Abtheilung zwei Mehlsorten, Dunst, Gries und

Schalen getrennt werden.

O. M. Hofwolt in Rostock i.

M. (* D. R. P. Nr. 30504 vom 28. Juni

1884) ordnet einen Vorsichter so an, daſs er sich von einem etwas

gröſseren Sicherheitskorbe nur dadurch unterscheidet, daſs die im Vorsichter

zurückgehaltenen gröberen Theile aus einer am Ende des Vorsichters befindlichen

Kammer mittels spiralförmiger Röhren in einen Auslauf befördert werden, welcher sich

an der Einlaufseite befindet.

Rich. Zieger in Berlin (* D. R. P. Nr.

30775 vom 7. August 1884) verbindet mit der Schlägerwelle einen

Blechkegelstutz in der Weise, daſs in diesen Kegelstutz das gröbere Mahlgut aus dem

Vorsichter übertreten kann und durch denselben zu einem getrennten Auslaufe

befördert wird. Die Vorsichtertrommel ist von der einen Seitenwand des Hauptsichters

getragen; der Einlauf des Sichtgutes erfolgt in den Vorsichter, die feineren Theile

gelangen durch das Sieb desselben in den Hauptsichter, während die gröberen Theile

durch den erwähnten Kegelstutz, welcher mit der Schlägerwelle sich dreh, zu einem

Auslaufe gelangen, gegen welchen sich der Kegel erweitert. Das Mehl fällt durch den

Sichter einer Mehlschraube zu, der Dunst wird am Ende des Sichters, an der

Auslaufseite, von einem besonderen Auslaufe aufgenommen, daher die Maschine

dreierlei Producte liefert. Alle Theile, welche der Schmierung bedürfen, sind leicht

zugänglich. Die Anordnung ist empfehlenswerth.

J. Kuhnmünch in

Röttingen (* D. R. P. Nr. 33441 vom

25. März 1885) macht den Vorcylinder von etwas gröſserer Länge als den

Sichtcylinder. Ersterer ist aus gelochtem Bleche oder Drahtgewebe, trägt auſsen 4

Längsleisten, an die sich schraubenförmig gestellte Querrippen von gröſserer Höhe

anschlieſsen, über welche der Seidengazeschlauch gezogen ist. Die Schlägerwelle

befindet sich im Vorcylinder, in welchem Schalen und gröbere Griese zurückbleiben,

während Mehl und feine Griese in den schraubenförmigen Kanal gelangen, welcher

einerseits durch die Gaze, andererseits durch die schraubenförmigen Rippen und den

inneren Cylinder gebildet ist und am Ende seinen Auslauf hat. Das Absichten des

Mehles erfolgt daher eigentlich nur durch die langsame Drehung des Sichters. Diese

Anordnung liefert dreierlei Producte, dürfte zu einer ordentlichen Absichtung des

Mehles unter den bei Centrifugalsichtern gebräuchlichen Maſsen aber nicht ausreichen.

Auch J. G. Hüßner in Schönberg,

Groſsh. Hessen (* D. R. P. Nr. 33197 vom 28.

December 1884) wendet doppelte Bespannung an; doch ist nach der

Patentbeschreibung der Raum zwischen beiden Sieben abgeschlossen, daher das dort

sich sammelnde Gut keinen Ausweg hat und die Möglichkeit des Sichtens bald zu Ende

sein muſs.

Bezüglich der Art der Bespannung der

Centrifugalsichter mit Seidengaze ist zu erwähnen, daſs Emil

Streitz in Freienwalde (* D. R. P. Nr. 33796 vom 8. April 1885) einen lockeren Bezug über einem Gitterwerke (Drahtgitter oder

parallel zur Cylinderachse lautenden Schnüren) anbringt. Der lockere Bezug wird sich

aber nicht, wie Streitz glaubt, durch wellenförmige Bewegungen selbst

abbeuteln, da zu diesen Bewegungen kein Grund vorhanden ist, sondern es wird im

losen Bezüge sich Mahlgut sammeln, gleichsam einen Sack bildend, und die vielen

Wellen der Patentzeichnung werden sich in eine einzige Ausbiegung für jedes Feld

verwandeln. Die Idee ist ganz verfehlt.

Fig. 8., Bd. 260, S. 107

Die Société anonyme pour les procédés bréretés de farinerie

Saint-Requier in Paris (* D. R. P. Nr. 29058 vom 2. März

1884) versieht die Enden der Gaze mit Blechstreifen, in welche Nieten

eingezogen sind, die über diesen Streifen hervorragen. Die Streifen aus biegsamem

Blech, wahrscheinlich dünnes Zinkblech, sind mittels den Gazerändern durch Nähen

verbunden. Solches Aufnähen kann mit Maschinen erfolgen. Die Spannung wird durch

Schnüre erzielt, wie dies Textfig. 8 zeigt. In

welcher Weise den beiden widersprechenden Bedingungen – äuſserst kleine Blechdicke,

damit das Nähen möglich ist, und genügende Blechdicke, damit die Nieten festsitzen –

entsprochen ist, darüber schweigt die Patentschrift und läſst der Vermuthung Raum,

daſs bei Anwendung dickeren Bleches der Rand vor dem Nähen gelocht wird, oder daſs

Blechstreifen in Verwendung stehen, deren Dicke an den Nietenreihen gröſser ist als

dort, wo genäht wird.

Lagerconstructionen bei Sichtern.

Eigenartig und der Besprechung werth ist die Wellenlagerung von Gust.

Darerio in Zürich (* D. R. P. Nr. 32003 vom 7. September

1884), welche durch die Fig. 8 und 9 Taf. 7 veranschaulicht

ist. Der Zweck dieser Lagerung, durch welche sowohl die Achse des Sichters, als der

Schlägerwelle richtig eingestellt werden kann, ist Erleichterung der Aufstellung.

Die Hohlachse des Sichtcylinders ruht beiderseits auf zwei Rollen r auf, welche lose auf feststellbaren Bolzen sitzen.

Der Bolzenhals, welcher die Rollen r trägt, ist

excentrisch zum Bolzenschafte, welcher sich in der Bohrung der Wand drehen und durch

Schraube und Mutter feststellen läſst. Durch diese Anordnung läſst sich die Achse

des Sichters so weit verstellen, als dies die Benutzung der Verstellbarkeit der

Rollen zuläſst. Die Achse der Schlägerwelle ist in der langen, guſseisernen

Lagerschale l gehalten und diese ihrerseits ist durch

zwei Schrauben s und s1 von oben und unten getragen, welche Schrauben

durch einen Ring R hindurchgehen, der seinerseits um

die Schrauben i und i1 drehbar ist. Hierdurch ist das Lager um ss1 und ii1 drehbar. Zum Zwecke

der Einstellung in der Achsenrichtung sitzen die Schrauben i und i1 in

den Augen der Bolzen o und o1, welche in den Kopfplatten des Sichters

verschiebbar und feststellbar sind.

Will. H. Dickey in Jackson,

Nordamerika (* D. R. P. Nr. 31054 vom 15.

Oktober 1884) hat Kugellager für die

Schlägerwelle angegeben.

Sichtmaschinen mit stehender Anordnung und

solche besonderer Form des Sichtcylinders. Sichtmaschinen mit lothrechter

Schlägerachse sind von der Stettiner Mühlenbauanstalt, Will.

Herm. Bernhardt (* D. R. P. Nr. 26332 vom 30. Mai 1883) und von L. J.

Scharbau in Hamburg (* D. R. P. Nr. 27303 vom 27. November

1883) angegeben. Bei ersterem Patente sind zwei feststehende

Siebcylinder, ein innerer und ein äuſserer, angewendet und wird demnach dreierlei

Product erhalten; doch ist es nicht möglich, daſs

hierbei ein gutes Sichten stattfindet, weil das Sichtgut, welches durch den Wurf der

Flügel durch das erste, lothrechte, cylindrische Sieb geschleudert wird, in dem

senkrechten ringförmigen Raume zwischen beiden Sieben groſsentheils niederfallen

wird, auch wenn es vermöge seiner Korngröſse durch das zweite Sieb gehen könnte.

Alle jene Theilchen, welche nicht in eine der Oeffnungen des zweiten Siebes fliegen,

prallen ab und fallen nieder, falls sie nicht am Siebe haften bleiben und dasselbe

verstopfen helfen.

Scharbau wendet einen wellenförmigen

Cylindermantel und wellenförmige Schläger an. Die Achsen beider haben lothrechte

Anordnung und drehen sich einander entgegen. Neu ist die Sache, aber empfehlenswerth

gewiſs nicht, weil die Vortheile der gröſseren

Sichtfläche überwogen werden von den Nachtheilen der Schwierigkeit der Bespannung

sowie der durch die Wellenform beförderten Verstopfung des Siebes.

Fig. 9., Bd. 260, S. 108

Rich. Zieger in Grabow a.

O. (* D. R. P. Nr. 25153 vom 27. Juni

1883) wendet bei wagerechter Anordnung der Achsen einen doppelt

kegelförmigen Sichter an (vgl. Textfig. 9). Die

Schläger laufen von der Einlaufseite bis zur Mitte parallel der Bespannung, von der

Mitte bis zur Auslaufseite parallel zur wagerechten Schlägerachse. Zieger will durch diese Einrichtung erreichen, daſs das

Sichtgut sich bis zur Mitte langsamer weiterbewegt, daher kräftiger ausgesichtet

wird, wo es am mehlreichsten ist, und daſs raschere Weiterförderung im zweiten

Theile der Maschine eintritt. Der Nutzen ist nicht einzusehen, aber die Bespannung

wird schwieriger.

Rüttelsiebe, Sauberer, Abreiter. Um

die Maschen dieser Siebe offen zu halten, wendet Franz

Schmied, früher Mühlenbesitzer in Langendorf bei Wien, eine Bürstenvorrichtung an, bei welcher eine Bürste langsam

in der Richtung der Bewegung des Sichtgutes über das Sieb streift, am Ende gehoben

wird und über dem Siebe frei zurückkehrt. Zu diesem Zwecke hangt die Bürste an einer

Achse, welche eine doppelte Schnurrolle und zwei kleine Zahnräder trägt und deren

Enden sich in zwei Nuthen bewegen. Wird die Rolle durch einen Schnurtrieb langsam

gedreht, so wälzen sich die Räder auf einer sogen. Mangelstange; die Entfernung der

beiden Nuthen entspricht der Hebung der Bürste.

C. Hedrich in Glauchau (* D. R. P. Nr.

27555 vom 18. August 1883) hat gleichfalls eine Bürstenvorrichtung für

Sauberer entworfen; er ordnet über und unter dem Siebe

mehrere Bürstenstäbe quer zur Längsrichtung an, verbindet diese Stäbe mit einem

gemeinsamen Rahmen und gibt demselben, parallel zur Siebfläche, Rückkehrbewegung.

Hierbei sind die oberen Bürsten so eingerichtet, daſs sie schräg stehende

Zwischenräume zwischen den Borstenbündeln aufweisen, durch welche das auf dem Siebe

liegende Sichtgut durchzugehen hat.

(Schluſs folgt.)