| Titel: | Elektrischer Controlapparat mit Aufzeichnung. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 120 |

| Download: | XML |

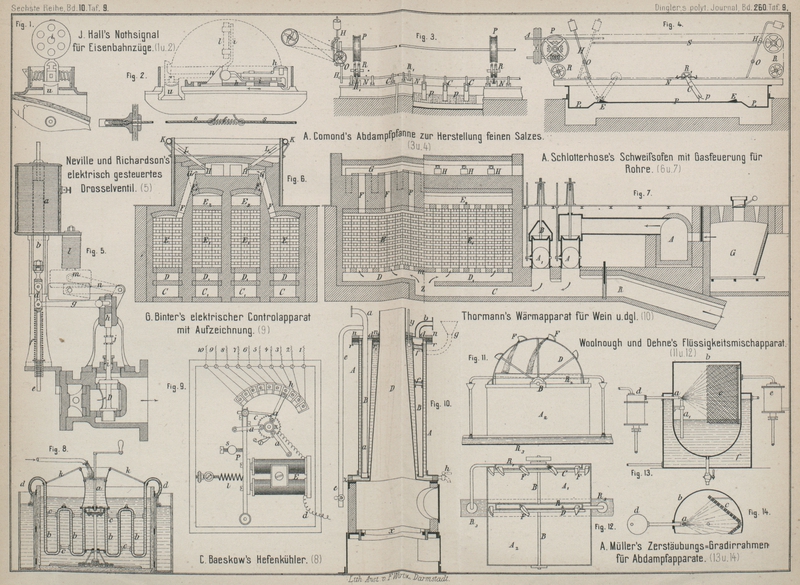

Elektrischer Controlapparat mit

Aufzeichnung.

Mit Abbildung auf Tafel

9.

Binter's elektrischer Controlapparat mit Aufzeichnung.

Bei dem von G. Binter in München (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 32283 vom 24.

Februar 1885) angegebenen und von Binter und

Comp. in München ausgeführten Controlapparate kann das zugehörige Werk zur

Aufzeichnung mit ersterem an einem und demselben Orte aufgestellt sein und ein

Ganzes bilden, oder beide Apparate sind von einander getrennt und lassen sich dann

bequem an verschiedenen Orten aufstellen. Im letzteren Falle wird man dem

eigentlichen Controlapparate seinen Platz an einem Orte anweisen, welcher möglichst

günstig gegen die Gesammtheit der vorhandenen Controlstellen liegt; denn von jeder

der letzteren ist ein besonderer Leitungsdraht bis zu dem Controlapparate zu führen,

während von dem letzteren nur ein einziger Draht nach dem davon getrennten

Aufzeichnungswerke zu führen sein würde.

Fig. 9 Taf. 9

zeigt die Rückansicht eines mit der Zeichen Vorrichtung zu einem Ganzen vereinigten

Controlapparates; das Aufzeichnungswerk liegt an der Vorderseite. Es sind 10

Controlstellen angenommen und die von diesen kommenden Leitungen 1 bis 10 sind an Schrauben

geführt, von denen kurze Drähte nach den in einem Kreisbogen h von 120° angeordneten 10 Contacten laufen. Auf dem Schaltrade z sind drei Contactarme a

angebracht, welche ebenfalls je um 120° von einander abstehen. Von der Achse des

Rades z ist ein Draht durch den Elektromagnet E und eine Batterie zur Erde weiter geführt. Die

Contactdrücker gleichen den Druckknöpfen gewöhnlicher Haustelegraphenleitungen und setzen, wenn der

Dienst thuende Wächter auf sie drückt, die betreffende, nach dieser Contactstelle

geführte Leitung mit der Erde in Verbindung. Steht daher zu der Zeit, wo der Wächter

auf den Knopf eines Drückers drückt, in h einer der

drei Arme a auf dem Contacte der nämlichen

Controlstelle, wie in Fig. 9 auf dem Contacte

der vierten Leitung bezieh. Controlstelle, so durchläuft ein Strom den Elektromagnet

E, letzterer zieht seinen Anker P an und der an P sitzende

Zughaken c greift über einen Zahn des Rades z fort- dabei wird das Rad z durch den an seiner unteren Seite sich einlegenden Sperrkegel gegen eine

Rückwärtsdrehung geschützt. Läſst dann der Wächter den Knopf los und unterbricht

dadurch den elektrischen Strom, so reiſst die Spiralfeder l den Anker P ab, führt diesen bis zur

Stellschraube s zurück und der Zughaken c dreht in Folge dessen das Rad z so weit, daſs der Arm a auf den nächsten

(in der Figur auf den fünften) Contact zu liegen kommt.

Es geht hieraus hervor, daſs zu jeder Zeit nur von einer einzigen Controlstelle aus

ein Strom entsendet werden kann und daſs der Wächter die Stellen genau der Reihe

nach besuchen muſs.

Ist nun das Aufzeichnungswerk mit dem Controlapparate verbunden, so braucht man bloſs

die Bewegung des Ankers P dazu zu benutzen, um zugleich

eine Marke auf einen von einem Uhrwerke regelmäſsig fortgezogenen, von einer Rolle

ablaufenden und sich von oben nach unten bewegenden, fortlaufend in Stunden und

Minuten getheilten Papierstreifen schreiben zu lassen. Dazu dient eine Walze mit

Druckstiften, welche von einer Farbwalze regelmäſsig mit Druckfarbe gespeist werden.

Die Stifte stehen aus der Walze in einer Spirallinie vor, so daſs die Abdrücke der

Stifte auf dem Papierstreifen der Breite nach seitlich gegen einander verschoben

erscheinen und dadurch leicht eine Beurtheilung der Ordnungsnummer jedes zum

Abdrucke gelangenden Stiftes erlauben, auch wenn die Stifte nicht verschiedene

Zeichen auf den Streifen aufdrucken. Die Stiftenwalze ist in einem Hebel

untergebracht, welcher von dem Ankerhebel P und

zugleich mit diesem pendelnd hin und her bewegt wird; beim Rückgange des pendelnden

Hebels aber stöſst die Stiftenwalze gegen eine wagerecht angebrachte Sperrklinke und

wird dadurch um den Betrag eines Stiftes gedreht. Hiernach wird auch genau die Zeit

markirt, zu welcher der Wächter an jeder Controlstelle den Knopf gedrückt hat, und

zu jeder Zeit kann man sich durch ein Nachsehen in dem Aufzeichnungswerke von der

Thätigkeit des Wächters überzeugen.

Wird das Aufzeichnungswerk getrennt von dem Controlapparate aufgestellt, so muſs

dasselbe ebenfalls einen Elektromagnet erhalten und der aus dem Elektromagnete E kommende Draht d wird

dann erst durch diesen zweiten Elektromagnet hindurch zur Erde geführt. Dieser

Elektromagnet hat bloſs die Aufgabe, den pendelnden Hebel mit der Stiftenwalze hin

und her zu bewegen.

In verwandter Weise läſst sich eine selbstthätige Aufzeichnung der Angaben von

allerlei Meſsapparaten, z.B. Thermometern, Barometern,

Wasserstandszeigern u. dgl. erreichen. So haben Binter und Comp. einem Temperaturmelder für

Mälzereien folgende Einrichtung gegeben: Es sind hier 8 Thermometer

vorhanden, bei welchen insgesammt ein Platindraht in die Quecksilberkugel

eingeschmolzen ist, während ein zweiter Platindraht an verschiedenen Stellen der

Thermometerröhre, eingeschmolzen ist, so daſs das Quecksilber bezieh. bei 40, 45,

50, 55, 60, 65, 70 und 75° Contact macht. Die Glasröhren dieser Thermometer sind

genau an den Stellen, wo das Quecksilber den oberen Platindraht berührt, so stark

ausgeweitet, daſs das Quecksilber nicht über diese Stelle hinaus steigen kann; daher

kann es auch beim Rückgange der Temperatur nicht theilweise zwischen dem

Platindrahte und dem Glase hängen bleiben und ebenso wenig ist das Instrument bei

höheren Temperaturen einer Zerstörung ausgesetzt.

Die Schaltung hierbei ist nun folgende: Die sämmtlichen in die Thermometerkugeln

eingeschmolzenen Platindrähte sind mit dem einen Pole der galvanischen Batterie

verbunden. Die acht oben in die Thermometerröhren eingeschmolzenen Platindrähte sind

mit acht in einem Kreisbogen angeordneten Contacten verbunden, über welche in der

eben beschriebenen Weise wieder ein Contactarm mittels eines Elektromagnetes E hinweg bewegt wird; doch liegt der Elektromagnet E jetzt in einem besonderen Stromkreise für sich, indem

das eine Ende seiner Bewickelung mit dem bereits erwähnten Batteriepole, das andere

Ende dagegen mit einem Contacte C1 verbunden ist; von einem neben C1 liegenden zweiten

Contacte C2 läuft ein

Draht durch einen im Uhrwerke liegenden Elektromagnet E0 nach der Achse des Contactarmes. Durch

die Uhr wird nun in bestimmten Zeitabschnitten, z.B. alle 15 Minuten, eine Reihe von

Stromschlüssen in den beiden Leitungen herbeigeführt, indem der zweite Batteriepol

mit dem Contacte C4

bezieh. C2 in Berührung

gebracht wird. Anfänglich steht der Contactarm vor dem ersten der im Bogen stehenden

Contacte. Der erste Stromschluſs erfolgt bei C1 nach E; der Anker P von E wird angezogen und

rückt bei der nachfolgenden Stromunterbrechung den Contactarm auf den ersten

Contact; gleich nach der Stromunterbrechung an C1 wird aber Contact bei C2 gemacht und deshalb der Strom in der

zweiten Leitung geschlossen, sobald nur in dem ersten Thermometer der Contact

hergestellt ist, d.h. die Temperatur von 40° erreicht oder überschritten wird. Der

Strom in der zweiten Leitung durchläuft aber auch den Elektromagnet E0 und setzt durch

diesen die Markirvorrichtung in Thätigkeit. Da nun die Uhr nach und nach bei C1 so viel mal Contact

macht, als Thermometer vorhanden sind, und mittels des schrittweise fortschreitenden

Contactarmes die zweite Leitung nach und nach auf alle Thermometer einschaltet, so

wird der Streifen mit so viel Marken bedruckt, in wie vielen Thermometern das

Quecksilber den Contact

hergestellt hat, und man kann daher leicht schon aus der Zahl dieser Marken die eben

stattfindende Temperatur erkennen.

Bequemer ist es jedoch, wenn mittels einer besonderen Vorrichtung die Aufzeichnung in

einer zusammenhängenden Linie erfolgt. Diese Vorrichtung hat an Stelle der

Druckwalze zwei Schneckenscheiben, die sich den einzelnen Thermometercontacten

entsprechend schrittweise um bestimmte Winkel drehen und dabei einen Schreibstift

führen. Während ferner die Zeittheilung wieder auf den Streifen gleich aufgedruckt

ist, wird die – durch dem Streifen entlang laufende gerade Linien erlangte –

punktirte Temperaturtheilung des Streifens erst mit der Temperaturaufzeichnung von

der Uhr hergestellt, damit eine etwaige Verschiebung des Streifens nach links oder

nach rechts ohne Einfluſs auf die Richtigkeit der Temperaturangaben bleibt.

Tafeln