| Titel: | Apparat zum Erwärmen gegohrener Getränke. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 124 |

| Download: | XML |

Apparat zum Erwärmen gegohrener

Getränke.

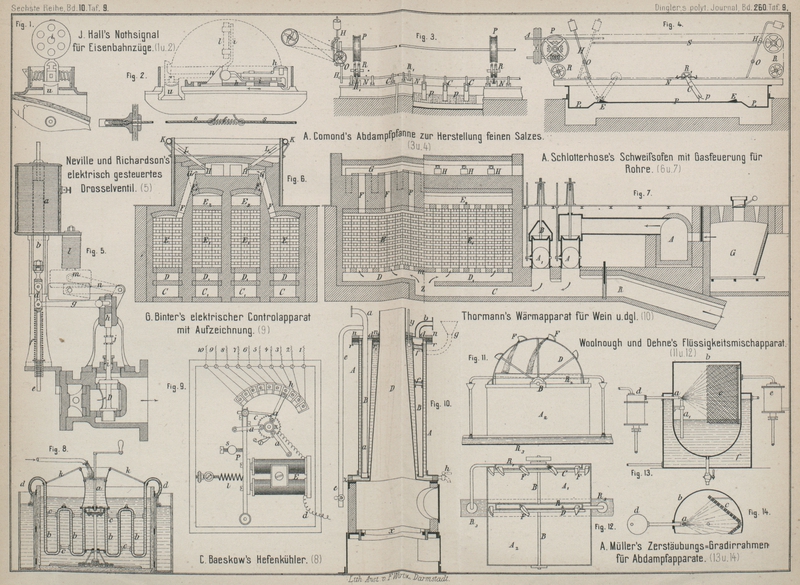

Mit Abbildung auf Tafel

9.

Thormann's Wärmeapparat für gegohrene Getränke.

F.

Thormann in Wiesbaden (* D. R. P. Kl. 6 Nr. 34394 vom 5.

Mai 1885) legt Werth darauf, daſs sich die sogen. Pasteurisirapparate

leicht reinigen lassen. Ein solcher Apparat mit Wasserbad (vgl. Uebersicht 1885 255 * 290) hat deshalb, um denselben leicht aus einander

nehmen und wieder zusammen setzen zu können, die in Fig. 10 Taf. 9

veranschaulichte Einrichtung erhalten. Zur Bildung des Wasserbades wird der untere

Bord des kegelförmigen Flammrohres D mit dem

angelötheten Flanschringe des Blechcylinders A durch

einen Zwischenring z verbunden. In den also gebildeten

Wasserbehälter wird nun, nachdem auf den Bord des Cylinders A und einen am Rohre D auſsen angelötheten

Flanschring je ein Dichtungsring von Gummi oder Pappe gelegt wurde, der ringförmige

Behälter B für die zu erwärmenden Flüssigkeiten

eingehängt. Derselbe besteht aus einem äuſseren Cylinder von innen stark verzinntem

Kupferblech, welcher oben einen nach auſsen gehenden Bord trägt, während das untere

Ende nach innen umgebördelt wird, bis es an die Wandung des inneren Kegels reicht,

wo es mit letzterem verlöthet wird. Dieser innere, ebenfalls aus stark verzinntem

Kupferblech bestehende Kegel trägt oben eine breite, nach innen bis an das Flammrohr

reichende Umbördelung. Die beiden oberen Umbördelungen des Flüssigkeitsbehälters

legen sich nun beim Einhängen auf die oben erwähnten Dichtungsringe und schlieſsen

so das Wasserbad ab. Nunmehr kommen wieder zwei Dichtungsringe, auf welche sich

endlich ein starker, verzinnter ringförmiger Kupferdeckel d legt. Auf dem Deckel sind zwei den unter den oberen Bord des Cylinders

A und den Flanschring des Rohres D gelegten Ringen r und

r1 entsprechende

Ringe n und n1 befestigt, welche mittels Schrauben zum Abdichten

des Wasserbehälters als auch des Flüssigkeitsbehälters B dienen.

Beim Gebrauche füllt man zuerst durch einen Trichter g

den Wasserbehälter, bis das Wasser in dem Trichter steht. Dabei entweicht durch

aufgesetzte Röhrchen die in dem durch Einhängen des Flüssigkeitsbehälters B entstandenen inneren und äuſseren Cylinderraume des

Wasserbehälters enthaltene Luft. Nach Entzündung des Feuers auf dem Roste x wird das erwärmte Wasser des inneren Ringes zwischen

beiden Kegeln rasch in die Höhe steigen und durch die beiderseits eingelötheten

Rohre f durch den Behälter B hindurch nach dem äuſseren Wasserbadringe steigen, um, etwas kühler

geworden, wieder nach unten zu sinken, bis das Wasser gleichmäſsig heiſs ist. Die

durch Rohr a eingeführte Flüssigkeit erwärmt sich dann

sehr schnell auf die gewünschte Temperatur, welche das Thermometer y anzeigt und flieſst bei b ab. Nach beendigter Arbeit wird die in dem Behälter B bleibende Flüssigkeit mit Hilfe des Heberohres e völlig abgelassen, während das Wasserbad durch Hahn

h abflieſsen kann.

Tafeln