| Titel: | Ueber Neuerungen an Locomotivfeuerungen. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 157 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Locomotivfeuerungen.Vgl. Neuerungen an Dampfkesselfeuerungen 1883 248 *

221.

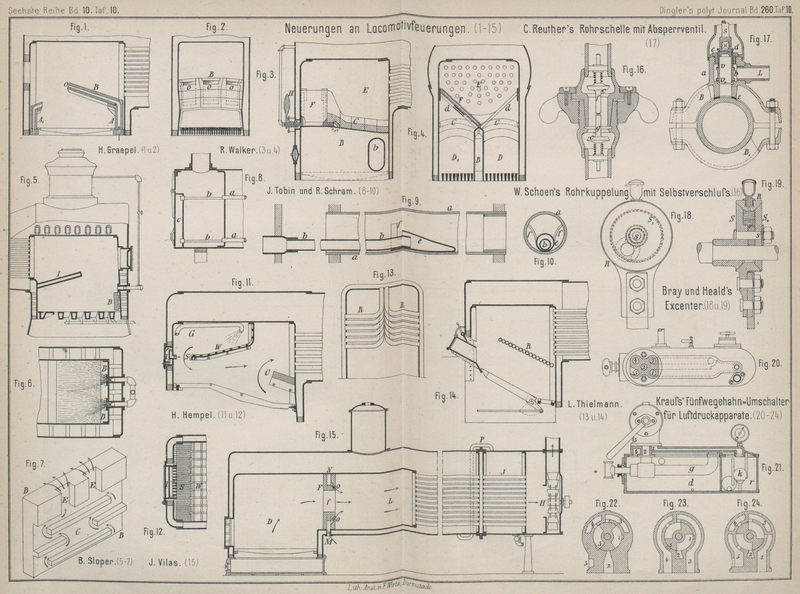

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 10.

Ueber Neuerungen an Locomotivfeuerungen.

Die nachstehend beschriebenen neueren Feuerungen für Locomotiven lehnen sich zum

Theile an die Nepilly'sche Feuerung (vgl. 1882 243 * 283) an, zum Theile bezwecken sie eine geeignete

Zuführung und Vorwärmung der Luft behufs Rauchverminderung.

Bei der in Fig.

1 und 2 Taf. 10 abgebildeten Anordnung von H. Graepel in

Buda-Pest (* D. R. P. Nr. 24865 vom 25. Mai 1883) ist die nach hinten zurückgezogene

Brücke B hohl ausgeführt und dient zur Zuführung von

Luft. Hierdurch wird einerseits eine günstige Vorwärmung der Luft, andererseits aber

eine zweckmäſsige Kühlung der Brücke erreicht, so daſs

die letztere weniger schnell zerstört werden wird. Die Brücke ist aus einzelnen, mit

Kanälen o versehenen Chamottesteinen zusammengesetzt

und schlieſst sich an den auf zwei Rostträgern stehenden Hohlkörper A an. Wesentlich ist es, die Brücke B der Hinterwand der Feuerbüchse nicht zu nahe zu

bringen, damit die Feuerthür und ihre Umgebung nicht zu sehr leide (vgl. 1883 248 223). Unter Umständen soll unterhalb der Feuerthür,

dem Hohlkörper A gegenüber, noch ein ähnlicher

Hohlkörper A1

aufgestellt werden, um die innige Mischung der Gase mit der Luft noch mehr zu

befördern.

In Fig. 5 bis

7 Taf. 10

ist eine Feuerung von B. Sloper in New-York (Erl. * D.

R. P. Nr. 26849 vom 19. September 1883) dargestellt, bei welcher die Brücke I in

bekannter Weise aus Blech hergestellt und mit dem Wasserraume des Kessels verbunden

zu sein scheint. Das Patent bezieht sich nicht auf diese Brücke, sondern auf eine

Vorrichtung zum Einblasen der Luft mittels

Dampfstrahles. An der Hinterwand der Feuerbüchse ist dicht über dem Roste

eine mit Rippen versehene Platte B (Fig. 7) so befestigt, daſs

zwischen ihr und der Feuerbüchswand Kanäle C für die

Luft gebildet werden, welche oben bei E münden. Dicht

oberhalb dieser Mündungen sind von auſsen Düsen eingeführt, durch welche sehr dünne,

breite Dampfstrahlen etwas nach unten geneigt eingeblasen werden, wobei die Luft

durch die Kanäle C E angesaugt wird; es wird dabei auf eine

Zersetzung des Dampfes gerechnet. Jedenfalls hat hier die Brücke I mehr als unter anderen Umständen zu leiden.

R. L

Walker in Boston (* D. R. P. Nr. 22897 vom 11. Juli

1882) will das Prinzip der Doppelrostfeuerung in der durch Fig. 3 und 4 Taf. 10

veranschaulichten Weise bei Locomotiven anwenden. Eine flache Wasserkammer B scheidet den Feuerraum in zwei Kammern D und D1 welche bis auf eine kurze Strecke an der hinteren

Feuerbüchswand durch Gewölbesteine C abgedeckt sind.

Durch eine Klappe F können auch die gelassenen

Oeffnungen abwechselnd abgeschlossen werden und zwar geschieht dies immer bei der

frisch beschickten Kammer. Die in derselben sich massenhaft entwickelnden

Kohlenwasserstoffe sind dann gezwungen, durch die Oeffnung b der Zwischenwand in die andere Kammer zu treten und in dieser zwischen

den weiſsglühenden Kohlen und der jedenfalls sehr heiſsen Decke C hindurchzuziehen, um in die obere Kammer E zu gelangen. Durch Rohre d, welche gleichzeitig zur Unterstützung der Klappe F dienen, ist die Wasserkammer B mit den Seitenwänden der Feuerbüchse verbunden. Für jede der beiden

Kammern D und D1 ist eine besondere (nicht gezeichnete) Thür zur

Beschickung des Rostes vorhanden. Das Bedenklichste an der Sache ist die Einrichtung

der Klappe F, durch welche in Schlangenwindungen

hindurch von der Kammer B aus ein Wasserstrom nach dem

Kessel geleitet werden soll. Wie dabei eine dauernde Abdichtung der Drehachse

erreicht werden soll, ist nicht ersichtlich. Das Umlegen der Klappe von der einen

auf die andere Seite wird mittels des Handgriffes H

bewirkt.

Von L. H.

Thielmann in Braunschweig (* D. R. P. Nr. 28316 vom 3.

Januar 1884) rührt die in Fig. 13 und 14 Taf. 10

abgebildete Einrichtung her. Der schräge Rost, der Schüttkasten mit Luftklappe

u.s.w. sind nach Art der Tenbrink'schen Feuerung

angeordnet. Die vorgezogene Brücke wird durch winkelig gebogene Wasserröhren R gebildet, welche einerseits in den

Seitenwänden, andererseits in der Decke der Feuerkiste befestigt sind und in welchen

jedenfalls eine sehr kräftige Wasserströmung zu Stande kommen wird. Die Röhren,

namentlich die oben liegenden, sind trotzdem sehr der Zerstörung ausgesetzt und

werden häufige Auswechselung erfordern.

H. Hempel in Leipzig (Erl. * D. R. P. Nr. 30128 vom 5.

Juni 1884) hat in der Feuerbüchse eine besondere Entgasungskammer angebracht, wie in Fig. 11 und 12 Taf. 10

dargestellt ist. Dieselbe wird durch eine an die Feuerbüchsdecke sich anschlieſsende

Winkelplatte W gebildet, welche der Feuerthür gegenüber

einen Spalt S für den Durchgang der oberhalb W entwickelten Gase läſst. Auf diese Platte W werden die frischen Kohlen geschüttet. In der Thür,

durch welche man sowohl zum Roste, wie zu dem Entgasungsraume G gelangen kann, sind Kanäle l angeordnet, durch welche die Luft gerade an der engsten Stelle in die

aus G entweichenden Gase einströmt. Sobald die Kohlen

in G hinreichend entgast sind, werden sie auf den etwas geneigten Rost

gestoſsen, um hier zur vollständigen Verbrennung zu gelangen. Zur theilweisen

Rückziehung der Heizgase sowie zum Schütze der unteren Röhren ist an der Vorderwand

der Feuerbüchse ein Feuerschirm C angebracht. Durch

einen in die Kammer G eingeführten Dampfstrahl soll die

Verbrennung befördert werden. So zweckmäſsig der Grundgedanke dieser Einrichtung

sein mag, wird dieselbe doch kaum Anwendung finden, da die Feuerbüchse zu sehr

verbaut ist und die Röhren schlecht zugänglich sind.

Von J. Tobin und R. Schram in

London (* D.

R. P. Nr. 32430 vorn 9. Oktober 1884) wird die in Fig. 8 bis 10 Taf. 10 abgebildete

Einrichtung zur Luftzuführung in die Heizröhren in

Vorschlag gebracht. In jedes Heizrohr a ist ein enges

Luftzuführungsrohr b eingelegt, welches in der Nähe der

Feuerbüchse in einen die Luftströmung umkehrenden Schuh e mündet. Derselbe ist an dem Rohre b

befestigt und kann durch aufgebogene Arme f oder in

anderer Weise in dem Rohre a festgehalten werden.

Sämmtliche Röhren b gehen von einem in die Rauchkammer

eingebauten und gegen dieselbe luftdicht abgeschlossenen Kasten c (Fig. 8) aus, welcher durch

regelbare Oeffnungen mit der äuſseren Luft in Verbindung steht. Die auf diese Weise

zugeführte Luft soll in den Röhren b stark erhitzt

werden und dadurch eine möglichst vollständige Verbrennung der Heizgase

herbeiführen. Zur bequemen Reinigung der Heizröhren würde es nöthig sein, sämmtliche

Luftröhren schnell und ohne Mühe herausziehen zu können.

Um die Feuerung von dem stoſsweisen Ausblasen des Abdampfes unabhängig zu machen und

einen ruhigen gleichmäſsigen Zug zu erzeugen, will H. W. Norwood in Philadelphia (Erl. * D. R. P. Nr.

26334 vom 5. Juni 1883) frischen Dampf in folgender

Weise benutzen: Quer durch den luftdicht geschlossenen Aschenkasten ist ein mit

seitlichen Oeffnungen versehenes Rohr gelegt, an dessen eines Ende ein mit frischem

Dampf gespeister und Luft ansaugender Injector angeschlossen ist, während das andere

Ende in den Schornstein geführt ist. Die durch den Injector eingeblasene Luft

entweicht theilweise durch die mittels einer übergeschobenen Hülse mehr oder weniger

abschlieſsbaren Oeffnungen des Rohres in die Feuerbüchse, um hier zur Verbrennung zu

dienen; der Rest bläst in den Schornstein, verstärkt den Zug und verhindert das

Herausschlagen der Flamme beim Oeffnen der Feuerthür. Zur Regelung des Zuges sind in

der Rauchkammer vor den Rohrmündungen Klappen angebracht, welche vom Führerstande

aus eingestellt werden können. Der Abdampf der Cylinder wird in einem Rohre in dem

Schornsteine bis zu dessen Mündung hinaufgeführt. Ein Bedürfniſs für eine derartige

umständliche und viel Dampf verbrauchende Einrichtung scheint nicht vorhanden zu

sein.

Dasselbe gilt auch von Anordnungen, welche E. J. Mallet

in New-York (Erl. * D. R. P. Nr. 21994 vom 14. Juni 1882, I. Zusatz zu Nr. 20504,

vgl. 1883 249 * 151) zur Anwendung seiner Feuerung auf Locomotiven

in Vorschlag bringt. Die a. a. O. beschriebene Mallet'sche Feuerung ist gekennzeichnet durch die Benutzung eines Sauggebläses, Kühlung der abziehenden Heizgase, ehe sie

in dasselbe gelangen, Anwendung einer mit einzelnen Oeffnungen versehenen Mauer zum

hinteren Abschlusse des Feuerraumes und Zuführung von Luft hinter diese Mauer durch

einen Röhrenrost. Bei einer Locomotive soll nun nach dem Zusatzpatente das

Sauggebläse mitsammt einem kleinen Betriebsmaschinchen in der Rauchkammer

aufgestellt und die Kühlung der Heizgase durch Zerstäubung von Wasser vor der

Eintrittsöffnung bewirkt werden. Um den Abdampf, welcher auf diese Weise für die

Zugerzeugung überflüssig wird, zu verwerthen, ist eine besondere Einrichtung auf dem

Tender angebracht, in welcher der Abdampf die Verbrennungsluft und das Speisewasser

vorwärmt. Abgesehen davon, daſs stark erwärmtes Speisewasser die Benutzung von

Injectoren zur Kesselspeisung ausschlieſst, würde der etwa erzielte Gewinn in keinem

Verhältnisse zu den äuſserst umständlichen Vorrichtungen stehen.

J. Vilas in Paris (Erl. * D. R. P. Nr. 25 301 vom 13.

Juli 1883, II. Zusatz zu Nr. 20504) hat noch einige Aenderungen an dieser Mallet'schen Locomotivfeuerung angebracht, welche in

Fig. 15

Taf. 10 abgebildet sind, jedoch für feststehende Kessel

des Locomotivsystemes bestimmt zu sein scheinen. Der Röhrenrost ist durch einen

gewöhnlichen Rost ersetzt. Die Luftzuführung findet durch die hohle Wand F statt, welche den Feuerungsraum D von der (auch bei Mallet

vorhandenen) Verbrennungskammer L trennt. Die Wand F enthält eine ziemlich enge centrale Durchströmöffnung

f und einen Ringkanal N, in welchen die Luft unten bei M eintritt

und aus dem sie durch zahlreiche schräg nach der Kesselachse gerichtete Oeffnungen

o in den Raum L

gelangt. Eine gute Verbrennung mag hierbei zu erreichen sein; fraglich ist nur die

Dauer der Zwischenwand F. Ein Nachtheil ist ferner,

daſs die Länge des Kessels um die Länge der Verbrennungskammer vergröſsert wird,

wenn man an der Röhrenheizfläche nichts einbüſsen will. Zur Kühlung der Heizgase vor

dem Eintritte in das Sauggebläse H ist hier hinter dem

eigentlichen Kessel noch ein kurzer, gleichfalls von Röhren durchzogener

Vorwärmkessel J angebracht, aus welchem das vorgewärmte

Wasser durch ein um den Hauptkessel herum geführtes Rohr P in diesen eingeleitet ward.

Tafeln