| Titel: | Marcel Deprez und Bruno Abdank-Abakanowicz's telephonische Rufapparate. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 173 |

| Download: | XML |

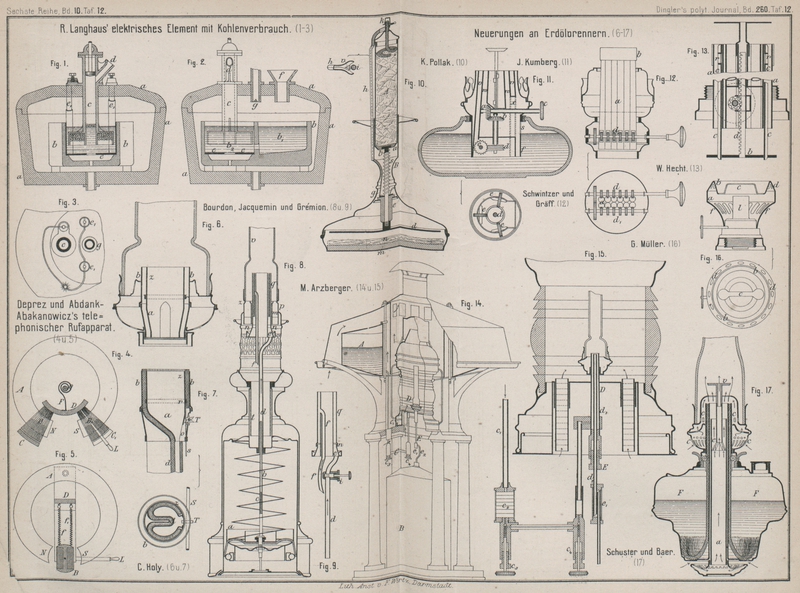

Marcel Deprez und Bruno Abdank-Abakanowicz's telephonische

Rufapparate.

Mit Abbildungen auf Tafel

12.

Deprez und Abdank's telephonische Rufapparate.

Der telephonische Rufapparat von Bruno

Abdank-Abakanowicz (vgl. 1883 250 * 208) ist von

dem Genannten und Marcel Deprez (* D. R. P. Kl. 21 Nr.

34717 vom 8. März 1885) weiter ausgebildet worden. Von den neuen Formen

unterscheidet sich die eine von dem früher abgebildeten Rufapparate dadurch, daſs

die Feder F mit der Spule S zwischen den Schenkeln von zwei

Hufeisenmagneten schwingt, daſs die Spule behufs besserer Ausnutzung der

magnetischen Felder mit groſsen Polverbreiterungen versehen ist und daſs an der

Spule Verlängerungen angebracht sind, welche eine zu groſse Durchbiegung der Feder F verhüten, indem sie gegen Anschläge stoſsen.

Bei einer anderen Form dieses Telephonrufers ist der Magnet A (Fig.

4 Taf. 12) kreisförmig und es sind über seine beiden Pole N und S zwei hinter

einander geschaltete Spulen B und B1 gesteckt, welche

zunächst an dem Eisenstücke D und mit diesem mittels

der Spiralfeder F an der Achse O befestigt sind; die beiden feststehenden Eisenstücke C und C1 sollen das magnetische Feld in der Gegend der

Spulen concentriren. Werden die Spulen mittels des Griffes L nach links oder rechts verschoben und losgelassen, so schwingen sie über

den Polen.

Bei einer dritten Form liegen die beiden Spulen in der Verlängerung von einander zu

beiden Seiten der Achse O und von beiden Seiten her

ragen die gleichnamigen Pole zweier halbkreisförmiger Magnete in sie hinein. Ein

Riegel verbindet die Spulen unter sich und mit der Achse, an welcher sich das eine

Ende der Spiralfeder anheftet.

Bei der Anordnung nach Fig. 5 Taf. 12 liegt

zwischen den Polen N und S

eines fast kreisförmigen Magnetes A eine Spule B mit I-förmigem Eisenkerne.

Von dem Kerne laufen zwei Spiralfedern f und f1 nach dem Querstücke

D; dieselben versetzen die Spule, wenn sie mittels

des Griffes L nach der einen oder der anderen Seite um

ihre Achse gedreht und losgelassen wurden, in Schwingungen innerhalb der Pole N und S.

Anstatt der beiden Federn kann die Spule B auch dadurch

in ihrer Mittellage erhalten werden, daſs man mit dem Eisenkerne einen Querarm

verbindet, welcher das Bestreben hat, immer die Lage von N querüber nach S einzunehmen.

Die Patentansprüche erstrecken sich zugleich noch auf Umschaltevorrichtungen, welche

die Ein- und Ausschaltung der Strom erzeugenden Spule und nach Befinden auch der

Elektromagnetspule eines Telephons bezieh. einer Klingel bewirken. Die Umschaltung

besorgt in dem einen Falle ein mit Reibung auf die Achse der Feder F (Fig. 4) aufgesteckter Arm

mit zwei Stiften, welche die Feder F in ihrer Ruhelage

nicht berührt, während sie beim Schwingen sich an den einen oder den anderen Stift

anlegt, den Arm mitnimmt und Contact machend die Einschaltung der Spule besorgt. In

anderen Fällen kommen zu beiden Seiten der Feder F

angebrachte Contactfedern zur Verwendung, welche gemeinsam mit der Feder selbst in

nahe liegender Weise die Umschaltungen bewerkstelligen.

An magnetischen Läutewerken haben Deprez und Abdank-Abakanowicz (* D. R. P. Kl. 21 Nr. 34718 vom 8. März 1885) die

Einrichtung getroffen, daſs der Klöppel, welcher die Glocke anschlägt, an einer mit

einer Drahtspule versehenen Feder sitzt und durch in die Drahtspule eingeleitete

Wechselströme in Schwingungen quer durch das magnetische Feld eines oder zweier

Hufeisenmagnete versetzt wird. Dabei wird auch die Anordnung so getroffen, daſs die

Drahtspule festgelegt und deren beweglicher Eisenkern, welcher den Klöppel trägt, an zwei

Federn aufgehängt wird. Der Klöppel trifft dann bei den Verschiebungen des

Eisenkernes senkrecht gegen die Glocke und die ganze Anordnung kann innerhalb der

Glocke angebracht, von derselben also überdeckt werden.

Tafeln