| Titel: | Ueber Neuerungen an Erdölbrennern. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 175 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.

(Patentklasse 4. Fortsetzung des Berichtes Bd. 257

S. 509.)

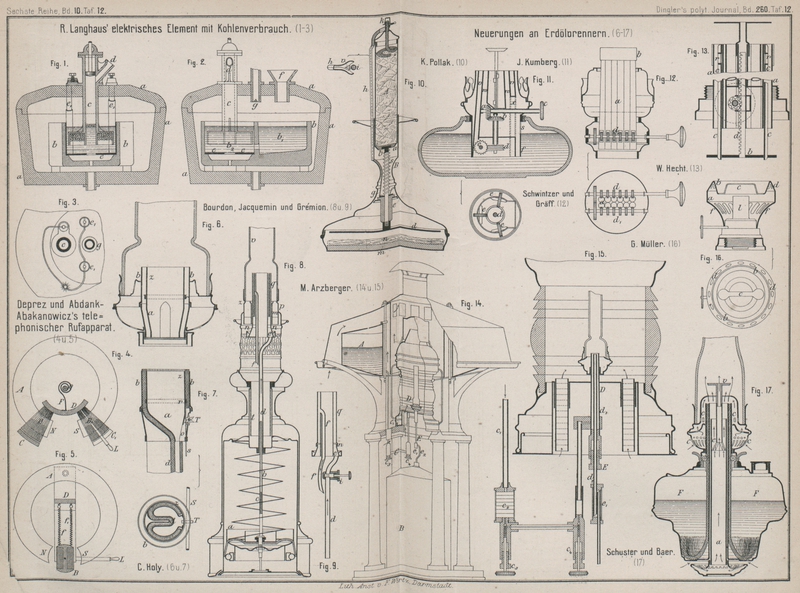

Mit Abbildungen auf Tafel

12.

Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.

K.

Pollak in Sanok, Galizien (* D. R. P. Nr. 33211 vom 24. März 1885) schlägt vor, eine Benzinkerze mit elektrischer Anzündevorrichtung zu

versehen. Die im Leuchter B auf- und abschiebbare Kerze

A (Fig. 10 Taf. 12) trägt im

Boden a aus Ebonit einen Metallstift b, welcher im isolirenden Lager e geführt wird und unten eine Zinkplatte d

trägt. Von der Platte f führt ein isolirter

Leitungsdraht g durch das oben gegabelte Rohr h zum Brenner i. Von dem

auf dem einen Arme der Gabel befestigten isolirten Drahte g führt eine Platinspirale v nach dem anderen

Gabelarme. Auf dem Boden des Leuchters ist eine Kohlenplatte m befestigt, auf welche eine Schicht n von

schwefelsaurem Quecksilberoxyd aufgelegt ist; letzteres wird mit Wasser und Glycerin

gehörig angefeuchtet und behufs Zusammenhaltens mit einem Leinwandlappen

bedeckt.

Beim Herabdrücken der Kerze A kommt die Zinkplatte d mit dem schwefelsauren Quecksilber n in Berührung. Es entsteht ein elektrischer Strom,

welcher von der Zinkplatte d durch Stift b, Platte f, Draht g, Platinspirale v, Rohr

h, Leuchter B zur

Kohle m geht und die Platinspirale zum Glühen bringt.

Andererseits hat sich beim Herabdrücken der Kerze A die

Kappe k durch Anstoſsen an das feststehende Rohr h aufgeklappt, so daſs die Zündung erfolgt.

Nachdem die Kerze entzündet ist, läſst man dieselbe los, so daſs sie unter der

Wirkung der Feder s selbstthätig nach oben in die

gezeichnete Stellung zurückgeht.

W. H.

Hecht in Berlin (* D. R. P. Nr. 32423 vom 7. Januar

1885) will die Dochtführungsröhren für

Mitrailleusenbrenner mit mehreren unter ihren Mündungen angebrachten Haken

versehen, um das Abschmelzen derselben zu verhüten. Die Platte b (Fig. 13 Taf. 12) wird

mittels Zahnstange d und Getriebe auf- und abbewegt,

wodurch die Dochtführungen c, welche einerseits an

genannter Platte b befestigt, andererseits aber in den

Dochthülsen a geführt sind, gezwungen werden, an dieser

Bewegung theilzunehmen. Die Dochtführung c besteht für

jeden einzelnen Docht aus einem in der Längsrichtung durchschnittenen Rohre, welches

am unteren Ende in der Platte b verlöthet, während das

obere Ende derselben einfach glatt abgerundet ist. Die Haken r zum Festhalten des Dochtes werden mit den Dochtführungen aus einem

Stücke hergestellt, indem man dieselben spitz ausstanzt und die so hergestellten Lappen nach innen

rechtwinklig umbiegt.

Bei dem Mitrailleusenbrenner von Schwintzer und

Gräff in Berlin (* D. R. P. Nr. 33180 vom 5. Februar

1885) treten die in einem Kreise in dem Ringe b (Fig.

12 Taf. 12) ausmündenden Dochthülsen a unten

zu zwei neben einander liegenden Reihen zusammen, deren Dochte durch eine gleiche

Anzahl im Eingriffe stehender Triebe d und d1 gleichzeitig ohne

Anwendung eines Dochtschlittens auf- oder niedergeschraubt werden können.

Bei dem von J. A. Kumberg in St.

Petersburg (* D. R. P. Nr. 28413 vom 5. Februar

1884) für schweres russisches Erdöl

bestimmten Rundbrenner ragt das Rohr f (Fig. 11 Taf. 12) in das

Oel hinein. Die im Oelbehälter entwickelten Gase entweichen durch eine seitliche

Oeffnung s und den ringförmigen Kanal w zur Flamme. Die beiden Dochtrohre v sind in bekannter Weise durch einen Steg verbunden,

welcher zugleich die Umhüllung der Oeffnung x für den

Eintritt der Luft zur inneren Dochthülse bildet. Beim Drehen des Schlüssels c wird durch Vermittelung der Kegelräder a und b die Schnecke d gedreht, welche ihrerseits die 3 Rädchen e in Bewegung setzt, wodurch der Docht vollkommen

gleichmäſsig auf- und abgeschoben wird. (Vgl. 1883 250

409.)

Georg

Müller in Berlin (* D. R. P. Nr. 33893 vom 27. Februar

1885) hat bei Brennern für Sturmlaternen und

sonstige Lampen ohne Cylinder, um das plötzliche Verlöschen der Flamme bei

Windstöſsen u. dgl. zu verhindern, den Brennerkopf a

(Fig. 16

Taf. 12) so eingerichtet, daſs derselbe mittels eines äuſseren Randes b den Brennerschlitz c

umgibt und etwas über denselben hervorragt. An dem äuſseren Umfange befinden sich

Luftzuführungslöcher d und es sind gleichzeitig an dem

sich verengenden Theile des Brennerkopfes unterhalb des Brenners l und des Brennerschlitzes c eine zweite Reihe von Luftzuführungsöffnungen f angebracht.

Wird nun die Flamme bei eintretenden heftigen Erschütterungen oder Windstöſsen in den

Brennerkopf hineingedrückt, so findet sie durch die Erweiterung desselben Raum, sich

auszudehnen, und gleichzeitig durch die oberen Oeffnungen d einen Ausweg, aus welchem sie herauszuschlagen vermag, während

gleichzeitig ein das Weiterbrennen bedingender Luftzutritt zur Flamme durch die

Oeffnungen f stattfinden kann.

C.

Holy in Berlin (* D. R. P. Nr. 34739 vom 1. September

1885) empfiehlt an flachdochtigen Rundbrennern eine wellenförmige Dochtführung

am unteren Ende der Dochthülse, welche nach oben hin allmählich in den

Cylindermantel übergeht. Die Wände der Dochthülse a

(Fig. 6

und 7 Taf. 12)

sind am unteren Ende so gestaltet, daſs der flache Docht an einer oder mehreren

Stellen wellenförmige Führung erhält, somit auf einem möglichst kleinen Durchmesser

eine groſse Saugfläche des Dochtes erreicht wird. Diese wellenförmige Führung läuft

nach oben hin allmählich

in den cylindrischen Theil über und bringt den Docht d

in die erweiterte Rundform des Cylindermantels z. Der

Umfang der wellenförmigen Führung muſs so bemessen sein, daſs derselbe gleich ist

dem Umfange des Cylindermantels z. Ein mit Greifzähnen

versehener Ring r trägt die gelochte Stange s (Fig. 7) und schiebt sich

dicht auf den Cylindermantel z der inneren Dochthülse

a. In die Löcher der Stange s greifen die Zähne des am Schlüssel S

befestigten Triebes T, so daſs beim Drehen desselben

nach rechts oder links der Ring r und mit diesem der

Docht d auf- oder niedergeschraubt werden kann.

Nachdem der äuſsere cylindrische Theil b abgeschraubt

ist, wird der Docht d in den unteren, kegelförmig und

wellenförmig gestalteten Theil eingeführt und über dem zurückgeschraubten Ringe r fest zusammengelegt, so daſs die Kanten des Dochtes

an einander liegen. Hierauf wird der äuſsere Theil b

übergeschraubt und der Docht d mittels Triebes T aufwärts geschoben. Die Luft wird durch eine

Durchbrechung o nach dem Inneren des Brenners

geleitet.

W. E. A.

Hartmann in Swansea,

England (* D. R. P. Nr. 34284 vom 5. April

1885) will für Erdöllampen, welche den

Oelbehälter im Fuſse enthalten, eine Ueberlaufröhre anwenden, die verhindert, daſs

beim Umwerfen der Lampe das Oel ausflieſst. Zu diesem Zwecke wird das Ueberlaufrohr

mit einem eingelötheten schraubenförmigen Drahte versehen, dessen Windungen das

ausflieſsende Oel folgen muſs, so daſs bei wagerechter oder geneigter Lage des

Rohres oder der Lampe ein hydraulischer Verschluſs entsteht, welcher das Auslaufen

des Oeles verhindert.

Bei der Moderateurlampe von Bourdon, Jacquemin und

Grémion in Paris (* D. R. P. Nr. 34725 vom 24. Mai

1885) steigt das von dem Kolben a (Fig. 8 und 9 Taf. 12)

gedrückte Erdöl durch das Mittelrohr b, welches die

Regulirstange c enthält und sich im festen Rohre d nach oben schieben kann, in den Ringraum e des Brenners. Hier füllt das Erdöle anstatt wie bei

Oel bis zum Brennerrande zu reichen, nur einen Theil des Raumes e aus, da es durch das im Inneren des Brenners angebrachte Rohr f, welches etwa 5cm unter der Flamme

ausmündet, in den Oelbehälter zurückflieſst. Die Rohre d und f sind von einem Metallsiebe t umgeben. Der Oelzufluſs wird durch die Stange c sowie durch den Hahn i

(vgl. Fig. 9)

geregelt. Der innere Ring m des Cylinderträgers ruht

auf einem Absatze n des äuſseren Brandrohres q und sichert dadurch das richtige Einstellen des

Cylinderträgers p, der mit einer Einschnürung z versehen ist, auf welcher der Cylinder v ruht. Das äuſsere Brandrohr q besteht aus zwei Theilen, welche durch Zinnlöthung mit einander

verbunden sind. Diese Einrichtung gestattet im Falle einer Ausbesserung ein leichtes

und bequemes Auseinandernehmen des Brenners.

M.

Arzberger in Wien (* D. R. P. Nr. 33891 vom 14. November

1884) verwendet für Lampen mit langer

Brenndauer zwei etwa gleich groſse Oelbehälter A und B (Fig. 14 und 15 Taf. 12),

welche durch eine Rohrleitung

CE mit eingeschaltetem Brenner D verbunden sind. Der Brenner besteht aus einem Zufluſsrohre d1 und einem in

demselben derart angeordneten Abfluſsrohre d2, daſs dessen obere Mündung etwas unter der des

äuſseren Rohres steht und zwischen diesen beiden Rohrmündungen der Ueberfall des

Oeles zum unteren Behälter hin stattfindet. Zugleich ist mittels dieser Anordnung

die Brennstelle gebildet und besitzt daselbst das Oel eine ringförmige,

gewissermaſsen in steter Bewegung sich befindende Oberfläche, wodurch und durch die

Erwärmung seitens der Flamme die leichteren, flüchtigeren Bestandtheile desselben

zur Verbrennung gelangen, wohingegen die schwereren sammt den darin enthaltenen

Unreinigkeiten oder unverbrennbaren Bestandtheilen in das Rohr d2 überfallen und sich

nicht an dem Brenner, also an den Mündungen der Rohre d1 und d2 festsetzen können. Damit ein stetiger

Abfluſs dieser Oelbestandtheile stattfindet, kann die Mündung des Rohres d2 mit einem oder

mehreren Ausschnitten oder Einkerbungen versehen sein.

Die Zuleitung c1 enthält

ein Filter c2, welches

aus mehreren Lagen Filtrirpapier bestehen kann, und ein oder zwei Nadelventile c3 und c4 zur Abhaltung der

gröberen Unreinigkeiten und zur Regulirung des Oelzuflusses. Das Abfluſsrohr E ist bei e1 getheilt und mit einem Behälter umschlossen, um

den Zutritt von Luft von unten und zum Inneren des Rohres d2 hydraulisch abzuschlieſsen. Bei e2 ist ein Glasrohr

angebracht, durch welches das vom Brenner abflieſsende Oel sichtbar wird. Je nach

dessen Menge wird der Oelzufluſs mittels der Ventile c3 und c4 geregelt.

Wenn eine Lampe beispielsweise auf 6 Wochen gerichtet ist, so wird nach Ablauf von 4

oder 5 Wochen der obere Behälter A wieder voll gefüllt,

der untere B entleert und der Brenner D gereinigt. Da diese Lampe in besagter Frist bei jeder

Witterung und Temperatur ohne Bedienung fortbrennt, so ist sie besonders geeignet,

als Seeleuchte an schwer zugänglichen Stellen

angebracht zu werden, wo der beständige Aufenthalt eines Wärters unmöglich oder

unbequem oder zu kostspielig sein würde.

Die Firma Schuster und Baer in Berlin bringt

neuerdingsVgl. 1877 224 * 552. 1879 233 * 371. 234 * 292. 1880 236 * 298. 1881 240 *

290. 1883 248 * 378. 1884 252 * 31. sogen. Patent-Reichslampen in den Handel, welche alle anderen Lampen thatsächlich

in den Schatten stellen, da die gröſste Sorte, sogen. 40linige, 100 bis 110 Kerzen

gibt.

Die Lampe zeichnet sich, wie in Fig. 17 Taf. 12

veranschaulicht ist, dadurch aus, daſs das Luftzuführungsrohr a mitten durch den Oelbehälter F geht. Die Luft wird dann durch den sternartig gestalteten Einsatz e und die Brennscheibe v

passend vertheilt. Ein anderer Theil der Verbrennungsluft tritt in bekannter Weise

durch den Mantel c zur Flamme.

Wie sich Referent durch Versuche überzeugt hat, eignet sich diese neue Lampe sowohl

für amerikanisches Erdöl, wie auch für russisches sogen. Kerosin. 100, Stundenkerzen

kosten nur 4 Pf., so daſs diese Lampe z. Z. als billigste Lichtquelle bezeichnet

werden muſs (vgl. F. Fischer 1883 248 376).

Tafeln