| Titel: | Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 204 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Wirkereimaschinen.

(Patentklasse 25. Fortsetzung des Berichtes Bd.

258 S. 10.)

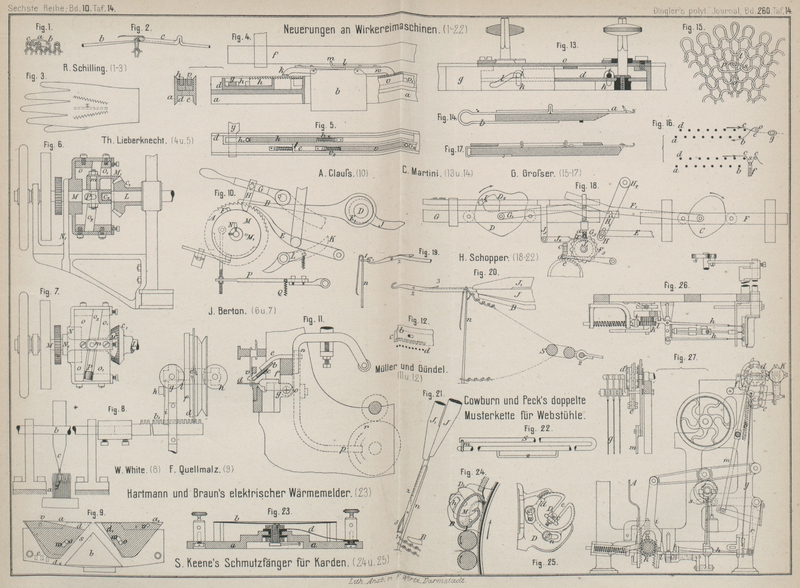

Mit Abbildungen auf Tafel

14.

Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen.

Die Handkulirstühle geben noch immer Anlaſs zu Verbesserungen, sei es nach der

Richtung gröſserer Liefermenge oder nach der gröſseren Verwendbarkeit zur

Herstellung von Mustern. So ist ein wenig mehr gekanntes Wirkmuster (Werf- oder

eingebrochenes Muster) wieder zur Anwendung gekommen in dem Arbeitsverfahren zum Werfen der Maschen und dem Apparate zur Herstellung geworfener Handschuhzwickel auf Wirkmaschinen von

Rich.

Schilling in Grüna bei Chemnitz (*

D. R. P. Nr. 32926 vom 13. März 1885). Das

Ueberwerfen der halben Maschen, wodurch eine Nadel a

(Fig. 1

Taf. 14) 1½ Masche und die Nachbarnadel b nur ½ Masche

erhält, erfolgt sonst vereinzelt mit der Hand- und Mindernadel; Schilling verwendet dagegen eine Art Decknadel c, welche, wie Fig. 2 Taf. 14 zeigt, die

Stuhlnadel b von unten nach oben drückt, so daſs ihre

Masche etwas erweitert wird und die Decknadel c in

dieselbe eingeschoben werden kann. Man schiebt nun die Waare mit den Platinen

vorwärts und die Decknadel seitlich über eine Stuhlnadel hinweg (vgl.

Fig. 1), zieht

also die halbe Masche von b bis vor die Nachbarnadel

a. Durch das folgende Einschlieſsen kommt die halbe

Masche sicher mit auf diese Nachbarnadel. Mehrere Decknadeln c können in einer Schiene zu einer Werfmaschine vereinigt sein, z.B. drei

derselben für die drei Musterstreifen z (Zwickel) auf

der Rückenfläche eines Handschuhes (vgl. Fig. 3 Taf. 14), wobei

jede Decknadel auf einer besonderen Schiene festsitzt und für sich seitlich

verschoben werden kann.

An flachen mechanischen Wirkstühlen hat man in neuerer Zeit wiederholt versucht, die

Waare während des Wirkens selbstthätig zu erweitern, und zu den hierfür

vorgeschlagenen Mitteln gehört auch die Vorrichtung zur

Verschiebung der Bufferkästen an Wirkmaschinen von Theod.

Lieberknecht in Hohenstein-E. (*

D. R. P. Nr. 31881 vom 10. Juli 1884), durch welche

ermöglicht werden soll, diese Bufferkästen nach Erfordern aus- oder einwärts zu

verstellen. Die Gleitschiene a (Fig. 4 und 5 Taf. 14) für die

Fadenführer, welche zugleich die Bufferkästen b trägt,

enthält zwei verschiebbare Rinnen d und e und in jeder derselben an jedem Ende eine Zahnstange

h bezieh. v, welche

zwischen der Feder h2

bezieh. v2 und den

Bolzen h1 bezieh. v1 eingeklemmt, also im

Allgemeinen fest mit ihrer Rinne oder Kapsel d

verbunden ist. Jede Kapsel wird durch eine Feder an eine Schiene gedrückt (d an y in Fig. 4 und 5), welche durch sie

hindurch geschoben werden kann; kommt dabei das breite Stück von y nach d hin, so erleidet

die Kapsel d eine Verschiebung nach rechts und durch

denselben Vorgang auf der anderen Seite erhält Kapsel e

eine Bewegung nach links. Gehen die Schienen y zurück,

so werden auch d und e

durch ihre Federn wieder zurück gedrängt. An dieser Verschiebung nehmen ferner die

Zahnstangen h und v auf

jeder Stuhlseite theil und diese übertragen die Verschiebung auf die Buffer b durch die Klinken k und

w derart, daſs die Buffer nach innen oder auſsen

gehen, je nachdem k oder w

eingerückt ist. Diese Ein- oder Ausrückung bewirkt die Schiene f, welche seitlich verschiebbar ist und sich senkt,

also entweder den hinteren oder den vorderen Arm l oder

m von k oder w niederdrückt.

Die Musterpresse für mechanische Wirkstühle von Müller und

Gündel in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 32351 vom 13. Januar

1885) ist eine Schiene b (Fig. 11 und 12 Taf. 14),

welche zahnförmig ausgeschnitten und durch Arme e mit

der Stange f derart verbunden ist, daſs sie um die

Zapfen g gewendet werden kann und dabei mit ihren

Zähnen zwischen die Platinen v eintritt und auf die

Nadelhaken d der zurückgehenden Nadeln drückt. Durch

den Hebel nop wird sie von einem Excenter des

Kulirrades r selbstthätig verschoben. Damit in der

Waare Musterreihen mit glatten Reihen wechseln, so ist an b noch ein Preſsblech c verschiebbar

angebracht, dessen Zähne den Lücken von b entsprechen

und welches mit der Hand oder vom Stuhle selbstthätig so verschoben wird, daſs die

Presse entweder wie eine glatte Schiene wirkt (vgl. Fig. 12), oder daſs die Zähne von h und c sich decken und

beide wie eine Musterschiene arbeiten.

Eine eigenthümliche Einrichtung zur Veränderung der

Umdrehungsgeschwindigkeit der Hubscheiben flacher mechanischer Kulirstühle

hat

Jul.

Berton in Paris (* D. R. P. Nr. 32526 vom 23. Juli

1884) angegeben. Daſs man dergleichen Stühle während des Minderns

langsamer arbeiten läſst als während der Maschenbildung und deshalb die Triebwelle

in einem Falle unmittelbar und im anderen durch eine Vorgelegewelle umdreht, ist ein

bekannter Vorgang; neu dagegen ist es, daſs man nun auch versucht hat, diese

Antriebwelle während der Dauer des Kulirens mit geringerer Geschwindigkeit zu drehen

als während derjenigen des Ausarbeitens einer Maschenreihe, damit das Kuliren

vorsichtig und langsam vorgenommen und Faden- und Platinenbruch vermieden wird. Zu

diesem Zwecke ist vor die Stuhlwelle L (Fig. 6 und 7 Taf. 14) die kurze

Antriebwelle M gelegt worden, welche den Zapfen c2 von L umfaſst und einen um m

drehbaren Zahnbogen M1

trägt. Dieser Zahnbogen ist in Eingriff mit dem Rade c1 der Stuhlwelle L und würde einfach als Mitnehmer für die letztere dienen, also L gleichmäſsig mit M

drehen, wenn der Zahnbogen M1 unbeweglich mit M verbunden wäre. Wenn aber

der Zahnbogen gegen M etwas zurück gedreht wird, also

gegen die Antriebsdrehung zurück bleibt, so wird auch die Bewegung von L verlangsamt. Hierzu wird der Arm P des Zahnbogens in einer schräg zur Welle M liegenden Nuth o2 geführt, welche zwischen zwei Hohlcylindern o und o1 entsteht, die durch den Bügel N am Gestelle N1 befestigt sind. Die Neigung dieser Curvenführung

gegen die Achse M bedingt nun anfangs ein Zurückbleiben

und später ein Voreilen von M1 also ein Vermindern und dann wieder Vermehren der

Umdrehungsgeschwindigkeit der Stuhlwelle L.

Zur schnellen Herstellung des Anfangstückes in gewirkten Gebrauchsgegenständen hat

Heinr.

Schopper in Zeulenroda (* D. R. P. Nr. 32264 vom 7.

September 1884) einen Doppelrand-Apparat in

folgender Weise eingerichtet: Der gewöhnliche Hakenrechen, mit welchem man die erste

Schleifenreihe fest zu halten pflegt, wird ersetzt durch eine Reihe Zungennadeln z (Fig. 19 bis 22 Taf. 14),

welche in einer Barre JJ1 in bekannter Weise befestigt sind und nach dem Kuliren der ersten

Schleifenreihe 1 zwischen die Stuhlnadeln n geschoben werden, so daſs sie schlieſslich die ersten

Schleifen 1 erfassen. Die Nadelreibe z bildet den Abzugsrechen für die Waare so lange, bis

letztere die zum Doppelrande erforderliche Länge erreicht hat. Dann wird der

Abzugdraht S (Fig. 20 und 22) eingelegt,

welcher bei der Klammer m geöffnet, über die Waare

geschoben und dann wieder geschlossen wird, so daſs nun bei 2 das Abzugband angehängt werden kann. Die Barre JJ1 aber, deren Zungennadeln z lange Rinnen haben, bringt man in die Lage Fig. 21, so

daſs jede Nadel z mit ihrer Rinne auf einer Stuhlnadel

n

liegt, und kippt S endlich um, wie Fig. 20 zeigt, wobei ein

Abschiebeblech B die Waare 1 auf den Stuhlnadeln n nach unten drückt:

die ersten Schleifen 1 kommen dabei unter die Zungen

3, legen dieselben um und schlieſsen die Haken

(Fig.

21), so daſs die Waare 1 von den Zungennadeln

abfällt und auf den Stuhlnadeln hängt. Die nächste Maschenreihe schlieſst den

entstandenen Doppelrand. Für einen mehrlängigen Stuhl soll ein Apparat mit mehreren

Barren JJ1 gleichzeitig

auf allen Nadelreihen (sogen. Fonturen) die eben

beschriebenen Arbeiten verrichten.

Ein neues Verfahren zur Herstellung von Ringelwaare an flachen Stühlen findet sich

ausgeführt in der Verbindung mit dem Streifenapparate für

Cottonwirkstühle von Heinr. Schopper (* D. R.

P. Nr. 33575 vom 7. September 1884). Dieses Verfahren vermeidet die Herstellung der

leeren Reihen, d.h. das Verschieben des Röſschens entlang der Nadelreihen ohne

Mitnahme eines Fadenführers, welches immer dann sich nöthig macht, wenn derjenige

Fadenführer, welcher die nächste Reihe arbeiten soll, nicht auf gleicher Stuhlseite

mit dem Röſschen steht. Die Neuerung besteht nun darin, daſs die Röſschen schiene

für eine Nadelreihe mehrere Röſschen enthält, so daſs sie mehrmals nach einander in

derselben Richtung verschoben werden kann und mehrere Reihen hinter einander nach

ein und derselben Seite hin kulirt. Dazu sind ferner auch zwei Kulirwellen vorhanden

mit zwei Excentern C und D

(Fig. 18

Taf. 14), von denen das zweite halb so schnell sich umdreht als das erstere. Es

macht also das Excenter C eine Umdrehung während zwei

Reihenzeiten und das Excenter D eine Umdrehung während

vier Reihenzeiten. Das Excenter C bewegt die

Röſschenzugschiene E, wenn einfarbige Waare gearbeitet

werden soll, und das Excenter D diese Schiene dann,

wenn man Ringelmuster mit einzelnen bunten Reihen wirken will. Die Verbindungen

beider Excenter mit der Schiene E sind folgende: C verschiebt geradlinig die Schiene F, diese zieht durch F1 den Hebel HH2 (wenn der Ausschnitt von F1 den Bolzen H1 erfaſst) und letzterer endlich bewegt

durch E den bekannten Kulirhebel. Das Excenter D verschiebt die Schiene G

und bewegt durch G1 den

Hebel HH1 mit welchem

also abwechselnd die eine oder andere Zugstange G1 oder F1 in Verbindung ist. Die Form des Excenters D zeigt, daſs das Excenter die Verschiebung zweimal

nach einer Seite hin bewirken kann. Die Ein- und Ausrückung der Zugstangen F1 und G1 mit H1 erfolgt durch die

zwei Riegel o und b und

die Musterscheiben F3

und G3, welche vom

Klinkrade J1 durch die

Theile J2, J3, J4 und D2 gedreht werden. Soll

ein Excenter längere Zeit in Thätigkeit verharren, so bleiben die Musterscheiben

still stehen, indem J2

durch die Theile c, d und e und eine Musterkette ausgerückt wird. Die Verbindung der Röſschenschiene

E mit den geeigneten Fadenführern regelt in

gleicher Weise ein Zählapparat mit einer Musterscheibe.

Anschlagapparat für Wirkmaschinen von Will.

White in Leicester (* D. R. P. Nr. 33233 vom 12. März

1885). Zu Anfang eines Wirkwaarenstückes stellt man eine Reihe gekreuzter

Schleifen auf den Nadeln her durch Umwickeln derselben mit dem Faden. Nimmt dieses

der Wirker an der Maschine selbst vor, so entsteht ein groſser Aufenthalt: deshalb

ist es üblich, neben den Wirkmaschinen eine Anzahl Kämme mit Decknadeln besetzt, von

gleicher Breite und Theilung mit der „Fontur,“ zu halten, welche von Kindern

derart bedient werden, daſs letztere die Anschlagreihen auf diesen Kämmen in Vorrath

für die Stühle bilden; der Wirker deckt dann die Reihen nach Bedarf schnell auf die

Stuhlnadelreihen. Zum selbstthätigen Anschlagen dieser Deckkämme ist eine Anzahl

derselben in gerader Richtung neben einander auf einem Tische befestigt (vgl. a in Fig. 8 Taf. 14) und eine

verschiebbare und wendbare Schiene b trägt für jeden

solchen Kamm einen Fadenführer, welchen sie durch Wenden und Fortrücken in irgend

einer Weise um die Nadeln a herumführt, also z.B. unter

eine und über zwei Decknadeln, so daſs nach dem Ueberdecken auf die Stuhlnadeln

diese die Fadenlagen unter zwei und über eine Nadel enthalten. Die Schiene b trägt an einem Ende so viele Zähne b1, als ein Kamm Nadeln

hat, und in dieselben greift eine Schnecke de. Durch

Drehung der letzteren wird die Stange b mit sämmtlichen

Fadenführern c um eine Nadel vorwärts geschoben, worauf

das Zurückgehen um eine Nadel in der Weise erreicht wird, daſs die ganze

Triebscheibe de mit dem Excenter f an der am Gestelle festsitzenden Rolle g sich seitlich zurückschiebt und endlich nochmals eine

Vorwärtsbewegung dadurch eintritt, daſs de an h wieder zurückgedrängt wird. Die Schwingung der Führer

c und Stange b

veranlaſst inzwischen der Hebel ikl, welcher b1 mit einer Gabel

umfaſst und von Excentern an de bewegt wird.

Regulirungsvorrichtung für das Mindern am Wirkstuhle von

Aug.

Clauſs in Hohenstein-E. (* D. R. P. Nr. 33859 vom 31. December 1885). Das Verfahren

der Umsteuerung aus dem Maschenbilden in das Mindern und umgekehrt besteht fast

durchgängig darin, daſs nach einer bestimmten Anzahl glatter Reihen die Triebwelle

oder die Nabe mit den Excentern verschoben wird, damit die letzteren andere

Maschinentheile als bisher bewegen. Als Zählapparat dient dabei eine Kette, deren

Glieder für die glatten Reihen leer und für die Umdrehungen zum Mindern mit

Erhöhungen besetzt sind. Diese Kette wird sehr lang, wenn die Waare auf eine groſse

Strecke hin zu mindern ist- sie muſs z.B. für eine Strumpflänge, in welcher 11 mal

je nach 8 Reihen gemindert wird, mindestens 88 Glieder enthalten und sie würde mit 8

Gliedern lang genug sein, wenn dieselben nach jedesmaligem Mindern aufs Neue wieder

zum Zählen benutzt werden könnten. Diese Idee ist nun so ausgeführt worden, daſs die

Erhöhungen F (Fig. 10 Taf. 14), welche

den Umsteuerungshebel HG bewegen, auf dem Umfange einer

Trommel

M angebracht sind und diese von einem Klinkrade A mit Klinke B gedreht

wird. Dabei dient die Klinke E zur Feststellung von A, wenn B den neuen

Aufschub beginnt. Sind von einer Anfangsstellung ab so viele Zähne fortgedreht

worden, als Reihen zwischen je zwei Deckstellen liegen sollen, so steht bei dem

nächsten Zahne der Ausrückknopf F; derselbe verstellt

HG und verschiebt die Hubscheibennabe E1 auf der Triebwelle

D. Bei der nächsten Umdrehung stöſst nun der Arm

J der verschobenen Nabe E1 an den Arm K und hebt durch K und L die Klinke E und durch

diese endlich auch die Klinke B, so daſs das Rad A mit der Trommel M frei

wird. Während der vorhergehenden Drehung ist aber der Hebel P gehoben und die Feder Q gespannt worden;

dieselbe zieht jetzt sofort den freien Apparat in seine Anfangsstellung zurück, in

welcher er mit dem Stifte M1 an die Stellschraube N trifft, und sein

Spiel beginnt nun aufs Neue. Die Trommel A enthält

mehrere Reihen mit Erhöhungen F in verschiedener Weite

und die geeignete Reihe wird unter den Hebel H

gestellt. An Stelle der schwingenden Trommel kann auch in gleicher Weise ein

geradlinig bewegter, mit Erhöhungen besetzter Schieber mit Zahnstange als

Zählapparat verwendet werden.

Strickmaschine für Schlauchwaare von wachsender Weite

von G. F.

Groſser in Markersdorf

bei Burgstädt i. S. (* D. R. P. Nr. 33020 vom 1.

Februar 1885). Die Lamb'sche Strickmaschine

setzt die rund geschlossene glatte Waare aus zwei flachen Waarenstücken zusammen,

welche auf den beiden Nadelreihen ab (Fig. 16 Taf. 14) als

vordere und de als hintere Reihe gearbeitet werden und

deren Randmaschen a mit d

und b mit c eine

gemeinschaftliche Platinenmasche von der gewöhnlichen Gröſse haben. Eine Erweiterung

der Waare tritt dadurch ein, daſs man nach und nach einzelne Randnadeln e, f u.s.w. abwechselnd von beiden Reihen mit in Arbeit

bringt, sie also aus ihrer tiefsten Ruhestellung in die Arbeitslage empor schiebt.

Dies geschieht in folgender Weise: In Fig. 16 oben sei

angenommen, daſs der Schlitten seinen Ausschub nach rechts beendet habe, der Faden

dabei in Richtung d nach c

den hinteren Nadeln de vorgelegt worden sei und der

Führer nun etwa bei g stehe. Bevor derselbe umkehrt,

wird von der hinteren Reihe eine neue Nadel e empor

geschoben, so daſs sie den Faden bei seinem Schübe von b nach a mit erfaſst und, der Lage der Stücke

nach, nothwendiger Weise eine gekreuzte Schleife, wie o

in Fig. 15

und 16 Taf.

14 von dem Fadenführer erhält. In dieser Schleife o

entsteht in der nächsten Reihe die Masche p und in der

dritten Reihe (Fig.

16 unten) wird während des Schubes de in der

Vorderreihe eine neue Nadel f in Thätigkeit gebracht;

dieselbe erfaſst den Faden während des Schubes d nach

c zunächst als Schleife s und bei der Umkehr, wenn die Reihe ba

gearbeitet wird, ist die Nadel sofort wieder mit thätig und bildet in s die Masche t (Fig. 15). Die

Maschine hat auf beiden Seiten kurze Nadeln, unter denen lange Federn mit

Arbeitshaken (vgl. Fig. 17 Taf. 14) liegen, sowie zwei Schlösser, ein oberes für die Nadel

und ein unteres für die Feder, welch letzterem aber jede neu einzurückende Nadel

oder Feder mit der Hand so weit zugeschoben werden muſs, daſs es dann vom Schlosse

mit in Thätigkeit gebracht werden kann.

Unter den Einrichtungen zur Verhinderung des Maschenbruches

an der Lamb'schen Strickmaschine von Fr. Quellmalz in

Leipzig (* D.

R. P. Nr. 32532 vom 18. December 1884) ist die folgende als einfachste

hervorzuheben: Die Seitendreiecke bestehen je aus einem auf der Schloſsplatte

festzustellenden Stücke a und a1 (Fig. 9 Taf. 14) und einem

an diesem drehbar angebrachten Stücke d1, welche um die Bolzen v schwingen und deren Schwingung durch die Schlitze w und die Zapfen o

begrenzt werden. Beim Schlittenhube nach rechts liegen die Füſse der von b gehobenen Nadeln an der Kante s an, drängen die Platte d nach unten und

erhalten von derselben auch ihre tiefste Stellung zum Abschlagen. Durch die

Elasticität des Fadens werden aber nach dem Abschlagen die Nadeln immer etwas empor

gezogen, ihre Füſse e stehen also höher als die untere

Kante d2 des linken

Abschlagdreieckes d1.

Bei dem nächsten Ausschube des Schlittens nach links stöſst nun d2 an die Nadelfüſse

und, wenn das ganze Seitendreieck fest liegt, so drückt es die Nadeln nochmals

hinab, zieht also an den Maschen und zerreifst dieselben nicht selten. Da jedoch

hier das Dreieck d1

beweglich ist, so wird es umgekehrt von den Nadelfüſsen gehoben, also in die auf der

rechten Seite angedeutete Stellung gebracht und die Nadelfüſse gehen ungestört

darunter hinweg.

In der Lamb'schen Strickmaschine von Carl

Martini in Florenz (* D. R. P. Nr. 34078 vom 3. Mai

1885) sind die Nadeln o (Fig. 14 Taf. 14) mit

ihren Federn b je aus einem einzigen Stücke gearbeitet,

wodurch die Deckschienen auf der Oberseite des Nadelbettes entbehrlich werden, da

die Nadeln durch ihre federnden Enden auf den Grund ihrer Führungsnuthen gedrückt

und fest gehalten werden. Es sind ferner alle drei Schloſsdreiecke an einer in der

Kapsel o (Fig. 13 Taf. 14) auf und

ab verschiebbaren Platte d befestigt, welche mit den

Bolzen i in geraden Schlitzen Ar der Seitenwände dieser

Kapsel und in schrägen Schlitzen l zweier auſserhalb

der letzteren angebrachten Schieber g sich führen. Am

Ende eines Hubes stoſsen diese Schieber gegen einen Riegel, werden dadurch

verschoben und heben oder senken ihre Schloſsplatten d

mit deren sämmtlichen Dreiecken, so daſs diese abwechselnd auf der vorderen und

hinteren Reihe ein- oder ausgerückt, im letzten Falle aber ganz aus dem Bereiche der

Nadelfüſse herausgehoben werden. Auch während des Arbeitens, mitten im Ausschube des

Schlosses, kann man durch Verrücken der Schieber g mit

der Hand die Schloſsdreiecke empor heben, falls irgend eine Störung in der Nadellage

zu beseitigen ist.

Die Vorrichtungen behufs Herstellung

zusammenhängender Ränder auf Lamb'schen Strickmaschinen von der Dresdener

Strickmaschinenfabrik in Löbtau-Dresden (* D. R. P. Nr. 31991 vom 25.

Juli 1884) erleichtern durch folgende Vorgänge die Ränderarbeit in

Rechts- und Rechts- oder Patent-Waare: Zwischen zwei Randstücken wird eine

auftrennbare Maschenreihe und für den Beginn eines jeden Stückes eine Art Doppelrand

gebildet, zu welchem Zwecke eine Nadelplatte seitlich verschiebbar ist. Zur

Herstellung einer Langreihe ist ferner ein nachfolgendes Schloſsdreieck selbstthätig

verstellbar und das gegenüber liegende Schloſsdreieck leicht aus- und einrückbar

angeordnet. Alle erforderlichen Veränderungen in Stellung und Bewegung der

arbeitenden Theile werden durch einen einzigen Handhebel hervorgebracht bezieh.

eingeleitet.

Die Rundstrickmaschine von Cooper und

Ford in Evington, England (* D. R. P. Nr. 32607 vom 26. Juli 1884) ist eine solche mit

drehbarem Nadelcylinder und feststehendem Schloſsmantel. Der erstere kann sich

stetig drehen und liefert dann cylindrische Waare; er kann aber auch schwingen

behufs Bildung von Ferse und Fuſsspitze der Strümpfe. Die Fadenführer sind so zu

reguliren, daſs die Waare sowohl überall gleichmäſsig stark, als auch an einzelnen

Theilen des Umfanges und der Länge durch Hinzukommen eines besonderen Fadens

verstärkt gearbeitet werden kann.

Zu demselben Zwecke, der theilweisen Verstärkung der Waare, dient

auch der Fadenführerapparat für Rundstrickmaschinen von

H.

Clarke in Leicester (* D. R. P. Nr. 31868 vom 6.

September 1884), welcher an jeder Rundstrickmaschine mit feststehendem

Nadelkranz und beweglichem Schloſsmantel angebracht werden kann, gleichgültig, ob

sie eine glatte oder Ränder-Maschine ist.

Endlich ist die Rundstrickmaschine

von Thomas

Coltman in Leicester (* D. R. P. Nr. 32594 vom 21. Februar

1885) eine solche mit kegelförmigem Nadelbett, um das der ebenso geformte

Schloſsmantel sich herum dreht und deren Nadelführungen durch einzelne verstellbare

und herausnehmbare Platinen, welche zugleich als Abschlagkamm dienen, gebildet

werden (vgl. 1885 258 * 17).

G. W.

Tafeln