| Titel: | Neuere summirende Indicatoren. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 241 |

| Download: | XML |

Neuere summirende Indicatoren.

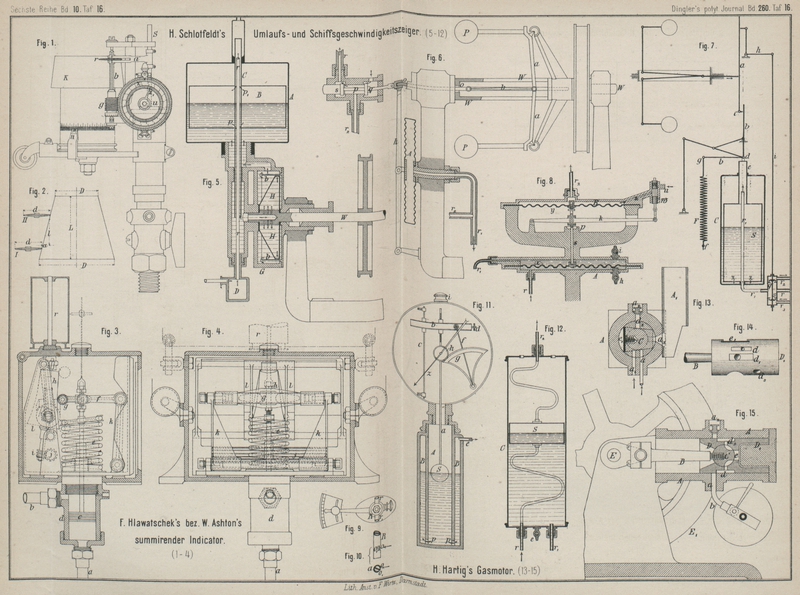

Mit Abbildungen auf Tafel

16.

Neuere summirende Indicatoren.

Das mit einem gewöhnlichen Indicator erhaltene Diagramm gewährt wohl ein

übersichtliches Bild der Dampfvertheilung und der während eines Kolbenhubes im

Cylinder sich verändernden Dampfspannung; dasselbe läſst auch die Bestimmung der

Leistung des Dampfes im Cylinder durch Flächenberechnung des Diagrammes zu, jedoch

in nicht genügender Weise. Dieses Rechnungsergebniſs gilt bloſs für den einen

Kolbenhub, für welchen die Aufnahme des Diagrammes erfolgte, und kann nur auf eine

längere Arbeitzeit Geltung erhalten, wenn sowohl in den zu überwindenden

Widerständen, als in den Spannungs- und Füllungsverhältnissen keine Schwankungen

vorkommen. Die Widerstände wechseln jedoch bei den meisten Dampfmaschinen und es

fallen demnach durch die Regulatorthätigkeit die indicirten Leistungen jedes

Kolbenhubes verschieden aus. Um darum einen einigermaſsen sicheren Schluſs auf die

vom Dampfe in dem Cylinder geleistete Arbeit aus dem Indicatordiagramme zu ziehen,

ist es nothwendig, eine groſse Zahl derselben aufzunehmen und zu berechnen. Es sind

nun an Indicatoren verschiedene Einrichtungen angegeben worden, mittels welchen ohne

Unterbrechung eine Anzahl Diagramme fortlaufend aufzuzeichnen sindVgl. Mallet 1876 221

282. Guinotte 1877 226 550. Schäffer und Budenberg 1879

234 * 15. Schöpfleuthner 1880 236 * 6. C. Strube 1881 240 *

338.; jedoch ist die Berechnung der letzteren, selbst mit Hilfe

eines Planimeters, zu umständlich, um für den Zweck genauerer Angabe der indicirten

Leistung geeignet zu sein. Hieraus kann ein Bedürfniſs nach Indicatoren, welche

selbstthätig auf eine längere Dauer die vom Dampfe im Cylinder geleistete Arbeit

zusammenzählen, sogen. summirenden Indicatoren, gefolgert werden. Solche Apparate,

welche bereits seit längerer Zeit bekannt sind (vgl. Ashton 1869 194 * 16), besitzen ein Zählwerk,

aus dessen Angabe die indicirte Leistung und dadurch die mittlere Arbeitspannung des

Dampfes leicht zu berechnen ist. Im Nachfolgenden sind zwei neuere Ausführungen

solcher summirender Indicatoren beschrieben.

Prof. F. Hlawatschek in Graz läſst den Indicator

gewissermaſsen als Planimeter wirken, so daſs, indem

der sonst das Diagramm zeichnende Stift zu einem Meſsrädchen gemacht wird, durch

entsprechendes Abrollen desselben auf der Zeichenfläche des Indicators die

jedesmaligen Diagrammflächen nach einander summirt werden. Die Einrichtung ist dabei

so getroffen, daſs jeder gewöhnliche Indicator leicht in

einen „summirenden“ verwandelt werden kann. An Stelle des

schwingenden Zeichencylinders wird, wie aus Fig. 1 Taf. 16 zu

entnehmen ist, ein abgestutzter Kegel K benutzt, an

welchem das Meſsrädchen r durch eine Feder in

beständiger Berührung gehalten wird. Das Meſsrädchen ist mit Keil und Nuth auf der Achse b verschiebbar und wird zwischen dem gegabelten Arme

a gehalten, welcher mit der Indicatorstange S verbunden ist, so daſs das Rädchen r die Auf- und Abbewegungen des Indicatorkolbens

mitmacht. Die Achse b trägt eine Schnecke g, welche in zwei an einander liegende, auf demselben

Zapfen sitzende Räder u mit 100 bezieh. 101 Zähnen

greift. Der Zeiger z gibt somit die Zahl der

Umdrehungen des Meſsrädchens bis zu 100, ein zweiter Zeiger z1 aus den Verdrehungen der beiden Räder

u gegen einander die Zahl der Hunderte der

Umdrehungen bis zu 10000 an. Der Schwingungswinkel des auf gewöhnliche Weise mittels

Schnur bewegten Kegelstutzes K kann an einem Nonius n genau abgelesen werden.

Für jede Hin- und Herschwingung des Kegelstutzes K läſst

sich nun ein mittlerer gleich bleibender Stand des Meſsrädchens denken, der einer

mittleren Dampfspannung p entspricht und bei welchem

die gleiche Umdrehungszahl des Meſsrädchens auf dem mittleren Durchmesser des

Kegelstutzes besteht, wie sie sonst durch die wechselnden Durchmesser hervorgebracht

wird. Bezeichnen nach Fig. 2 Taf. 16 d den Durchmesser des Meſsrädchens, n und n1 die Umdrehungszahlen der Hin- und der

Herschwingung des Kegelstutzes, l die 1k/qc Dampfdruck

entsprechende Hubhöhe des Meſsrädchens, so findet sich der Unterschied a der Radien für die Hubhöhe l aus der Proportion α : l = ½ (D1

– D) : L, nämlich α = (D1 – D)l : 2L. Ist die gesammte

Umdrehungszahl des Meſsrädchens bei der Hin- und Herschwingung u = n – n1 und der

Schwingungswinkel des Kegelstutzes φ (auf den

Halbmesser 1 bezogen = φ°) so ist: uπd = φαp und, da der

Bogen:

\varphi=\varphi^0\,\frac{2\,\pi}{360},\ \mbox{so folgt}\

p=\frac{d\,360}{2\,\varphi^0\,\alpha}\,u=\frac{360\,d\,L\,u}{\varphi^0\,(D_1-D)\,l}

Bei der Dampfspannung p ist bei

einer Kolbenfläche F und einem Hube s die Arbeit A = pFs und

die Leistung während einer länger andauernden Zeit von T Secunden, während welcher das Meſsrädchen U

Umdrehungen gemacht hat: E = 2pFsU und mit Berücksichtigung des obigen Werthes von p die Anzahl der Pferd:

N=\frac{2\,\times\,360\,d\,L}{75\,(D_1-D)}\ \frac{1}{l}\

\frac{1}{\varphi^0}\ \frac{U\,F\,s}{T},

oder da das erste Glied bei einem und demselben Apparate immer

gleich bleibt:

N=C\,\frac{1}{l}\ \frac{1}{\varphi^0}\

\frac{U\,F\,s}{T}.

Bei diesem Indicator tritt ein schädlicher Widerstand durch die Reibung des

Meſsrädchens beim Auf- und Abschleifen desselben an dem Kegelstutzen auf; doch wird

demselben in Berücksichtigung, daſs bei jedem Planimeter ein Gleiches der Fall ist

und beim gewöhnlichen Indicator der durch eine Hebel Verbindung wirkende

Schreibstift eine sichtbare Spur hinterlassen muſs, keine wesentliche Bedeutung

beigelegt. Ein von E. Kraft und Sohn in Wien

hergestellter summirender Indicator von Hlawatschek ergab bei

einem Versuche 29,2, ein gewöhnlicher Indicator unter denselben Umständen 29,1

Pferd.

Durchgebildeter erscheint der summirende Indicator von Will.

Ashton in Manchester (vgl. * D. R. P. Kl. 42 Nr. 32683 vom 18. Oktober

1884), welcher von E. Scott und Comp. in

Newcastle-on-Tyne ausgeführt wird und auf der Erfindungsausstellung in London 1885

in Benutzung zu sehen war. Bei diesem Apparate sind die schädlichen Widerstände

ziemlich vermieden und derselbe liefert auch das Ergebniſs für beide Cylinderseiten zusammen, nicht wie der vorher beschriebene

Indicator nur für eine Seite; es werden somit bei der stetigen Summirung auch

etwaige Verschiedenheiten der beiden Cylinderseiten in Betracht gezogen. Weiter

lassen sich ebenfalls beim neuen Ashton'schen Indicator

gewöhnliche Diagramme abnehmen. Die den Apparat veranschaulichenden Fig. 3 und 4 Taf. 16 sind abweichend

von der in der Patentschrift gegebenen nach einer Ausführung gezeichnet. Mit den

beiden Cylinderseiten der Dampfmaschine werden durch die Rohre a und b die beiden Seiten

des Indicatorcylinders d verbunden (vgl. Hambruch 1882 246 * 212), in

welchem der Kolben c durch eine auſserhalb liegende,

mit seiner Stange verbundene Feder e in der

Mittelstellung zu erhalten gesucht wird. Die Indicatorkolbenstange ist in gelenkiger

Verbindung mit einem Rahmen f, welcher in einem zweiten

drehbaren Rahmen k gelagert ist. In dem Rahmen f liegt vorn eine Walze g,

welche durch die Wirkung einer hinter k liegenden Feder

in beständiger Berührung mit einem hyperbolischen Kegel h erhalten wird. Der Kegel h lagert in einem

Rahmen l, welcher durch Schnüre in bekannter Weise mit

dem Kreuzkopfe der Dampfmaschine verbunden und folglich von demselben aus hin- und

hergeschoben wird. Der Kegel h trägt auf seiner Achse

eine Schnecke i, welche bei der Hin- und Herbewegung in

den Zähnen einer gezahnten Achse j schleift, so daſs

die durch Abrollen des Kegels h an der Rolle g erfolgenden Drehungen desselben auf die Achse j übertragen werden; letztere setzt dann ein Zählwerk

in Bewegung. Ein zweites im Apparate angebrachtes Zählwerk gibt die Zahl der

Doppelhübe der Dampfmaschine an. Mit der Stange des Indicatorkolbens c kann noch ein Schreibstift verbunden werden, welcher

auf dem (an einem den ganzen Mechanismus einhüllenden Gehäuse zu befestigenden)

Cylinder r gewöhnliche Diagramme abzunehmen gestattet.

Die Umfangsflächen der Rolle g und des Kegels h sind mit feinen, spitzen, in einander tretenden

Zähnchen versehen, so daſs Gleitungsverluste, welche die Richtigkeit der Angabe des

Zählwerkes beeinträchtigen, kaum vorkommen können.

Der Kegel h hat darum eine hyperbolische Form erhalten,

weil bei derselben eine der Schwingung der Rolle g mehr

entsprechende Bogenform der Abwickelungslinie erreicht wird. Nach der

Asymptotengleichung der Hyperbel y = b : (a + x), wo also y als der

jeweilige Radius der Berührungsstelle der Rolle g

anzusehen und x abhängig von den Erhebungen und Senkungen der

letzteren ist, hat man die Anzahl Umdrehungen n des

Kegels h bei einer wagerechten Verschiebung l desselben n = l : 2πy = l (a + x) : 2πb. Folglich ist

hierbei n direkt proportional den Bewegungen des

Indicatorkolbens.

Bezeichnet wieder n1 die

Umdrehungszahl des Kegels während des Rückganges, so ist die gesammte Umdrehungszahl

u während eines Doppelhubes:

u=n-n_1=\frac{l}{2\,\pi\,b}\,(x-x_1)=\frac{l}{2\,\pi\,b}\,z,

wo z die einem mittleren Stande

des Indicatorkolbens entsprechende Höhe der Stellung der Rolle g bedeutet. Die Gröſse der Verstellung der Rolle g und somit u wird nun bei

einem gegebenen Dampfdrucke abhängig von der Stärke der Feder e. Je gröſser f : p, wo p die Dampfspannung,

f die Federspannung bedeuten, desto geringer wird

die Umdrehungszahl u sein. Ebenso wird auch u gröſser, je bedeutender die Verschiebung l ist. Man erhält also in gleicher Weise wie oben die

Anzahl Pferd in einer Zeit von T Secunden, wenn F wieder die Kolbenfläche und s den Hub bezeichnen:

N=C\,\frac{1}{l}\ \frac{f}{p}\

\frac{U\,F\,s}{T},

wo wieder C als für ein und

denselben Apparat, gleichbleibend aus den Gröſsen des hyperbolischen Kegels, ähnlich

wie beim vorherigen Apparate, mit Hilfe der Hyperbelgleichung zu bestimmen ist.

Tafeln