| Titel: | Gust. Skrziwan's bez. Joh. E. Mehrtens' Mutternfräsmaschine. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 253 |

| Download: | XML |

Gust. Skrziwan's bez. Joh. E. Mehrtens'

Mutternfräsmaschine.

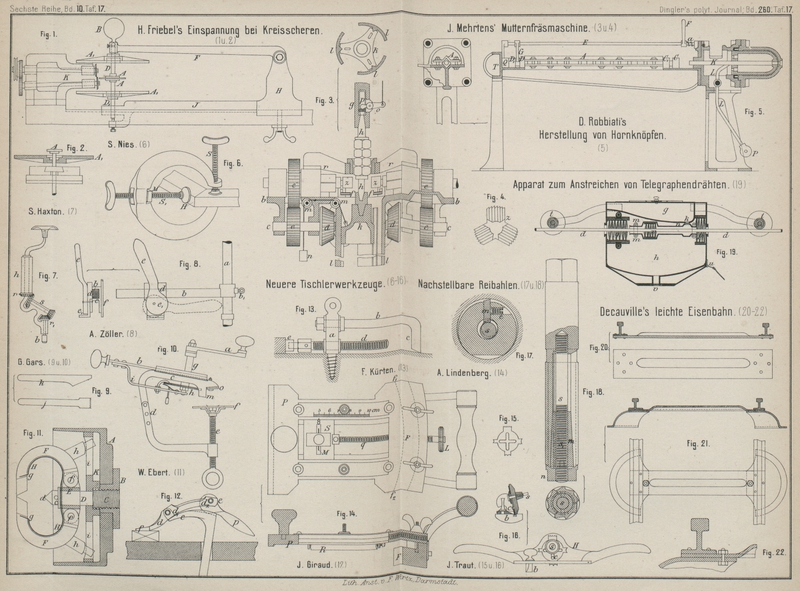

Patentklasse 49. Mit Abbildungen auf Tafel 17.

Skrziwan's bez. Mehrtens' Mutternfräsmaschine.

Damit mittels Stirnfräser alle Seitenflächen von Muttern und Bolzenköpfen gleichzeitig vollständig fertig gefräst werden können,

müssen die Kreisflächen, in welchen die schneidenden Kanten der Fräser liegen, einen

etwas gröſseren Durchmesser besitzen, als die gröſste Breite der zu bearbeitenden

Seitenflächen ist. Die an einander liegenden Fräser müssen dann, damit sie sich beim

Arbeiten nicht gegenseitig im Wege stehen, für die an einander stoſsenden Flächen in

verschiedenen Höhen liegen, wie dies bei der von Gust. Skrziwan in

Berlin (* D.

R. P. Nr. 26095 vom 11. August 1883) angegebenen Fräsmaschine der Fall

ist. Von den 6 Frässpindeln dieser Maschine liegen drei in einer wagerechten Ebene

und die zwischen diesen angebrachten 3 Frässpindeln in einer höheren Ebene, welche

etwa ⅔ der gröſsten zu fräsenden Flächenbreite von der ersteren absteht. Die 6

Frässpindeln stehen durch Hyperbelräder oder diesen angenäherte Kegelräder

unmittelbar mit einander in Verbindung, so daſs beim Antriebe von nur einer Spindel

auch alle übrigen umgedreht werden. In Folge der verschieden hoch gelegenen

Stirnfräser muſs natürlich eine Schraubenmutter, von welcher Seitenflächen in der Maschine

vollständig bearbeitet werden sollen, einen gröſseren Weg zurücklegen, als ihre Höhe

beträgt.

Hiergegen hat Joh. E. Mehrtens in Berlin (* D. R. P. Nr.

34492 vom 6. März 1885) eine Mutternfräsmaschine angegeben, bei welcher,

wie aus Fig. 3

Taf. 17 zu entnehmen ist, die 6 Stirnfräser z in einer Ebene radial gelagert sind, während die Fräser

selbst die in Fig.

4 Taf. 17 dargestellte Form ihrer arbeitenden Flächen besitzen und derart

in der Maschine in Drehung versetzt werden, daſs sie zahnradartig in einander

greifen und deshalb, ohne sich zu berühren, an einander vorbei gehen. Alle

schneidenden Kanten der Fräser sind nicht radial, sondern zu einander parallel

angeordnet, um glatte Flächen herstellen zu können; dies ist mit radial gerichteten

Schneidkanten nicht möglich, weil dieselben nicht das Bestreben zeigen, die

abgetrennten Späne nach auſsen, d.h. aus dem Fräser heraus, zu drängen, so daſs sich

bei solchen Fräsern die Späne sehr oft zwischen den Zähnen festsetzen und dann die

schon gefräste Fläche wieder beschädigen. Die Fräserspindeln werden durch die unter

dem Tische b (Fig. 3) der Maschine

liegenden Achsen c mittels 6 in einander greifender

Kegelräder d und 6 Stirnräderpaaren e gleichzeitig umgedreht und zwar so, daſs zwei auf

einander folgende Frässpindeln entgegengesetzten Drehungssinn besitzen. Die Mutter

hat zu ihrer vollständigen Bearbeitung nur einen Weg zurück zu legen, welcher gleich

ihrer Höhe ist, und es werden durch das wechselseitige Arbeiten der Fräser nach

rechts und links die auf den Dorn h geschraubten

Muttern weder auf Los-, noch auf Festschrauben beansprucht. In Klemmfutter, welche

genau in der Halbirungslinie des Winkels angeordnet sind, den je zwei auf einander

folgende Frässpindeln mit einander bilden, werden Schaber f eingesetzt, um den beim Fräsen der Muttern an den Längskanten

entstehenden Grat weg zu nehmen.

Die Spindel g dient zum Abwärtsführen der zu

bearbeitenden Muttern oder auch sechskantigen Bolzen; dieselbe ist in einem

überhängenden Gestellarme gelagert und wird ähnlich wie bei einer Bohrmaschine

selbstthätig auf- und abbewegt. In die Spindel g ist

der mit zwei kegelförmigen Enden versehene Gewindedorn h, auf welchen die zu fräsenden Muttern festgeschraubt werden, eingesetzt.

Das untere Ende dieses Dornes schiebt sich beim Beginne des Fräsens in das Futter

des Schlittens k ein, welcher in den drei Gleitbahnen

l geführt wird. An dem Schlitten k sind drei kleine Oesen angebracht, an welche je eine

Schnur oder Kette festgebunden ist; von letzteren ist jede über zwei Rollen m gelegt und mit einem Gewichte n belastet. Diese Gewichte streben den Schlitten k stets hoch zu heben; dieselben sind jedoch so bemessen, daſs nach

erfolgtem Durchgange des Dornes h mit den Muttern durch

die Fräser das Ganze unter Nachhilfe des Arbeiters langsam nach unten sinkt. Der

Dorn h wird aus der Spindel g selbstthätig durch den kleinen Hebel o ausgelöst,

welcher durch eine Kette mit der Ausrückkuppelung der Hauptantriebswelle passend

verbunden ist; der Hebel o drückt dabei auf den mit

beweglichen Backen versehenen Schieber p. Das

Führungskreuz r soll jedes Zittern des Dornes h verhüten und die zu fräsenden Flächen stets in

richtiger Lage den Werkzeugen der Maschine entgegenführen. (Vgl. v. Babo 1885 255 * 503

bezieh. Baum's Support für Mutternhobelmaschinen 1883

249 * 246.)

Tafeln