| Titel: | Ueber Neuerungen an Tischlerwerkzeugen. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 256 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Tischlerwerkzeugen.

(Patentklasse 38. Fortsetzung des Berichtes Bd.

256 S. 108 und Bd. 259 S. 544.)

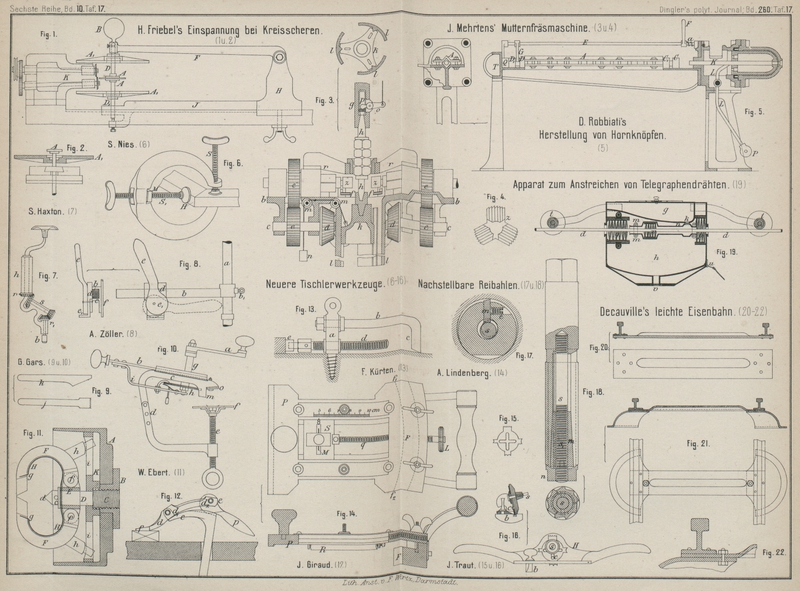

Mit Abbildungen auf Tafel

17.

Ueber Neuerungen an Tischlerwerkzeugen.

Zur Erhöhung der Geschwindigkeit versieht S. Haxton in

Frenchie, England (Englisches Patent 1886 Nr. 1682) nach Fig. 7 Taf. 17 Kurbelbohrer mit einem Planetenradgetriebe.

Sowohl die lose in der Bohrkurbel sitzende Bohrspindel b sowie die Handhülse h

erhalten Kegelräder, zwischen welche eine in der Bohrkurbel ebenfalls lose drehbare

Spindel s mit zwei entsprechenden Kegelrädern

geschaltet ist. Die Hülse h ist bei ihrer Kreisbewegung

beim Bohren von der Hand fest zu halten und der Bohrer macht dann bei gleich

groſsen, in einander greifenden Rädchen r und r1 die doppelte

Umdrehungszahl der Bohrkurbel.

Als Bankhaken zum Festhalten der Werkstücke auf der Hobelbank bringt A.

Zöller in Wissen a. d. Sieg (* D. R. P. Nr. 32851 vom 3. März 1885) die in Fig. 8 Taf. 17

dargestellte Hebelzwinge in Vorschlag, um neben einem

leichteren und sicheren Einspannen der Werkstücke eine Beschädigung der Hobelbank

und das lästige Festklopfen der Arbeitstücke zu vermeiden.

Die Stange a wird in eines der auf

der Werkbank angebrachten Löcher gesteckt. Der an der Stange a angebrachte Arm b ist in beliebigen

Stellungen nach allen Seiten zu bewegen und durch die Stellschraube b1 festzustellen. Der

Schieber c, welcher an dem Arme b verschoben werden kann, trägt die Druckplatte d und den Hebele mit dem excentrischen Kopfe e1. Die Stellplatte f ander hinteren Seite des Schiebers dient dazu, die

Hebelvorrichtung beim Herunterlassen des Querarmes nicht tiefer auf den

festzuhaltenden Gegenstand fallen zu lassen, als nöthig ist.

Der in Fig. 12

Taf. 17 dargestellte Bankhaken von J.

Giraud in Caudebec-les-Elbeuf,

Frankreich (* D. R. P. Nr. 29715 vom 6. März

1884) vermeidet gleichfalls das Festklopfen, weil derselbe im Loche der Hobelbank beim

Einspannen des Werkstückes festgeklemmt wird.

Der Bankhaken besitzt am Ende seines oberen Theiles c einen Lappen, durch welchen ein Stift d1 gesteckt ist, um den

sich der Hebel dd2

dreht. Im oberen gegabelten Ende d2 dieses Hebels wird mittels eines Stiftes das

Excenter e mit dem Griffe p festgehalten. Je mehr der Arbeiter den Griff p niederdrückt, desto mehr wird bei der Drehung des Excenters e das Ende d2 angehoben und damit die am Ende d des Hebels dd2 sitzende Klaue f auf

das Holzstück gepreſst. Dieses Anpressen des Arbeitstückes vollzieht sich ohne die

Erschütterungen, wie sie bei den alten Klemmhaken durch Anwendung des Klöpfels

unvermeidlich waren.

Ein centrisch spannendes Klemmfutter für Holzdrehbänke

hat W.

Ebert in Berlin (* D. R. P. Nr. 34448 vom 24. Juli

1885) angegeben. Die Spannklauen F (Fig. 11 Taf.

17) werden mittels der Kloben h in radialen Schlitzen

i geführt, wenn durch Verdrehen der Spindel D, also durch deren Vorschub oder Rückschub die

Spannklauen in ihren Gelenken f verdreht werden.

In die vorn offene Hülse A ist die

Mutter B eingelassen, welche mit einer Flansche zum

Anbringen an die Drehbankspindel versehen ist. In diese Schraubenmutter B paſst die Spindel C,

welche auf ihrem abgesetzten gewindefreien Theil D das

Stückt mit zwei Gelenklappen f trägt; diese sind durch

eine Scheibe c und Splint gehalten. Die Spindel C endigt in die Körnerspitze d. Auf dem Stücke E sind die Klauen F drehbar befestigt, welche bei g abgesetzt sind, wo die zwischen c und E festgehaltene gebogene Blattfeder H eingreift. Bei rechtsseitiger Drehung der Hülse A öffnen sich die Klauen F, worauf das Holzstück zwischen dieselben geschoben wird; hierauf wird die

Hülse A in entgegengesetztem Sinne gedreht, worauf sich

die Klauen wieder schlieſsen wollen und das Arbeitstück festklemmen. Durch die Feder

H wird die Oeffnung der Klauen herbeigeführt.

Die Schraubzwinge zum Zusammenleimen von Gehrungen von

S. E. Nies in Reading (Nordamerikanisches Patent

Nr. 339 072) ist aus Eisen und mit zwei senkrecht zu einander stehenden Schrauben

S und S1 (Fig. 6 Taf. 17)

versehen.

Für die erstere Schraube S ist das

Gewinde in den einen Arm der Zwinge geschnitten, während die zweite Schraube S1 in einer Mutter M steckt, welche lose in einen am Rücken der Zwinge

vorgesehenen Ausschnitt eingelegt wird. Die Anwendung der Zwinge geht aus Fig. 6 deutlich

hervor und ist nur zu bemerken, daſs die Schraube S1 durch ihre lose Mutter M auch unter spitzem oder stumpfem Winkel zur anderen Schraube je nach der

Rückenfläche H der zu verbindenden Holzstücke stehen

kann.

Ein Apparat zum Einpassen von Thür- und Fensterbeschlägen,

Fischbändern und Angeln wird von G. Gars in Paris (* D. R. P. Nr.

30368 vom 3. August 1884) in der aus Fig. 10 Taf. 17 zu

entnehmenden Einrichtung vorgeschlagen.

Statt der Stemmeisen wird hier eine kleine Kreissäge h verwendet, welche in einem Bügel c verschiebbar und durch eine Handkurbel a drehbar ist. Der in das Holz gemachte Einschnitt ist

bogenförmig; da jedoch die einzusetzenden Beschläge rechteckig zu sein pflegen, so

wird der Einschnitt auf beiden Seiten mittels eines flachen, gezahnten Meiſsels j (Fig. 9 Taf. 17)

entsprechend ausgestoſsen. Der verschiebbare Theil des Apparates ist zusammengesetzt

aus einer Weitschiene b mit Knopf, welche die Achse g des Sägeblattes h trägt.

Der Bügel c hat eine schräge Stellung, damit die Säge

besser in das Holz eindringt; die herabgebogenen Arme m

dienen als Stützpunkte. An dem Bügel c ist der Bügel d mittels Schraubenbolzen lösbar befestigt; durch das

mit Hülse und Muttergewinde versehene freie Ende des Bügels d führt die Druckschraube e, auf deren oberes

Ende eine Platte f aufgesteckt wird, um das Holz zu

schonen. Die Achse g des Sägeblattes, das durch

Schraubenmutter festgehalten wird, dreht sich mit ihrem unteren Ende in einem Lager

des Bügels i, welcher an der Schiene b festgenietet ist und deren Bewegungen folgt. Wenn das

Gelenk des Beschlages oberhalb der Säge stark ist, so legt man eine Scheibe von der

Dicke des Gelenkes, und ist es schwach, einen Holz- oder Blechstreifen von

entsprechender Dicke unter den Kopf des Apparates, der mit zwei Löchern zur Aufnahme

der Bolzen versehen ist, mittels deren die Paſsstücke o

befestigt werden. Das Sägeblatt h hat zweckmäſsig einen

Durchmesser von 10 bis 12cm.

Die aus dem Holze auszuschneidende Stelle wird zunächst

vorgezeichnet und dort, wo die Säge fassen soll, mit dem Meiſsel ein Einschnitt von

etwa 2mm Tiefe gemacht, damit die Säge nicht

abgleitet. Man setzt dann das Sägeblatt an und dreht die Kurbel. Hierauf stellt man

den Apparat mit der Ecke des rechten Armes m auf die

erste Kante des Beschlages und läſst die Säge weiter arbeiten, indem man auf den

Knopf des Schiebers einen mäſsigen Druck ausübt. Die Sägespäne entfernt man öfter,

namentlich bei nicht ganz trockenem Holz, weil sonst die Arbeit erschwert wird. Soll

der Einschnitt tiefer werden als der Durchmesser des Sägeblattes, so schraubt man

den Apparat los und setzt denselben auf der anderen linken Kante des Beschlages

wieder an, oder man kann den Apparat mehrere Male von einer zur anderen Kante hin

versetzen und einen Einschnitt von mehr als 18cm

machen. Soll der Einschnitt nur 8 oder 9cm tief

werden, so bringt man mit Kreide einen Strich an dem Schlitze der Platte c an, um den Schieber b

nur bis zu diesem Striche vorzuschieben.

Zur Einsetzung von Angelbändern hat die Säge entweder weit

ausgeschränkte Zähne oder Zahnreihen von geeigneter Tiefe, um den Einschnitt der

Stärke des Bandes entsprechend herzustellen, oder man legt zwei Sägeblätter mit

einer kleinen Zwischenscheibe oder auch mehrere Sägeblätter unmittelbar auf

einander, um die erforderliche Stärke zu erhalten; die Verzahnung dieser Sägen ist

alsdann eine gewöhnliche. Um die Ecken dieser Einschnitte auszuarbeiten, bedient man

sich eines Meiſsels k (Fig. 9), welcher auch das

in der Mitte etwa stehen gebliebene Holz wegnimmt. Es ist zweckmäſsig, die Beschläge

auf den Holztheilen zu befestigen, bevor letztere eingezimmert werden, weil man dann

den Apparat bequemer handhaben kann; ist man jedoch gezwungen, den Beschlag in das

stehende Holzwerk einzulassen, so geht dies ebenfalls, aber weniger bequem. Der

Apparat kann wagerechte und schräge Einschnitte in das Holz machen; die Angelbänder

und Gelenkbänder können daher anstatt flach so wie Fischbänder gelegt werden. Der

Verschluſs wird entweder rund abgefeilt, oder man spart mit einem Meiſsel aus dem

Holze so viel aus, um für das Gelenk der Angel Platz zu machen.

Das Werkzeug zum Ausschneiden kreisförmiger oder gerader

Furnürstreifen von A. Lindenberg in Berlin (* D. R. P. Nr.

25668 vom 20. April 1883) soll namentlich die Arbeit des Schneidens kreisbogenartiger Furnürfriese für Tischplatten

erleichtern.

Die Führung F (Fig. 14 Taf. 17) ist mit

der Hauptplatte P mittels zweier Flügelmuttern

abnehmbar verbunden. Die Führungskante ist kreisbogenförmig mit einem Radius von

150mm construirt. Diese Führung dient auch für

Kreisbogenstücke mit gröſserem Radius, da die beiden Endpunkte f1 und f2 immer für zwei

Umfangspunkte eines solchen Bogens eine genügende Führung gewähren. Das zum

Schneiden der Furnür dienende Kreismesser M befindet

sich in dem Schlitten S, welcher sich mit einer Nuth

auf einer Feder in einem Ausschnitt der Hauptplatte bewegt, wodurch es möglich wird,

denselben je nach der verlangten Breite der Friesfurnür einzustellen. Die Bewegung

erfolgt durch die Schraube g, welche mit dem Schlitten

drehbar verbunden und mittels des Kopfes L gedreht

wird. Das Messer sitzt auf einem Cylinder, der wagerecht drehbar ist. Die senkrechte

Bewegung des Messers durch eine Höherstellung des Cylinderlagers richtet sich nach

der Dicke der Furnüre oder nach der Anzahl der mit einem Male zu schneidenden

Furnüre.

Zur Fortbewegung des Werkzeuges, welche mit der Hand erfolgt, ist

ein Knopf an der Hauptplatte und ein Griff an der Führung angebracht, Um die

gleitende Reibung bei der Bewegung aufzuheben, sind zwei Rollen R angeordnet, welche mit der Hauptplatte durch

Schrauben verbunden und zur Erleichterung der Bewegung mit Federn versehen sind. Die

Rollen haben, um das Ablenken des Werkzeuges zu verhindern, welches sich beim

Gebrauche in Folge seiner Kreisbewegung fühlbar macht, eine nach dem

Kreismittelpunkte jedes Furnürstückes geneigte Lage erhalten.

Man legt nun das Werkzeug so an die Platte, für welche die Furnür

zu schneiden ist, daſs die Führung mit ihren Endpunkten die Platte berührt. Nachdem

das Messer in die für die Furnürbreite erforderliche Stellung gebracht ist, wird das

Werkzeug angefaſst und längs der Kante der Platte entlang geführt. Da die Furnüre

meist nicht eben, sondern wellig sind, so glätten die Rollen R das Furnürblatt. Um dem Uebelstande zu begegnen, daſs sich der Anfang

eines Furnürstückes nach dem Schnitte zwischen Hauptplatte und Rollcylinder schiebt,

hat die Grundplatte des Schlittens am hinteren Theile eine abgebogene Kante

erhalten, welche den Furnüranfang ableitet.

Auſser Friesfurnüre mit kreisförmiger Form ermöglicht der Apparat

auch gerade Furnüre zu schneiden. Zu diesem Zwecke wird die Führung F mittels der Flügelmuttern von der Hauptplatte gelöst

und die linksseitige Kante des Werkzeuges als Führung benutzt. Das Messer ist nach

dem Abstande von der Kante einzustellen, wozu man eine auf der Hauptplatte

angebrachte Theilung benutzen kann. Die Handhabung des Werkzeuges erfolgt durch

Angreifen an die Hauptplatte.

Fig. 13 Taf.

17 zeigt ein Werkzeug zum Dichtlegen von

Fuſsbodenbrettern von F. Kürten in Barmen (* D. R. P. Nr.

30386 vom 29. Juni 1884).

Dasselbe besteht aus einem Stücke a,

welches mittels des am unteren Ende vorgesehenen Holzbohrers bezieh. Holzschraube in

einen der Querbalken geschraubt wird, auf welchen die Bretter vernagelt werden

sollen. Dies wird mit Hilfe des Hebels b, welcher im

Theile a drehbar ist, leicht ausgeführt, indem man,

nachdem der Schenkel c in wagerechte Lage gebracht, den

Hebel mit der rechten Hand erfaſst und dann die Holzschraube bis aus Ende in den

Balken dreht. Sobald dies geschehen, bringt man den Schenkel c in seine frühere senkrechte Lage, dreht die Spindel d, welche vorn auſser mit einem sechskantigen Kopfe mit

der drehbaren Hülse e versehen ist, so weit mittels

eines Schraubenschlüssels heraus, daſs e das zu legende

Fuſsbodenbrett fest an das nächste schon befestigte Brett drückt. Der Druck nach

hinten, welcher durch den Widerstand des Brettes beim Herausdrehen der Spindel

entsteht, wird dadurch abgehalten, daſs sich das untere Ende des Schenkels c auf den Balken stützt. Das Werkzeug wird aus

Schmiedeisen und die Holzschraube aus Stahl hergestellt.

Das von der Stanley Rule and Level Company benutzte, von

J. Traut in New-Britain (Nordamerikanisches Patent

Nr. 335856) angegebene Ritzmesser für Maſsstäbe u. dgl.

hat eine verstellbare Stahlplatte mit mehrfachen, verschieden getheilten Spitzen, so

daſs das Ritzen der verschiedenen Maſstheilungen entsprechenden Linien vorgenommen

werden kann, ohne das Messer auszuwechseln.

Das Messer ist, wie aus Fig. 15 Taf. 17 zu

entnehmen, für vier Ritzungen mit einem Kreuzschlitze versehen, so daſs es durch

einen an der Handhabe H (Fig. 16 Taf. 17)

vorstehenden Zapfen c und die Schraube s sicher gehalten wird. Die Anstrichleiste b ist an der Handhabe in einem Schlitze

verstellbar.

Tafeln