| Titel: | Nachstellbare Reibahlen. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 260 |

| Download: | XML |

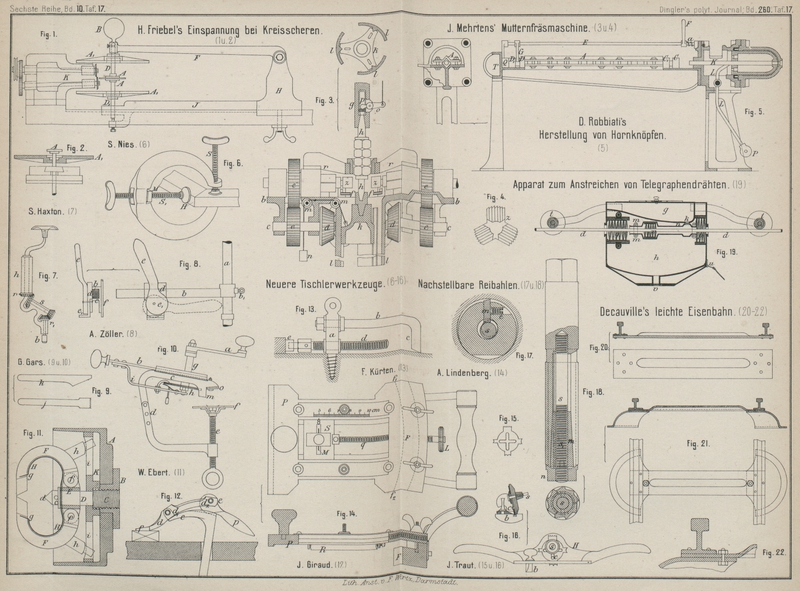

Nachstellbare Reibahlen.

Mit Abbildungen auf Tafel

17.

Nachstellbare Reibahlen.

H. R. Tillison in Boston (Nordamerikanisches Patent Nr.

338318) bringt bei nachstellbaren Reibahlen an Stelle der jetzt meist benutzten

kegelförmigen Schraube die in Fig. 18 Taf. 17

dargestellte Einrichtung in Vorschlag, bei welcher die federnden Theile der Reibahle

durch eine kegelförmige Mutter m aus einander gepreſst

werden und eine zweite über die Enden der Theile greifende Mutter n das Zittern derselben beim Arbeiten verhütet. Die

Reibahle wird vor dem Schlitzen in ihrer Achse ausgebohrt und in das erhaltene Loch

der Stift s geschraubt; derselbe erhält vorn, wo die

Bohrung sich kegelförmig erweitert, Gewinde s1 und die Mutter m,

welche durch einen besonderen in zwei Schlitze derselben fassenden Schlüssel

angezogen wird. Vor die Mutter m kommt auf das Gewinde

s1 die auſsen zum

Angriffe eines Schlüssels beliebig kantig geformte Mutter n, deren innere Ansatzfläche kegelförmig ausgedreht ist und welche über

die entsprechend abgeschrägten Kanten der durch das Schlitzen federnd gewordenen

Theile der Reibahle greift.

Ueber Reibahlen findet sich in den Mittheilungen des

technologischen Gewerbe-Museums in Wien, Section für Metallindustrie, 1886

* S. 5 eine beachtenswerthe Abhandlung von Prof. Carl

Pfaff.

Die Wirkungsweise der Reibahlen besteht bekanntermaſsen in einem

Ausschaben oder Losschneiden feiner Späne. Viele Reibahlen üben jedoch vermöge ihrer

Form, namentlich in spröden Metallen, mehr eine zermalmende und mahlende Wirkung

aus, so daſs für die Wahl einer Reibahle die Zahnform und Zahl der Zähne von

bedeutsamem Einflüsse sind. Die Reibahlen werden eingetheilt in schabende, schneidende und quetschende Reibahlen.

Die schabenden Reibahlen haben

Quadrate, Fünfecke, überhaupt Vielecke als Querschnittsform und liefern bei zu

stumpfen Winkeln (welche in Folge Abnutzung entstehen, oder bei mangelndem

Verständnisse so gewählt werden) die quetschenden

Reibahlen. Es wären deshalb schneidende Reibahlen

vorzuziehen; doch muſs man sich dieser mit Vorsicht bedienen, da sie leicht zu tief

eingreifen und zum Festsitzen kommen. Ueber die Zahl der Schneidkanten ist zu

bemerken, daſs dieselbe stets ungerad sein soll, da die Reibahle im unrunden Loche

dann nicht nur mit zwei, sondern mit drei Kanten anliegt, also eine bessere Führung

erhält und weil Erhöhungen der Lochwand nie auf eine gegenüber liegende schabende

oder schneidende Kante drückend wirken und so an unrechter Stelle den Angriff

verstärken können. Von dem letzteren Gesichtspunkte aus sind deshalb Reibahlen,

welche am Umfange theilweise rund sind und nur im übrigen Theile Zähne erhalten,

entschieden zu verwerfen.

Schneidende Reibahlen können als geriffelte, genuthete und sogen. geschliffene Reibahlen ausgeführt werden. Die ersteren

haben viele schneidende Kanten und können dadurch, daſs die Zähne von den Radien der

Spitzen zu beiden Seiten gleich sind, nach beiden Richtungen gedreht werden, während

die beiden anderen Sorten nur Drehungen nach einer Richtung (in der Schneidkante)

gestatten. Die fein geriffelte Reibahle hat eine gute

Führung; doch, gewährt dieselbe zu wenig Raum für die Späne, so daſs sie sich leicht

verstopft. Die genuthete Reibahle mit weniger einseitig

vor dem Spitzenradius liegenden Zähnen ist deshalb besser, zumal dieselbe sich beim

Stumpfwerden nachschleifen läſst (vgl. Reinecker * S.

113 d. Bd.). Der Schärfwinkel soll dann 80° betragen; der Schneidwinkel ist, da eine

Zahnseite in den Radius fällt, 90°. Das Nachschleifen findet an dieser Zahnseite

statt und verringert sich dabei der Durchmesser der Reibahle. Dieses Nachschleifen

erfolgt aber auf Kosten des Anstellwinkels der Schneidkante zur bearbeitenden Fläche. Dies würde

schlieſslich einen Druck von der Lochwandung auf den Rücken der Schneidkanten und

ein Verreiben mit sich bringen. Es soll daher das Schleifen mit Einhaltung des

Anstellwinkels, mithin auf dem Rücken der Schneidkanten ausgeführt werden.

Reibahlen, deren Zahnform dies gestattet, wie z.B. in Fig. 18 Taf.

17, werden deshalb geschliffene Reibahlen genannt. Die

Schneidkanten werden erst nach dem Härten mit einem Schleifrade, dessen Achse

parallel zur Schneidkante liegt, geschärft. Bezüglich des Verlaufes der

Schneidkanten ist zu bemerken, daſs eine schwache Schraubenform derselben nicht das

Bestreben haben soll, die Reibahle bei der Drehung in das Loch hinein zu ziehen,

sondern die Reibahle gewissermaſsen herausgeschraubt würde (vgl. G. Meier 1884 253 * 46).

Als eine nachstellbare schneidende Reibahle für gröſsere

Löcher wird von Prof. Pfaff die in Fig. 17 Taf.

17 veranschaulichte Ausführung empfohlen. Bei derselben ist nur ein Messer m vorhanden, welches durch Schrauben e festgeklemmt werden kann. Die Auswärtsbewegung des

Messers besorgt eine in der Mitte der Reibahle excentrisch liegende Spindel s, welche verdreht ward und gegen die sich das Messer

m stützt. Diese Einrichtung gestattet wie oben bei

Tillison eine Nachstellung des Messers, ohne die

Reibahle aus dem Loche nehmen zu müssen. Gegenüber dem Messer ist der Körper der

Reibahle abgeflacht, damit nach dem oben Gesagten die schädliche Wirkung bei

unrunden Löchern möglichst vermieden würde.

Tafeln