| Titel: | Ueber Neuerungen an Rechenapparaten. |

| Autor: | E. M. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 261 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Rechenapparaten.

(Patentklasse 42. Schluſs des Berichtes S. 167 d.

Bd.)

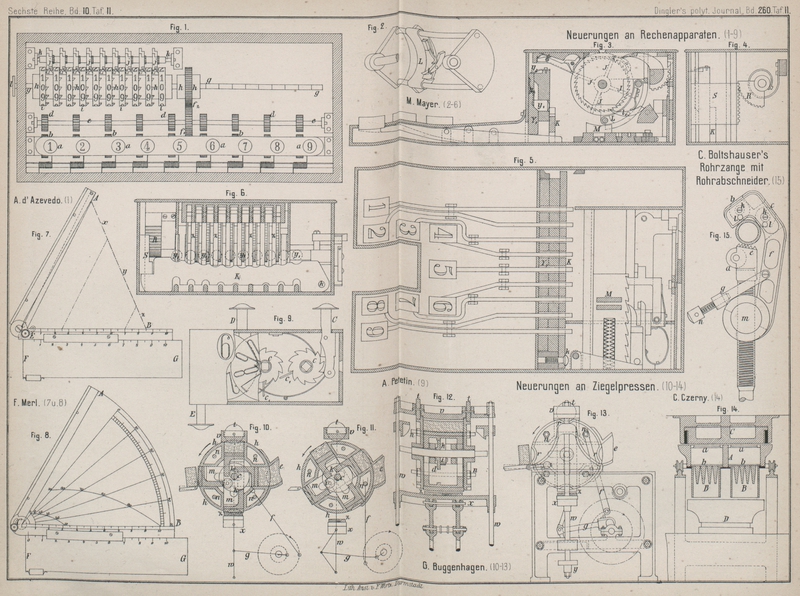

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 11.

Ueber Neuerungen an Rechenapparaten.

Apparate, welche die Ausführung der Rechnungen durch die gleichmäſsige Bewegung von Zahlenscheiben u.s.w. erreichen und deren

Hauptvertreterin die Thomas'sche Rechenmaschine (vgl.

1862 165 * 334. 1879 234 248.

1881 239 322) ist, sind folgende.

Ein sehr einfacher Anzeigeapparat für die Summirung

entgegengesetzt gerichteter Gröſsen ist von Gust.

Lippegans in Berlin (* D. R. P. Nr. 31180 vom 4. Juli

1884) vorgeschlagen und derselbe soll Anwendung finden z.B. als Wasserstandszeiger für zwei Wasserbehälter

gleichzeitig, von welchen der eine gefüllt, der andere geleert wird, oder als Zählapparat, welcher die jeweilige Personenzahl

festzustellen hat, die sich durch Zu- und Abgang stetig ändert. Ein Zifferblatt und

ein Zeiger werden beide in demselben Sinne durch ihre

Schalträder gedreht- die jeweilige Stellung des Zeigers zum Zifferblatte zeigt

deshalb den Unterschied der zur Wirkung gekommenen Gröſsen an.

Alex.

Petetin in Besançon (* D. R. P. Nr. 32148 vom 24. Januar

1885) hat den in Fig. 9 Taf. 11

abgebildeten Taschen-Addirapparat angegeben. Die 3

Zahlscheiben desselben werden mittels der Drücker C, D

und E bewegt und zwar beeinfluſst C die Einer-, D die

Zehner- und E die Hunderterscheibe. Die Drücker greifen mit Ansätzen in die

mit den Zahlenscheiben verbundenen Schalträder c, von

denen die beiden ersteren federnde Ansätze c1 besitzen; diese greifen, wenn das betreffende

Schaltrad eine volle Umdrehung gemacht hat, in das nächstfolgende Schaltrad ein und

schieben dasselbe um einen Zahn, also auch um eine Zahl weiter. Ein Nachtheil des

Apparates besteht darin, daſs durch die Bewegung der Drücker die Schalträder immer

nur um je einen Zahn weiter geschoben werden, man also

für jede Zahl so oft drücken muſs, als der Quersumme entspricht.

P. J.

Bagge in Christianssund (* D. R. P. Nr. 27902 vom 13. Februar 1884) verwendet bei

seiner Additionsmaschine für jede Zahl eine besondere

Taste, deren Bewegung durch einen Schaltmechanismus auf ein Zählrad übertragen wird.

Die Tiefe des Niederdrückens ist nun für jede Taste durch besondere Anschläge

begrenzt. Damit man bequem mit drei Fingern neben einander arbeiten kann, sind die

Tasten der Zahlen 1 bis 9 in drei Reihen angeordnet. Die Maschine ermöglicht in der

angegebenen Ausführung nur das Addiren einstelliger Zahlen bis zu 200 als Summe.

Der Rechenapparat von A. J. R. d'Azevedo Coutinho in

Povoa de Lanhoso (* D. R. P. Nr.

30421 vom 19. August 1884) bezweckt ebenfalls nur das Summiren beliebig

vieler Einzelzahlenreihen. Fig. 1 Taf. 11 zeigt einen

Grundriſs mit abgenommenem Deckel. Durch Niederdrücken der Nummerknöpfe a wird das darunter liegende Rad b gedreht; dasselbe hat immer nur so viel Zähne, als

der betreffenden Ziffer entspricht. Die Bewegung der Einzelräder b wird nun auf die Räder d, welche 10 Zähne haben, übertragen; es wird sich also die Welle e um 1/10 vorwärts drehen, wenn Knopf 1 gedrückt wird, um 3/10, wenn 5

gedrückt wird u.s.w. Der übrige Theil des Umfanges der Räder b ist glatt und, sobald der Knopf a hoch

steht, ist der glatte Theil des Umfanges von b gegen

das entsprechende Rad d hingewendet, so daſs die Achse

e sich frei drehen kann, wenn die Zähne eines

anderen Rades b in das gegenüber liegende Rad d dieser Achse eingreifen.

Von der Welle e aus wird mittels Zahnräder f1, f2 die vierkantige

Achse g immer um ebenso viel wie e gedreht. Die Achse g

läſst sich mittels eines an ihrem Ende angebrachten Knopfes l hin und her schieben, wodurch die Bewegung immer nur auf eines der Zifferräder i

übertragen wird. Auf g ist nämlich ein 10 zähniges Rad

als Mitnehmer befestigt, welches sich in dem durch die gleiche Innenverzahnung der

Ziffernscheiben i gebildeten Kanäle und in den

Halslagerringen h frei verschieben läſst. In der

gezeichneten Lage wirkt diese Kuppelung auf das Einerrad. Die Achse g wird in ihrer jeweiligen Stellung durch eine Feder

gehalten, welche sich in Nuthen einlegt, die in gleichen, den Entfernungen der

einzelnen Zifferscheiben entsprechenden Abständen auf dieser Achse angebracht

sind.

Die Zehnerübertragung geschieht durch die auf die Achse k aufgeschobenen Speichenräder j; nach jeder

vollendeten Umdrehung der rechts liegenden Scheibe, wird die links davon befindliche

um einen Zahn weiter geschoben. Die Sicherung der Zifferscheiben in der

vorgeschriebenen Lage erfolgt ähnlich wie bei der Thomas'schen Maschine durch Preſsfedern.

Fig. 1., Bd. 260, S. 263 Vor Allem ist nun noch klarzulegen, in welcher Weise von dem Knopfe a aus die Bewegung auf die theilweise verzahnten Räder

b übertragen wird. Es müssen dieselben für einen

Auf- und Niedergang des Knopfes a eine volle Umdrehung

machen, d.h. beide halbe Umdrehungen in demselben Sinne

vollführt werden, was allerdings in der Patentschrift nicht besonders hervorgehoben

ist. So weit Referent aus den unklaren Figuren und der Beschreibung der

Patentschrift errathen konnte, ist die Construction etwa die in Textfig. 1 dargestellte: Jeder Knopf a trägt unten einen lothrecht geführten Schieber s mit einem eigenthümlich gestalteten Ausschnitte, in

welchem die beiden auf dem Rade b befestigten

Triebstifte 1 und 2 Platz

finden. Die theilweise verzahnten Räder b sind seitlich

drehbar gelagert, so daſs ein jeder Schieber vor seiner Scheibe sich frei auf- und

abbewegen kann. In der Textfigur sind nun die auf einander folgenden Lagen der

Stifte und die zugehörigen Lagen des Schiebers, gezeichnet. In der Stellung I wird der Triebstift 1

nach unten gedrückt, bei II der Stift 2; in III kehrt der

Schlitten, welcher durch eine Feder gehoben wird, um und Stift 1 wird wiederum nach oben gedrückt; in Stellung IV wirkt der Schieber auf den Stift 2 und führt dann die Scheibe b in ihre Anfangsstellung zurück, womit b

einen Kreislauf vollführt hat. Der Ausschnitt im Schieber s läſst sich als Umhüllende der beiden Stiftbahnen bestimmen. Die Nulllage

sämmtlicher Zifferscheiben erfolgt durch Drehen des Knopfes l (Fig.

1 Taf. 11) in den verschiedenen vorgeschobenen Stellungen.

Durchgebildeter ist die Additionsmaschine von Max

Mayer in München (* D. R. P. Nr. 29206 vom 27. April

1884, vgl. auch Zusatz * Nr. 35496 vom 24. November 1885). Bei derselben

sind ebenfalls, wie aus Fig. 2 bis 6 Taf. 11 zu entnehmen

ist, Tasten benutzt, welche auf den um k drehbaren

Hebel K wirken und denselben ihrer Ziffer entsprechend

verschieden hoch heben (vgl. Fig. 6). Das äuſsere Ende

von K wirkt auf den senkrecht geführten Schlitten S, welcher durch seine Verzahnung das Bogenstück R (Fig. 4) um einen der

Verschiebung von S entsprechenden Winkel dreht. Mit R ist die in Fig. 2 besonders

dargestellte Wiege

verbunden, welche durch den Schaltzahn l1 eine der in 40 Theile getheilten Zifferscheiben

dreht. Für jede zu addirende lothrechte Zahlenreihe ist nun eine besondere

Zifferscheibe z vorhanden und die Schaltvorrichtung L wird durch die Führer M

immer unter die gewünschte Ziffernscheibe gebracht. Die Zehnerübertragung wird durch

vier Rippen J veranlaſst.

Die Bewegung des Hebels K ist aber genau der geforderten

Höhe entsprechend zu begrenzen, was durch die in Fig. 3 und 6 mit y1 bezeichneten

Anschlagprismen geschieht. Die Prismen y1 werden durch Federn y2 gezwungen, sich mit ihrer schiefen

Ebene immer an den Schieber Y1 anzulegen. Das Niederdrücken der Schieber Y1 und damit der Tasten in die Anfangslage

besorgen Federn y3.

Beim Drücken einer Taste wird zunächst der entsprechende Schieber Y1 gehoben und dadurch

y1 nach auſsen

gedrängt, so daſs hiermit der Anschlag für die senkrechte Bewegung von K gegeben ist.

Besondere Vorrichtungen besorgen dann noch die Nullstellung u.s.w. Die ganze Maschine

ist auf Schienen leicht verschiebbar aufgebaut; die Tasten sind übersichtlich um

einen Ausschnitt herum angeordnet, so daſs man die zu summirenden Zahlen immer in

Mitten der Tasten halten kann.

Karl

Duschanek in Freiburg,

Baden (* D. R. P. Nr. 26778 vom 31. Juli

1883) hat verschiedene Neuerungen an der Thomas'schen Rechenmaschine angebracht. Die Schaltwalzen, d. s. diejenigen

Walzen, welche die stufenweise angeordneten 0 bis 9 Schaltzähne tragen, sind

senkrecht gestellt und werden senkrecht auf ihren Achsen verschoben. Der Antrieb

dieser Achsen erfolgt durch Stirnräderpaare von der Hauptkurbelachse aus, welche für

das Addiren und Multipliciren rechts herum, für das Subtrahiren und Dividiren links

herum gedreht wird. Jede Schaltwalze wird nun unter Zuhilfenahme von Zahnstange mit

Trieb und Kegelrädern durch Drehen der Multiplicandenzifferscheibe in die

entsprechende Lage gehoben. Man stellt also auch die Ziffern des Multiplicanden in

Schaulöchern ein, die in einer wagerechten Reihe

liegen.

Die Veranlassung der Zehnerschaltung im Producte erfolgt durch einen wagerechten

Stift, welcher auf der Achse der Productenzifferscheibe sitzt. Dieser Stift hebt bei

jeder Umdrehung einen mit Nase versehenen Hebel, wodurch wiederum je eine Trommel

mit zwei Dornen (je einer für die Multiplication und je einer für die Division) so

hoch gehoben wird, daſs die Dorne das Zahnrad der nächsten Productenzifferscheibe um

1 Zahn vorwärts bezieh. rückwärts drehen.

Zur gleichzeitigen Nullstellung der Zifferscheibe des Multiplicators und des

Productes mit ein und derselben Kurbel sind die Neunertriebe zwischen den

Lückenrädern des Multiplicators und des Productes so angeordnet, daſs je ein

Neunertrieb in einen Lückentrieb des Multiplicators und des Productes gleichzeitig

eingreift. Ferner gelangen 36 theilige Zahnräder mit nur 9 Zähnen zur Anwendung,

welche so nach einander die Productenachse und die Multiplicatorachse drehen.

Gleichzeitig werden hierbei auch die Sperrklinken gelöst, welche die Spaltwalzen

gehoben halten, so daſs alle drei Systeme von Ziffern Scheiben durch eine einzige

Kurbel auf Null zurückgestellt werden.

Fig. 2., Bd. 260, S. 265Fig. 3., Bd. 260, S. 265 Die Handhabung der Rechenmaschine von G. Th. Heyde und C. Büttner in

Dresden (* D.

R. P. Nr. 26640 vom 25. September 1883) ist dieselbe wie bei der Thomas'schen Maschine, die Construction weicht aber

wesentlich von derjenigen der letzteren ab. Die Ziffern sind auf den Mantelflächen

der Zifferscheiben angebracht, welche durch Stirnräder angetrieben werden. Die

Einstellung des Multiplicanden erfolgt an den Schiebern des Stellwerkes. Die

Uebertragung der diesen Ziffernwerthen entsprechenden Drehungsgröſsen bewirkt das

aus Textfig. 2 ersichtliche Schaltwerk. Die

Schalträder a, die Stahlscheiben b und die Kurbel c mit den

Schaltklinken f sind auf der gemeinschaftlichen Achse

e drehbar. Durch die volle Umdrehung der Kurbel d in der Pfeilrichtung schwingt die zweite Kurbel des

Doppelkurbelgetriebes, welche vorn die Schaltklinken f

trägt, um 90° vor und zurück. Das frühere oder spätere Einfallen dieser Klinken in

das Schaltrad a regeln nun die durch das Stellwerk rg einstellbaren Stahlscheiben b, die rechts und links das Rad a verdecken

und über welche die in den Schaltklinken befindlichen Auslösstifte schleifen, so

daſs dieselben früher oder später in a einfallen und

damit gröſsere oder kleinere Vorwärtsschiebung vom Rade a verursachen. Die Sicherung gegen das Zurückdrehen des Schaltrades

während des Zurückschleifens der Klinken erfolgt durch den Sperrzahn an dem Winkel

h, welcher aber natürlich während der Zeit der

Zehnerschaltung ausgerückt sein muſs.

Bei Addition bezieh. Multiplication überträgt sich nun die Bewegung des Rades a unmittelbar auf die Productenzifferscheibe o, während bei Ausführung der Subtraction bezieh.

Division das Zwischenrad o1 eingeschaltet wird. Es ist zu diesem Zwecke der Hohlcylinder q im Lineale p um seine

geometrische Achse drehbar angeordnet.

Die Nullstellung der Zifferscheiben im Lineale, wie im

Quotienten wird mittels der aus Textfig. 3

ersichtlichen Einrichtung bewirkt. Wird die Welle J in

der angegebenen Pfeilrichtung gedrückt und dann gedreht, so legt sich der aus dem Loche

in u herausgeschobene, an der Scheibe v befestigte Stift an die Rückwand von u an, die in den Nuthen der Wellen unter jedem Zählrade

befindlichen Federn schnappen, sobald denselben die Gelegenheit dazu geboten wird,

in die Schlitze ein, welche in die Führungsnabe von o

eingefeilt sind, und nehmen die Zifferscheibe o so

lange mit, bis der an v angebrachte Stift durch eine

Feder wieder in das Loch in u zur Hervorhebung der

Nullstellung einschnappt. Hierbei ziehen sich die die Scheiben o mitnehmenden Federn wieder aus den Schlitzen

derselben heraus und die Zähltrommeln haben damit ihre freie Bewegung wieder

erlangt.

Im Iron, 1885 Bd. 25 * S. 531 ist eine von J. Edmondson im Wesentlichen nach dem Prinzipe der Thomas'schen Rechenmaschine gebaute Kreisrechenmaschine

beschrieben, bei welcher der Productenschieber zu einem Kreisringe umgebildet ist,

so daſs also sämmtliche Zahnräderachsen sich in der Mittellinie der ganzen Maschine

schneiden.

E. M.

Tafeln