| Titel: | C. A. Parsons' Dampfturbine. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 294 |

| Download: | XML |

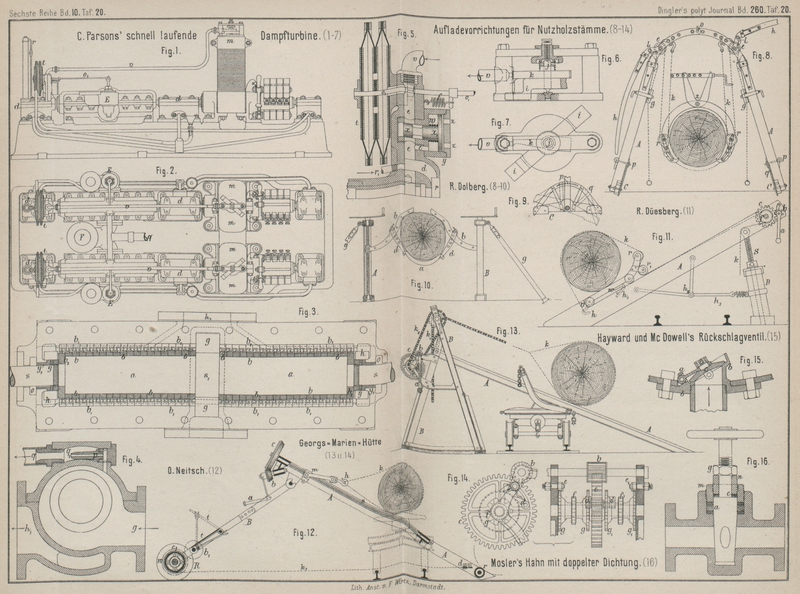

C. A. Parsons' Dampfturbine.

Mit Abbildungen auf Tafel

20.

C. Parsons' Dampfturbine.

Unter den zahlreichen neueren schnell laufenden Motoren zum Betriebe von

Dynamomaschinen für elektrische Beleuchtungsanlagen u.

dgl. verdient die von C. A. Parsons in

Gateshead-on-Tyne (* D. R. P. Kl. 14

Nr. 33066 vom 7. November 1884) angegebene Dampfturbine (vgl. A. Winkler 1885 258 * 243)

besondere Beachtung, einestheils durch die erreichbaren hohen Umlaufszahlen, anderentheils als die

erste bedeutendere und sich lebensfähig erweisende praktische Ausführung eines

vielfach versuchten Arbeitverfahrens. Auf der Erfindungsausstellung in London 1885

hatte die diese Dampfturbine ausführende Firma Clarke,

Chapman und Comp. in Gateshead-on-Tyne zwei solche Betriebsmaschinen

vorgeführt, deren Achsen unmittelbar an die Ankerwelle der Dynamomaschinen gekuppelt

waren. Diese Dampfturbinen wurden mit ihren zwei Dynamomaschinen Clarke-Chapman'schen Systemes auf einer

gemeinschaftlichen Grundplatte angeordnet, wie dies aus Fig. 1 und 2 Taf. 20 zu entnehmen

ist.Die in London ausgestellte Anlage diente zur Beleuchtung von

Wirthschaftsräumen. Die Dynamomaschinen speisten 28 Gérard'sche Glühlampen mit je 40 Normalkerzen Leuchtkraft von Gérard und Comp. in London, Haton Garden,

bezieh. 50 Shippey'sche Glühlampen mit je 16

Kerzen Leuchtkraft von Shippey Brothers in

London, Cheapside, wobei die Lampen in Zweigströmen geschaltet

waren. Die Dampfturbinen, deren Geschwindigkeit bis zu 12000

Umdrehungen in der Minute gesteigert werden konnte, kommen in dieser festen

Anordnung mit den Dynamomaschinen besonders für die elektrische Schiffsbeleuchtung in Betracht, da ihr Gang und ihre

Regulirung vollkommen unabhängig von den Schiffsbewegungen auf hoher See, bei Sturm

u. dgl. ist und der Platzbedarf gering genannt werden muſs.

Als ein Hauptgrund der praktischen Unbrauchbarkeit von Dampfturbinen mit in der

Achsenrichtung der Schaufelräder wirkendem Dampfdrucke kann angesehen werden, daſs

der dabei entstehende hohe achsiale Druck ebenso wohl eine rasche Abnutzung und

dadurch ein schlechtes Dichthalten der Lager, als auch durch die dabei auftretende

ungenaue Stellung der Schaufelräder zu einander eine Ungleichmäſsigkeit des Ganges

bedingt. Parsons hat durch die übereinstimmende

Anordnung der Schaufelräder vom Dampfeintritte aus nach beiden Seiten erreicht, daſs

sich der hohe Achsendruck ausgleicht; dadurch wurde es möglich, die groſse

Umlaufsgeschwindigkeit zu erzielen. Von wesentlicher Beihilfe ist jedoch auch eine

den Stöſsen und Ungleichmäſsigkeiten nachgebende Lagerung (vgl. 1886 259 * 157), wie auch die besonderen Regulirungseinrichtungen (vgl. * D. R. P. Kl. 21 Nr.

34230 vom 29. November 1884), durch welche die Geschwindigkeit von der Stärke des

magnetischen Feldes der Dynamomaschine aus geregelt wird.

Zur Verdeutlichung der inneren Einrichtung ist in Fig. 3 Taf. 20 die

eigentliche Turbine mit abgenommenem Gehäusedeckel dargestellt. Das mehrfache

Triebrad besteht aus einem vollen Cylinder a mit

angesetzten Zapfen s, welche letztere durch

Stopfbüchsen in den Stirnwänden des Gehäuses nach auſsen treten und in den

nachgiebigen Lagern d (Fig. 1 und 2) ruhen. Auf den Cylinder

a sind die Schaufelringe b bis zur Mitte aufgeschoben, wo der Cylinder a einen vorstehenden Bund s1 besitzt; den Ringen b

mit äuſseren Schaufeln entsprechen gleiche Ringe b1 mit inneren Schaufeln, welche in dem den Cylinder

einhüllenden Gehäuse fest angebracht sind. Die Befestigung der Triebschaufelringe

b, wie auch der Leitschaufelringe b1 erfolgt auf dem

Cylinder a bezieh. im Gehäuse mittels Keilen. Die

Schaufelringe b auf beiden Seiten des Cylinders a werden durch die letzten Ringe b2 und besondere an den

Stopfbüchsen y anlaufende aufgeschraubte Ringe

gehalten. Um den Bundring s1 ist der Dampfeinströmkanal g angeordnet,

aus welchem der Dampf nach beiden Seiten gegen die Schaufelringe des Cylinders a tritt. Die Schaufeln der Ringe b und b1 stehen entsprechend rechts und links schräg gegen

einander und die von den Schaufeln dem Dampfe gebotene Druckfläche nimmt auf den

Ringen von der Mitte nach den Stirnwänden hin immer zu, entsprechend dem sich durch

die Expansion vermindernden Dampfdrucke. An den Stirnwänden befinden sich die

Kammern h, welche den Abdampf aufnehmen und denselben

durch Kanäle in das Rohr h1 und nach dem für die beiden Motoren in Fig. 2 gemeinschaftlichen

Abblaserohre F leiten. Die Abdichtung der Zapfen s in den Stirnwänden wird durch die sehr genau

schlieſsenden Ringe y und y1 bewirkt. Sollte doch noch im Falle von

Undichtheiten Dampf durch diese Stopfbüchsen ausströmen, so wird derselbe in den

Ringkammern o aufgefangen und nach der in der Mitte auf

dem Gehäuse angebrachten Kammer q1 (Fig. 4 Taf. 20) geleitet;

ein in dieser Kammer befindliches kleines Dampfstrahlgebläse p saugt den Dampf an und führt denselben beständig in das Rohr q ab.

Die Spindeln der Dampfeinlaſsventile E (Fig. 1 und 2) der beiden Motoren

stehen jede für sich durch die Zugstangen o1 mit den Rückenplatten der elastischen Gehäuse t (Fig. 5 Taf. 20) in

Verbindung. Die Feder f strebt bei denselben, das

Einlaſsventil offen zu halten, und der Feder wirkt eine in dem Gehäuse t erzeugte Luftverdünnung, wodurch das Gehäuse von der

äuſseren Luft zusammengedrückt wird, entgegen. Das Gehäuse t steht durch den Kanal e und das Rohr v mit dem auf den Elektromagnet m der Dynamomaschine angebrachten Regulator

(vgl. Fig. 6

und 7 Taf. 20)

in Verbindung. Bei diesem Regulator ist eine senkrechte, unter stellbarem

Federdrucke stehende Spindel j vorhanden, welche den

gekröpften Weicheisenstab i und einen Finger k trägt. Der Weicheisenstab wird durch die

Anziehungskraft des Elektromagnetes m parallel zu

dessen magnetischen Kraftlinien einzustellen versucht; bei der dadurch

hervorgebrachten Drehung der Spindel j wird der Finger

k so verstellt, daſs sein bogenförmiges Ende die

Oeffnung des Rohres v entweder (bei richtigem Gange des

Motors) offen läſst, oder (bei zu groſser Umlaufszahl und demnach gröſserer

magnetischen Wirkung) theilweise oder ganz schlieſst. Das Rohr v steht durch die Kanäle e

und d (Fig. 5) mit dem Gehäuse

r eines Sauggebläses, welches auf dem Zapfen s sitzt und Luft aus dem Rohre r1 ansaugt, in Verbindung. Es wird

folglich bei offenem Rohre v eine Beeinflussung des

elastischen Gehäuses t durch das Sauggebläse nicht stattfinden; ist aber das

Rohr v nahezu oder ganz geschlossen, so wird die Luft

aus dem Gehäuse t angesaugt und dann durch die Stange

o1 das Ventil E geschlossen.

Bei zufälligen Störungen in dem äuſseren Stromkreise der Dynamomaschine oder

sonstigem Versagen des beschriebenen Regulators tritt bei einer gröſseren

Geschwindigkeitsveränderung des Motors eine zweite Vorrichtung in Kraft, Wie aus

Fig. 5

ersichtlich, ist der Kanal e bei richtigem Gange durch

den Kolben x etwas versperrt; der Kolben x ist mit einem zweiten Kolben x1 von gröſserem Durchmesser, der im

Cylinder y spielt, verbunden. Im Deckel des Cylinders

y sind Oeffnungen z

angebracht, so daſs auf den groſsen Kolben x1 von einer Seite die atmosphärische Luft drückt.

Diesem Drucke entgegen wirkt eine Feder w. Der

Cylinderraum hinter dem Kolben x1 steht durch einen Kanal c mit dem Kanäle e in Verbindung und zwar

zwischen dem Sauggebläse r und dem Kolben x. Wenn nun die Wirkung des ersteren durch die erzielte

Luftverdünnung den Druck der Feder w überwindet, so

wird durch Verschiebung von x der Querschnitt von e mehr frei gelassen und die Luftverdünnung sich besser

im Gehäuse t äuſsern, so daſs dessen

Regulirungsthätigkeit eintritt.

Zu erwähnen ist noch die gute Schmierung der Lager;

dieselben sind vollständig mit Oel gefüllt, welches durch die eigenartige

Lagereinrichtung einen Kreislauf ausführt. Die einzelnen Lager stehen unter

einander, wie aus Fig. 1 und 2 zu ersehen ist, durch

doppelte Rohrleitungen in Verbindung, so daſs sich die erzeugte Strömung des Oeles

von einem zum anderen Lager fortpflanzt und ein beständiger Umlauf entsteht.

Tafeln