| Titel: | Ueber Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 354 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen.Vgl. die Berichte 1883 248 * 261. * 305. 1885 258 * 418. 1886 259 *

440.

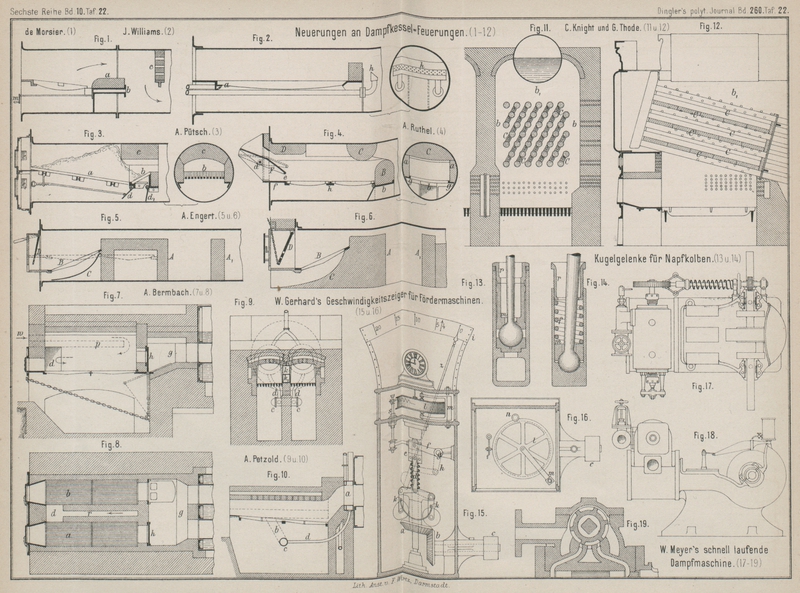

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Ueber Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen.

Die Neuerungen an den Kesselfeuerungen mit mehr oder weniger wagerechten Rosten betreffen hauptsächlich die Zuführung der Luft. Für Flammrohrkessel sind zunächst die folgenden Anordnungen

bestimmt.

De Morsier in Bologna bringt nach der Revue universelle, 1884 Bd. 15 * S. 425, wie in Fig. 1 Taf. 22

veranschaulicht ist, unter der gemauerten Feuerbrücke a

eine Anzahl Röhren b an, welche vorn durch Schieber

gewöhnlich geschlossen sind, beim Aufgeben frischer

Kohlen auf den Rost aber mittels Kurbel m

geöffnet werden, um den in Menge entwickelten Kohlenwasserstoffen hinter der

Feuerbrücke a Luft zuzuführen. In geringer Entfernung

hinter a ist die obere Hälfte des

Flammrohrquerschnittes durch eine mit mehreren Löchern versehene Wand c abgeschlossen, so daſs die vom Roste kommenden Gase

gezwungen sind, vor den Mündungen der Röhren b

vorbeizuströmen.

Die Verengung des Rohrquerschnittes hinter der Feuerbrücke, wie hier durch Querwände,

ist bereits mehrfach angewendet worden (vgl. u.a. Nutt 1883 248 * 261) und mag, wenn der Zug nicht zu sehr

beeinträchtigt wird, günstig für die Verbrennung wirken. Die Querwände werden jedoch

schnell zerstört werden und daher eine häufige Erneuerung erfordern.

J. Williams in Cardiff (* Erl. D. R. P. Nr. 24812 vom

10. April 1883) ordnet sowohl unter dem vorderen Ende der Roststäbe, mit der

Feuerplatte in einem Stücke gegossen, als auch hinter der Feuerbrücke Kasten a bezieh. h (Fig. 2 Taf. 22)

an, in welche Luft durch Dampfstrahlen eingetrieben

wird, um darin erwärmt zu werden und dann durch zahlreiche Oeffnungen nach hinten

auszuströmen.

Auch Sig. Schuman in Glasgow (* Erl. D. R. P. Nr. 31347

vom 13. April 1884) benutzt Dampfstrahlen zum Einblasen von

Luft hinter der Feuerbrücke, in Verbindung mit durchlöcherten Querwänden im

Flammrohre. Die Luft strömt durch eine gröſsere Anzahl über die Feuerbrücke

gehängter Knieröhren, in welche der Dampf aus einem quer in die Feuerbrücke

eingelegten Rohre durch Düsen eintritt.

Bei der in Fig.

3 Taf. 22 dargestellten Feuerung von A.

Putsch in Berlin (* Erl. D. R. P. Nr. 25914 vom 24. Juni 1883) soll in

ähnlicher Weise, wie bei der Feuerung von H. C. Kürten

(1883 248 * 308), eine stetig in einer Richtung

fortschreitende, möglichst rauchfreie Verbrennung

erzielt werden. An den nach hinten etwas geneigten Hauptrost a schlieſst sich ein kurzer ansteigender Rost b an und über diesem ist eine Brücke c

angeordnet. Wird dann der Brennstoff in der angedeuteten Weise auf den Rost a und gegen die Brücke c

geschüttet, so sind die entwickelten Gase gezwungen, durch die hell glühenden

Schichten bei b zu strömen, Mittels der Klappe d kann die Luftzufuhr zum Roste b geregelt werden. Die Klappe d1 wird nur beim Ausräumen der Flugasche aus dem

Flammrohre geöffnet. Um auch Kohlengruſs u. dgl. verwenden zu können, für welchen

ein Gebläse erforderlich sein würde, ist der Feuerraum vorn durch ein Geschränk mit

dicht schlieſsenden Thüren abgeschlossen, in welches die Luft durch e und e1 eingeblasen wird. – Wie alle ähnlichen leidet auch

diese Einrichtung an dem Uebelstande, daſs im Allgemeinen die der hellen Weiſsglut

ausgesetzten Theile (hier also namentlich der Rost b

sammt seinem Träger) einer sehr schnellen Zerstörung ausgesetzt sind. Für

minderwerthige, nicht sehr hohe Temperaturen ergebende Brennstoffe wird die Feuerung

jedoch brauchbar sein, namentlich wenn der Rost b in

Gestalt einer geschlitzten Chamotteplatte ausgeführt wird.

In Fig. 4 Taf.

22 ist eine Feuerung von A. Ruthel in Berlin (* D. R. P. Nr.

29328 vom 14. März 1884) abgebildet, bei welcher der freie Querschnitt

des Flammrohres oberhalb der schon ziemlich hohen Feuerbrücke B durch eine obere Brücke C sehr stark verengt ist. Zu beiden Seiten

des Rostes sind Chamotteausfütterungen a zur Schonung

des Flammrohres angebracht. Dieselben tragen die Brücke C wie auch die am Eingange des Flammrohres vorgesehene Ausfütterung D und ruhen auf eisernen Balken g, welche mit der Feuerplatte f, dem

mittleren Rostträger h und der die Feuerbrücke

tragenden Platte b zu einem Rahmen verschraubt sind. An

die Stirnwand des Kessels ist ein guſseiserner Fülltrichter angeschraubt, dessen

Boden F um Zapfen d

drehbar ist, zum Zwecke, die Füllöffnung und die Neigung des Bodens F verändern zu können. In die Oeffnung bei e wird ein kleiner stehender Rost eingesetzt, welcher

beim Abschlacken leicht entfernt werden kann.

A. Petzold in Berlin (* Erl. D. R. P. Nr. 23927 vom 17.

März 1883) erstrebt bei seiner in Fig. 9 und 10 Taf. 22 abgebildeten

Vorfeuerung für Flammrohrkessel eine allseitig

angemessen vertheilte Zuführung erwärmter Luft,

Entsprechend der Annahme zweier Flammrohre sind zwei getrennte Roste vorhanden,

indem der ganze Feuerraum nebst Aschenfall durch eine senkrechte, bis zur Decke

reichende Wand in zwei Kammern getheilt ist. Im seitlichen Mauerwerke wie in der

Decke sind Kanäle ausgespart, welche vorn für den Zutritt der Luft offen sind und

von denen zahlreiche Oeffnungen in den Feuerraum führen. Oberhalb der Roste wird die

Zwischenwand durch einen guſseisernen Kasten gebildet, welcher durch eine wagerechte

Wand wieder in zwei Kammern k und k1 getheilt ist. Die

obere seitlich durchlöcherte Kammer k dient ebenfalls

zur Zuführung von Luft oberhalb der Roste; aus der unteren Kammer k1 führt dagegen ein

Kanal b abwärts in ein kurzes Querrohr c, aus welchem Röhren d

die Luft in zwei vor den Flammrohrmündungen angebrachte hohle Guſsstahlringe a leiten. Die Luft dringt dann aus diesen von oben in

den durchziehenden Heizgasstrom ein. Zur Kühlung der Ringe a sind dieselben mit einer schmalen vorderen Kammer versehen, durch welche

Wasser geleitet wird.

Bei einer anderen Anordnung sind statt dieser Guſsstahlringe Chamotteringe mit

schraubenförmig gewundenen Wänden angebracht.

Falls (bei geschlossenen Feuer- und Aschenthüren) der natürliche Zug ausreicht, um

genügend Luft durch die engen Löcher und Röhren zu treiben, so wird eine gute

Verbrennung zu erreichen sein. Kann die Luft auf bequemerem Wege zutreten, so wird

natürlich die Zuströmung durch die engen Oeffnungen nur gering sein. Uebrigens wird

es immer sehr mühsam sein, alle die kleinen Löcher offen zu erhalten.

Eine Doppelrost-Wechselfeuerung von A.

Bermbach in Crefeld (* D. R. P. Nr. 32760 vom 5. August

1884) ist als Vorfeuerung für

Flammrohrkessel in Fig. 7 und 8 Taf. 22 dargestellt.

Diese Einrichtung soll ohne wesentliche Aenderungen auſserdem auch als Unter- oder

Zwischenfeuerung bei Dampfkesseln, wie auch als Flammofen- und Glühofen-Feuerung

Verwendung finden. Die beiden Feuerkammern a und b stehen hier nicht hinten, wie sonst üblich, sondern

vorn durch eine dicht hinter der Stirnmauer befindliche Oeffnung d der Scheidewand mit einander in Verbindung und die

frisch beschickte Kammer wird jeweils am hinteren Ende durch eine Klappe h von der gemeinschaftlichen Kammer g abgesperrt. In der Scheidewand ist ein Kanal r ausgespart, in welchen vorn bei w die Luft eintritt, um zunächst nach hinten, dann

unterhalb der Zunge p nach vorn zurückzuströmen und,

auf diese Weise erwärmt, in der Oeffnung d mit den

Kohlenwasserstoff gasen sich zu mischen, welche von der frisch beschickten Kammer in

die andere Kammer übertreten. In letzterer ziehen die mit Luft gemischten Gase über

den in heller Glut befindlichen Brennstoff und gelangen so zu möglichst

vollständiger Verbrennung. Die Luftmenge kann mittels eines bei w anzubringenden Schiebers geregelt werden. Die zur

Bewegung der Klappen dienenden Ketten, Zugstangen o. dgl. können leicht in der Weise

mit einander verbunden werden, daſs immer gleichzeitig die eine Klappe geschlossen

und die andere geöffnet wird.

Gegenüber den bisher bekannten Wechselfeuerungen hat die beschriebene Einrichtung den

Vorzug, daſs die Einmauerung einfacher, der ganze Ofen niedriger ausfällt und der

Weg der Heizgase bis zu den Feuerzügen des Kessels kürzer wird, mithin auch weniger

Wärme verloren geht. Auch die Einführung der Luft in den Gasstrom erscheint

zweckmäſsig.

A. C.

Engert in London (* D. R. P. Nr. 30618 vom 23. Juli

1884) wendet jetzt allgemein die nach hinten

ansteigenden Roste an, wie er sie zuerst für seine Kessel mit ganz flachen

Flammrohren (vgl. 1883 250 * 492) benutzte. Fig. 5 und 6 Taf. 22

zeigen die Anordnung für einen Kessel mit gewöhnlichem Flammrohre und die

Einrichtung einer Unterfeuerung für einfache Walzenkessel. Das Bemerkenswertheste

daran ist, daſs der Boden C des Aschenfalles, aus einer

Eisenplatte oder aus Mauerwerk bestehend, ebenfalls nach hinten und zwar bis zum

Roste B ansteigt, womit eine geregelte Einlenkung des

Luftstromes in die Feuerung und damit ein kräftiger Zug erzielt werden soll. Auch

oberhalb des Rostes wird durch die nicht ganz bis auf die Feuerplatte herab gehende

Feuerthür Luft zugeführt; doch wird dieselbe durch eine eingehängte Platte D gezwungen, von unten in den Feuerraum einzudringen

und dicht über die glühenden Kohlen hinzustreichen. Durch Heben und Senken der

Platte D kann diese Luftzufuhr geregelt werden. Der

Rost selbst ist sehr kurz, etwa nur reichlich halb so lang als gewöhnlich (vgl. die

Punktirung in Fig.

5). Die Feuerbrücke A aber ist

verhältniſsmäſsig hoch und lang, ungefähr ebenso lang als der Rost. In einiger

Entfernung hinter derselben befindet sich noch eine zweite Brücke A1, durch welche die

Heizgase dicht an die Kesselwand gedrängt werden. In der Patentschrift finden sich

auch noch die Anordnungen für Schiffskessel und Locomotiven.

A. C. Engert hat, wie aus seinem im December 1884 vor

der Society of Engineers in London gehaltenen Vortrage

hervorgeht (vgl. Iron, 1884 Bd. 24 * S. 508), sich

mehrfach mit Feuerungsanlagen beschäftigt und auch mit der beschriebenen Feuerung eine Reihe von

Versuchen angestellt, welche sehr günstige Ergebnisse lieferten. Insbesondere soll

sich ein äuſserst geringer Luftüberschuſs ergeben haben.

Für Wasserröhrenkessel haben Ch.

A. Knight und G. W. Thode in Glasgow (* D. R. P. Nr.

31361 vom 21. August 1884) die in Fig. 11 und 12 Taf. 22

dargestellte Feuerungseinrichtung angegeben. In der

ersten über dem Roste liegenden Abtheilung der Röhren sind zwischen dieselben hohle

Blöcke C aus feuerfestem Thone o. dgl. lose eingelegt,

welche, als Wärmespeicher dienend, vor dem Aufschütten frischer Kohlen Wärme

aufnehmen und nach dem Aufschütten an die massenhaft entwickelten Gase Wärme abgeben

sollen. Auſserdem ist zwischen den Röhren und den Seitenmauern ein freier Raum b gelassen, durch welchen ein Theil der Heizgase ohne

wesentliche Abkühlung und gemischt mit der durch zahlreiche Löcher des Mauerwerkes

zuströmenden Luft in den Raum b1 über den Röhren gelangt. Unter der Voraussetzung,

daſs diese durch b aufsteigenden Gase bis b1 eine über der

Entzündungstemperatur liegende Temperatur bewahren, sollen dieselben dann die

zwischen den Röhren aufsteigenden, durch frühzeitige Abkühlung nicht vollständig zur

Verbrennung gelangten Gase nochmals entflammen, worauf schlieſslich sämmtliche Gase

durch die zweite Abtheilung der Röhren abwärts ziehen. Die durch die eingelegten

Blöcke C gebildeten Kanäle können schräg (wie

gezeichnet) oder senkrecht oder auch im Zickzack aufsteigen.

Tafeln