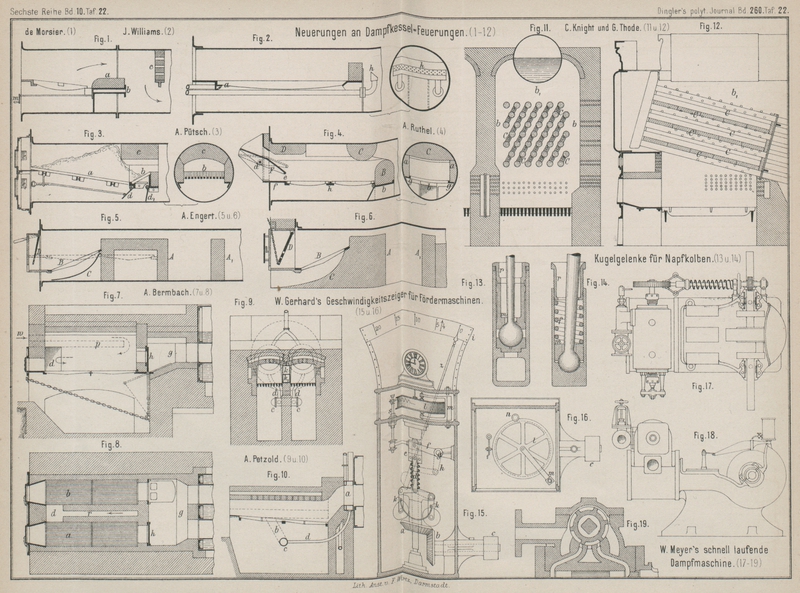

| Titel: | Wilh. Meyer's schnell laufende Dampfmaschine. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 357 |

| Download: | XML |

Wilh. Meyer's schnell laufende Dampfmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel

22.

Meyer's schnell laufende Dampfmaschine.

Die allgemeinere Einführung der elektrischen Beleuchtung

verlangt Dampfmaschinen, welche mit möglichst wenigen Uebertragungsmitteln die fast

durchweg hohe Umlaufszahlen verlangenden Dynamomaschinen treiben können, deren

Kurbelwelle also unmittelbar an die Ankerwelle der Dynamomaschine gekuppelt werden

kann. Hierbei kommt oft noch die geringe Platzbeanspruchung der Dampfmaschine, wie

z.B. auf Schiffen, weiter ein möglichst geringes Gewicht in Frage. Bisher ist die

Lösung dieser Aufgaben zumeist durch die Anordnung mehrerer einfach wirkender

Cylinder versucht worden. Alle diese Maschinen haben aber einen groſsen

Dampfverbrauch, so daſs ihr Betrieb nicht sparsam genug wird. Man könnte nun ganz

gut mit einer gewöhnlichen Schiebermaschine Umlaufszahlen bis zu 1000 in der Minute

erzielen, wenn deren Theile entsprechende Anordnung erhalten. In erster Linie ist

wohl die Dampfvertheilung durch einen hin und her bewegten Schieber zu beseitigen,

da der wechselnde Zug und Druck in den Gelenkverbindungen der bewegenden Theile zu

einer raschen Abnutzung derselben und damit zu einer schädlichen Einwirkung auf die

Dampfvertheilung führen muſs. Die Benutzung von Drehschiebern und Kolbenschiebern,

welche allseitig vollkommen dichtschlieſsend in ihrem Gehäuse zu laufen haben, kann

nicht empfohlen werden, da die stete Dichthaltung meist schwer zu erreichen ist.

Wilh. Meyer in Stefanau hat deshalb nach der Wochenschrift des

österreichischen Ingenieur- und Architektenvereins, 1886 *

S. 34 zur Dampfvertheilung bei schnell gehenden Dampfmaschinen einen umlaufenden Kammerschieber vorgeschlagen. Derselbe

besteht, wie aus Fig. 19 Taf. 22 zu entnehmen ist, aus einem Cylinder, in dessen Umfang

eine Anzahl durch Stege abgetheilte Kammern ausgespart sind, so daſs dieser Schieber

als eine Kreisanordnung mehrerer einfacher Muschelschieber, welche nach einander in

Wirkung treten, aufgefaſst werden kann. Die Anzahl der Kammern des Schiebers ist

gleichgültig, da nur die Breite der Stege und die lichte Weite der Kammern auf die

Dampfvertheilung von Einfluſs sind. Der Dampf kann diesen Schieber stetig auf seinen

Sitz drücken, so daſs derselbe dicht halten muſs, selbst wenn eine Abnutzung der

schleifenden Flächen stattgefunden hat. Die schleifenden Flächen liegen auf dem

Umfange eines Cylinders, so daſs dieselben überall und bei der gleichförmigen

Drehung stets gleiche Geschwindigkeit haben. Die ebenen Stirnflächen des Schiebers

brauchen nicht dicht zu halten, da der Dampfzutritt nur durch die Kammern erfolgt.

Die Drehungsrichtung dieses Schiebers ist für die Dampfvertheilung ganz gleichgültig

und erfolgt die letztere genau so wie beim gewöhnlichen Muschelschieber, wenn die

Maſse der Kammer- und Stegweite nach den a. a. O. angeführten Bedingungsgleichungen

berechnet werden; eine veränderliche Expansion ist daher nicht erreichbar. Es wird

wie beim Muschelschieber lineares Voreilen gegeben und man hat es, wie dort, durch

Vergröſserung der äuſseren Ueberdeckung in der Gewalt, eine stärkere Expansion zu

erzielen, welcher natürlich dann auch eine stärkere, aber hier ganz erwünschte

Compression entspricht.

Die Anwendung solcher umlaufender Kammerschieber empfiehlt sich nicht nur für

eincylindrige Dampfmaschinen, sondern auch vortheilhaft bei Dampfmaschinen mit zwei

und mehr Cylindern, welche mit versetzten Kurbeln arbeiten, da dann alle

Kammerschieber auf einer gemeinschaftlichen Welle befestigt werden können, während

man bei gewöhnlichen Muschel- oder Kolbenschiebern für jeden derselben besondere

bewegende Theile nöthig hat. Die erste Dampfmaschine, welche mit

Kammerschiebersteuerung ausgerüstet von der Maschinenfabrik

Andritz der Oesterreichischen alpinen

Montangesellschaft ausgeführt wurde, ist eine gekuppelte Maschine mit zwei

aus einem Stücke gegossenen Cylindern von 100mm

Bohrung und 100mm Hub mit einer über den Cylindern

liegenden Schieberkammer, wie in Fig. 17 und 18 Taf. 22

veranschaulicht ist. Der Schieber für beide Cylinder ist ein Guſsstück, dessen

Kammern entsprechend den unter 90° versetzten Kurbeln um ¼ der Theilung der Kammern (Stegbreite

+ lichte Weite der Kammer) gegen einander versetzt sind. Diese Dampfmaschine war auf

der Elektrischen Ausstellung in Steyr 1884 im Betriebe vorgeführt und befindet sich

jetzt in der Fabrik von B. Egger und Comp. in Wien zum

Betriebe einer Dynamomaschine aufgestellt.

Um den Dampfverbrauch sparsamer zu machen, wurde eine weitere Maschine nach dem Compoundsysteme ausgeführt, wo also der Dampf hinter

einander in beiden Cylindern, welche je mit 0,6 Füllung arbeiten, zur Wirkung kommt.

Zur Umsteuerung von Dampfmaschinen mit solchem Kammerschieber bedarf es nur der

einfachen Verdrehung des Schiebers um einen geringen Winkel, so daſs sich diese

Maschinen auch für Schiffszwecke empfehlen.

Die in Fig. 17

und 18

dargestellte Maschine besitzt einen sehr empfindlichen Regulator, bei welchem durch

Veränderung der Spannung der Belastungsfeder die Maschinenumlaufszahl in den Grenzen

von 400 bis 800 Umläufen in der Minute eingestellt werden kann. Der Regulator wirkt

auf ein Drosselventil. Eine auf der Budapester Ausstellung 1885 vorgeführte

Maschine, welche auf einer Seite mit einer Dynamomaschine für 7 Bogenlampen, auf der

anderen Seite mit einer solchen für 60 Glühlampen gekuppelt war, lieſs den mit Hilfe

dieses Regulators hervorgebrachten gleichmäſsigen Gang erkennen.

Zu bemerken ist noch die Schmierung der Kurbel- und

Kreuzkopfzapfen. Ein von Zeit zu Zeit aus einem Oelgefäſse (vgl. Fig. 18) abfallender

Tropfen vertheilt sich auf einem guſseisernen Rinnenstücke nach 4 Seiten. Am Ende

der 4 Rinnen werden die sich bildenden Tropfen von den eng vorbeigehenden zu

schmierenden Maschinentheilen abgestrichen.

Bezüglich des Dampfverbrauches liegen Ergebnisse von allerdings nur kurze Zeit

andauernden Versuchen vor, wonach eine von der oben erwähnten Maschinenfabrik Andritz ausgeführte

Compounddampfmaschine mit umlaufenden Kammerschiebern bei einer Dampfspannung von

6at und 864 Umdrehungen in der Minute 19 Pferd

leistete und dabei für 1 Pferd und Stunde 26 bis herab zu 23k Dampf verbrauchte. Gegenüber dieser Zahl

beansprucht eine Volldruckmaschine 31 bis 36k

Dampf für 1 Pferd und Stunde. Eine Dampfmaschine nach Fig. 17 und 18 Taf. 22 mit

zwei Cylindern von 120 bezieh. 180mm Durchmesser

und einem gemeinschaftlichen Hube von 120mm mit

einer Leistung von 15 Pferd wiegt nur 430k,

gegenüber dem Gewichte einer gleich starken Volldruckmaschine von 360k.

Tafeln