| Titel: | Ueber Neuerungen an Kokesöfen. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 376 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Kokesöfen.

(Patentklasse 10. Fortsetzung des Berichtes Bd.

259 S. 550.)

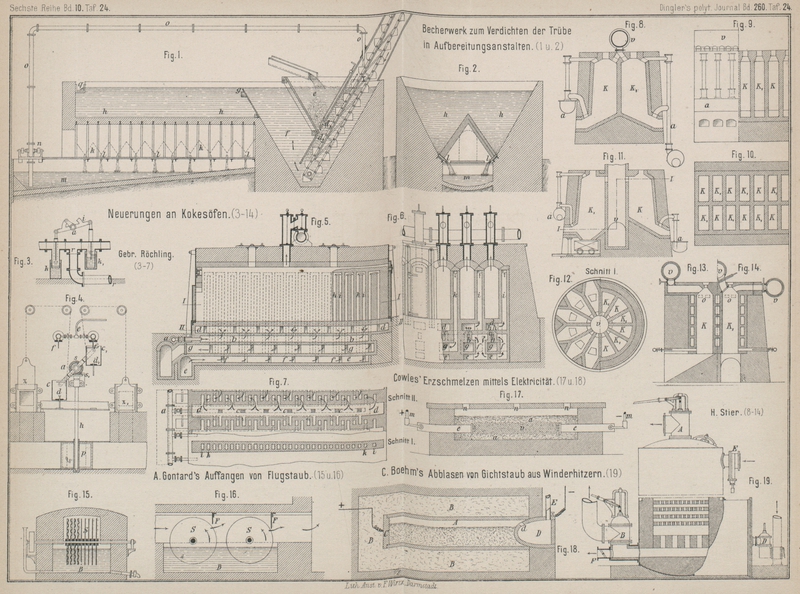

Mit Abbildungen auf Tafel

24.

Ueber Neuerungen an Kokesöfen.

Die Gewinnung von Destillationsproducten, Heizgasen und Kokes

aus minderwerthigen Brennstoffen soll nach H. Stier

in Zwickau (* D.

R. P. Nr. 35120 vom 17. Mai 1885) dadurch geschehen, daſs abwechselnd in

der einen Kammer eines Kokesofens eine Vergasung durch

Heizgaserzeugung oder vollständige Verbrennung, in der anderen Kammer eine Entgasung durch die von der ersten Kammer gelieferte

Hitze stattfindet.

Zu diesem Zwecke stehen die Kammern K (Fig. 8 bis 10 Taf. 24) in Vergasung,

wenn in den Kammern K1

entgast wird, und umgekehrt; ganz ebenso verhält es sich bei Anwendung der bekannten

Kokesöfen, welche in der Grundform wie in Fig. 10 an einander

gereiht sind und nur den Unterschied aufweisen, daſs bei der neuen Anordnung die

einzelnen Kammern K, K1

nur je durch eine Scheidewand getrennt, bei den gewöhnlichen Kokesöfen aber Heizzüge

zwischen den einzelnen Kammern eingelagert sind. – Fig. 11 und 12 Taf. 24

zeigen eine andere Anordnung dieser neuen Oefen.

Die bei der Vergasung, z.B. in den mit K bezieh. K1 bezeichneten

Kammern, entstehenden Vergasungsproducte gelangen bei Kokesöfen gewöhnlicher

Anordnung (vgl. Fig. 13 und 14 Taf. 24) durch

Oeffnungen o in die Heizzüge, den Inhalt der

benachbarten Kammern K1

bezieh. K entgasend, während das letztere bei den neuen

Oefen (Fig. 8

bis 12)

mittels der durch die die Kammern K, K1 trennenden Scheidewände aus dem jeweiligen

Vergasungsraume abflieſsenden Wärme bewirkt wird. Die Vergasungsproducte werden

entweder auf demselben Wege, welchen in gewöhnlichem Betriebe bei Kokesöfen die

Verbrennungsgase nehmen, abgezogen, oder es sind für diesen Zweck besondere

Vorrichtungen v mit den Kammern verbunden. Die

Entgasungsproducte werden entweder mit den Vergasungsproducten zusammen, oder durch

besondere Vorrichtungen a abgeführt.

Reicht die Dauer der z.B. in den Kammern K bezieh. K1 betriebenen

Vergasung bezieh. die Wärme ihrer Producte hin, um mehrere Füllungen in K oder K1 zu entgasen, was besonders bei Kohlen der Fall

ist, so kann man die erst entgasten Füllungen entnehmen, frische einsetzen und damit

fortfahren, bis für die Umstellung der Betriebsweise der Kammern zu einander und

nachfolgenden Vergasung in K oder K1 eine letzt entgaste Füllung

verbleibt, worauf wieder umgekehrt verfahren wird u.s.w.

Zur Zuführung der Verbrennungsluft haben Gebrüder

Röchling in Saarbrücken (* D. R. P. Nr. 35001 vom 17.

Januar 1885) die in Fig. 5 bis 7 Taf. 24 veranschaulichte

Einrichtung getroffen. Die Gase treten durch das Rohr a

in den Kanal b und aus diesem durch die Spalten c in den Sohlkanal d. Die

Luft tritt durch den Kanal e in die Kanäle f, umspült den Abhitzekanal g und steigt durch die Spalten h in den

Sohlkanal d, wo sie hoch erhitzt mit dem Gase

zusammentrifft und die Verbrennung desselben bewirkt. Die brennenden Gase steigen

durch die Züge i aufwärts, durch die Züge k abwärts in den Abhitzekanal g und von da nach dem gemeinschaftlichen Kamine. Der Zutritt von Gas und

Luft wird durch auf die Spalten c und h gelegte verschiebbare Steinplatten geregelt.

Zum selbstthätigen Wenden des Zuges benutzen Gebrüder Röchling (* D. R. P. Nr. 33956 vom 17. Januar

1885) zwei in gleichen Zeitabschnitten sich füllende und entleerende Gefäſse. Wie

aus Fig. 4

Taf. 24 zu entnehmen ist, sitzt auf der wagerechten Achse a ein gleicharmiger Hebel, an dessen Enden die beiden Gefäſse c und c1 aufgehängt sind; jedes der Gefäſse hat am Boden

ein Ventil d bezieh. d1. Ueber den Gefäſsen c

und c1 sind von dem

Wasserzufluſsrohre e zwei mit Ventilen f und f1 versehene Gehäuse angeordnet. Die Achse a trägt ein Kegelrad s,

welches in ein gleich groſses Kegelrad s1 auf der Achse h der

im Zuge drehbaren Klappe p greift. Am hinteren Ende der

Achse a sitzt noch lose der Hebel i (Fig. 3 Taf. 24), der durch

einen Anschlag auf a bewegt wird und ebenfalls zwei

Gefäſse k und k1 trägt, in welche Stutzen des Gasrohres r hineinragen. Diese Stutzen sind durch eine mittlere

Wand zum Zwecke des wechselweisen Gasdurchlasses getheilt, indem bei gesenktem

Gefäſse k und k1 das Gas auf der entsprechenden Seite aus dem Rohre

r entweichen kann, während es sonst durch den

gebildeten Wasserverschluſs abgesperrt ist.

Wird also die Klappe p gedreht, so kommt eines der

Gefäſse c oder c1 nach oben; dasselbe stöſst das Ventil f auf, füllt sich und senkt sich wieder, wenn das

Gewicht des eingelaufenen Wassers groſs genug geworden ist. Dabei wird der Zug durch

die Klappe p umgestellt und gleichzeitig durch das

entsprechende Gefäſs k oder k1 der Gasstrom. Unten angekommen, kann

das Wasser aus dem Gefäſse c bezieh. c1 durch Aufstoſsen des

Bodenventiles d bezieh. d1 wieder auslaufen.

Die Schieber z und z1 welche durch die Verdrehung der Achse a ebenfalls umgestellt werden, dienen zum abwechselnden

Oeffnen und Schlieſsen der beiden Luftzutrittkanäle.

Tafeln