| Titel: | Ueber Neuerungen im Hüttenwesen. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 378 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Hüttenwesen.

(Patentklasse 40. Fortsetzung des Berichtes Bd.

258 S. 163.)

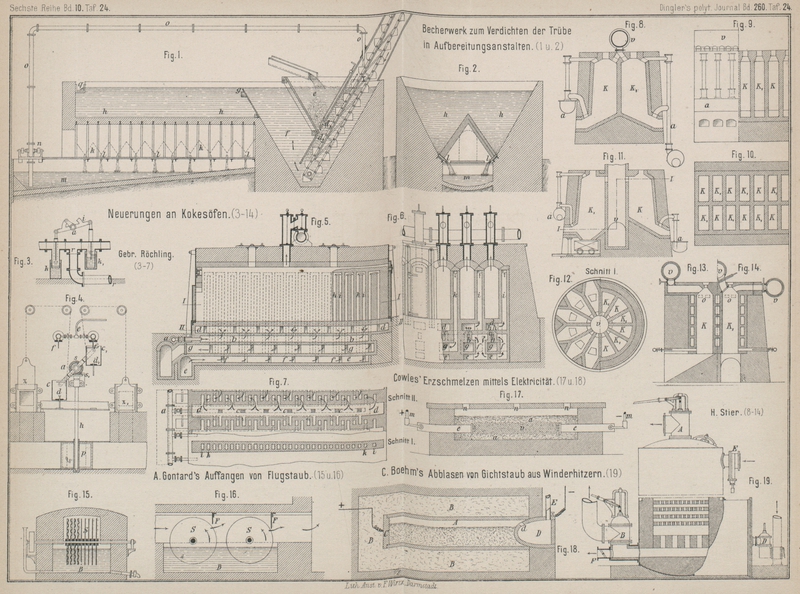

Mit Abbildungen auf Tafel

24.

Ueber Neuerungen im Hüttenwesen.

Eine „Ferro-Neusilber“ genannte Legirung stellt

die Société

anonyme Le-Ferro-Nickel in Paris (D. R. P. Nr.

33099 vom 20. Januar 1885) in verschiedenen Zusammensetzungen her. Diese

Legirungen, welche hauptsächlich aus Eisen, Nickel und Kupfer bezieh. auch Zink

bestehen und wobei das Eisen selbst bei verhältniſsmäſsig gröſster Beimengung die

Eigenschaften des Neusilbers nicht nachtheilig ändern soll, zeichnen sich angeblich

sowohl durch Gleichmäſsigkeit, Schmiedbarkeit, Dehnbarkeit und Zähigkeit aus.

Nachstehend sind einige Zusammensetzungen solcher Legirungen angegeben:

Zusammensetzung

I

II

III

IV

V

VI

NickelEisen

Rohnickel

20,30 8,70

20,2520,25

20,3024,70

17,85 7,65

18,6818,68

18,6822,83

Keines Nickel

–

–

–

0,82

–

–

Weicheisen

16,00

4,50

–

15,18

4,15

–

Kupfer

55,00

55,00

55,00

53,00

53,00

53,00

Manganoxyd

0,92

–

0,92

0,92

–

0,92

Kaliumeisencyanür

0,45

–

0,45

–

–

0,45

Aluminium

0,04

–

0,04

0,04

–

0,04

Zink

–

–

–

5,50

5,50

5,50

Eisencyanür

–

–

–

0,45

–

–

Das Manganoxyd wird dabei zuvor mit dem

Kaliumeisencyanür gemischt und dann mit den übrigen Metallen in den Schmelztiegel

gebracht, während das Aluminium gegen Ende hinzugesetzt wird, wozu der Tiegel eine

Ueberhitzung zu erfahren hat. (Vgl. 1885 255 174.)

E. und A.

Cowles in Cleveland,

Nordamerika (* D. R. P. Nr. 33672 und Zusatz *

Nr. 34730 vom 10. Juni 1885) machen weitere Vorschläge zum Schmelzen von Erzen mittels Elektricität (vgl. 1885 258 165). Die zur Herstellung von Zink bestimmte cylindrische Retorte A (Fig. 18 Taf.

24) aus Thon oder anderem nicht leitendem Materiale ist in schlechte Wärmeleiter B eingepackt und hinten durch eine Kohlenplatte C geschlossen, welche mit dem positiven Drahte der

Stromleitung leitend verbunden ist. In das andere Ende der Retorte ist ein

geschlossener Graphittiegel D eingesetzt, welcher mit

dem Inneren der Retorte durch eine Oeffnung d in

Verbindung steht und als Elektrode dient.

Das zu verarbeitende Erz, welches mit schlecht leitenden Stoffen von hohem

Widerstände, am besten mit zur elektrischen Beleuchtung verwendeter Kohle, gemengt

und von demselben völlig eingeschlossen ist, wird beim Schlieſsen des Stromes durch

das Glühen der Kohlen geschmolzen bezieh. verdampft. Die Zinkdämpfe gelangen durch

die Oeffnung d in den Tiegel D und verdichten sich dort, wobei das Rohr E

die Verbindung mit der Atmosphäre herstellt.

Zur Gewinnung nicht flüchtiger Metalle soll, wie in Fig. 17 Taf. 24

veranschaulicht ist, ein rechteckiger, aus feuerfesten Steinen aufgebauter Ofen verwendet werden.

Die mit der Leitung m verbundenen Kohlenelektroden e sind kleiner als der Querschnitt des Ofens. Der

Deckel ist mit Luftlöchern n versehen. Das Gemenge v aus Erz und Kohle wird so zwischen die Pole gebracht,

daſs es völlig von Holzkohlenstaub a umschlossen

ist.

Nach ferneren Angaben im American Journal of Science,

1885 Bd. 30 S. 308 soll die Vorrichtung namentlich zur Herstellung von Aluminium, Aluminiumbronze und Siliciumbronze verwendet werden. Auch soll damit Bor haltiges Kupfer hergestellt werden, welches sich durch groſse

Festigkeit auszeichnet. – Daſs auf diese Weise Zink billiger gewonnen werden kann

als durch die bisherige Destillation, muſs bezweifelt werden. Auch die vortheilhafte

Gewinnung von Aluminium erscheint noch fraglich.

H. de

Grousilliers in Springe (* D. R. P. Nr. 34407 vom 16. Mai 1885) hat einen Apparat

angegeben, mittels welchen zur Herstellung von

Aluminium Chloraluminium in geschlossenen Gefäſsen unter Druck

elektrolytisch zerlegt werden soll. – An eine praktische Verwendung dieses Apparates

ist nicht zu denken. Zu bemerken ist, daſs die Patentschrift eine Menge falscher

Behauptungen enthält.

Zur Gewinnung von Blei will Ch.

Havemann in Paris

(D. R. P. Nr. 34727 vom 30. Mai 1885) einen Kippofen

(Birne) mit Schwefel haltigen Bleierzen beschicken und dann geschmolzenes Eisen

einflieſsen lassen. Es soll vortheilhaft sein, das Erz vorher zu rösten. Sobald das

Erz durch das Eisen flüssig wird, verbindet sich der Schwefel mit dem Eisen zu

Schwefeleisen, während das frei werdende metallische Blei in der Birne zu Boden

fällt. Der Ofen kann so eingerichtet sein, daſs entweder nur das Blei, oder zuerst

das geschmolzene Eisen und dann das Blei abflieſsen kann. Hierbei kann eine

gewöhnliche Gieſspfanne als Birne dienen- letzterer gibt man auch die Gestalt einer

groſsen Gieſsform, welche in der ganzen Länge mit Erz belegt und worauf flüssiges

Eisen gegossen wird. Läſst man alsdann das Eisen etwas erkalten und hebt die Form an

dem einen Ende etwas auf, so wird das Blei am anderen Ende herausflieſsen.

Schlieſslich wird der Birne auch die Form einer geneigten Rinne gegeben, in welche

das Erz eingelegt wird. Das geschmolzene Eisen wird am oberen Ende in die Rinne

gegossen; beim Niederflieſsen kommt es mit den Bleierzen in Berührung, schmilzt

diese, veranlaſst durch Aufnahme des Schwefels das Freiwerden des Bleies und gelangt

mit diesem zusammen in einen am unteren Ende der Rinne angeordneten Behälter, auf

dessen Boden sich das Blei sammelt.

Bei dem Verfahren zum Reinigen und Entsilbern von Blei

von Gerhard

Lomer in London (D. R. P. Nr. 35113 vom 11. September

1885) wird das Blei in einem Eisenbade geschmolzen und nach dem

Niedersinken unter das flüssige Eisen schichtenweise abgezogen. Das Blei wird dabei

durch die innige Berührung mit dem geschmolzenen Eisen gereinigt; zugleich bildet das

Eisen in Folge seines höheren Schmelzpunktes und geringeren specifischen Gewichtes

eine Decke über dem flüssigen Bleie und verhindert dessen Oxydation. Das Eisen hält

sich längere Zeit in seinem hohen Hitzegrade und wird darin noch durch Ueberstreuen

mit Asche, Sand o. dgl. erhalten. Während des dann folgenden langsamen Erkaltens,

welches am Boden des Gefäſses beginnt, steigt das Silber aus dem Bleie nach oben.

Ehe die obere Schicht jedoch erstarrt, wird die Eisendecke aufgebrochen und zu

weiterer Verwendung zurückgelegt. Die obere, an Silber reiche Schicht wird darauf

entfernt und das untere, vollkommen entsilberte Metall abgezapft und in Formen

gegossen, während die mittlere Schicht, in welcher sich noch Spuren von Silber

finden, einer neuen Behandlung unterworfen wird.

E.

Deligny in Paris (D. R. P. Nr. 33968 vom 27. Juni

1885) empfiehlt zum Reinigen von

Kupferniederschlägen aus Cementwässern u. dgl. dieselben mit einer

Alkalinitratlösung, dann mit Alkalilaugen zu erhitzen, um Arsen und Antimon

abzuscheiden.

Zum Abblasen des Gichtstaubes, welcher sich beim Heizen

von steinernen Winderhitzern mit Zink haltigen

Hochofengasen ablagert, bringt Carl Boehm in

Laurahütte (* D. R. P. Nr. 33105 vom 3. April 1885) an den Winderhitzern ins Freie

oder hierfür bestimmte Räume mündende, mit Klappen versehene Oeffnungen an. Zum

Abblasen wird nach Verschluſs des Ventiles A (Fig. 19 Taf.

24) in der Gasableitung nach dem Kamine und des Ventiles B in der Ableitung des Windes nach dem Hochofen, sowie der Gaszuführung

D der Hauptwindschieber E geöffnet und der Wind mit voller Pressung einige Zeit, je nach

Bedürfniſs, durch einen oder mehrere mit Drosselklappe versehene Stutzen F ausgeblasen, wodurch die staubartigen Ablagerungen

fortgerissen werden sollen. Hierauf wird die Klappe bei F geschlossen, das nach dem Ofen führende Ventil B geöffnet; der Wind strömt sodann, ohne Verunreinigungen beim Durchgänge

des Apparates aufzunehmen, nach dem Hochofen.

A. F.

Gontard in Mockau bei Leipzig (*

D. R. P. Nr. 34324 vom 9. Juni 1885) will die bei

Abdampfapparaten mit Vortheil benutzten stetig benetzten

Drehscheiben (vgl. 1885 258 * 498) auch zum Auffangen von Flugstaub, sowie zur Absorption von Gasen

der von Hüttenöfen abziehenden Verbrennungsproducte o. dgl. verwenden. In den

Ofenabzugskanal wird, wie aus Fig. 15 und 16 Taf. 24 zu

entnehmen ist, ein Behälter B eingebaut, welcher mit

Wasser oder einer zum Abfangen der Gase geeigneten Flüssigkeit gefüllt erhalten

wird. In diese Flüssigkeit tauchen die mit engen Zwischenräumen auf Achsen

befestigten Drehscheiben S, welche eben oder zur

Vergröſserung der Oberfläche auch gewellt sein können. Die durch die Zwischenräume

zwischen den Scheiben hindurchstreichenden Heizgase werden noch mittels eingesetzter

Wände F gezwungen, mit den benetzten Oberflächen in

innige Berührung zu treten, wodurch ein Zurückhalten von Staub u. dgl. erfolgt.

Tafeln