| Titel: | Ueber Neuerungen an Göpeln (Rosswerken). |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 446 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Göpeln

(Roſswerken).

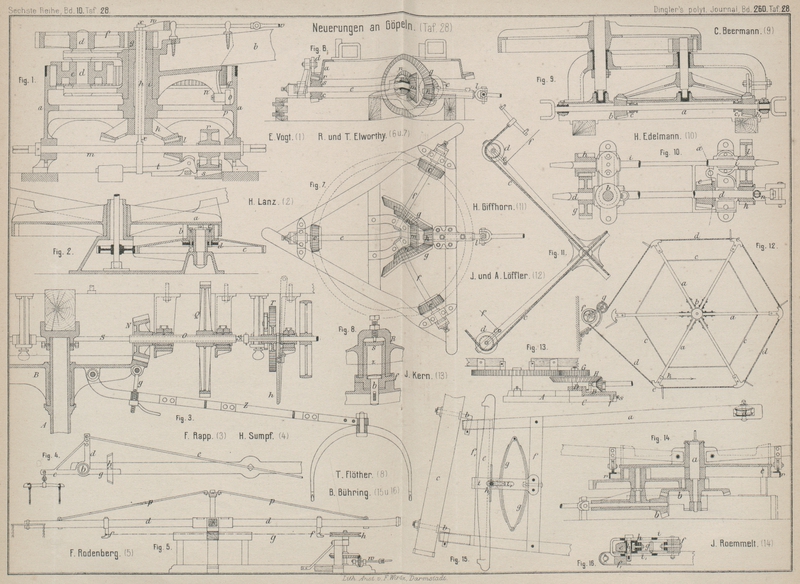

Patentklasse 45 und 46. Mit Abbildungen auf Tafel 28.

Ueber Neuerungen an Göpeln.

Von den beiden verschiedenen Klassen der Göpel, den Zuggöpeln und Tretgöpeln, hat

sich nur die erstere in Deutschland eingebürgert, während die Tretgöpel trotz ihrer

vielfachen Vorzüge – sie nehmen ungleich weniger Raum ein als die Zuggöpel und

gestatten eine erhebliche Ausnutzung des arbeitenden Thieres, da dieses ohne Wendung

zu fortwährender Arbeit in gleichbleibender Richtung gezwungen wird – nur in

Nordamerika eine einigermaſsen groſse Verbreitung haben sollen. Von den Zuggöpeln

werden wiederum die leicht fortschaffbaren und mit geringen Umständen überall

aufstellbaren liegenden Ausführungen den stehenden

Anordnungen, den sogen. Gebäudegöpeln, vorgezogen.

Letztere finden ausschlieſslich wohl dort Verwendung, wo ein genügender gedeckter

Raum zur ständigen Verfügung für den Göpel steht.

Von den liegenden Zuggöpeln haben sich die mit

Zahnradübersetzung am meisten verbreitet, während die Seil- und Kettengöpel, bei

denen das Zahnradgetriebe durch ein Seil-, Ketten- oder Riementriebwerk ersetzt

wird, sowie die Schraubengöpel, bei welchen ein von den Zugthieren umgetriebenes

liegendes Schraubenrad auf eine auf die Betriebswelle aufgesteckte Schraube

einwirkt, in wesentlich geringerer Anwendung stehen.

Liegende Zuggöpel.Vgl. W. Bergner 1876 221 * 14. J. Hallstroem 1880 238 352. Der in Fig. 1 Taf. 28

dargestellte Göpel von E. Vogt in

Ottmachau (* D. R. P. Nr. 31135 vom

10. Oktober 1884) besitzt Einrichtungen zur Verhinderung des Abbrechens der Zugbaumhülse und zur schnellen Bremsung der Antriebswelle. Der das Gestell bildende

Schutzcylinder a ist mit innerer Verzahnung versehen,

an welcher das mit dem Zugbaumarme b verbundene, um den

Bolzen d drehbare Zahnrad e abrollt, um seine Bewegung mittels des Rades f auf das Triebrad g der Hauptachse h zu übertragen. Letztere ist in dem cylindrischen

Mittelstücke i des Gestelles a gelagert und treibt mittels seines Kegelrades k das entsprechende Kegelrad l der nach

beiden Seiten des Gestelles a heraustretenden Welle in. Der Zugbaumhalter läuft zum Schütze gegen das

Abbrechen mit der an seinem Stützarme n vorgesehenen

Rolle o auf dem inneren vorspringenden Rande p des Gestelles; ein zweiter Rand q verhindert auch das Abheben des Zugbaumhalters.

Zur möglichst schnellen Bremsung des Triebwerkes sitzt auf der Betriebswelle m ein Bremsrad r, gegen

dessen Umfang der Bremsbacken s durch den Hebel t gedrückt werden kann. Diese Bremse wird vom Führer

der Zugthiere aus durch Verschiebung der Zugstange v

bethätigt, deren Keil w dann unter den Kopf der in der

hohlen Achse h geführten Stange x hervorgezogen wird und dadurch den niederfallenden Gewichtshebel t zwingt, die Bremse anzuziehen, d.h. den Keil s gegen das Bremsrad zu drücken. Die Lüftung der Bremse erfolgt,

wenn der Führer durch Vorschiebung des Keiles w unter

den Stangenkopf x den Gewichtshebel t wieder hebt.

Bei dem Göpel von R. und T. Elworthy in Elisabethgrod,

Ruſsland (* Erl. D. R. P. Nr. 9374 vom 30. August 1879) wird das Triebwerk aus drei Kegelrädergetrieben gebildet. Das

Hauptrad a (Fig. 6 Taf. 28), an

welches die Deichselschuhe angegossen sind, wird ohne besondere Lagerung auf die in

gleichen Abständen vertheilten Kegelräder c gelegt und

gegen Abhebung durch die in Böcken gelagerten Druckrollen d gehindert. Ein an der Innenseite des Zahnkranzes von a vorspringender Rand r

rollt auf ähnlichen, an den Kegelrädern c vorgesehenen

Rändern s. Da die Berührungsflächen der Ränder r und s mit den

Theilkreisen der Zahnräder a und c zusammenfallen, so soll bei der Bewegung der Räder

nur eine rollende Reibung erzeugt werden.

Die Wellen e und f (Fig. 7 Taf. 28)

der Kegelräder c treffen mit ihren geometrischen Achsen

in dem Mittelpunkte des Hauptrades a zusammen. Die

Bewegung der Wellen e und f wird mittels Kegelräder auf die Kuppelungswelle l übertragen. Zu diesem Zwecke greifen die auf den Wellen sitzenden

Kegelräder g unmittelbar in das Getriebe k der Kuppelungswelle l,

während die Welle e durch ihr Kegelrad m die Kegelräder n

betreibt, welche mit den Rädern g aus einem Stücke

gegossen sind.

Ein Dreiräder-Wendegetriebe benutzt C. Beermann in Berlin (* Erl. D. R. P. Nr. 7207 vom 9.

April 1879), damit bei gleichbleibender Drehungsrichtung der Zugthiere die

Kuppelungswelle zur Arbeitsmaschine sowohl rechts, wie links laufen kann. Auf die

Kuppelungswelle a (Fig. 9 Taf. 28) sind zwei

Kegelräder b und b1 lose aufgesetzt, deren jedes durch die

Zahnkuppelungen c und c1 beliebig eingerückt werden kann, je nach der

gewünschten Umdrehungsrichtung für die Welle a.

Mit der von H. Edelmann in Perleberg (* D. R. P. Nr. 31603 vom 24. Juni 1884) angegebenen

Einrichtung wird bezweckt, vom Göpel drei verschiedene

Geschwindigkeiten zum Betriebe der Arbeitsmaschinen ableiten zu können. Es

sind hierzu zwei Rädervorgelege angeordnet, deren Wellen an jedem Ende zum Aufsetzen

eines Universalgelenkes eingerichtet sind. Bei den in Fig. 10 Taf. 28

angenommenen Uebersetzungen zwischen den Rädern g, h

und k, l würde man 20, 40 und 100 Umdrehungen für die

getriebenen Wellen erzielen. Bezüglich der Anordnung der Räder erscheint es

wesentlich, daſs keines derselben unter die Unterkante des Göpels reicht, daſs also

die Fortschaffung und Aufstellung durch hervorstehende Räder nicht erschwert

ist.

Sämmtliche beweglichen Theile des Göpels sind an einer Grundplatte gelagert; dieselbe

ist mit den vier Lagern der beiden wagerechten Wellen i

und d und der Hülse für das Fuſslager der stehenden

Welle b des groſsen Kegeltriebrades a aus einem Stücke gegossen. Das Rad a

überträgt seine Bewegung

durch das Kegelrad e auf die Welle d. Das ebenfalls auf die Welle d gekeilte Stirnrad g treibt mit dem Rade h die Vorgelegewelle i,

deren Stirnrad l in das lose auf der Welle d laufende Triebrad k

greift, welches gleichzeitig mit einer Kuppelungsklaue ausgerüstet ist. Je nachdem

man die zu treibende Welle mit dieser Klaue oder mit einer der an den Enden der

Welle i zu befestigenden Klauen, oder mit einer Klaue

an dem Ende der Welle d, welche der Mitte des Göpels zu

liegt, verbindet, wird man drei verschiedene Geschwindigkeiten für die zu treibende

Welle erzielen. Beim Linksgange der Zugthiere kann das Getriebe k dahin ausweichen, von woher das Getriebe e seinen Druck empfängt; hierdurch wird das dazwischen

befindliche Lager vom Seitendrucke entlastet.

Für das Getriebe k ist ein Selbstöler vorgesehen. Auf

einer Verlängerung des Getriebes ist die mit einer messingenen Verschluſsschraube

versehene Schmierkammer n aufgegossen und in den Boden

dieser Kammer, unter der Füllöffnung, ein enges Metallrohr eingesetzt; neben diesem

Rohre befinden sich im Boden der Schmierkammer zwei Luftlöcher. Das Oel, welches

sich in der Schmierkammer n befindet, wird bei der

schnellen Umdrehung des Getriebes k nach auſsen

geschleudert und drängt durch die feine Oeffnung des Rohres rückwärts zur Welle, um

dieselbe mit dem erforderlichen Schmiermaterial zu versehen. Löcher im Boden der

Schmierkammer sind für das Eintreten der Luft bestimmt, da sonst kein Oel

ausflieſsen würde; das eine Loch dient für den Rechtsgang, das andere für den

Linksgang des Getriebes.

Eine Vergröſserung der abzuleitenden

Umdrehungsgeschwindigkeit sucht J. Ph. Roemmelt in

Würzburg (* D. R. P. Nr. 33090 vom 23. Januar 1885) dadurch herbeizuführen, daſs,

wie aus Fig.

14 Taf. 28 zu entnehmen ist, auf dem nach unten verlängerten senkrechten

Hauptzapfen a des Göpels ein Kegelräderpaar b eingeschaltet wird. Das Göpelwerk besitzt demnach

drei Räderpaare mit zwei senkrechten Achsen und einer wagerechten Betriebswelle,

aber einem gemeinschaftlichen Lagerbock für die Wellen. Ein auf den hölzernen

Göpelschwellen befestigter Winkeleisenring r, auf

welchem die Göpelzugbäume auf Rollen gleiten, dient zur Entlastung des groſsen

Zugrades c und dessen senkrechter Achse a vom einseitigen Drucke.

Um eine leichte Nachstellung der Zähne von zusammen

arbeitenden Getrieben bei Göpeln zu erreichen, hat A.

Brocksch in Dramburg (* Erl. D. R. P. Nr. 4159 vom 28. März 1878) das

voraussichtlich einer Nachstellung am meisten bedürftige kleine, vom Hauptkegelrade

getriebene Rad auf einen Zapfen gesetzt, dessen Lagertheil excentrisch zur

Befestigungsstelle ist. Werden die Befestigungsschrauben dieses excentrischen

Zapfens gelöst, so ist eine Nachstellung des Triebes gegen das zugehörige Rad durch

Verdrehung des Zapfens um dessen Achse leicht auszuführen.

Eine andere Nachstellvorrichtung von M. und H. S. Rembold in

M.-Gladbach (* Erl. D. R. P. Nr. 10630 vom 12. December 1879) bewirkt die

Nachstellung durch Verschieben des Lagers gegen die Achse des zugehörigen Rades.

Schraubenspindeln mit Gegenmuttern sichern die Entfernung des beweglichen vom

feststehenden Lager bezieh. den gewünschten Eingriff der Zahnräder. Die parallele

gegenseitige Lage der Achsen wird bei beiden Einrichtungen nicht gestört.

Die Scheunen, vor deren Tennen die Göpel zur Verwendung kommen, sind häufig derart

angelegt, daſs mehrere derselben in einem Kreisbogen liegen. Man ist dann genöthigt,

um einen Göpel vor den verschiedenen Tennen arbeiten zu lassen, denselben

fortwährend hin- und herzurücken, was zeitraubend und schwierig ist. Dieser

Uebelstand soll durch die Anordnung eines im, Kreise

verstellbaren Vorgeleges nach dem in Fig. 13 Taf. 28

veranschaulichten Vorschlage von J. S. Kern in

Schwiebus (* D. R. P. Nr. 24094 vom

27. Januar 1883) vermieden werden.

Auf der Grundplatte A ist die das Vorgelege tragende

Platte B beweglich angeordnet; ihren Drehpunkt hat die

Platte B in dem Zapfen D

und ihre Führung und Feststellung auf den gewünschten Punkt findet durch die

Sicherungsbahn C statt, welche zwei Drittel eines

Kreises beschreibt. Diese Bahn C ist auf der oberen

Fläche mit einer Nuth f versehen, in welcher sich eine

an der unteren Fläche der Vorgelegeplatte B befindliche

Nase bewegt. Diese Nase dient zur Feststellung der Vorgelegeplatte. Je nach der

Stellung, welche die Vorgelegeplatte B erhalten hat,

drücken zwei oder drei der an dem äuſseren Umfange des Führungsschlittens C angebrachten Schrauben s

auf die Nase und klemmen dieselbe unverrückbar in der Nuth f fest. Der Zapfen D, um welchen die

Vorgelegewelle sich dreht, dient zugleich als Achse für das in das groſse Triebrad

eingreifende Zahnrad G und für das Kegelrad H.

Wenn das Hauptrad sich um einen feststehenden Zapfen dreht, so wurde dieser Zapfen

entweder mit der Grundplatte aus einem Stücke gegossen, oder besonders aus

Schmiedeisen eingesetzt. Der schmiedeiserne Zapfen wird, wenn er von genügender

Stärke gemacht wird, zu theuer; der guſseiserne Zapfen, welcher die genügend groſse

Oberfläche darbietet, um die hohle Radnabe sicher auf demselben laufen zu lassen,

kann, wenn trotz seiner groſsen Oberfläche endlich doch die einseitige Abnutzung

eintritt, nicht ausgewechselt werden und dann ist die ganze Grundplatte unbrauchbar.

Th.

Flöther in Gassen i. L. (* D. R. P. Nr. 21130 vom 16. August 1882) wendet deshalb

gemäſs Fig. 8

Taf. 28 für das Hauptrad R einen leicht zu verstellenden

guſseisernen Hohlzapfen z an, welcher unten eine breite Flansche f für die Auflage auf der Grundplatte besitzt. Mittels

des Splintbolzens b wird der Zapfen z, der überdies mit einem Ansätze in die Grundplatte

eingreift, sodann mit der letzteren verbunden. Diese Verbindung ist mittels einiger

Hammerschläge zu lösen und wieder herzustellen: dadurch ist die Möglichkeit geboten, den Zapfen z vor einseitiger Abnutzung zu bewahren, indem man

denselben von Zeit zu Zeit etwas dreht.

Das Gewicht des Hauptrades R wird durch eine Stahlplatte

s aufgenommen, welche in einer Ausfalzung des

hohlen Zapfens ruht. Die Flansche f hat eine ringsum

laufende Nuth, welche als Oelbehälter dient.

Wird ein Göpel zur Schachtförderung benutzt

(Schachtgöpel), so kann bei einem Seil- oder Kettenbruche in Folge des

Zurückschlagens des Göpels leicht eine Beschädigung des Zugthieres herbeigeführt

werden. Zur Abwendung dieser Gefahr bringt C. Loesch in

Oppeln (* Erl. D. R. P. Nr. 18203 vom 21. September 1881) eine selbstthätige Hemmvorrichtung an. Der Göpel wird mit

einem auf dem Bodengestelle fest verbundenen Zahnkranze versehen, in welchen an

beiden Seiten des Zugbaumes je eine Sperrklinke eingreift. Diese Klinken sitzen an

je einer Stange, welche an beiden Seiten des Zugbaumes hinlaufen und an dessen Ende

mit je einem Hebel versehen sind. Die Hebel werden durch den Haken beim Anziehen des

Zugthieres so bewegt, daſs die in der Zugrichtung liegende Sperrklinke ausgehoben

wird, während die andere Sperrklinke regelmäſsig hinter jedem Zahne des Zahnrades

einfällt und so beim etwaigen Rücklaufe sofort hemmt.

(Schluſs folgt.)

Tafeln