| Titel: | Neuerungen an selbstthätigen Wärmereglern für Heizungszwecke. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 452 |

| Download: | XML |

Neuerungen an selbstthätigen Wärmereglern für

Heizungszwecke.

(Patentklasse 36. Fortsetzung des Berichtes Bd.

256 S. 495.)

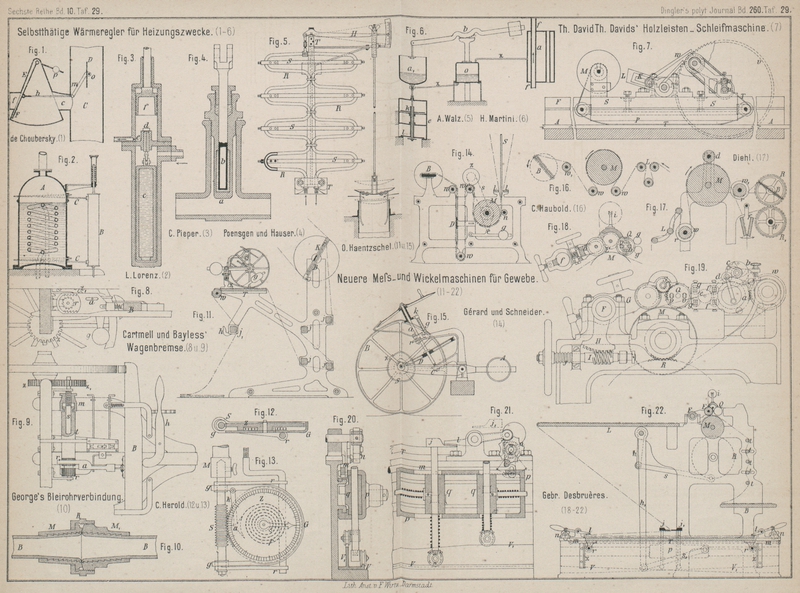

Mit Abbildungen auf Tafel

29.

Neuerungen an selbstthätigen Wärmereglern für

Heizungszwecke.

Eine selbstthätige Zugregelung an Zimmeröfen will Ch. de

Choubersky in Paris (* D. R. P. Nr. 31247 vom 7. September

1884) mit Benutzung des Druckunterschiedes der auſseren Luft und der

abziehenden Rauch- oder Feuergase erreichen; hierzu soll die in Fig. 1 Taf. 29

dargestellte Vorrichtung dienen. An das Rauchrohr C

schlieſst sich ein in das Zimmer mündender Stutzen cf

an, in welchen das Gehäuse E eingeschaltet ist. In C ist die Drosselklappe D

um die Achse o drehbar und steht dieselbe durch den

Hebel m und die Stange b

mit der pendelnden Klappe F in Verbindung. Ein

verstellbares Gewicht p hält die Klappe F in der angegebenen Stellung; wächst jedoch die

Geschwindigkeit der durch C ziehenden Rauchgase und

sinkt also deren Spannung, so wird der erwähnte Druckunterschied groſs genug, um

eine Bewegung der Klappe F und damit also auch der

Drosselklappe D hervorzurufen; letztere hemmt dann

entsprechend die Bewegung der Rauchgase. Es kann die Anordnung auch so gewählt

werden, daſs gleichzeitig mit dem Drosseln der Rauchgase auch eine Einleitung von

Luft in das Rauchrohr erfolgt, wodurch der Zug in diesem ebenfalls gehemmt wird.

Auch kann die Vorrichtung dazu Verwendung finden, den Zutritt von Verbrennungsluft

zur Feuerung entsprechend dem genannten Druckunterschiede zu regeln. Eine genügende

Wirkung wird von dem Apparate jedoch nicht zu erwarten sein, da der sich auf den

Klappen absetzende Ruſs die leichte Beweglichkeit derselben hindern wird.

O. André in Neuilly bei Paris geht bei seinem im Génie civil, 1885 Bd. 7 * 8. 258 beschriebenen Zugregler von der Anschauung aus, daſs die Temperatur

der abziehenden Rauchgase eines für Luft- oder

Wasserheizung aufgestellten Ofens stets dieselbe sein muſs, wenn die

Verbrennung, also damit der Bedarf an Brennmaterial möglichst günstig erhalten

werden soll. Steigt die Temperatur der Rauchgase, so muſs demnach eine Dämpfung des

Feuers durch verminderte Luftzuführung eintreten; sinkt die Temperatur, so muſs mehr

Verbrennungsluft zur Feuerung treten können. Hierzu soll folgende Einrichtung

dienen: Im Kamin ist ein Messingdraht fest aufgehängt, der an seinem Ende ein

Gewicht zur Anspannung trägt und darüber mit dem kurzen Arme eines Doppelhebels

verbunden ist. Der lange Arm desselben trägt ein Tellerventil, welches die Zuführung

der Verbrennungsluft zu dem Roste regelt. Mit der Temperatur der Rauchgase ändert

sich somit die Länge des Drahtes und damit der Ausschlag des Hebels, also die

Oeffnung des Ventiles. Diese Einrichtung kann jedoch nur bei stets gleich bleibendem

Wärmebedarfe der zu heizenden Räume brauchbar sein. Dieser Bedarf hängt aber von der

Auſsentemperatur und der Zahl der zu heizenden Räume ab, ist also sehr

wechselnd.

Für den Fall, daſs stets derselbe Rauminhalt zu heizen ist, der Wärmebedarf, wie es

z.B. bei einer Gewächshausheizung der Fall ist, also nur von der Auſsentemperatur

abhängt, hat Andre eine Einrichtung an dem Regler

angegeben, durch welche die mittlere Ventillage verstellt werden kann. Hierzu

braucht nur der Verbindungspunkt des Hebels mit dem Drahte an diesem verstellt zu

werden, was von Hand durch eine Schraube geschehen kann, oder selbstthätig dadurch,

daſs der Draht nicht an einem festen Punkte aufgehängt ist, sondern an dem einen

Arme eines fest gelagerten Doppelhebels, an dessen anderem Arme ein Draht angreift,

der auſsen am Kamine niederführt und unten befestigt ist. Sinkt die

Auſsentemperatur, so verkürzt sich dieser äuſsere Draht, dadurch wird der innere und

damit der kurze Hebelarm gehoben, es sinkt also der längere Arm und das Ventil

öffnet sich entsprechend mehr. Andre hat ferner die

Vorrichtung noch durch ein elektrisches Signal vervollkommnet, welches von dem

Ventilarme des Hebels in Thätigkeit gesetzt wird, sobald das Ventil in seine

Grenzlagen gekommen ist, wobei also entweder die Temperatur der Rauchgase eine

gegebene Grenze

überschreitet und das Ventil sich geschlossen hat, oder es an Brennmaterial auf dem

Roste fehlt.

Zweckmäſsiger wird es sein, die Temperatur der als Wärmeträger dienenden Flüssigkeit,

oder falls diese Dampf ist, auch den Druck desselben zur Regelung zu benutzen, da

dann auch eine solche eintritt, wenn die Zahl der zu heizenden Räume wechselt. Eine

einfache Vorrichtung dieser Art haben Poensgen und

Comp. und J. F. Hauser in Düsseldorf (* D. R. P.

Nr. 29607 vom 10. Mai 1884) angegeben. Der in die Leitung der

Heizflüssigkeit eingeschaltete, in Fig. 4 Taf. 29

veranschaulichte Apparat enthält einen Cylinder a, der

mit Quecksilber oder Wasser gefüllt wird und in welchem sich ein Napfkolben b bewegen kann. Entsprechend der Temperatur der durch

die Leitung flieſsenden Heizflüssigkeit, welche heiſses Wasser oder Dampf sein kann,

wird sich die Füllung in a ausdehnen, also den Kolben

b herausschieben. Diese Bewegung wird auf eine

Klappe oder ein Ventil übertragen, durch welche der Zufluſs der Heizflüssigkeit

geregelt wird.

A.

Walz in Düsseldorf (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 33406 vom 6.

März 1885) benutzt ebenfalls die entsprechend der Temperatur der als

Wärmeträger dienenden Flüssigkeit entstehende Ausdehnung eines in die Leitung

derselben eingeschalteten Körpers zur Einstellung von Regelungsventilen o. dgl. Um

dabei einen möglichst groſsen Weg der letzteren zu erhalten, bildet Walz den Apparat als ein ziekzackförmig gebogenes Rohr

R (Fig. 5 Taf. 29), welches

von der Heizflüssigkeit durchströmt wird. Dieses Rohr ist mit seinen Enden in dem

Träger T festgehalten und quer zur Richtung, in welcher

die regelnde Ausdehnung stattfinden soll, durch starre Stäbe S verspreizt, welche, da sie von den Aenderungen in der Rohrwärme nur sehr

wenig beeinfluſst werden, das Rohr R zwingen, nur nach

oben seine Ausdehnung zu äuſsern. Hierdurch wird der zweiarmige Hebel H bewegt, welcher z.B., wie in Fig. 5 angenommen ist, ein

die Zuführung von Luft zur Feuerung des Ofens der Heizungsanlage regelndes Ventil

hebt oder senkt und gleichzeitig als Zeiger für die Stellung desselben dient, Walz und Windscheid in

Düsseldorf bringen diesen Apparat insbesondere bei Wasserheizungsanlagen zur Ausführung. Es sei noch bemerkt, daſs auch ein

wechselnder Druck der Heizflüssigkeit eine Bewegung des Rohres R hervorruft, also die durch die Temperatur entstehende

Bewegung unterstützt. Walz hat ferner angegeben, daſs

der Apparat auch zur Angabe der Temperatur des Raumes, in welchem derselbe

aufgestellt ist, auf gröſsere Entfernung dienen kann, in welchem Falle das Rohr R aus anderem Metall hergestellt werden soll wie die

übrigen Theile, so daſs die verschiedene Ausdehnung dieser Metalle Bewegungen

hervorruft, welche auf einen Zeigerapparat einwirken.

In ähnlicher Weise wie Walz benutzt auch Wilh. Schmidt (vgl. 1885 258

* 148) die Formänderung eines gebogenen Rohres zur Regelung der Dampferzeugung in

einem Schraubenrohr-Dampfkessel.

Ludw. Lorenz in Berlin (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 33375 vom

11. März 1885, Zusatz zu * Nr. 31795, vgl. 1885 257 *

441) hat für einen Dampfkessel, bei welchem ein im Wasser liegendes, mit Dampf oder

heiſsen Flüssigkeiten gespeistes Schlangenrohr zur Dampfentwickelung benutzt wird,

einen selbstthätigen Zugregelungsapparat angegeben,

wobei der mit dem Dampfdrucke wechselnde Wasserstand im Kessel das den Zug der

Verbrennungsluft zur Feuerung oder den Abzug der Rauchgase regelnde Ventil

beeinfluſst. Hierzu kann unmittelbar das Gewicht des Wassers verwendet werden,

indem, wie aus Fig.

2 Taf. 29 zu entnehmen, mit dem Kessel A ein

geschlossenes Gefäſs B durch Gelenkröhren C verbunden ist, so daſs in diesem das Wasser sich so

hoch stellt wie im Kessel. Das Gefäſs B ist an einer

Feder aufgehängt und trägt unten das Zugregelungsventil; je höher der Wasserstand in

Folge abnehmenden Dampfverbrauches sich stellt, desto mehr sinkt das Gefäſs und

desto mehr wird das Ventil geöffnet, das Feuer also verstärkt. Es kann auch der

wechselnde Wasserstand in einem mit dem Kessel fest verbundenen Gefäſse zur Bewegung

eines Schwimmers benutzt werden, welcher dann das Zugregelungsventil bethätigt.

Für die in neuerer Zeit mit Vorliebe ausgeführte Niederdruck-Dampfheizung sind verschiedene Regelungsvorrichtungen in Vorschlag gebracht, bei welchen durchgängig der

Luftzug zur Feuerung entsprechend dem Wärmebedarfe der Heizungsanlage selbstthätig

geregelt wird.

Weniger zweckmäſsig scheint die der Firma C. Pieper in

Berlin (* D.

R. P. Kl. 13 Nr. 31138 vom 26. Oktober 1884) geschützte Vorrichtung zu

sein. Es wird an die Dampfleitung der in Fig. 3 Taf. 29

dargestellte Apparat angeschlossen, so daſs der Dampf unter das mit einem

Bleigewichte c oder durch eine Feder belastete

Sicherheitsventil d strömen kann; das letztere wird

dadurch gehoben und der Dampf gelangt hierauf unter einen Kolben f, wobei die Bewegung desselben auf das Regelungsventil

übertragen wird. Die ins Freie mündenden Ausströmungsöffnungen e sind enger als der Durchgangsquerschnitt des

Sicherheitsventiles d, so daſs ein Ueberdruck auf den

Kolben f stattfindet; statt des letzteren kann auch

eine elastische Platte verwendet werden. Mit einer solchen aber wird allein der

Apparat brauchbar sein; denn bei Verwendung eines Kolbens wird dieser stets in seine

höchste Stellung geschoben werden, sobald ein Ueberdruck auf die untere Kolbenfläche

vorhanden ist, gleichgültig, wie groſs dieser Ueberdruck ist. Es wird also nicht

eine Regelung des Luftzuges entsprechend dem Dampfdrucke eintreten, sondern die

regelnde Klappe stets völlig geschlossen werden, sobald überhaupt der Dampf im

Stande ist, den Kolben zu bewegen.

Eine Verbesserung seines Zugreglers will A. Bechem in Hagen (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 34348 vom 17.

Juli 1885, Zusatz zu * Nr. 17956, vgl. 1882 245 * 55)

dadurch erreichen, daſs das bewegliche Rohr an einer in der lothrechten Achse

desselben angeordneten, durch eine Mutter in ihrer Spannung regelbaren Spiralfeder

angehängt ist. Hierdurch fällt der Hebel, welcher früher die Stellung des

Regelungsrohres bewirkte, fort, ebenso die Geradführung des letzteren und die

Anordnung wird einfacher und nimmt weniger Raum ein.

Für den von Käuffer angegebenen Zugregler (vgl. 1885 258 * 6) hat C.

Kalkbrenner in Wiesbaden (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 32541 vom 5.

December 1884) folgende Aenderung vorgeschlagen: Mit dem Standrohre des

Kessels ist ein Windkessel verbunden, aus dessen Luftraume ein Röhrchen in einen aus

elastischem Material zu fertigenden Ballen führt, der in dem Rohre angeordnet ist,

durch welches allein die Luft nach der Feuerung ziehen kann. Mit wachsendem

Dampfdrucke steigt das Wasser im Standrohre, also auch im Windkessel, preſst die in

diesem befindliche Luft zusammen und diese bläht nun den Ballen auf, der den Luftzug

entsprechend hemmt. Eine wesentliche Verbesserung der Käuffer'schen Anordnung ist in dieser Neuerung nicht zu ersehen.

Herm.

Martini in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 33130 vom 3. Oktober

1883) will entsprechend der Temperatur der als Wärmeträger dienenden

Flüssigkeit den Zutritt der Verbrennungsluft zur Kesselfeuerung oder den Abzug der

Rauchgase oder beides zugleich regeln. Hierzu soll die in Fig. 6 Taf. 29

dargestellte Vorrichtung Verwendung finden: Das Heizrohr f ist durch das mit Luft oder Gas gefüllte Gefäſs a geführt, dessen Füllung sich also der Temperatur von f entsprechend ausdehnen wird. Das Gefäſs a steht durch das elastische Rohr z mit dem offenen, an einem Hebel b aufgehängten Gefäſse a1 in Verbindung; in das Rohr z ist das theilweise mit Flüssigkeit gefüllte Gefäſs

o eingeschaltet. Bei zunehmender Spannung im

Gefäſse a wird die Flüssigkeit aus o nach a1 gedrückt und letzteres wird mit gröſserem Gewichte

an dem Hebel b wirken, so daſs eine den Luftzug

regelnde Bewegung der Ventile k und l erfolgt; bei abnehmendem Drucke im Gefäſse a tritt Flüssigkeit von a1 nach o

zurück und die Ventile heben sich wieder. Das Ventil l

regelt den Zug der Luft nach der Feuerung, das Ventil k

den Zug der Rauchgase im Rauchrohre; beide Ventile sind in einem Behälter e angeordnet, der im Kanäle der Rauchgase aufgestellt

werden soll, um eine Vorwärmung der nach der Feuerung ziehenden Luft zu

erhalten.

Bei dieser Vorrichtung wird es schwierig sein, die überschüssige Wärme aus dem

Gefäſse a stets rasch zu entfernen, damit die

Temperaturschwankungen des Heizrohres f sich auch

schnell der Luft in a mittheilen. Martini gibt an, es sollen hierzu besondere Kühlflächen

am Gefäſse a angeordnet werden, etwa Röhren, durch

weicht Auſsenluft streichen kann; doch wird diese Vorrichtung kaum ausreichend

sein.

Tafeln