| Titel: | Neuerungen an Maschinen zum Messen, Wickeln und Legen von Geweben. |

| Autor: | G. R. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 460 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Maschinen zum Messen, Wickeln und

Legen von Geweben.

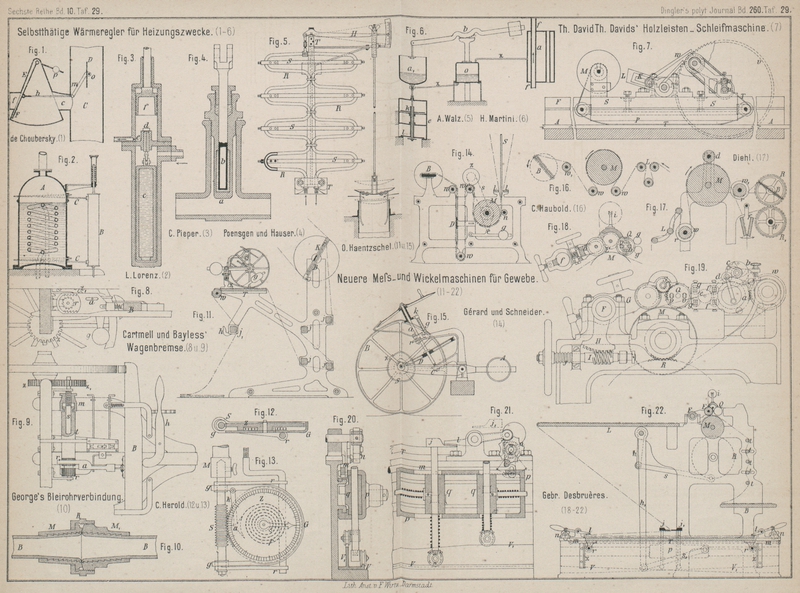

Patentklasse 8. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 29.

Neuerungen an Meſs-, Wickel- und Legemaschinen für

Gewebe.

Die fertig appretirten Gewebe sind für den Verkauf und den Versandt zu messen und in

feste und steife Wickel zu bringen, um ohne Beschädigung der Waare die

unvermeidlichen Hantirungen vornehmen zu können. Je nach der Art und Dicke des

Gewebes wird dasselbe zur Wickelbildung entweder fest um Brettchen, leichte

Holzrahmen, Papptafeln o. dgl. geschlagen, oder der Länge nach in breite Falten

gelegt und der erhaltene Gewebestoſs mit dem einen Ende des Gewebes umschlungen,

oder es wird auch das Gewebe nur rund um eine Walze zusammengerollt. Im ersten wie

im letzten Falle verbleibt entweder das zum Aufwickeln dienende Brettchen oder die

Walze in dem Gewebewickel zur Sicherung einer gröſseren Steifheit, oder dieselben

werden aus dem fertigen Wickel bei genügender Steifheit des letzteren herausgezogen.

Je nach der Breite des Gewebes geht diesem Aufwickeln und Legen auch ein Dubliren

oder Falten desselben voran, um die Wickelbreite entsprechend schmal zu

erhalten.

Im Allgemeinen werden leichte schmale und ungestärkte Gewebe ungefaltet um Brettchen

geschlagen und das letztere verbleibt in dem fertigen Wickel; breitere, namentlich

tuchartige Gewebe, werden dublirt und dann entweder auf Brettchen geschlagen und

letzteres aus dem Wickel entfernt, oder gefaltet gelegt und der Gewebestoſs durch

Umwickeln, durch Bänder oder sonstwie zusammengehalten; leinene und gestärkte

schmale Gewebe werden in Falten gelegt und der erhaltene Gewebestoſs zusammengerollt;

Teppiche und andere starke Gewebe werden einfach zu runden Wickeln gerollt. Je nach

örtlichen Gepflogenheiten finden sich allerdings von dieser Aufstellung hin und

wieder kleine Abweichungen.

Die zur Ausführung dieser Arbeiten des Dublirens (Faltens), Messens, Aufwickelns und

Legens dienenden Maschinen werden in neuerer Zeit meist für die Vornahme der auf

einander folgenden zwei oder drei Arbeiten eingerichtet, so daſs das Gewebe in einem

Durchgange als gemessener Wickel oder Faltenstoſs die Maschine verläſst.

Einrichtungen zum Dubliren von Geweben sind in D. p. J. bereits (vgl. A.

Kiesler 1875 217 * 284. F. Gebauer 1882 245 * 159. 1885 256 393. H. Jacob bez. Müser 1885 256 393) mehrfach

beschrieben; weitere Vorschläge hierzu sind in neuerer Zeit nicht zu

verzeichnen.

Das Messen der Gewebe findet entweder durch Walzen oder Scheiben von bestimmtem Umfange (vgl. Zipperer 1879 232 480. Dörner 1881 239 * 113. Wilkinson 1885 257 * 56)

oder durch Faltenlegen in bestimmter Länge statt. Bei

Meſswalzen wird entweder diese Walze angetrieben und nimmt dabei durch ihre rauhe

Mantelfläche das Gewebe mit, oder das gezogene Gewebe nimmt die rauhe Meſswalze mit;

bei Meſsscheiben oder Meſsrädern werden dieselben stets von dem Gewebe mitgenommen.

Ein Zählwerk gestattet im ersten wie im zweiten Falle, die Zahl der Umgänge von

Meſswalze und Meſsrad oder die Zahl der Falten und damit die abgemessene Länge

abzulesen. Die in neuerer Zeit gemachten Verbesserungsvorschläge betreffen bloſs

Einrichtungen zum Messen nach der ersteren Art, welche als die einfachere, wenn auch

in ihrem Ergebnisse dem Messen durch Zählen gleich langer Faltenlagen an Genauigkeit

etwas nachstehende Einrichtung zu bezeichnen ist, da sich mit derselben das

Aufwickeln oder Legen leicht vereinigen läſst.

Zur Veranschaulichung der allgemeinen Einrichtung der Meſs-

und Wickelmaschinen ist in Fig. 17 Taf. 29 die

Anordnung der Haupttheile der Walzenmeſsmaschine mit Wickel-

oder Aufschlag- und Legeapparat von der Werkzeugmaschinenfabrik Union vormals Diehl in Chemnitz dargestellt. Das

vom Boden aufsteigende Gewebe geht zur Erzielung einer genügenden Spannung durch ein

Stabgitter L und über die Walze w zu der mit Tuch überzogenen Meſswalze M,

auf welche das Gewebe am höchsten Punkte von einer Druckwalze d angepreſst wird, so daſs eine Mitnahme der Walze M seitens des gezogenen Gewebes sicher erfolgt. Das um

das Brettchen B zu schlagende Gewebe geht dann noch um

die Leitwalze w1. Das

Brettchen B wird an beiden Enden zwischen Klemmen von

im Maschinengestelle gelagerten und in ihrem Lager je nach der Brettchenlänge oder

der Gewebebreite verschiebbaren Spindelstücken gefaſst und erhält eines der

letzteren eine Drehung von einer Handkurbel oder mittels Riemenscheibe. Damit das

Brettchen für eine Drehungsübertragung nicht beansprucht wird, erhält dasselbe einen

Antrieb an beiden Enden. Von dem einen getriebenen Spindelstücke wird mittels der gleichen Räder R und R1 eine unterhalb B

gelagerte Achse W getrieben, von welcher auf der

anderen Seite wieder mittels gleicher Räder R und R1 das andere

Spindelstück Drehung erhält.

Um dem Gewebe in der Breite Führung zu geben, sind auf den Walzen w und w1 Stellringe r

angebracht, zwischen welchen das Gewebe läuft. Soll das Gewebe nicht gewickelt

werden, so erhält die Meſswalze M Antrieb; das Gewebe

fällt dann in dem schwingenden Kasten f nieder, um

dadurch in Falten gelegt zu werden.

Ganz ähnliche Maschinen ohne den letzteren Legeapparat bringt H. Güntsche in Gera, Reuſs, zur Ausführung; dabei sind für die Druckwalze

d noch besondere mit stellbaren Gewichten versehene

Lagerdruckhebel vorhanden.

Die Genauigkeit der Meſsangabe hängt bei solchen Maschinen wesentlich von der

sicheren Mitnahme der Meſswalze, also von einer guten Umschlieſsung derselben durch

das Gewebe und einer vollkommenen Spannung des letzteren ab. Hierzu kann als eine

gute Anordnung die Meſs- und Wickelmaschine von C. G. Haubold in Chemnitz betrachtet werden, deren

Walzenanordnung aus Fig. 16 Taf. 29 zu entnehmen ist. Die Meſswalze M arbeitet dabei ohne Druckwalze und die Gewebespannung wird durch 3

festliegende Walzen bei L erreicht. Die Walze w1 ist ebenfalls fest

gelagert, während die Walzen w leicht drehbar sind.

Diese Walzenanordnung geht nur etwas in die Länge und führt daher zu einer gröſseren

Platzbeanspruchung seitens der Maschine.

Die Richtigkeit der Maſsangabe, welche man auf einer solchen Maschine erhält, wo das

Aufwickeln des Gewebes sogleich nach dem Messen vorgenommen wird, kann dadurch, daſs

das Wickelbrett angetrieben wird und die Meſswalze vom Gewebe mitzunehmen ist, in

Folge des Zuges, den dasselbe dabei erleidet, bei besonderen Gewebearten sehr

beeinträchtigt werden. Für das Aufwickeln ist nun eine gewisse Spannung des Gewebes

nöthig und deshalb schaltet Ch. Vincent in Clichy bei

Paris in einer Meſs- und Wickelmaschine zur Vermeidung des vorher erwähnten

Uebelstandes zwischen der Meſswalze und dem angetriebenen Wickelbrette eine Bremswalze für das Gewebe ein, welche die Meſswalze antreibt, so daſs von der letzteren weg ein

Zug auf das Gewebe nicht besteht.

Bei Vincent's Maschine, welche von Pierron und Dehaître in Paris ausgeführt wird, sind,

wie das dem Bulletin de la Société d'Encouragement,

1886 Bd. 1 * S. 177 entnommene Bild ersehen läſst, die Gestelle für die Meſs- als

die Wickelmaschine getrennt gehalten, so daſs jede derselben auch für sich benutzt

werden kann. Die letztere Maschine hat den Antrieb, der von Hand aus mittels der

Kurbel K und der beiden Räder I und J auf eine flache Stahlschiene M erfolgt, an welcher die Wickelbretter befestigt

werden. Vor dieser Schiene M liegt die Bremswalze F, welche, von gleichem Durchmesser wie die Meſswalze A, in derselben Weise mit Filz überzogen ist und wie

diese die Druckwalze B ebenfalls eine Druck walze G erhalten hat. Die Brems walze F wird von dem Gewebe mitgenommen und gestattet dabei, die Spannung

desselben nach Bedarf zu regeln, indem die Achse der Walze F auf einer Seite eine Scheibe trägt, gegen welche von dem Handrade H stellbar ein Bremsbacken gepreſst werden kann. Auf

der anderen Seite trägt die Achse der Walze F ein

Kettenrad Q, von welchem aus eine Gelenkkette R nach einem gleichen Rade P auf der Meſswalze geht. Die Achse D

derselben treibt auf der anderen Seite das Zählrad C.

An der Meſswalze ist auch noch ein schwingender Faltkasten E angebracht, für den Fall, daſs Gewebe bloſs gemessen werden sollen, wo

dann auf die Achse D eine Handkurbel gesteckt wird.

Sowohl für die Meſs-, als die Bremswalze sind vor denselben Leitstäbe O bezieh. S für das Gewebe

angebracht, auf welchen sich Stücke zur seitlichen Führung des letzteren verstellen

lassen. Zur leichteren Ausführung dieser Verstellung stecken bei der Bremswalze

diese Führungsstücke auf einer Schraubenspindel, welche mittels des Handrades T gedreht wird.

Textabbildung Bd. 260, S. 462 Bei der von H. Gérard Sohn und Aug.

Schneider in Mont St. Pont sous Braine l'Allend,

Belgien (* D. R. P. Nr. 34482 vom 9. Juni

1885) vorgeschlagenen Maschine sollen die Gewebestücke vor dem Messen und Aufwickeln gleichzeitig dublirt

werden; letzteres erfolgt, indem die Hälften des über eine Leitwalze an der Decke

des Fabrikraumes abfallenden Gewebes um ein senkrechtes sogen. Schwert S (Fig. 14 Taf. 29) von

Leisten l zusammen geführt werden. Die beiden

Gewebehälften werden dann von einer Walze n an die

Meſswalze M gedrückt, hierauf um dieselbe und von Walzen w auf und ab, dann wieder aufsteigend zum angetriebenen

Wickelbrette B geleitet. Beim letzten Aufgange tritt

zwischen die Gewebehälften ein zweites Schwert D, um

ein Ausstreichen etwaiger Falten und eine gerade Führung zu erzielen. Die Meſswalze

M erhält entsprechend den stärkeren Geweben, für

welche diese Maschine bestimmt zu sein scheint, noch eine mit dem stellbaren

Gewichte g belastete Bremse. Das Zählwerk z ist nicht wie gewöhnlich an dem Zapfen der Meſswalze

angeordnet, sondern höher und daher bequemer liegend; doch ist zum Betriebe

desselben von der Meſswalze eine endlose Schnur s

benutzt, welche Einrichtung für eine genaue Maſsangabe nicht empfehlenswerth sein

kann. Auch hat bei dieser Maschine das Brett B nur

einen einseitigen Antrieb; dasselbe soll auch immer in der Maschine verbleiben und

kann daher die letztere nur bei stärkeren Geweben in Benutzung kommen.

Für das Aufwickeln von Geweben, bei welchen das Wickelbrett nicht im fertigen

Gewebewickel verbleibt, ist ein von Franz Müller in

M.-Gladbach (* D. R. P. Nr. 35333 vom 17. Oktober 1885) angegebenes zusammenklappbares Wickelbrett bestimmt. Dasselbe

besteht aus zwei durch ein Gelenk verbundenen Theilen, dessen äuſsere Kanten beim

Wickeln durch ein zwischengelegtes Stück parallel gehalten werden. Wird das letztere

nach dem Aufwickeln entfernt, so klappen die beiden Bretttheile zusammen und können

dann sehr leicht aus dem fertigen Gewebewickel herausgezogen werden. Um ein

schnelles Ein- und Ausspannen dieses zusammengesetzten Wickelbrettes zu ermöglichen,

kommt auf einer Seite das Gelenk in einen mit dem Drehzapfen versehenen Spannkopf zu

liegen, während auf der anderen Seite das die Bretttheile aus einander haltende

Stück den zweiten Drehzapfen trägt; das Lager des ersteren Zapfens ist durch einen

Zahnstangentrieb leicht zu verschieben.

Nach dem Messen jedes Gewebestückes ist des leichteren Ablesens halber das Zählwerk

der Meſsmaschinen immer wieder auf Null zu stellen. Um dies leicht ausführbar zu

machen, hat C. Herold in Firma Herold und v. d.

Wettern in Leipzig (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 33401 vom 13.

März 1885) eine Einrichtung getroffen, bei welcher zur Nullstellung das Zählwerk einfach umgelegt zu

werden braucht. Das von der Schnecke S auf der

Meſswalzenachse M (Fig. 12 und 13 Taf. 29)

getriebene Zählrad Z sitzt in einem Gehäuse G, welches mit den Augen g

die excentrischen Naben der lose auf der Schneckenachse steckenden Hebel r umfaſst. Die letzteren werden am anderen Ende von

einem am Meſsmaschinengestelle festen Stifte gehalten, von welchem auch das Gehäuse

G gestützt wird. An einer Nase a des Zählrades Z ist das

Ende einer Spiralfeder f befestigt, welche um die Nabe

des Zählrades gelegt und deren anderes Ende an einem Stifte am Gehäuse G angeschlossen ist. Diese Feder f sucht die Nase a stets

zur Anlage an eine Klinke k und damit das Zählrad Z in die Nullstellung zu bringen. Wird also nach dem Messen das Gehäuse

G nach der anderen Seite umgelegt, so treten durch

die excentrischen Naben von r die Zähne des Rades Z aus der Schnecke S und

das Rad Z wird sofort in die Anfangsstellung

zurückgedreht. Das ganze Zählwerk ist noch leicht abnehmbar eingerichtet. Eine

ähnliche Einrichtung zur raschen Nullstellung des

Zählwerkes besitzt auch ein Apparat von J.

Musgrave in Folkstone bei London (Englisches Patent 1885 Nr. 1481), welcher

beim Markiren von Geweben in abgepaſsten Längen benutzt wird. Dieser Apparat besteht

aus einem Gestelle, das an einem gewöhnlichen Druck tische befestigt und in welches

unterhalb der Gewebewickel gelegt wird. Von diesem geht das Gewebe über eine Anzahl

Walzen, von welchen eine das Zählwerk antreibt. Der Arbeiter zieht nun vom Gewebe

ein bestimmtes Stück ab, versieht dasselbe mit dem Druckzeichen und bringt das

Zählwerk in seine Nullstellung zurück, worauf das Gewebe um ein neues Stück

vorgezogen wird. Mit dem Zählwerke wird auch ein Klingelapparat in Verbindung

gebracht, welcher den Arbeiter auf das Erreichen einer gewünschten Gewebelänge

aufmerksam macht.

Da es für die Erlangung einer richtigen Meſsangabe durch Abrollen eines bestimmten

Umfanges auf dem Gewebe nicht nothwendig ist, daſs dieser in der ganzen Gewebebreite

berührt, so werden namentlich neuerdings statt der Meſswalzen auch Meſsscheiben oder Meſsräder benutzt. Das Gewebe kann

nun die letzteren nicht umschlingen, sondern nur durch Berührung an einer Stelle

mitnehmen und es ist deshalb, um diese Mitnahme zu sichern, nöthig, die

Umfangsfläche der Meſsscheibe mit feinen Nadelspitzen zu versehen. Die gewöhnliche

Anordnung ist dabei so getroffen, daſs auf einem Tische, über welchen das zu

messende Gewebe hinweg gezogen wird, in der Mitte des letzteren die an einem über

den Tisch reichenden Balken gelagerte Meſsscheibe aufruht.

Eine bewährte Einrichtung eines solchen Meſsapparates

(vgl. Erl. * D. R. P. Kl. 42 Nr. 21977 vom 18. März 1882), wie derselbe von O. E. Haentzschel in, Berlin zur Ausführung gebracht

wird, veranschaulicht Fig. 15 Taf. 29. Die

Meſsscheibe B lagert in einem mit dem Gegengewichte A versehenen Hebel C, um

das Gewicht der Meſsscheibe auszugleichen, also einen leichten stellbaren Andruck

derselben an das Gewebe zu sichern und die den Umlauf erschwerende Reibung in den

Zapfenlagern zu vermindern. Die Achse a der

Zifferscheibe ruht zur Verminderung der Reibung unten in einem Spurlager und wird in

der Mitte von einem Rollenlager r gehalten. Die

Drehungsübertragung von der Meſsscheibenachse auf die Achse a erfolgt durch Schneckengetriebe D. Der

Umfang der Scheibe B beträgt genau 1m; um nun auch Bruchtheile dieses Maſses ablesen

zu können, sitzt auf der Achse der Meſsscheibe noch eine kleinere Scheibe S, welche an ihrem Umfange eingetheilt ist und an einem

Zeiger z die Zahl der Centimeter eines angefangenen

Meter ersehen läſst. Um die Zifferscheibe C immer beim

Anfange des Messens

schnell in die Nullstellung zu bringen, ist an einem Rande ihrer Nabe ein Einschnitt

vorgesehen, in welche eine von der Feder g gestützte

Klinke k schnappt.

Um einen Meſsapparat mit Meſsscheibe an jedem beliebigen

Tische anbringen zu können, ordnet W. Sedgwick in

London (Englisches Patent 1885 Nr. 15866) die Meſsscheibe lose drehbar an einem Arme

von der Länge der halben Gewebebreite an, welcher an einer Schraubenklammer sitzt

und damit an der Tischkante befestigt wird. Dieser Arm trägt gleichzeitig zwei

Zifferscheiben, eine für das Einheitsmaſs, die andere für Bruchtheile desselben,

welche unter einander und von der Meſsscheibe aus durch einzähnige Räder absetzend

bewegt werden.

O. E. Haentzschel in Berlin hat auch eine Brettchenwickelmaschine (vgl. Erl. * D. R. P. Kl. 42

Nr. 27806 vom 9. November 1883) mit einem Scheibenmeſsapparate ausgerüstet. Wie aus

Fig. 11

Taf. 29 zu entnehmen ist, wird das Gewebe um einen Riegel j1 und die Walze w auf den Tisch T, auf welchem die

Meſsscheibe ruht, geleitet. Von dem Tische T wird das

Gewebe zur Erzielung genügender Spannung über die Riegel j geführt und auf das sich drehende Brettchen B gewickelt; letzteres ist an den Enden von gelenkigen Klammern K gefaſst und erhält bloſs einseitigen Antrieb. Um die

Beanspruchung des Brettchens zu mindern, wird dasselbe von einem zwischen beide

Klammern K gesteckten Spieſse gehalten, welcher dann

aus dem fertigen Wickel gezogen wird. Das Maschinengestell ist in eigenthümlicher

Weise so geformt, daſs es eine leichte Beaufsichtigung des Gewebeganges gestattet.

Die Walze w erhält, wenn dublirte Gewebe gemessen

werden sollen, einen vieleckigen Querschnitt, um etwaige Gewebefalten

auszustreichen. Auf den Tisch T legt sich an der

Berührungsstelle der Meſsscheibe ein Schuh z auf,

welcher durch ein stellbares Gewicht y beliebig

beschwert werden kann und den Zweck hat, zur straffen Lage des Gewebes unter der

Meſsscheibe beizutragen. Der Riegel j1 erhält verschiebbare Haken h, um in dieselben einen Gewebewickel für das Nachmessen einlegen zu

können.

Die von Gebrüder Desbruères in Paris (* D. R. P. Nr. 33721 vom 10. Februar

1885) herrührende Meſs- und Legemaschine für

Gewebe besitzt für die Ausführung des Legens eine ähnliche Zusammensetzung der

bewegenden Theile wie die bekannten Meſsmaschinen, welche die Zahl von

gleichmäſsigen Doppelfaltenlagen angeben; doch soll mit dieser Einrichtung das

Gewebe nicht gemessen, sondern nur, nachdem dasselbe vorher durch eine Walze

gemessen und die Maſse an den Rändern aufgedruckt wurden (vgl. Riley bezieh. Farmer 1885

256 328), in gleichmäſsige Falten gelegt werden.

Das Gewebe wird auf einem Tische B (Fig. 22 Taf. 29)

vorgelegt und von diesem nach aufwärts zwischen den Spannstäben t zur Meſswalze M geführt.

Zur Regelung der Spannung des Gewebes sind zwei Stäbe t

in wagerechten Schlitzen verstellbar. An die Walze M

wird das Gewebe von der

Walze E angedrückt, welche entsprechend der

verschiedenen Gewebedicke verstellbar ist. Auf der anderen Seite sitzt die Rolle Q zum Aufdrucken der Maſse; auch kann statt dessen an

den Rand des Stoffes ein von der Rolle i kommendes und

zwischen die Walzen E und M eingeführtes Meſsband aufgeklebt werden. Von der Walze M gelangt das Gewebe auf den in gleicher Höhe

angeordneten Tisch L und von demselben nach abwärts

zwischen die hin und her bewegten Schienen j und j1, welche das Gewebe

auf dem Tische T in Falten legen.

Die Einrichtung der einzelnen Theile der Maschine ist nun folgende: Zur Einstellung der Walze E ist dieselbe in Gabeln G gelagert, welche auf der durch das Maschinengestell

reichenden Achse F festgeklemmt werden (vgl. Fig. 19 Taf.

29). Die Achse F ist durch einen Zahnbogen H und die in denselben greifende, mittels Handrad zu

drehende Schraube I zu verstellen. Um einen elastischen

Andruck der Walze E zu erzielen, ist auf der

Schneckenachse eine Feder J eingelegt.

Das Bedrucken des Geweberandes mit den Meſszahlen

erfolgt durch die Rolle Q, welche in einem in der einen

Gabel G mittels Schnecke S

stellbaren Hebel R gelagert ist (vgl. Fig. 18). Die Drehung der

Rolle Q wird von der Walze E durch die Zahnräder S1 bewirkt. Die Rolle Q

ist mit zwei Zahlenscheiben ausgestattet, welche entsprechend die Meter und

Bruchtheile desselben aufdrucken. Die Zahlenscheiben oder Typenrollen sind in der

hohlen Rolle oder Hülse Q angeordnet und werden dadurch

gesteuert, daſs quer durch diese reichende Stäbe v,

welche zwischen Führungen bei der Drehung der Hülse Q

laufen, von diesen hin und her geschoben werden. Diese Stäbe v rücken dabei die Einerscheiben immer um eine Ziffer vor und diese

bewegen wie bei einem gewöhnlichen Zählwerke die Zehnerscheiben u.s.f. Die

Druckfarbe wird einem Behälter b (Fig. 19) durch die

absetzend mittels eines Klinkengesperres gedrehte Rolle c entnommen und von dieser an die Rolle d

abgegeben. Die Rolle d geht mit der Klinke für die

Bewegung von c auf und ab und überträgt dabei die

aufgenommene Farbe an eine Rolle a. Von dieser gelangt

die Farbe dann durch Vertheilungsrollen f und e an die Rollen g und von

diesen auf die Typenflächen Q. Sämmtliche Rollen werden

von der Walze M aus mittels Schnurrad w und Zahnräder bewegt.

Wenn die Maſszahlen in Gold, Silber o. dgl. aufgedruckt werden sollen, so erhält die

Walze E an dem entsprechenden Ende eine gelochte Büchse

mit dem Bronzestaube o. dgl. und von dieser werden die vorher mit Klebstoff

aufgedruckten Zahlen bestreut. Wird ein Maſsstreifen an den Geweberand geklebt, so

wird die Hülse Q durch eine den Klebstoff auftragende

Rolle ersetzt.

Der Falt- und Legeapparat wird von der Meſswalze M aus bewegt. Ein von dieser getriebenes Kurbelrad R versetzt mittels der Stange s (Fig.

22) und des Hebels h den Hebel h1 in Schwingungen, an

welchen mittels der Stange s1 das in einer Prismenführung laufende Gleitstück p

angeschlossen ist. In

dem Gleitstücke p (vgl. Fig. 20 und 21 Taf. 29)

stecken die Stangen der Faltlineale j und j1, welche durch die

Leitschienen V und V1 abwechselnd gegen das Ende ihrer Bahn bezieh. der

einzelnen Gewebelagen gehoben und gesenkt werden. Die Ränder der Gewebelagen werden

von den Hebeln l niedergehalten, deren hinteres Ende

auf Sternrädern n zur Auflage kommt und durch die

Verdrehung derselben entweder gelüftet oder niedergedrückt wird. Die Sternräder n stehen durch eine Stange m mit einander in Verbindung, so daſs immer der Hebel l, von welchem die Falte aus gelegt wird,

niedergedrückt und der andere Hebel l das

Darunterschieben des Lineals j bezieh. j1 gestattet; das

andere Lineal j1

bezieh. j wird dabei, damit es dem entsprechenden Hebel

l ausweicht, gehoben. Die Stangen der Faltlineale

j und j1 stecken nicht unmittelbar in dem Gleitstücke p, sondern in besonderen in demselben verschiebbaren

und federnd gehaltenen Führungshülsen q, so daſs die

Lineale am Ende ihrer Bahn in der Bewegungsrichtung nachgeben können, wenn die

Hülsen q gegen Nasen am Legetische stoſsen. Durch die

Verstellbarkeit dieser Nasen kann die Legeweite geregelt werden. Der Tisch T ist durch Zahnräder r,

welche an am Gestelle feste Zahnstangen z greifen,

parallel geführt und wird durch Federn beständig nach oben gedrückt.

Die bei dieser Maschine benutzte Einrichtung zum Messen des Gewebes, den Rand

desselben mit einem Maſsbande zu versehen., was namentlich für den Verkauf und

Ausschnitt der Gewebestücke von Vortheil ist (vgl. 1885 256 328), wird auch von Bender und Thormann

in Wiesbaden vorgeschlagen. Das Maſsband ist nach dem

Deutschen Wollengewerbe, 1886 S. 142 aus dünnem

haltbarem Papier und wird beim Aufwickeln, jedoch ohne angeklebt zu werden, nur mit

zwischen die Gewebelagen geschlagen.

G. R.

Tafeln