| Titel: | Elektrisch betriebene Hebezeuge für Lagerhäuser, Werkstätten u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 499 |

| Download: | XML |

Elektrisch betriebene Hebezeuge für Lagerhäuser,

Werkstätten u. dgl.

Mit Abbildungen auf Tafel

30.

Elektrisch betriebene Hebezeuge für Lagerhäuser u. dgl.

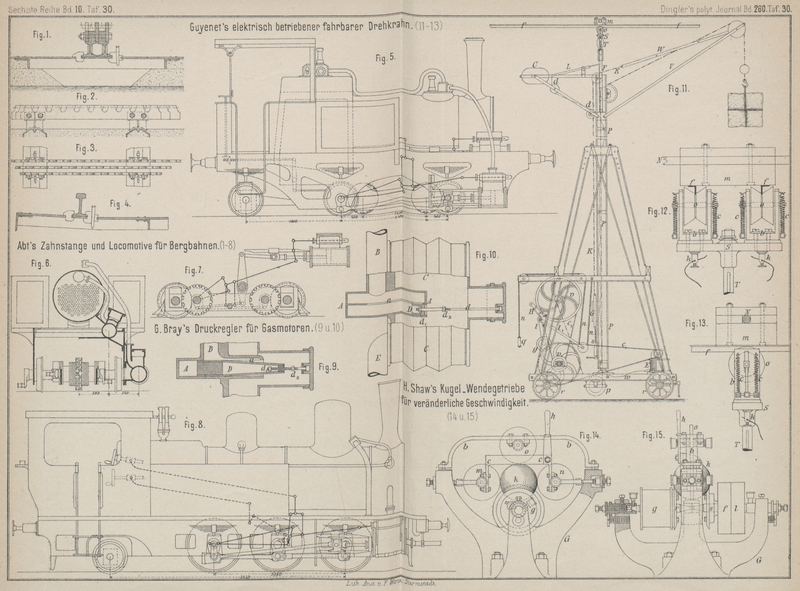

In dem ausgedehnten Wolllagerhause zu Roubaix, welches der Compagnie des

Entrepóts et Magasins généraux in Paris gehört, ist nach dem Génie

civil, 1885/6 Bd. 8 * S. 364 bezieh. der Revue industrielle, 1886 * S. 134 ein elektrisch betriebener, fahrbarer Drehkrahn in

zufriedenstellender Benutzung. Die Einrichtung desselben ist dadurch beachtenswerth,

daſs bei der Beweglichkeit des Hebezeuges auch die Contacte für die Leitung des

elektrischen Stromes zum bewegenden Elektromotor wie bei einer Eisenbahn beweglich

sein müssen. Bei dem vorliegenden, in Fig. 11 Taf. 30

dargestellten Krahne erfolgt die Elektricitätsleitung zum Elektromotor durch an der

Decke des Lagerhauses entsprechend den darin für die Bewegung des Krahnes frei

bleibenden Gängen angebrachte Schienen f. Der Krahn

läuft mit seinen Rädern r nicht auf Schienen, sondern

frei auf dem gewöhnlichen Fuſsboden, weshalb eine besondere Einrichtung zur

Sicherung der Berührung zwischen den Contactrollen o

und den Schienen f nöthig ist.

Die Ausführung des Krahnes bis auf den elektrischen Betrieb hatte Guyenet in Paris, den Entwurf und die Ausführung der

Einrichtung zur elektrischen Arbeitsübertragung die Compagnie électrique in Paris übernommen. Die hohle, 7m,3 hohe Krahnsäule P

ruht mit einem hohlen Fuſszapfen in einem am Boden des Wagens w angebrachten Spurlager und wird im oberen Theile von

einem Rollenlager eines hölzernen Gerüstes gehalten. An die Säule P ist der scherenartige Ausleger F angeschlossen, für welchen wie gleichzeitig für die

Last auf der anderen Seite ein festes Gegengewicht C

vorgesehen ist. Die obere Schiene W des Auslegers ist

an eine Kette K gehängt, durch deren Verlängerung oder

Verkürzung mittels einer Schraube s die Ausladung

verändert wird. Die

Lastkette geht durch die hohle Krahnsäule P über eine

unterhalb am Wagen w sitzende Rolle p zur Windetrommel u,

welche durch ein Vorgelege v1 mittels der beiden Riemen c1 und c2 von dem Elektromotor E angetrieben wird. Während der Riemen c1 straff um seine Scheiben gelegt ist, läuft der

Riemen c2 ganz schlaff,

so daſs derselbe im gewöhnlichen Zustande die Scheibe der Windetrommel nicht

mitzunehmen vermag. Eine Mitnahme der letzteren und somit ein Anheben der Last

erfolgt nur, wenn der Riemen c2 mittels der Laufrolle g gespannt wird. Diese Laufrolle g sitzt an

dem einen Arme l eines Winkelhebels, dessen anderer Arm

l1 eine Seilrolle

trägt und mit welchen gleichzeitig die Bremse H in

Verbindung gebracht ist. Ueber die Rolle des Armes l1 geht die Schnur n,

durch welche bei deren Anziehen der Riemen c2 gespannt wird. Durch entsprechenden Zug an der

Schnur n, welche zur Strafferhaltung mit einem Gewichte

q versehen ist, hat man es in der Gewalt, den

angehängten Wollballen, dessen Gewicht zwischen 400 und 600k schwankt, mit verschiedener Geschwindigkeit zu

heben, in der Höhe zu erhalten und herab zu lassen. Der Elektromotor E kann dabei beständig mit seiner regelmäſsigen

Geschwindigkeit von 900 Umgängen in der Minute fortlaufen.

Die Leitungsschienen f sind, wie im Besonderen noch aus

Fig. 12

und 13 Taf.

30 zu ersehen ist, an den Stäben N der Dachsparren

mittels untergelegter Holzklötzchen m, welche zur

Isolirung dienen, befestigt. Die im stumpfen Winkel ausgedrehten Contactrollen o werden mit ihren Zapfen in Böckchen b geführt und durch Federn c immer nach oben gezogen. Der Träger für diese Böckchen b besteht aus 3 Theilen: dem an der Krahnsäule P befestigten Rohre F, in

welchem mittels Keil und Nuth die Spindel T verschiebbar ist; auf letzterer ist die mit den

beiden Leitungsdrahtklemmen k versehene Platte S drehbar. In das Rohr F

tritt von der Seite das Ende eines zweiarmigen Hebels L, welches unter das Ende der Spindel T greift

und dieselbe stützt. An das andere Ende des Hebels L

ist eine Schnur d geknüpft, welche über Rollen an die

Säule P geleitet ist und an der unten das Gewicht G hängt. Durch das letztere wird folglich ein

beständiger Andruck der Contactrollen o an die Schienen

f gesichert.

Die zum Betriebe dieses Krahnes aufgestellte Strom erzeugende Dynamomaschine ist wie

auch der Elektromotor von Gramme'scher Anordnung. Die

erstere gebraucht bei 1200 minutlichen Umläufen 6,5 Pferd, während der letztere etwa

4 Pferd bei 900 Umläufen in der Minute abgibt; dabei kann eine Last von 500k in 25 Secunden 8m gehoben werden. Der elektrische Strom hat eine Stärke von 15 Ampère bei

einer Spannung von 250 Volt. Die Nutzleistung wäre hiernach etwa 31 Proc.; doch

kommt dieselbe für die Anlage eines Krahnes in einem Wolllager nicht allein in

Betracht. Es ist in solchen bisher aus vielfachen Gründen die Aufschichtung und

Wegschaffung der Ballen durch Arbeiter bewerkstelligt worden; während nun früher zur

Aufschichtung von 150 Ballen in 20 Stunden 10 Arbeiter nöthig waren, führen diese

Arbeit mit dem beschriebenen Erahne 4 Arbeiter in 3 Stunden aus.

Bereits früher hatte die Compagnie électrique in Paris

in der Eisengieſserei von J. Farcot in St. Ouen bei

Paris einen Drehkrahn für elektrischen Betrieb

eingerichtet. Nach der Revue industrielle, 1885 * S.

293 bezieh. dem Portefeuille economique des machines,

1885 * S. 114 oder dem Génie civil, 1885 Bd. 7 * S. 200

ist in einem 90m von dem Standorte des Krahnes

gelegenen Maschinenhause die Strom erzeugende Dynamomaschine neben einer gleichen

Dynamomaschine für Beleuchtungszwecke aufgestellt. Beide Maschinen sind so

eingerichtet, daſs sie sich im Nothfalle gegenseitig ersetzen können. Bei einer

Geschwindigkeit von 1550 Umläufen beträgt die Klemmenspannung der Dynamomaschine 350

Volt, die Stromstärke 13 und selbst 15 Ampère bei besonderer Anstrengung des

Krahnes. Der Elektromotor auf letzterem macht etwa 1000 Umläufe. Von demselben wird

bei gleichbleibender Geschwindigkeit das Heben, der Stillstand und das Senken der

Last mittels einer Mégy'schen Sicherheitsbremse (vgl.

1874 213 * 108) hervorgebracht. Die Windetrommel des

Krahnes kann zwei verschiedene Geschwindigkeiten erhalten; bei der groſsen

Geschwindigkeit kann eine Last von 6t in der

Minute 1m,25, bei der kleineren Geschwindigkeit

ein Last von 20t in der Minute 0m,35 gehoben werden. Der Nutzeffect zwischen der

Strom gebenden Dynamomaschine und dem Elektromotor ist 65 Proc., zwischen ersterer

und der Leistung des Krahnes rund 38 Proc. Während jedoch früher bei Handbetrieb 10

Arbeiter für die Bewegung des Krahnes nöthig waren, reicht jetzt für die Steuerung 1

Mann aus und das Heben erfolgt schneller, während das Niederlassen weit sicherer und

gleichmäſsiger vor sich geht.

J. Jaspar in Lüttich hat für die Förderung von

beliebigen Lasten von der Straſse aus in seine Werkstätten, welche 5m,25 über der Straſsenebene liegen, den Betrieb einer schiefen Ebene elektrisch eingerichtet.

Auf der schiefen Ebene läuft eine Bühne, welche an einer Gelenkkette angehängt ist

und von einer Windetrommel die 40 Proc. betragende Steigung hinan gezogen wird. Die

Rollbühne ist nach der Revue industrielle, 1885 * S.

375 7m,65 lang und 2m,05 breit, so daſs dieselbe selbst groſse Lastwagen aufnehmen kann. Die

Spurweite ist 1m,80. Für die Bühne ist an einer

von der Windetrommel ablaufenden und nach Art eines Flaschenzuges geführten Kette

ein Gegengewicht vorhanden, so daſs nur das wirkliche Lastgewicht zu heben ist. Der

Antrieb der Windetrommel erfolgt durch mit Spuren in einander greifende

Reibungsräder, wobei das kleinere Rad an einem stellbaren Hebel sitzt, welcher durch

eine Zugstange mit der Bremse in Verbindung steht. Das ganze Windewerk liegt

versenkt und erfolgt der Betrieb des kleinen Reibungsrades durch ein doppeltes

Riemenscheibenvorgelege von dem frei stehenden Elektromotor. Dieser und die Strom erzeugende

Dynamomaschine sind von Gramme'scher Anordnung und die

Nutzleistung zwischen beiden beträgt etwa 55 Proc. Das Gewicht der zu hebenden Last

schwankt zwischen 4 und 6t. (Vgl. Siemens und Halske 1881 239

* 22. Siemens und Hopkinson 1883 249 162. Freisler 1883 250 471.)

Tafeln