| Titel: | Apparat zur Einwirkung von Gasen auf Flüssigkeiten oder feste Stoffe. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 509 |

| Download: | XML |

Apparat zur Einwirkung von Gasen auf

Flüssigkeiten oder feste Stoffe.

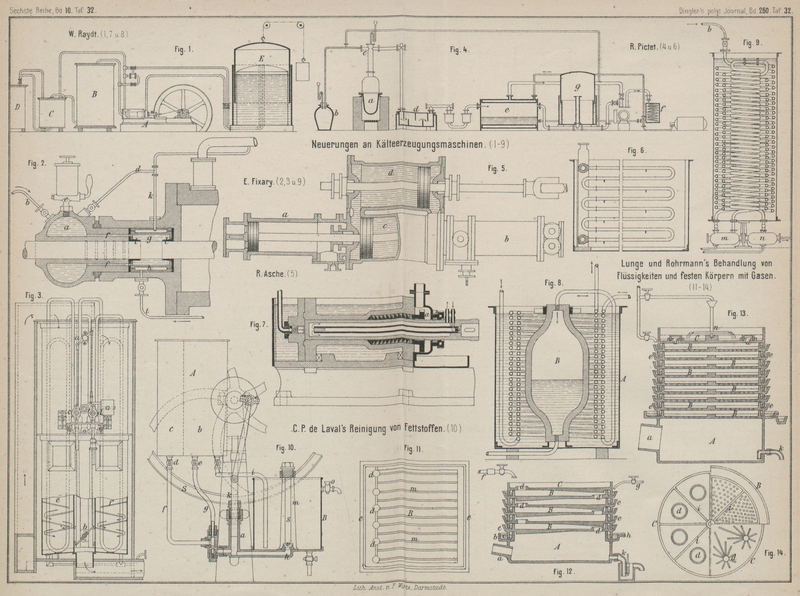

Mit Abbildungen auf Tafel

32.

Behandlung von Flüssigkeiten u.a. mittels Gasen.

G.

Lunge in Zürich und L. Rohrmann in Krauschwitz

bei Moskau (* D. R. P. Kl. 12 Nr. 35126 vom 4.

August 1885) benutzen, um Gase mit festen Stoffen oder Flüssigkeiten in

möglichst innige Berührung zu bringen, den in Fig. 12 Taf. 32

dargestellten Apparat. Der unterste Trog A desselben

ist mit dem Gaseinströmungsrohre a und dem Ablaufrohre

k für die Flüssigkeit versehen. Der obere Rand von

A bildet eine Rinne b,

in welche man zur Bildung eines Wasserverschlusses den nach unten ragenden Rand c einer Platte B gestellt

hat. Der obere Rand dieser Platte bildet wieder eine Rinne e, in welcher der Rand c einer folgenden

Platte B steht, und so sind immer unter Bildung eines

Wasserverschlusses zwischen je einem Rande c und je

einer Rinne e noch viele folgende Platten B von gleicher, in Fig. 11 Taf. 32 durch

eine obere Ansicht veranschaulichten Einrichtung auf einander gethürmt.

An einer Seite jeder Platte B, und zwar von Platte zu

Platte versetzt, befindet sich eine Reihe von Löchern d, welche an der Oberfläche der Platte von einem niedrigen Wulste eingefaſst

werden. Der andere Theil der oberen Fläche der Platten ist vollständig eben und

wagerecht, während die untere Fläche etwas geneigt ist und zwar so, daſs jedesmal

unter den Löchern d die stärkste Stelle liegt. Man kann

auch, wie aus Fig.

11 bei m ersichtlich ist, auf der unteren

geneigten Fläche der Platten seichte, von den Löchern d

ausgehende Vertheilungsrinnen anbringen.

Soll eine gegenseitige Einwirkung zwischen einem Gase und einer Flüssigkeit

stattfinden, so läſst man ersteres durch Rohr a in den

Trog A treten, letztere aus Rohr f auf die oberste Deckplatte C strömen, deren Einrichtung mit derjenigen der übrigen Platten

übereinstimmt. Will man jedoch die den Apparat verlassenden Gase noch weiter leiten,

so fügt man an die Löcher d dieser Platte C die Fortleitungsrohre mittels eines

Wasserverschlusses an. Das Gas durchströmt den Apparat, während es durch die Löcher

d aufsteigt, in zickzackförmiger Bahn und kommt

hierbei in die innigste Berührung mit der Flüssigkeit, welche – die niedrigen, die

Löcher d umgebenden Wulste übersteigend – von Platte zu

Platte niedersinkt, um schlieſslich in möglichster Concentrirung aus dem Troge A durch das Rohr k

abzulaufen.

Das Gas kommt nicht nur in Berührung mit der dünnen, auf

jeder Platte B ausgebreiteten Flüssigkeitsschicht,

sondern auch mit derjenigen Schicht der Flüssigkeit, welche sich in Folge der

Adhäsion an der unteren geneigten Fläche der Platten herniederzieht, so daſs eine

sehr ausgedehnte Berührung und damit gründliche Einwirkung zwischen Gas und

Flüssigkeit stattfindet.

Zur Bildung der Wasserverschlüsse läſst man aus dem Hahne g Wasser oder eine andere passende Flüssigkeit in die oberste Rinne e flieſsen. Von Rinne zu Rinne strömt das Wasser durch

abwechselnd auf entgegengesetzten Seiten liegende Ueberläufe nieder, um schlieſslich

aus der Rinne b des Troges A bei h abzuflieſsen. Dieser

Flüssigkeitsstrom in den Wasserverschlüssen läſst sich unter Umständen auch

vortheilhaft zur Kühlung des Apparates verwenden.

Bei einer zweiten Ausführung sind die Platten B (Fig. 13 und

14 Taf.

32) mit zahlreichen Löchern versehen, deren Gesammtquerschnitt gröſser ist als

derjenige des Gaszuleitungsrohres a. Um die dünne

Flüssigkeitsschicht auf den Platten möglichst gleichmäſsig zu vertheilen, ist die obere Fläche

durch Rippen i in einzelne Abtheilungen zerlegt.

Dieselbe Einrichtung zeigt auch die Deckplatte C (Fig. 14

links), nur hat diese einzelne gröſsere Oeffnungen d.

Zur gleichmäſsigen Verkeilung der Flüssigkeit auf der Deckplatte C bedient man sich vortheilhaft eines Reactionsrades

n.

Um die Flüssigkeit, welche durch die Platte C strömt,

gleichmäſsig über die folgende Platte zu vertheilen, kann man auf der unteren Fläche

von C strahlenförmig von den Löchern d ausgehende Furchen anbringen (vgl. Fig. 14 rechts

unten).

Sollen Gase auf feste oder breiförmige Stoffe einwirken, so kann man die Platten B einzeln mit den festen oder breiförmigen Massen

beschicken und zur Wegräumung der behandelten Stoffe wieder einzeln von einander

abheben. Der in Fig. 11 und 12 dargestellte Apparat

dürfte zu einer derartigen Behandlung pulverförmiger oder breiartiger Masse, der in

Fig. 13

und 14

dargestellte zur Behandlung von gröſseren Stücken oder grobkörnigen Stoffen den

Vorzug verdienen. Der Apparat kann aus künstlichem Stein, gebranntem Thon, Glas,

Metall, Holz oder beliebigem anderem Materiale dargestellt werden, wie die Platten

auch statt der gezeichneten viereckigen oder runden Form jede andere Gestalt

erhalten können.

Tafeln