| Titel: | Ueber Neuerungen an Göpeln (Rosswerken). |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 535 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Göpeln

(Roſswerken).

(Patentklasse 45 und 46. Schluſs des Berichtes S.

446 d. Bd.)

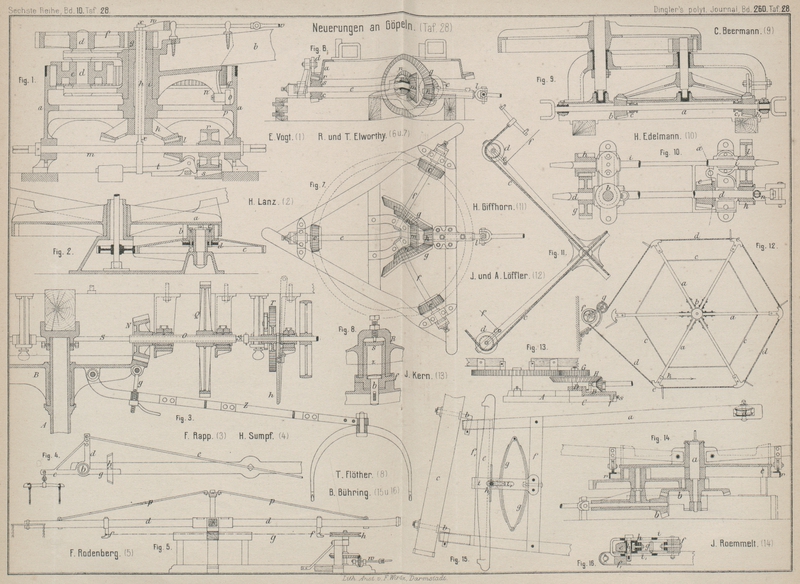

Mit Abbildungen auf Tafel

28.

Ueber Neuerungen an Göpeln.

Gebäudegöpel Der von V.

Roger in Toul und Gebrüder Patout in Rigey la

Salle, Frankreich (* Erl. D. R. P. Nr. 5192 vom 22. Juni 1878) angegebene Göpel kann

liegend und als Gebäudegöpel an der Decke der

Scheune aufgestellt werden. Die aufrecht stehende Welle wird durch die auf ihren

Zapfen aufgesteckten Zugbäume unmittelbar betrieben, um die Bewegung durch ein

Stirnräderpaar und ein Kegelrädergetriebe, mittels einer Zwischenwelle auf die

Betriebswelle zu übertragen, auf welcher eine Riemenscheibe angeordnet ist. Das

wagerechte Kegelrad sitzt lose auf seiner Welle und wird mit dem auf dieser

sitzenden Stirnrade durch zwei Bolzen verbunden, welche in entsprechende Löcher des

Stirnrades einfallen. Soll nun der Göpel an der Decke der Scheune befestigt werden,

so wird derselbe herumgedreht und mittels der Grundplatte an die Decke geschraubt.

Hierbei fallen die Bolzen aus den Löchern im Stirnrade heraus und legen sich in die

dafür angebrachten Löcher im Kegelrade zurück. Dagegen treten nun aus dem Stirnrade

zwei andere Bolzen heraus, welche sich in gleicher Weise in Löcher des Kegelrades

einlegen. Demgemäſs findet eine sichere Kuppelung dieser beiden Räder in beiden

Stellungen des Göpels statt. Die Riemenscheibe auf der Betriebswelle behält in

beiden Fällen dieselbe Umdrehungsrichtung. Damit ein Heben und Senken des

Anspannrades vom Zugbaume stattfinden kann, ist derselbe auf den Zapfen der Welle

mittels eines Muffes aufgesetzt, auf welchem der Zugbaum in einem Gelenke senkrecht

mittels zweier Schrauben verstellbar ist.

Bei dem Gebäudegöpel von Fr.

Rapp in Göppingen (* Erl. D. R. P. Nr. 1788 vom 28. December 1877) dient

die guſseiserne Hohlsäule A

(Fig. 3 Taf. 28)

gleichzeitig als Träger für das Dachgebälk und als Drehungsachse für das

Kegeltriebrad B, welches auf einem bearbeiteten Theile

der Säule leicht drehbar ist. Die mittels des verstellbar angeordneten Zugbaumes Z übertragene Bewegung vom Zugthiere wird durch das

Kegelgetriebe B, N auf die in Hängelagern laufende

Welle O übertragen, um durch ein Stirnrad Q die hinter O gelagerte

Welle S umzutreiben, deren Stirnrad T durch kleinere Stirnräder auf zwei weitere, vor und

hinter der Welle S gelagerte Wellen treibend einwirken

kann, je nachdem mittels des Handhebels h das eine oder

das andere kleine Stirnrad mit T in Eingriff gesetzt

ist. Das Stirnrad T sitzt lose auf seiner Welle und

treibt diese mittels eines Gesperres nur dann, wenn das Stirnrad in einer Richtung

bewegt ward; beim Rücklaufe des Göpels wird die Bewegung nicht weiter übertragen, da

das Gesperre dann keinen Antrieb empfängt. Der Zugbaum Z wird mittels der gelenkig aufgehängten Schraube g der Gröſse des Zugthieres angepaſst; derselbe ist deshalb gelenkig mit

dem Kegelrade B verbunden.

Dieselbe Aufstellung an einer Gebäudestrebe erfährt ein anderer Göpel von Fr. Rapp (* Erl. D. R. P. Nr. 4074 vom 25. Juni 1878).

Um eine genügende Verstrebung des Gebälkes herbeizuführen, wird auf die Drehsäule

des Göpels ein entsprechend geformter Tragarm aufgesetzt, welcher das Gebälk

abstützt. Dieser Tragarm enthält gleichzeitig die Lagerarme für die Triebwerksräder.

Das Göpeltriebrad liegt nicht weit über dem Fuſsboden.

Seil- und Kettengöpel.Vgl. Rasmussen 1885 257 * 335. Der von J. und A. Löffler in

Franzendorf, Böhmen (* D. R. P. Nr.

20051 vom 16. März 1882) angegebene Seilgöpel ist in Fig. 12 Taf. 28

dargestellt; derselbe soll ohne Uebersetzungsräder eine

die Geschwindigkeit des Zugthieres übersteigende gröſsere

Geschwindigkeit übertragen. Um die mit entsprechenden Schuhen e ausgestatteten Enden der in einer sternförmigen Nabe

b zusammenstoſsenden Arme a, sowie die Uebertragungsrolle f wird ein

mittels der Rolle g angespanntes endloses Seil

geschlungen. Die Bewegung des zwischen den Strebestangen c für die Seilarme a und dem Betriebsseile

d an einem Haken k

angreifenden Zugthieres wird so bei dessen Bewegung um die Achse der Nabe b auf die stehende Welle der Seilscheibe f übertragen. Während der An- und Abspannung des

Zugthieres wird das Seil d abgestreift.

Der Kettengöpel von Fr.

Rodenberg in Minden, Westfalen (* Erl. D. R. P. Nr. 1471 vom 8. December

1877) gestattet eine Veränderung der Geschwindigkeit

der Triebwelle durch Verlängerung bezieh. Verkürzung der

treibenden Kette. Die Kette g (Fig. 5 Taf. 28) läuft um

die zu diesem Zwecke gegen die Drehachse auf den Streben d verschiebbaren Knaggen f und die

Kettenscheibe h, von welcher die Bewegung durch ein

Kegelrädergetriebe auf die Betriebswelle w zur

Arbeitsmaschine übertragen wird.

Die Zugthiere greifen an den Enden der Arme d an, welche

durch Stangen p gegen einander und mit der Drehachse

verstrebt sind.

Bei dem Kettengöpel von Gebrüder

Duchscher und Spoo in Metz (* Erl. D. R. P. Nr. 8678 vom 4. April 1879) ist

statt der Zahnradübertragung der gewöhnlichen liegenden Göpel eine Uebersetzung ins

Rasche durch Kettenräder angewendet. Das vom Zugthiere

umgedrehte groſse Rad überträgt die Bewegung durch eine Kette auf ein kleineres

Kettenrad, auf dessen Welle wieder ein Kettenrad sitzt, um mittels einer zweiten

Kette ein viertes Kettenrad anzutreiben, von welchem die Bewegung durch eine Welle

zur Arbeitsmaschine geleitet wird.

Tretgöpel. Ein Tretgöpel und zwar eine Veränderung an

dem Gérard'schen GöpelVgl. M. Rühlmann: Allgemeine Maschinenlehre,

1875 Auflage 2 Bd. 1 * S. 313. ist von W.

Leinbrock in Gottleuba, Sachsen (* Erl. D. R. P. Nr. 18879 vom 3. Januar

1882) in Vorschlag gebracht. Während bei den Tretgöpeln gerade die schräge Lage der

endlosen Tretkette als vortheilhaft bezeichnet wird, da hierdurch auch das Gewicht

der Zugthiere ausgenutzt werden kann, ist hier eine wagerechte Lage der Tretkette

angenommen, so daſs nur die Zugkraft des auf der Kette stehenden Zugthieres

ausgenutzt werden kann.

Die Glieder des endlosen Bandes werden mit Filz oder Leder bekleidet, um den Hufen

des Zugthieres eine sichere Auflage zu bieten und das Geräusch des Aufschlagens der

Hufe auf die Kette möglichst herabzumindern. Das zu beiden Seiten der Kette

angeordnete Geländer ist abnehmbar und zusammenlegbar eingerichtet, was bei der An-

und Ausspannung des Zugthieres bequem sein mag. Die Kette selbst ist so tief gelegt,

daſs der vom Zugthiere betriebene Theil mit der Oberfläche des Fuſsbodens

abschneidet. Zur Abstreifung etwaiger Unreinlichkeiten auf der Treibkette dient ein

deren Oberfläche berührendes Blech.

Zug- und Sicherheitsvorrichtungen. Die vorgeschlagenen

Zugvorrichtungen bezwecken die Verhinderung des

Abbrechens der Zugbäume, einen Ausgleich bei der Anspannung mehrerer verschieden

starker Zugthiere und eine nachgiebige Anspannung der Zugthiere.

Um das Zerbrechen des Zugbaumes zu verhindern, wird von

H. Sumpf in Salzdetfurth (* Erl. D. R. P. Nr. 6785

vom 25. Februar 1879) die in Fig. 4 Taf. 28

veranschaulichte Einrichtung vorgeschlagen. An jedem Ende des zweipferdigen

Zugbaumes ist ein um den Zapfen b drehbarer Winkelhebel

c d angebracht, dessen Arme d durch eine Strebe e verbunden sind, während

an die Arme c die Zugthiere angeschlossen sind. Beim

Anziehen der Thiere werden auf diese Weise die Zugbäume entlastet, da der Zug

gegenseitig auf die Stange e bezieh. die Zugthiere

selbst übertragen wird. Der Ausschlag der Winkelhebel wird durch die Klammer h begrenzt, gegen deren umgebogene Enden der Arm g des Winkelhebels sich anlegt. Bei ungleich starken

Zugthieren kann ein

Ausgleich des Anzuges dadurch herbeigeführt werden, daſs die Stange e beim stärkeren Thiere in ein dem Drehzapfen b näher gelegenes Loch des Armes d gesteckt wird.

H. Giffhorn in Wolfenbüttel (* Erl. D. R. P. Nr. 13329

vom 25. Juli 1880) bewirkt den Ausgleich mehrerer

Zugkräfte durch Anwendung von Seilen c (Fig. 11 Taf.

28) und Rollen d, welche an je zwei gegenüber liegenden

Göpelarmen angebracht sind, oder durch Seile, welche vom Schwengel über je eine

Rolle nach einem gemeinschaftlichen Ringe geleitet und hier befestigt werden.

Hierdurch soll herbeigeführt werden, daſs die gegenüber stehenden Zugthiere gleich

stark ziehen. Die Verbindung der Fahrzügel f mit dem je

auf einer Rolle d befestigten Hebel e soll den Zweck haben, das voreilende Zugthier

selbstthätig zurückzuziehen.

Die Zugvorrichtung von B.

Bühring in Vieroitz, Rügen (* Erl. D. R. P. Nr. 20107 vom 23. April 1882)

verfolgt den gleichen Zweck wie die eben beschriebene Einrichtung.

Die Zugschere a (Fig. 15 und 16 Taf. 28)

ist mittels der beiden Hakenschrauben b hinter dem

Zugbaume c des Göpelwerkes befestigt, so daſs das

offene Ende der Schere nach rückwärts gerichtet ist. In diese Schere wird das Pferd,

mit dem Kopfe nach dem Zugbaume hin, eingespannt, so daſs dasselbe beim Betriebe

stets hinter dem Zugbaume, welchen es vor sich sieht, einhergeht und mittels der

Zugschere schiebend statt ziehend auf denselben einwirkt. Bei derartiger Anspannung

soll das Thier williger dem vor ihm sich bewegenden Zugbaume folgen. Die Anspannung

erfolgt in der Art, daſs man die Zugstränge über die beiden Rollen d am hinteren offenen Ende der Scherenbäume

hindurchzieht und an dem Schwengel e befestigt, welcher

federnd gelagert ist, um vorkommende Stöſse auszugleichen.

Die elastische Lagerung besteht aus einem die Scherenbäume verbindenden Querholze f, gegen welches sich eine doppelte Feder g stützt, die mittels eines Gelenkbügels h (Fig. 16) den

Schwengeldruck aufnimmt und auf die Schere überträgt. Der durch den Bügel h gesteckte Bolzen h1 ist in Schlitzen i1 eines Bügels i

verschiebbar, welcher den Schwengel e und den

Gelenkbügel h sammt der Feder g umfaſst und durch Schraubenbolzen mit dem Querholze f in fester Verbindung steht. Der Bügel i ruht mit seinem vorderen Ende auf einem zweiten

Querholze f1 welches

ebenfalls zur Verbindung der beiden Scherenbäume dient. Der Anzug des Pferdes wirkt

mittels der Zapfen der Rollen d auf die Schere und den

Zugbaum des Göpels schiebend ein. Diese Schere wird durch eine über den Rücken des

Pferdes gelegte Gurte in ihrer Lage erhalten.

Da erfahrungsgemäſs die meisten Brüche an Göpeln beim Inbetriebsetzen durch das

plötzliche Anziehen der Pferde entstehen, hat H. Lanz in Mannheim (* D. R. P. Nr.

32852 vom 8. März 1885) zur Vermeidung dieser

Brüche die in Fig. 2 Taf. 28

dargestellte Sicherheitsvorrichtung angegeben. Das mit dem Antriebsrade

a in Eingriff befindliche Rad b ist mit dem Rade c durch

einen Ring d und die Schrauben e so verbunden, daſs das Rad c zwischen dem

Rade b und der Scheibe d

gleiten kann. Die Schrauben e werden nur so viel

angezogen, daſs die Reibung des Rades c zwischen b und d dem höchsten

Widerstände der Arbeitsmaschine entspricht. Wird der Widerstand gröſser, wie beim

Inbetriebsetzen durch rasches Anziehen der Zugthiere oder durch Unregelmäſsigkeiten

bei der Arbeitsmaschine, so gleitet c zwischen b und d so lange, bis

Gleichgewicht stattfindet.

Mg.

Tafeln