| Titel: | Neuerungen an zwangläufigen und auslösenden Ventilsteuerungen. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 539 |

| Download: | XML |

Neuerungen an zwangläufigen und auslösenden

Ventilsteuerungen.

(Patentklasse 14. Fortsetzung der Berichte Bd. 245

S. 49 und 439.)

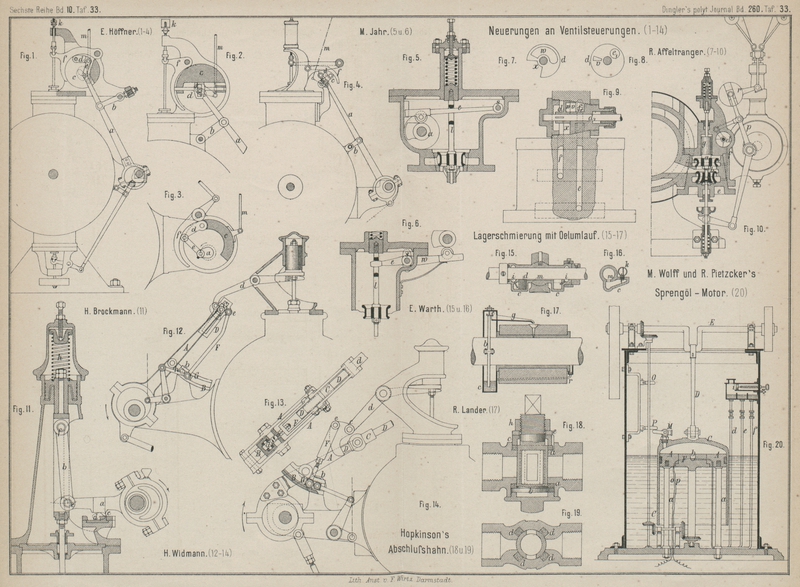

Mit Abbildungen auf Tafel

33.

Neuerungen an Ventilsteuerungen.

Zwangläufige VentilsteuerungenVgl. auch C. Sondermann 1885 258 * 294.: Um bei veränderlicher

Füllung eine gleiche Voreilung und nahezu gleichen Ventilhub zu erreichen, hat E. A.

Höffner in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 23642 vom 14. Januar

1883 und Zusatz * Nr. 30377 vom 20. Mai 1884) die in Fig. 1 Taf. 33

veranschaulichte Anordnung getroffen.

Die Excenterstange a wird in einem mittleren Punkte

mittels eines stellbaren Hebels b um einen festen Punkt

geführt und beschreibt mit ihrem Endzapfen eine eiförmige, punktirt angegebene

Curve, welche gegen einen im Ventilbocke gelagerten Cylinder c eine solche Lage besitzt, daſs sie bei jeder Stellung des Cylinders

stets durch dessen Mittelpunkt geht. Der Cylinder c hat

einen Einschnitt, in welchem sich ein Hebel d und das

Verbindungsglied e mit der Stange a bewegen. Beim Gange der Maschine gelangt der Hebel

d zur Anlage an einen um einen festen Punkt des

Ventilbockes drehbaren und concentrisch den Cylinder c

umgebenden Hebel f, welcher die erhaltene Bewegung auf

die Ventilstange und das Ventil in gewöhnlicher Weise weiter überträgt.

Wird nun der Cylinder c und mit diesem der Drehpunkt des

Hebels d und der Angriffspunkt des letzteren durch den

Regulator mittels der Stange m verstellt, so wird die

Excenterstange je nach der Drehrichtung den Hebel f und

somit auch das Dampfeinlaſsventil während eines längeren oder kürzeren Theiles des

Kolbenhubes heben und somit eine gröſsere oder kleinere Füllung im Dampfcylinder

bewirken. Die Hebel d und f sind so angeordnet, daſs bei kleinem Ausschlage des ersteren eine

gröſsere Bewegung durch kürzeren Angriff am Hebel f und

bei gröſserem Ausschlage des Hebels d eine kleinere

Bewegung durch längeren Angriff am Hebel f stattfindet.

Es findet somit zwischen den einzelnen Bewegungen ein Ausgleich statt, in Folge dessen

der Hub des Einlaſsventiles annähernd gleich wird.

Die Hebel d und f liegen

bei jeder beliebigen Stellung des Cylinders c an

einander, sobald das Excenterstangenende durch den Mittelpunkt des Cylinders c geht, und heben bei Weiterbewegung das Ventil so

lange, bis das Excenterstangenende in dem zweiten Schnittpunkte anlangt, welchen die

Kreisbogenbahn des Verbindungsgliedes e mit der von dem

Excenterstangenende beschriebenen Curve ergibt. Der erste Schnittpunkt bleibt bei

allen Stellungen des Cylinders c derselbe, nämlich der

Mittelpunkt des Cylinders c; es ist daher auch die

Winkelvoreilung bei verschiedener Füllung stets dieselbe. Auf beide

Einlaſsventilstangen drückt eine gemeinschaftliche Blattfeder k, damit die Ventile der Bewegung des Steuermechanismus

folgen.

Fig. 2 und

3 Taf. 33

veranschaulichen zwei Abänderungen der Höffner'schen

Steuerung, wobei die Theile d und e durch eine Kurbelschleife d (Fig.

2) ersetzt und die Theile c, d und e an die Steuerwelle verlegt sind (vgl. Fig. 3), wobei in

letzterem Falle das Glied e mit einer auf der

Steuerwelle sitzenden Kurbel a verbunden ist. Durch das

Zusatzpatent * Nr. 30377 wird die Anwendung einer Kurbel c (Fig.

4 Taf. 33) an Stelle des Cylinders c (Fig. 1)

geschützt.

Die Steuerung ist von der Sächsischen Maschinenfabrik

(vormals Hartmann) in Chemnitz verschiedentlich an

Dampfmaschinen ausgeführt und zeichnet sich namentlich durch ruhigen und sicheren

Gang der Steuerungsmechanismen aus.

Die von Heinr. Widmann in München (* D. R. P. Nr. 24142 vom 18. März 1883

und Zusatz * Nr. 25981 vom 1. Juli 1883) angegebene Steuerung soll eine

Entlastung des Regulators sichern. Die

veränderliche Füllung wird dabei aus der Zusammensetzung zweier Bewegungen erreicht,

von welchen die erste, den Hub des Ventiles bewirkende, gleichbleibend, die zweite,

den Schluſs des Ventiles ausführende, veränderlich ist. Bei der älteren Anordnung

(Fig. 12

Taf. 33) wird die das Einlaſsventil bethätigende Excenterstange A durch eine im Punkte b

drehbar gelagerte Bogenführung B gehalten; das obere

Ende der Stange A trägt auf einem Zapfen das in der

geraden Schlitzführung D verschiebbare Gleitstück C. Die Schlitzführung D

wird von dem einen Ende des Ventilhebels d und bei e von einer Stange F

gehalten, an welcher sich am anderen Ende ein in der Bogenführung B verschiebbares Gleitstück G befindet- letzteres wird mittels Winkelhebel und dem Gliede h vom Regulator aus verstellt. Der Mittelpunkt des

Kreisbogens B liegt bei e

und zwar in derjenigen Lage der Schlitzführung D,

welche dem Beginne der Oeffnung des Einlaſsventiles entspricht. Von diesem

Augenblicke an wird das Gleitstück C mit der

Schlitzführung D nach einwärts bewegt und dadurch das

Ventil gehoben, gleichzeitig aber auch das Gleitstück C

in der Schlitzführung verschoben. Eine zweite Bewegung erhält die Schlitzführung D durch die schwingende Bogenführung B, welche Bewegung der ersteren entgegengesetzt

gerichtet ist und demnach den Schluſs des Ventiles veranlagst. Die letztere Bewegung

hängt von der jedesmaligen Stellung, welche der Regulator dem Gleitstücke G anweist, ab und ist somit veränderlich.Der Mechanismus erlaubt, die Stange F und also

auch den Regulator bei Beginn des Ventilhubes vollständig zu entlasten. Von

der im Endpunkte der Stange A auftretenden

Kraft kommt hier nur die Componente senkrecht zur Gleitfläche von D in Betracht. Geht dieselbe nicht durch den

Angriffspunkt der Ventilstange d an der

Schlitzführung D, sondern in einer kleinen

Entfernung unterhalb vorbei, so entsteht ein linksdrehendes Moment um diesen

Tunkt. Die durch dieselbe Componente auf der Gleitfläche erzeugte Reibung

bringt dagegen ein rechtsdrehendes Moment hervor. Beide heben sich auf, wenn

ihre Hebelarme in einem Verhältnisse zu einander stehen, welches gleich dem

Reibungscoefficienten ist, so daſs also auf den Zapfen e und die Stange F

keine Kraft entfällt. Bei der ferneren Bewegung wird nun das erste Moment

überwiegen und von der Stange F aufzunehmen

sein; aber dann ist auch das Ventil von seinem Sitze abgehoben und vom

Dampfdrucke entlastet, also nur noch aas Ventil- und Belastungsgewicht sowie

die Stopfbüchsenreibung zu überwinden. Die Beeinflussung des Regulators wird

auch deshalb eine geringe, sein weil das Gleitstück in der Bogenführung B bei jeder Stellung, welche der Regulator

bedingt, nur Kreislinien beschreibt, denen auch das Verbindungsglied h folgen kann, ohne den Regulator wesentlich zu

beeinflussen.

Bei der im Zusatzpatente angegebenen Abänderung (Fig. 13 und 14 Taf. 33)

dieser Steuerung ist die Drehrichtung des Excenters, demnach auch die Bewegung des

als Hohlcylinder ausgeführten Gleitstückes C, welches

auf einer runden Stange D gleitet, die umgekehrte;

ferner liegt der Angriffspunkt der an das Excenter angeschraubten oder mit dem

Excenter aus einem Stücke bestehenden gegabelten Excenterstange A auf derselben Seite der Gleitstange D wie der Aufhängepunkt c

derselben an den Ventilhebel d. Die Gleitstange D bildet mit der die Gelenkzapfen c und e tragenden Platte

ein Ganzes; in der Bogenführung B, welche U-förmigen

Querschnitt erhalten hat und um den Zapfen b schwingt,

bewegt sich, vom Regulator bethätigt, das Gleitstück G,

an welches das untere Ende der Stange F angeschlossen

ist.

Bei einer ferneren Abänderung ist die Gleitstange mit dem Gleitstücke derart

vertauscht, daſs erstere von der Excenterstange und letzteres vom Ventilhebel

getragen wird, wodurch die Verstellungsstücke in der Bogenführung bei ihrer

äuſsersten Lage links, umgekehrt als bei der früheren Anordnung, der gröſsten, bei

ihrer äuſsersten Lage rechts der kleinsten Füllung entsprechen.

Auslösende Ventilsteuerungen: M. Jahr in Gera (* D. R. P. Nr.

13255 vom 15. September 1880) hat zur Vermeidung von Stopfbüchsen bei den

aus den Dampfkammern tretenden Ventilstangen, welche den sicheren Dampfabschluſs

durch die Ventile in Folge der Reibung der Ventilstangen in den Stopfbüchsen mehr

oder weniger beeinflussen, zur Bewegung der Ventile

Hebedaumen angeordnet und die bei dieser Steuerung den Ventilschluſs

bewirkenden Federn im Inneren des Ventilgehäuses

untergebracht (vgl. Fig. 5 und 6 Taf. 33). Die

Hebedaumen sitzen auf Wellen, welche durch Schraubenräder von der Regulatorwelle aus

bewegt werden; bei Geschwindigkeitsänderungen verschiebt der Regulator mittels Hebel

die Daumenwelle, so daſs die Ventile nur den für den gleichmäſsigen Gang der

Maschine nöthigen Dampf einlassen.

Eine im Zusatzpatente * Nr. 23783 vom 12. Januar 1883 angegebene Abänderung besteht

in einem vortheilhafteren Antriebe durch die in beliebigem Abstande von der

Ventilspindel erfolgende seitliche Lagerung der Daumenwelle. Wie aus Fig. 5 Taf. 33 zu

entnehmen, ist ein Hebel e zwischen Daumenwelle a und Ventilspindel l

eingeschaltet, welcher um den Zapfen s an der Innenwand

des Ventilgehäuses schwingt; der Hebel e greift durch

einen Ausschnitt der Ventilspindel l. Die Daumenwelle

bewegt sich in einem Lager und in einer Stopfbüchse.

Wenn der Steuerungsmechanismus auſserhalb des Ventilgehäuses liegt (Fig. 6 Taf. 33), so kann

die Uebertragung der Bewegung von auſsen auf das Ventil durch eine besondere Welle

und Hebel bewirkt werden. Die Achse s ist im Dampfraume

gelagert und wird nach auſsen durch Stopfbüchsen geführt. Auſsen sitzt auf derselben

der Hebel w, innen im Dampfraume der Hebel e.

Bei der Steuerung von H. Brockmann in Stuttgart (* D. R. P.

Nr. 25732 vom 15. Juni 1883) ist die Excenterstange a jedes Einlaſsventiles durch eine Gelenkstange b unmittelbar oder unter Einschaltung eines Hebels mit

der Ventilstange verbunden und die ziemlich rasche Erhebung des Ventiles erfolgt

dadurch, daſs eine an der Excenterstange a befindliche

Nase c kürzere oder längere Zeit auf einer

verstellbaren Bahn d geführt wird, welche die bei

geschlossenem Ventile von der Nase beschriebene eiförmige Curve schneidet. Während

die Spitze der Nase c die punktirt angedeutete Bahn

beschreibt, schwingt der Zapfen e, ohne Einfluſs auf

das Ventil auszuüben, um den oberen Gelenkzapfen f.

Sobald indeſs unter die Nase c ein Stück d geschoben wird, kann dieselbe die bisherige eiförmige

Curve nicht mehr ganz beschreiben, sondern gleitet nun auf d und legt nur einen Theil dieser Bahn zurück; dadurch ist der Zapfen e gezwungen, den angedeuteten Bogen zu durchlaufen, und

es erfolgt ein Oeffnen des Ventiles. Sobald die Spitze der Nase c über den Absatz des Stückes d schnappt, erfolgt durch die Feder h der

Schluſs des Ventiles. Es läſst sich auf diese Weise bei Verschiebung des keilförmig

gestalteten Stückes d ein längeres oder kürzeres

Oeffnen des Ventiles leicht erreichen.

Die auslösende Steuerung von Rud. Affeltranger in Zürich (* D. R. P. Nr.

29251 vom 18. März 1884) bezweckt eine rasche Bewegung der Ventile ohne

Schädigung der Sitzflächen dadurch, daſs die unter Dampfdruck befindlichen Einlaſsventile beim Oeffnen entlastet und beim Schlieſsen wieder belastet werden, wobei auch auf

möglichst leichte Herstellung sämmtlicher Theile besonders Rücksicht genommen ist.

Der Füllungsgrad kann

vom Regulator abhängig bis auf 0,8 des Kolbenweges ausgedehnt werden, während das

Oeffnen der Ventile unverändert auf beiden Todtpunkten der Kurbel bei jeder

Regulatorstellung vor sich geht. Die Einlaſs- und Auslaſsventile a und b (Fig. 10 Taf. 33) sitzen

in einem besonderen Kegel e. Der Raum unter dem Ventile

a ist in Verbindung mit dem Dampfmantel des

Cylinders, während der Kanal unter dem Ventile b den

verbrauchten Dampf ableitet. Der Durchmesser des oberen Sitzes vom Einlaſsventile

a ist gröſser als der vom unteren Sitze, so daſs

der Dampfdruck, von unten auf den Unterschied der beiden Ringflächen wirkend, das

Ventil a hebt. Der Raum unter dem Ventile a ist durch einen Kanal f,

die Ausschnitte x und v

des Drehschiebers d bezieh. Kegels d1 (vgl. Fig. 7 bis 9) und einen

Kanal f1 mit dem Raume

oberhalb des Cylinders g verbunden; in Folge dessen

drückt auch der Dampf auf die obere Fläche des Cylinders g an der Ventilstange so lange, bis der Schieber d die Verbindung unterbricht und den im Raume über g wirkenden Dampf durch Aussparungen w und

e1 in den Kanal e entweichen läſst. Die Dauer der Entlastung oder

Oeffnung des Einlaſsventiles wird durch die vom Regulator bethätigte Drehscheibe r, in welche sich ein Gleitstück am Ende des Hebels p führt, bestimmt. Ist der Druckausgleich zwischen den

Räumen unter dem Ventile a und über dem Cylinder g wieder hergestellt, so fällt das Ventil durch sein

Gewicht und Federdruck auf seinen Sitz zurück.

Tafeln