| Titel: | Ueber Neuerungen im Heizungswesen. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 545 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

(Patentklasse 36. Fortsetzung des Berichtes Bd.

258 S. 408.)

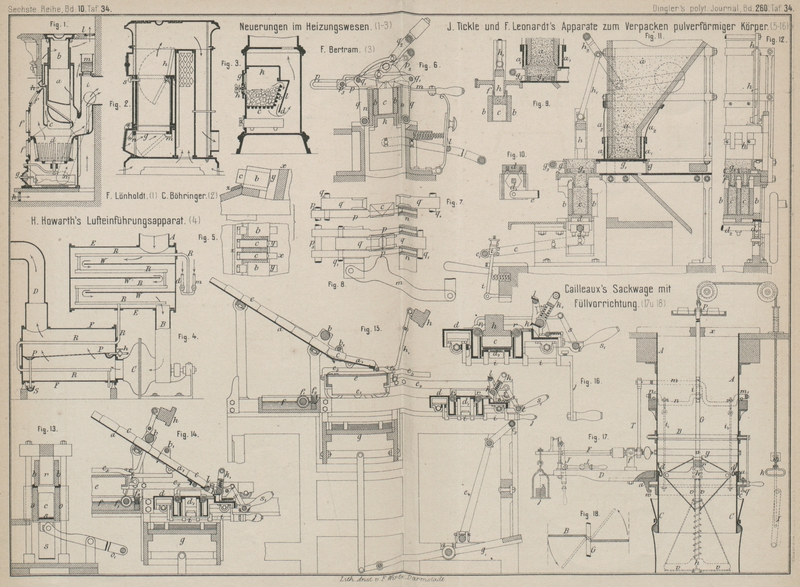

Mit Abbildungen auf Tafel

34.

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

I) Einzelheizungen.

Der von Rob. Boyle in London im Iron, 1885 Bd. 26 * S. 284 beschriebene Kamin

mit offenem Feuer heizt auch mit erwärmter Frischluft.

Die Entnahme derselben von auſsen, sowie deren Führung durch den Kamin und deren

Einleitung in den zu heizenden Raum zeigt dieselbe Anordnung wie die Kamine von Boyd, sowie von Steel und

Garland (vgl. 1885 256 265). Bemerkenswerth ist

an dem Boyle'schen Kamine die Zuführung erhitzter Luft zu den Flammen, um eine gute Verbrennung der sich

entwickelnden Gase zu erhalten. Es ist der obere Ringstab des die Kohlen

aufnehmenden Korbes als Röhre gebildet, die durch einen Kanal mit der die

Gebäudewand durchbrechenden Frischlufteinführung in Verbindung steht und aus

welcher die auf ihrem Wege erhitzte Luft durch zahlreiche kegelförmige Oeffnungen in

die Feuergase strömt.

Eine zweckmäſsige Construction eines Kaminofens bringt

F. Lönholdt in Frankfurt a. M. nach seinen

bekannten Patenten (vgl. 1883 248 * 119. 1885 258 * 104) vielfach zur Ausführung, wie z.B. im Haus Schwartz in Berlin (vgl. S. 518 d. Bd.). Die äuſsere

Form gleicht der eines Kamins mit Marmor- oder Majolika Verkleidung; der innere Bau

ist, wie aus Fig.

1 Taf. 34 zu entnehmen, der eines Füllofens. Der Füllschacht besteht aus

einem feststehenden und einem verschiebbaren Theile a

bez. b; der untere Theil c

des ersteren wird von nach dem Feuerraume ziehender Zimmerluft umspült, um denselben

kühl zu erhalten. Der Rost besteht aus dem Korbe d und

dem Schüttelroste e. Die Flammen sind vermöge der

Marienglasscheiben f von auſsen sichtbar. Die zur

Verbrennung nothwendige Luft zieht theils durch die Schraubventile g von unten zu dem Rostkorbe, theils tritt sie bei h ein, umzieht den unteren Theil c des Füllschachtes a und

gelangt so erhitzt zu den Feuergasen, welche den oberen Theil des Füllschachtes

umspülen und darauf nach dem Rauchabzuge i gelangen.

Der Ofen wirkt theils durch Wärmeausstrahlung, theils dadurch, daſs Zimmerluft vom

Boden weg und bei k in den von der Verkleidung

umgebenen Raum tritt, auf dem Wege durch denselben die Feuerzüge umspült und erwärmt

bei l in das Zimmer zurückkehrt; zur Anfeuchtung der

Luft dient das Wassergefäſs m. Es ist auch eine

Absaugung verbrauchter Luft beabsichtigt und sind hierzu zwei Kanäle angebracht,

welche an den Kaminseiten bei n münden und nach dem

Rauchabzuge i führen. Durch einen solchen Kaminofen,

welcher am zweckmäſsigsten mit Anthracit oder Gaskoke in Nuſsgröſse gefeuert wird,

erwärmt Lönholdt Säle bis zu 400cbm Inhalt; für gröſsere Räume werden die

erforderlichen Heizkörper der beschriebenen Art in einer Kaminummantelung

untergebracht. Es können auch zwei zusammenstoſsende

Räume durch einen Ofen gleichzeitig geheizt werden, wobei dann die Erwärmung des

einen Raumes nur durch warme Luft erfolgt. Ueber die zufriedenstellende Wirkung

dieser Kaminöfen ist bereits S. 518 d. Bd. berichtet.

Für Kachelöfen ist nur eine Neuerung und zwar von W.

Jaster in Dramburg (* D. R. P. Nr. 31826 vom 6. November 1884) vorgeschlagen

worden, welche darin besteht, daſs bei einem Kachelofen mit zickzackförmigem

Feuerzuge zu den denselben bildenden wagerecht eingesetzten Platten hohle Formsteine genommen werden sollen, deren flache

Hohlräume an beiden Seiten des Ofens mit der Zimmerluft in Verbindung stehen.

Hierdurch will Jaster eine Vergröſserung der Heizfläche

erreichen, wobei nur die Gefahr vergröſserter Staubablagerung und die Schwierigkeit

der Reinigung der inneren Ziegelflächen übersehen sind.

Zwei Neuerungen betreffen Oefen, welche aus einem eisernen

Heizkörper und einem Kachelmantel bestehen.

Bei der Einrichtung von

G. Th.

Schwartze in Leipzig-Reudnitz (*

D. R. P. Nr. 32240 vom 16. September 1884) führen vom

Feuerkasten lothrechte Feuerröhren aufwärts nach einem Sammelraume für die Gase. Die

Feuerrohren liegen in einem Kanäle, der mit wagerechten, gegen einander versetzten

Scheidewänden versehen und unten mit einem frische Luft zuführenden Kanäle verbunden

ist; letzterer hat quadratischen Querschnitt und zu beiden Seiten je eine Oeffnung

von der Form eines Kreisausschnittes; in dem Kanäle ist ferner eine Klappe

vorgesehen, bestehend aus zwei ähnlich geformten Platten, welche durch eine

wagerechte Drehachse und ein Cylinderstück verbunden sind. Diese Klappe kann so

gestellt werden, daſs ihre Seitenplatten die erwähnten Oeffnungen verdecken; dann

ist der Zutritt von Zimmerluft abgeschlossen und nur frische Luft strömt durch den

Ofen, umspült die Feuerrohren und flieſst oben in das Zimmer. Wird die Klappe jedoch

so gedreht, daſs die Seitenöffnungen frei werden und die Cylinderplatte den

Frischluftkanal abschliefst, so ist eine Heizung mit umlaufender Luft eingeleitet.

Geschützt ist ferner die Anordnung der Feuerröhren derart, daſs sie mit ihrem halben

Umfange an der Ofenwand heraustreten, um durch Wärmestrahlung, wenn solche gewünscht

wird, wirken zu können. Es läſst sich der Schwartz'sche

Ofen auch zur Sommerlüftung einrichten, indem dann bei

schwachem Feuer den Feuergasen ein unmittelbarer Abzug aus dem erwähnten

Rauchsammelraume nach dem Schornsteine und eine genügende Verbindung des

Luftheizraumes sowie der Rauchkanäle zwischen diesem und der Kachelwandung mit der

Zimmerluft geschaffen wird. Die abgesaugte Luft strömt mit den Rauchgasen durch den

Schornstein ab. Die Verwendungsfähigkeit dieses Ofens für Heizung und Lüftung ist

jedenfalls anzuerkennen, zu bemerken ist jedoch, daſs eine Reinigung der Luftzüge

noch ermöglicht werden müſste.

Das Eigenthümliche des von Max Schneider in Doos bei

Nürnberg (* D. R. P. Nr. 32878 vom 8. Juli

1884) angegebenen ähnlichen Ofens besteht darin, daſs der eiserne

Heizkörper unabhängig von dem umgebenden Kachelmantel ist und beide Haupttheile so

gebildet sind, daſs eine Zerlegung und Wiederaufbauung des Ofens leicht vorgenommen

werden kann. Zwischen Mantel und Heizkörper findet die Erwärmung der unten

einströmenden Luft statt. Um zum Heizkörper gelangen und das Feuer schüren oder

reinigen zu können, sind am Mantel zwei einander gegenüber liegende Thüren

angebracht, welche in Gelenken beweglich sind.

Für eiserne Oefen sind folgende Neuerungen bekannt

geworden. An Halbfüllöfen ohne Rost empfiehlt Gust.

Groſsmann in Brandenburg a. d.h. (*

D. R. P. Nr. 32583 vom 4. Februar 1885) den Feuerraum

unten abschlieſsenden Kasten nicht wie sonst gebräuchlich prismatisch oder

cylindrisch zu gestalten, sondern demselben eine nach unten trichterförmig sich

verjüngende Gestalt zu geben, so daſs oben der Kasten an den mit Chamotte ausgefütterten

Feuerraum sich gut anschlieſst, ohne daſs letzterer unten verengt zu werden braucht.

Die Bodenplatte des Kastens soll einen ringsum laufenden Spalt freilassen, durch

welchen die Verbrennungsluft zum Brennmateriale zieht. Ferner wird empfohlen, den

Kasten auf Leisten verschiebbar zu machen, so daſs derselbe durch eine am Ofensockel

angebrachte Thür leicht herausgezogen werden kann; durch letztere soll auch ein

Gefäſs zur Aufnahme der Asche unter den Kasten geschoben werden.

Um Füllfeuerungen in bequemer Weise entleeren zu können,

will Fritz

Dürr in München (* D. R. P. Nr. 33762 vom 30. Juni

1885) den Rost so anordnen, daſs derselbe den Feuerraum unter 45°

abschliefst und wagerecht verschiebbar ist. Der Rost ist hierzu mit Rollen auf

wagerechten Leisten zu bewegen. Behufs Entleerung wird der Rost von dem

Feuerraumende abgezogen, worauf die Schlacke in den Aschenfall gelangt, der in Form

eines gröſseren Kastens selbst wieder auf einem Rade steht und mittels Griffen wie

ein Schiebkarren nach der Aschengrube bewegt werden kann.

Zu den Füllöfen einfachster Gestalt gehört der sogen.

Retortenofen, welcher nach dem Metallarbeiter, 1885 * S. 320 von Signer, Putzker und Comp. in Wien in den Handel

gebracht wird. Wie bei dem bekannten Meidinger'schen

Ofen (vgl. 1883 249 213) steht in einem Eisenmantel ein

Füllcylinder; an diesen schlieſst hier jedoch das Rauchrohr dicht über dem Roste an,

führt aufwärts in dem Raume zwischen Mantel und Füllcylinder und tritt darauf

seitlich aus ersterem aus, um nach dem Schornsteine zu führen. Durch den Raum

zwischen Mantel und Füllcylinder strömt Zimmerluft, die am durchbrochenen Ofendeckel

wieder ausflieſst. Dieser Ofenconstruction kann höchstens der Vorzug einer gewissen

Einfachheit zugesprochen werden- die Führung der Feuergase ist unzweckmäſsig,

dieselben heizen besonders den gegen die Wand stehenden hinteren Ofentheil und

werden nicht genügend ausgenutzt. (Vgl. * D. R. P. Nr. 36286 vom 26. November

1885.)

Ebenso wenig zweckmäſsig erscheint der ähnlich gebaute Füllofen von F. A. Holleman in Oisterwyk, Holland. Hier führt der

Rauchabzug dicht unter dem Roste ab und geht an dem der Wand zugekehrten Ofentheile

unmittelbar am Füllcylinder aufwärts, um dicht unter dem Ofendeckel wagerecht nach

dem Schornsteine abzuführen. Die Bildung der Flammen findet somit dicht unter dem

Roste statt und ist dort gegenüber der durch Schieber regelbaren Mündung des

Rauchkanales eine gleichfalls mit Schieber versehene Oeffnung im Sockel angebracht,

durch welche die zur Verbrennung nothwendige Luft zuströmt. Ferner sind im oberen

Theile des Füllcylinders zwei Oeffnungen gegenüber dem wagerecht abführenden

Rauchrohre angebracht, von denen die vordere durch Schieber regelbar ist und die

hintere eine stetige Verbindung des Raumes über den Kohlen mit dem Rauchrohre

bildet. Hierdurch sollen stets die in den Kohlen sich entwickelnden und nach oben entweichenden Gase

unmittelbar nach dem Schornsteine abziehen können; bei Oeffnung des vorderen oberen

Schiebers soll auch Luft aus dem Zimmer abgesaugt, also eine Lüftung erzeugt werden.

Es dürfte aber hierbei die Gefahr eines Zurückströmens von Rauch und giftigen Gasen

in das Zimmer nicht ausgeschlossen sein; andererseits ist hier weder die Führung der

Feuergase, noch ihre Ausnutzung zweckmäſsig: der Ofen, welcher nicht von einem

Mantel umgeben ist, wird am besten nach rückwärts, also nach der Wand zu heizen. Die

Regelung des Feuers kann allerdings durch die drei erwähnten Schieber erreicht

werden; jedoch wird die richtige Einstellung von drei verschiedenen Vorrichtungen

eine Aufmerksamkeit erheischen, wie sie von den bedienenden Personen nur selten

geübt wird. Es ist deshalb stets anzustreben, womöglich durch Verstellung einer der Regelungsvorrichtungen gleichzeitig eine

richtige Lagenänderung der anderen zwangläufig zu erhalten.

Dieses Bestreben kommt bei der von Max Schneider in

Doos bei Nürnberg (* D. R. P. Nr.

29821 vom 6. Februar 1884 und Zusatz * Nr. 34429 vom 5. Mai 1885)

angegebenen Regelungsvorrichtung für Füllöfen zum

Ausdrucke. Durch das Verstellen eines den Zutritt der Verbrennungsluft regelnden

Ventiles oder Schiebers wird gleichzeitig der Weg der Feuergase geändert und dadurch

das Feuer geregelt. Die Patentschriften enthalten für die zwangläufige Verbindung

der beiden Regelungsvorrichtungen mehrere Vorschläge.

Für Grudeöfen hat Herrn. Beyer in

Grabow a. O. (* D. R. P. Nr. 33302

vom 19. Februar 1885) eine Neuerung angegeben, welche in der Verbindung

des Rostes mit einem Hebel besteht, der durch einen federnden Stift in seiner Lage

festgehalten und zum Gebrauche durch einen Schlüssel, welcher Feder nebst Stift nach

unten drückt, ausgelöst wird. In dieser Stellung kann durch den Hebel eine Bewegung

des Rostes eingeleitet werden, wodurch die Asche abgesondert wird.

Da die Grude die Eigenschaft besitzt, einen Glutkörper

zu bilden, der um so mehr Wärme abgeben kann, je mehr er durchbrochen ist, so

schlägt J.

Keidel in Berlin (* D. R. P. Nr. 34295 vom 20. Juni

1885) vor, durch den Glutraum, worin die glühende Grude in dicker Schicht

liegt, wie durch den darunter liegenden Aschenraum schlitzförmige Kanäle zu führen,

durch welche Luft strömen kann, die sich in einem über dem Glutraumeliegenden

gröſseren Kasten sammelt; letzterer wird noch von den nach dem Schornsteine

abziehenden Verbrennungsgasen umspült und die solchermaſsen erhitzte Luft entweicht

aus dem Kasten in den zu heizenden Raum.

Um die Grudefeuerung (vgl. 1883 249 220) auch für technische Zwecke, z.B. für

Trockenöfen u. dgl. verwendbar zu machen, behandelt Rich.

Pauly in Berlin

(* D. R. P. Nr. 32272 vom 22. Juli 1884) die Grude in

eigenthümlicher, in der Patentschrift allerdings nicht angegebener Weise und sucht

hierdurch höhere Hitzegrade sowie durch Vermehrung der Heizflächen des Ofens eine

zweckmäſsigere Erwärmung des Trockenraumes o. dgl. zu erzielen. Hierzu setzt Pauly über den die Grude aufnehmenden Glutkasten das

Gefäſs, welches die zu trocknenden Gegenstände aufnehmen soll, oder den Kessel,

welcher bei der Verwendung des Ofens zur Erwärmung von

Badewasser o. dgl. dieses Wasser enthält. Dieser Aufsatz wird von einem

nach auſsen gegen Wärmeausstrahlung durch Füllung mit isolirendem Material

geschützten Mantel von Wellblech umgeben. Durch den auf diese Weise geschaffenen

Hohlraum zwischen Mantel und Ofenaufsatz ziehen die im Glutraume über die glühende

Schicht wegstreichende, erhitzte Luft und die Verbrennungsgase. Die Patentschrift

erläutert für Trocken- und Badeöfen einige besondere Gestaltungen des Ofens.

Neuere Roste für Zimmeröfen. Zur Erzielung einer vollkommeneren Verbrennung empfiehlt Ferd.

Bertram und Sohn in Woldegk (* D. R. P. Nr. 32457 vom 12. März 1885) die in Fig. 3 Taf. 34

veranschaulichte Einrichtung des Feuerraumes. Derselbe ist durch die Platte k nach oben und durch die Zunge l nach hinten abgeschlossen. Der Rost besteht aus dem wagerechten Theile

c und dem der Zunge l

parallel laufenden Theile b. Vor dem Anheizen des Ofens

wird der Rost bis an die durch die Thür g verschlossene

Heizöffnung mit Brennmaterial gefüllt und letzteres von oben entzündet. Die

Verbrennung geht von oben nach unten vor sich; die hierzu nöthige Luft tritt durch

die mittels Schraubventil h regelbaren Oeffnungen i ein. Die Feuergase entweichen theils durch den Rost,

theils ziehen dieselben durch den von Zunge l und Rost

b gebildeten Kanal und mischen sich auf diesem Wege

mit der zuströmenden Luft; bei d vereinigen sich dann

die Gase und dort wird eine lebhafte Verbrennung stattfinden. Für eiserne Oefen wird

allerdings die Feuerbeständigkeit des unteren Theiles der Zunge l nur gering sein.

In anderer Weise hat Friedr. Geiſsler in Dresden (* D. R. P. Nr.

33082 vom 7. März 1885) die Zuführung erhitzter

Verbrennungsluft zu den Feuergasen vorgeschlagen. Der Rost ist durch

Röhrenstücke gebildet, die in wagerechter Richtung neben einander gelegt eine Mulde

bilden, welche an ihrer Rückseite mit einer Feuerbrücke versehen ist. Durch die

Röhren, welche vorn im Rahmen der Feuerthür münden, strömt Luft, erhitzt sich stark

und tritt an den hinteren Mündungen der Röhren hinter der Feuerbrücke zu den

Feuergasen.

Um ein bequemes Entfernen von Asche und Kohlenresten aus dem Feuerraume bewirken zu

können, empfiehlt R. Jacobi in Berlin (* D. R. P. Nr.

32664 vom 18. Februar 1885) einen Kipprost,

welcher aus einzelnen, mit einer in der Mitte der Rostbreite laufenden Achse

vergossenen oder vernieteten Stäben besteht. Die Achse geht durch den Ofenmantel und

kann durch einen Handgriff um 90° gedreht werden; ein Anschlag verhindert eine

gröſsere Drehung und die Formung der Stäbe ist derart, daſs ihr Schwerpunkt

auſserhalb der Drehachse liegt, wodurch nach Loslassen des Griffes ein selbstthätiges

Rückschlägen des Rostes, der sich dann wieder in seine wagerechte Lage stellt,

bewirkt wird. Um aber ein unbeabsichtigtes Kippen des Rostes zu verhüten, ist der

Griff mit der Rostachse gelenkig verbunden und legt sich bei wagerechter Stellung

des Rostes selbst in ein im Ofenmantel vertieft angebrachtes Gehäuse, welches dann

ein Drehen des Griffes verhindert.

Den gleichen Zweck der bequemen Reinigung verfolgt die von Christ.

Lorenz in Fellbach, Württemberg (* D. R. P. Nr. 32942 vom 19. December 1884) angegebene Rostconstruction, bei welcher die Stäbe mit ihren

abgerundeten Enden lose in Lagern ruhen. Ein in Zapfen drehbarer Querstab liegt

unter den aus einem der Rostlager vorstehenden Stabenden, die mit zahnartigen

Vorsprüngen über an dem Stabe befestigte Stifte greifen, so daſs durch Verschieben

des Querstabes mittels eines vor dem Ofenmantel liegenden Griffes sämmtliche

Roststäbe in drehende Bewegung kommen. Ferner sind am Querstabe Wulste angebracht,

welche unter die Hälfte der Roststäbe greifen, so daſs durch Drehung des Querstabes

die letzteren in ihrer Längenrichtung vor und zurück geschoben werden. Es können

also die Stäbe in rüttelnde Bewegung gebracht werden, so daſs Asche und Schlacken

sich leicht absondern. Die Roststäbe können auch einzeln leicht ausgewechselt

werden.

Um bei Schüttfeuerungen die Entfernung der Schlacken in einfacher Weise vornehmen zu können, wollen

L. Kühne und F. Dürr in Dresden (* D. R. P. Nr.

32023 vom 2. December 1884) den Rost so gestalten, daſs derselbe aus

einem feststehenden und einem mit diesem gelenkig verbundenen Theile besteht, der

mittels in Führungen gehenden Stützen auf- und niedergeklappt werden kann. Während

des Betriebes der Feuerung ist der bewegliche Theil aufgeklappt und bildet mit dem

feststehenden einen mit der Spitze nach unten gerichteten stumpfen Winkel. Sollen

die Schlacken entfernt werden, so werden die Stützen zurückgeschoben, der bewegliche

Rosttheil klappt nieder und bildet mit dem feststehenden eine schiefe Ebene, auf

welcher die Schlacken in den untergeschobenen Karren fallen können.

Für Oefen, welche zum Heizen und

zum Kochen verwendet werden sollen, hat Carl Böhringer in

Heilbronn a. N. (* D. R. P. Nr. 33308 vom 22. April 1885) eine Rostanordnung vorgeschlagen, bei welcher auf einem der

Kochplatte näher gelegenen Klapprost das Anfeuerungsmaterial zur schnellen Bereitung

einer Speise benutzt und darauf mit dem glühenden Rückstande eine darunter liegende

Füllfeuerung angeheizt werden kann. Hierzu sind zwei Klapproste g und h (Fig. 2 Taf. 34)

angeordnet; der erstere ruht mit den Drehzapfen in Lagern m und wird durch die beiden beweglichen Stützen n getragen, durch deren Zurückziehen der Rost g abwärts klappt, so daſs der Feuerungsraum b

leicht entleert werden kann. Der Klapprost h ruht mit

Drehzapfen in den Lagern r und wird durch den

vorgeschobenen Stift s gehalten. Soll die Entleerung

nach dem unteren Roste

g vorgenommen werden, so wird der Stift s zurückgezogen, wodurch der Rost h nach abwärts klappt; hierauf kann derselbe mittels

eines Hakens in die lothrechte Lage aufwärts gezogen werden.

Bei dem Ofenthürverschlusse von G. Meurer

in Dresden (* D.

R. P. Nr. 25520 vom 6. Juni 1883 und Zusatz * Nr. 32782 vom 9. September

1884) faſst der durch einen Griff drehbare Verschluſshebel mit seinen

Enden hinter zwei an dem Thürrahmen angebrachte Knaggen. Das feste Andrücken des

Hebels an diese und damit der dichte Abschluſs der Thür sowie das Lösen des Hebels

wird durch eine zwangläufige Führung desselben in einer schraubenförmigen oder

geraden, mit Abstufungen versehenen Nuth bewirkt, die in der Wandung einer Hülse

angebracht ist, welche, an der Innenseite der Thür befestigt, zugleich mit ihrer

Endplatte eine Lagerung der Hebelachse bildet.

Tafeln